Name »Albrechts-Miniator« gegeben worden ist. Der

erste dieser drei bot die Ursache für die Lokalisierung

der Malerschule, denn die lateinische Grammatik für

den jungen König Ladislaus, die ihm zugewiesen wird,

trägt in dem Schreibervermerk, auf den wir noch zu-

rückkommen, den Hinweis auf Melk.1

Auch Suida hat sich in dem der österreichischen

Miniaturmalerei der ersten Jahrhunderthälfte ge-

widmeten Kapitel seiner Arbeit ausschließlich mit

diesen dreien befaßt, vermeidet aber — wie wir sehen

werden, mit guten Gründen — den Namen Simon von

Niederaltaich, an seiner Stelle nach der bekanntesten

Handschrift den des »Ladislaus-Miniators« wählend.

Die Zusammenstellungen, die Suida und Leporini1

für das Oeuvre der drei Künstler gegeben hatten,

lassen sich jedesmal beträchtlich erweitern. Wir wollen

uns im folgenden speziell mit dem Ladislaus-Miniator

— seinen wirklichen Namen lernen wir noch kennen —

befassen und nur zuerst zum notwendigen Vergleich

auch Blätter der beiden anderen Maler heranziehen,

die in zwei wertvollen Handschriften aus dem Besitz

Kaiser Friedrichs III. mit ihm zusammen tätig ge-

wesen sind.2

Die wundervolle Handschrift des Trojanischen

Krieges nach Guido da Columna in der Wiener

Nationalbibliothek, in der Martinus opifex sich nennt,

ist schon dem Gegenstand nach für den Maler be-

zeichnend. Die Illustrierung der höfischen Ritter-

romane, denen in dieser Fassung der Trojanische Krieg

zuzuzählen ist, bildete damals die Hauptaufgabe der

westlichen Miniatorenkunst, die hiefür neue, von der

Tradition der religiösen Handschriften recht weit-

gehend unabhängige Kompositionen und Typen ge-

schaffen hatte. Meister Martin sind diese bekannt und

er wendet sie, ganz analog den burgundischen Künstlern, auch rückwirkend auf die sakralen Handschriften an, die er für

Friedrich III. verzieren half (Abb. 1). Seine modisch gekleideten, aller gotischen Weichheit entbehrenden und schon

gänzlich dem neuen »eckigen« Stil angehörenden Gestalten, die Raumkompositionen, die unmittelbar — mehr als an

westliche Vorbilder — an die Tafeln Konrad Witz' gemahnen, haben alle Forscher, die sich mit dem Maler beschäftigten,

Bildungsreisen desselben annehmen lassen. Es wird an anderer Stelle zugleich mit der Herkunftsbestimmung des Meisters

und der Erweiterung seines Oeuvre die Richtigstellung der von Burger und Suida zu früh angesetzten Schaffenszeit Martins

versucht werden. Dort wird auch Leporinis Identifizierungsversuch mit dem Mönch Martin von Senging zu diskutieren

sein.3 Der Maler kann, als westdeutscher Herkunft, nur im weiteren Sinn der österreichischen Kunst zugerechnet werden.

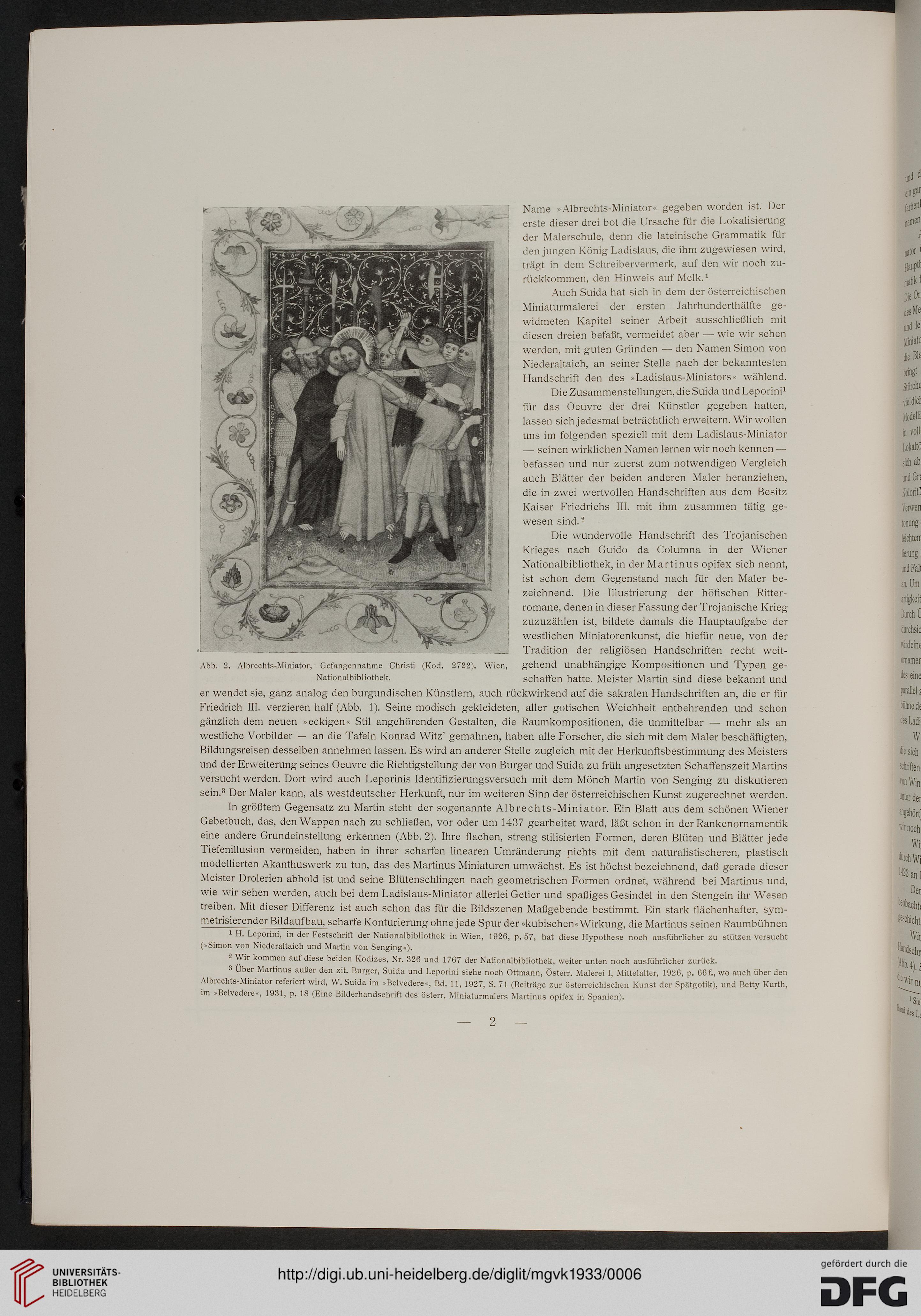

In größtem Gegensatz zu Martin steht der sogenannte Albrechts-Miniator. Ein Blatt aus dem schönen Wiener

Gebetbuch, das, den Wappen nach zu schließen, vor oder um 1437 gearbeitet ward, läßt schon in der Rankenornamentik

eine andere Grundeinstellung erkennen (Abb. 2). Ihre flachen, streng stilisierten Formen, deren Blüten und Blätter jede

Tiefenillusion vermeiden, haben in ihrer scharfen linearen Umränderung nichts mit dem naturalistischeren, plastisch

modellierten Akanthuswerk zu tun, das des Martinus Miniaturen umwächst. Es ist höchst bezeichnend, daß gerade dieser

Meister Drolerien abhold ist und seine Blütenschlingen nach geometrischen Formen ordnet, während bei Martinus und,

wie wir sehen werden, auch bei dem Ladislaus-Miniator allerlei Getier und spaßiges Gesindel in den Stengeln ihr Wesen

treiben. Mit dieser Differenz ist auch schon das für die Bildszenen Maßgebende bestimmt. Ein stark flächenhafter, sym-

metrisierender Bildaufbau, scharfe Konturierung ohne jede Spur der »kubischen« Wirkung, die Martinus seinen Raumbühnen

1 H. Leporini, in der Festschrift der Nationalbibliothek in Wien, 1926, p. 57, hat diese Hypothese noch ausführlicher zu stützen versucht

(»Simon von Niederaltaich und Martin von Senging«).

2 Wir kommen auf diese beiden Kodizes, Nr. 326 und 1767 der Nationalbibliothek, weiter unten noch ausführlicher zurück.

3 Über Martinus außer den zit. Burger, Suida und Leporini siehe noch Ottmann, Österr. Malerei I, Mittelalter, 1926, p. 66 f., wo auch über den

Albrechts-Miniator referiert wird, W. Suida im »Belvedere«, Bd. 11, 1927, S. 71 (Beiträge zur österreichischen Kunst der Spätgotik), und Betty Kurth,

im »Belvedere«, 1931, p. 18 (Eine Bilderhandschrift des österr. Miniaturmalers Martinus opifex in Spanien).

Abb. 2. Albrechts-Miniator,

Gefangennahme Christi (Kod. 2722). Wien,

Nationalbibliothek.

erste dieser drei bot die Ursache für die Lokalisierung

der Malerschule, denn die lateinische Grammatik für

den jungen König Ladislaus, die ihm zugewiesen wird,

trägt in dem Schreibervermerk, auf den wir noch zu-

rückkommen, den Hinweis auf Melk.1

Auch Suida hat sich in dem der österreichischen

Miniaturmalerei der ersten Jahrhunderthälfte ge-

widmeten Kapitel seiner Arbeit ausschließlich mit

diesen dreien befaßt, vermeidet aber — wie wir sehen

werden, mit guten Gründen — den Namen Simon von

Niederaltaich, an seiner Stelle nach der bekanntesten

Handschrift den des »Ladislaus-Miniators« wählend.

Die Zusammenstellungen, die Suida und Leporini1

für das Oeuvre der drei Künstler gegeben hatten,

lassen sich jedesmal beträchtlich erweitern. Wir wollen

uns im folgenden speziell mit dem Ladislaus-Miniator

— seinen wirklichen Namen lernen wir noch kennen —

befassen und nur zuerst zum notwendigen Vergleich

auch Blätter der beiden anderen Maler heranziehen,

die in zwei wertvollen Handschriften aus dem Besitz

Kaiser Friedrichs III. mit ihm zusammen tätig ge-

wesen sind.2

Die wundervolle Handschrift des Trojanischen

Krieges nach Guido da Columna in der Wiener

Nationalbibliothek, in der Martinus opifex sich nennt,

ist schon dem Gegenstand nach für den Maler be-

zeichnend. Die Illustrierung der höfischen Ritter-

romane, denen in dieser Fassung der Trojanische Krieg

zuzuzählen ist, bildete damals die Hauptaufgabe der

westlichen Miniatorenkunst, die hiefür neue, von der

Tradition der religiösen Handschriften recht weit-

gehend unabhängige Kompositionen und Typen ge-

schaffen hatte. Meister Martin sind diese bekannt und

er wendet sie, ganz analog den burgundischen Künstlern, auch rückwirkend auf die sakralen Handschriften an, die er für

Friedrich III. verzieren half (Abb. 1). Seine modisch gekleideten, aller gotischen Weichheit entbehrenden und schon

gänzlich dem neuen »eckigen« Stil angehörenden Gestalten, die Raumkompositionen, die unmittelbar — mehr als an

westliche Vorbilder — an die Tafeln Konrad Witz' gemahnen, haben alle Forscher, die sich mit dem Maler beschäftigten,

Bildungsreisen desselben annehmen lassen. Es wird an anderer Stelle zugleich mit der Herkunftsbestimmung des Meisters

und der Erweiterung seines Oeuvre die Richtigstellung der von Burger und Suida zu früh angesetzten Schaffenszeit Martins

versucht werden. Dort wird auch Leporinis Identifizierungsversuch mit dem Mönch Martin von Senging zu diskutieren

sein.3 Der Maler kann, als westdeutscher Herkunft, nur im weiteren Sinn der österreichischen Kunst zugerechnet werden.

In größtem Gegensatz zu Martin steht der sogenannte Albrechts-Miniator. Ein Blatt aus dem schönen Wiener

Gebetbuch, das, den Wappen nach zu schließen, vor oder um 1437 gearbeitet ward, läßt schon in der Rankenornamentik

eine andere Grundeinstellung erkennen (Abb. 2). Ihre flachen, streng stilisierten Formen, deren Blüten und Blätter jede

Tiefenillusion vermeiden, haben in ihrer scharfen linearen Umränderung nichts mit dem naturalistischeren, plastisch

modellierten Akanthuswerk zu tun, das des Martinus Miniaturen umwächst. Es ist höchst bezeichnend, daß gerade dieser

Meister Drolerien abhold ist und seine Blütenschlingen nach geometrischen Formen ordnet, während bei Martinus und,

wie wir sehen werden, auch bei dem Ladislaus-Miniator allerlei Getier und spaßiges Gesindel in den Stengeln ihr Wesen

treiben. Mit dieser Differenz ist auch schon das für die Bildszenen Maßgebende bestimmt. Ein stark flächenhafter, sym-

metrisierender Bildaufbau, scharfe Konturierung ohne jede Spur der »kubischen« Wirkung, die Martinus seinen Raumbühnen

1 H. Leporini, in der Festschrift der Nationalbibliothek in Wien, 1926, p. 57, hat diese Hypothese noch ausführlicher zu stützen versucht

(»Simon von Niederaltaich und Martin von Senging«).

2 Wir kommen auf diese beiden Kodizes, Nr. 326 und 1767 der Nationalbibliothek, weiter unten noch ausführlicher zurück.

3 Über Martinus außer den zit. Burger, Suida und Leporini siehe noch Ottmann, Österr. Malerei I, Mittelalter, 1926, p. 66 f., wo auch über den

Albrechts-Miniator referiert wird, W. Suida im »Belvedere«, Bd. 11, 1927, S. 71 (Beiträge zur österreichischen Kunst der Spätgotik), und Betty Kurth,

im »Belvedere«, 1931, p. 18 (Eine Bilderhandschrift des österr. Miniaturmalers Martinus opifex in Spanien).

Abb. 2. Albrechts-Miniator,

Gefangennahme Christi (Kod. 2722). Wien,

Nationalbibliothek.