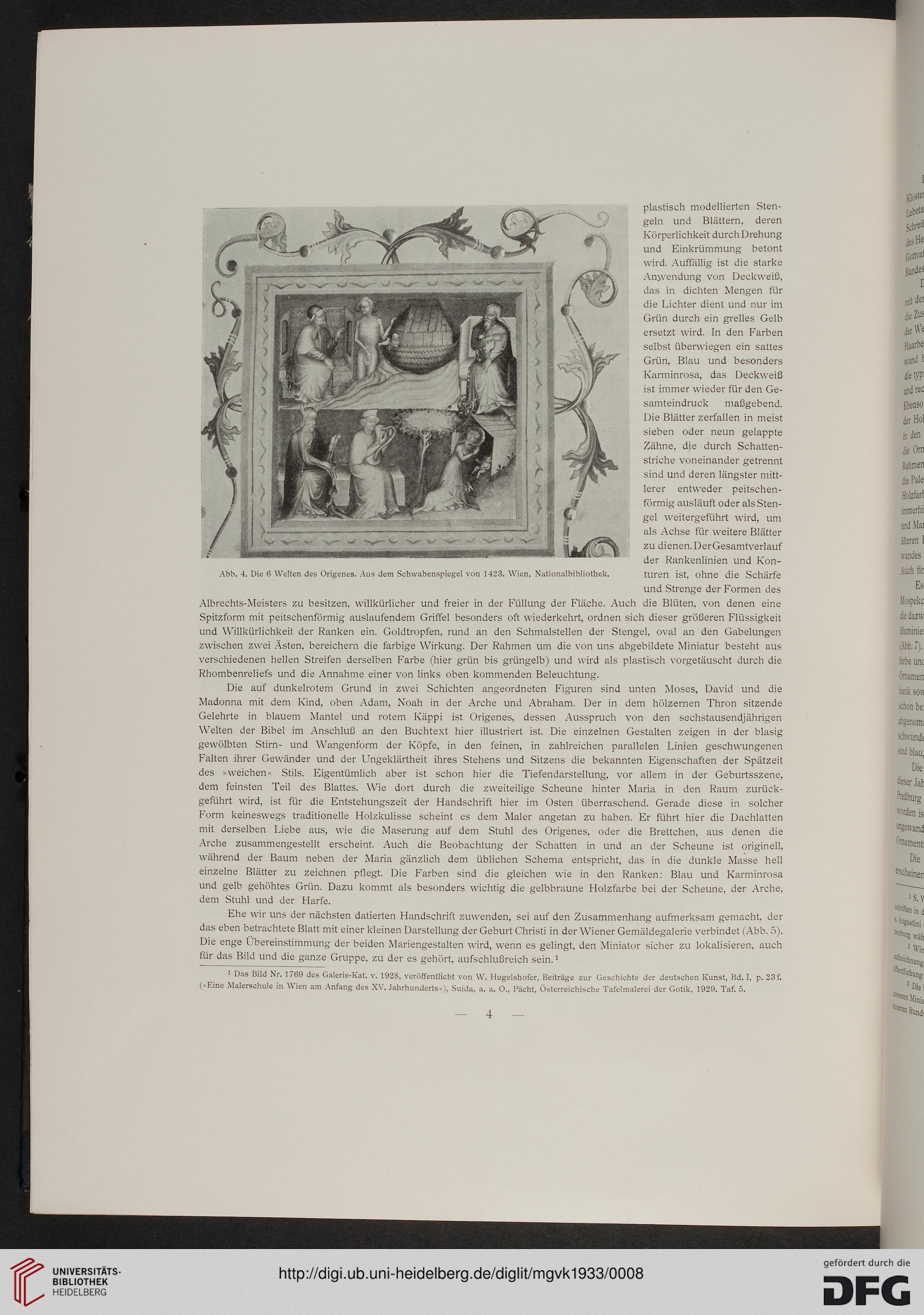

Abb. 4. Die 6 Welten des Origenes. Aus dem Schwabenspiegel von 1423. Wien, Nationalbibliothek.

plastisch modellierten Sten-

geln und Blättern, deren

Körperlichkeit durch Drehung

und Einkrümmung betont

wird. Auffällig ist die starke

Anwendung von Deckweiß,

das in dichten Mengen für

die Lichter dient und nur im

Grün durch ein grelles Gelb

ersetzt wird. In den Farben

selbst überwiegen ein sattes

Grün, Blau und besonders

Karminrosa, das Deckweiß

ist immer wieder für den Ge-

samteindruck maßgebend.

Die Blätter zerfallen in meist

sieben oder neun gelappte

Zähne, die durch Schatten-

striche voneinander getrennt

sind und deren längster mitt-

lerer entweder peitschen-

förmig ausläuft oder als Sten-

gel weitergeführt wird, um

als Achse für weitere Blätter

zu dienen.DerGesamtverlauf

der Rankenlinien und Kon-

turen ist, ohne die Schärfe

und Strenge der Formen des

Albrechts-Meisters zu besitzen, willkürlicher und freier in der Füllung der Fläche. Auch die Blüten, von denen eine

Spitzform mit peitschenförmig auslaufendem Griffel besonders oft wiederkehrt, ordnen sich dieser größeren Flüssigkeit

und Willkürlichkeit der Ranken ein. Goldtropfen, rund an den Schmalstellen der Stengel, oval an den Gabelungen

zwischen zwei Asten, bereichern die farbige Wirkung. Der Rahmen um die von uns abgebildete Miniatur besteht aus

verschiedenen hellen Streifen derselben Farbe (hier grün bis grüngelb) und wird als plastisch vorgetäuscht durch die

Rhombenreliefs und die Annahme einer von links oben kommenden Beleuchtung.

Die auf dunkelrotem Grund in zwei Schichten angeordneten Figuren sind unten Moses, David und die

Madonna mit dem Kind, oben Adam, Noah in der Arche und Abraham. Der in dem hölzernen Thron sitzende

Gelehrte in blauem Mantel und rotem Käppi ist Origenes, dessen Ausspruch von den sechstausendjährigen

Welten der Bibel im Anschluß an den Buchtext hier illustriert ist. Die einzelnen Gestalten zeigen in der blasig

gewölbten Stirn- und Wangenform der Köpfe, in den feinen, in zahlreichen parallelen Linien geschwungenen

Falten ihrer Gewänder und der Ungeklärtheit ihres Stehens und Sitzens die bekannten Eigenschaften der Spätzeit

des »weichen« Stils. Eigentümlich aber ist schon hier die Tiefendarstellung, vor allem in der Geburtsszene,

dem feinsten Teil des Blattes. Wie dort durch die zweiteilige Scheune hinter Maria in den Raum zurück-

geführt wird, ist für die Entstehungszeit der Handschrift hier im Osten überraschend. Gerade diese in solcher

Form keineswegs traditionelle Holzkulisse scheint es dem Maler angetan zu haben. Er führt hier die Dachlatten

mit derselben Liebe aus, wie die Maserung auf dem Stuhl des Origenes, oder die Brettchen, aus denen die

Arche zusammengestellt erscheint. Auch die Beobachtung der Schatten in und an der Scheune ist originell,

während der Baum neben der Maria gänzlich dem üblichen Schema entspricht, das in die dunkle Masse hell

einzelne Blätter zu zeichnen pflegt. Die Farben sind die gleichen wie in den Ranken: Blau und Karminrosa

und gelb gehöhtes Grün. Dazu kommt als besonders wichtig die gelbbraune Holzfarbe bei der Scheune, der Arche,

dem Stuhl und der Harfe.

Ehe wir uns der nächsten datierten Handschrift zuwenden, sei auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht, der

das eben betrachtete Blatt mit einer kleinen Darstellung der Geburt Christi in der Wiener Gemäldegalerie verbindet (Abb. 5).

Die enge Übereinstimmung der beiden Mariengestalten wird, wenn es gelingt, den Miniator sicher zu lokalisieren, auch

für das Bild und die ganze Gruppe, zu der es gehört, aufschlußreich sein.1

1 Das Bild Nr. 1769 des Galerie-Kat. v. 1928, veröffentlicht von W. Hugelshofer, Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst, Bd. I, p. 23 f.

(•Eine Malerschule in Wien am Anfang des XV. Jahrhunderts«), Suida, a. a. 0., Pacht, Österreichische Tafelmalerei der Gotik, 1929. Taf. 5.

plastisch modellierten Sten-

geln und Blättern, deren

Körperlichkeit durch Drehung

und Einkrümmung betont

wird. Auffällig ist die starke

Anwendung von Deckweiß,

das in dichten Mengen für

die Lichter dient und nur im

Grün durch ein grelles Gelb

ersetzt wird. In den Farben

selbst überwiegen ein sattes

Grün, Blau und besonders

Karminrosa, das Deckweiß

ist immer wieder für den Ge-

samteindruck maßgebend.

Die Blätter zerfallen in meist

sieben oder neun gelappte

Zähne, die durch Schatten-

striche voneinander getrennt

sind und deren längster mitt-

lerer entweder peitschen-

förmig ausläuft oder als Sten-

gel weitergeführt wird, um

als Achse für weitere Blätter

zu dienen.DerGesamtverlauf

der Rankenlinien und Kon-

turen ist, ohne die Schärfe

und Strenge der Formen des

Albrechts-Meisters zu besitzen, willkürlicher und freier in der Füllung der Fläche. Auch die Blüten, von denen eine

Spitzform mit peitschenförmig auslaufendem Griffel besonders oft wiederkehrt, ordnen sich dieser größeren Flüssigkeit

und Willkürlichkeit der Ranken ein. Goldtropfen, rund an den Schmalstellen der Stengel, oval an den Gabelungen

zwischen zwei Asten, bereichern die farbige Wirkung. Der Rahmen um die von uns abgebildete Miniatur besteht aus

verschiedenen hellen Streifen derselben Farbe (hier grün bis grüngelb) und wird als plastisch vorgetäuscht durch die

Rhombenreliefs und die Annahme einer von links oben kommenden Beleuchtung.

Die auf dunkelrotem Grund in zwei Schichten angeordneten Figuren sind unten Moses, David und die

Madonna mit dem Kind, oben Adam, Noah in der Arche und Abraham. Der in dem hölzernen Thron sitzende

Gelehrte in blauem Mantel und rotem Käppi ist Origenes, dessen Ausspruch von den sechstausendjährigen

Welten der Bibel im Anschluß an den Buchtext hier illustriert ist. Die einzelnen Gestalten zeigen in der blasig

gewölbten Stirn- und Wangenform der Köpfe, in den feinen, in zahlreichen parallelen Linien geschwungenen

Falten ihrer Gewänder und der Ungeklärtheit ihres Stehens und Sitzens die bekannten Eigenschaften der Spätzeit

des »weichen« Stils. Eigentümlich aber ist schon hier die Tiefendarstellung, vor allem in der Geburtsszene,

dem feinsten Teil des Blattes. Wie dort durch die zweiteilige Scheune hinter Maria in den Raum zurück-

geführt wird, ist für die Entstehungszeit der Handschrift hier im Osten überraschend. Gerade diese in solcher

Form keineswegs traditionelle Holzkulisse scheint es dem Maler angetan zu haben. Er führt hier die Dachlatten

mit derselben Liebe aus, wie die Maserung auf dem Stuhl des Origenes, oder die Brettchen, aus denen die

Arche zusammengestellt erscheint. Auch die Beobachtung der Schatten in und an der Scheune ist originell,

während der Baum neben der Maria gänzlich dem üblichen Schema entspricht, das in die dunkle Masse hell

einzelne Blätter zu zeichnen pflegt. Die Farben sind die gleichen wie in den Ranken: Blau und Karminrosa

und gelb gehöhtes Grün. Dazu kommt als besonders wichtig die gelbbraune Holzfarbe bei der Scheune, der Arche,

dem Stuhl und der Harfe.

Ehe wir uns der nächsten datierten Handschrift zuwenden, sei auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht, der

das eben betrachtete Blatt mit einer kleinen Darstellung der Geburt Christi in der Wiener Gemäldegalerie verbindet (Abb. 5).

Die enge Übereinstimmung der beiden Mariengestalten wird, wenn es gelingt, den Miniator sicher zu lokalisieren, auch

für das Bild und die ganze Gruppe, zu der es gehört, aufschlußreich sein.1

1 Das Bild Nr. 1769 des Galerie-Kat. v. 1928, veröffentlicht von W. Hugelshofer, Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst, Bd. I, p. 23 f.

(•Eine Malerschule in Wien am Anfang des XV. Jahrhunderts«), Suida, a. a. 0., Pacht, Österreichische Tafelmalerei der Gotik, 1929. Taf. 5.