-Hfi-—- c--r-TS- f-^<^r~— «^i-c-^-rt. ._tZfr.ai.tlxr

** t-«r«~ ■ ■ i*. T. — •

W Ii >^M« -T .»Twin. ^ ^1 ■ ■NBj fr, fli

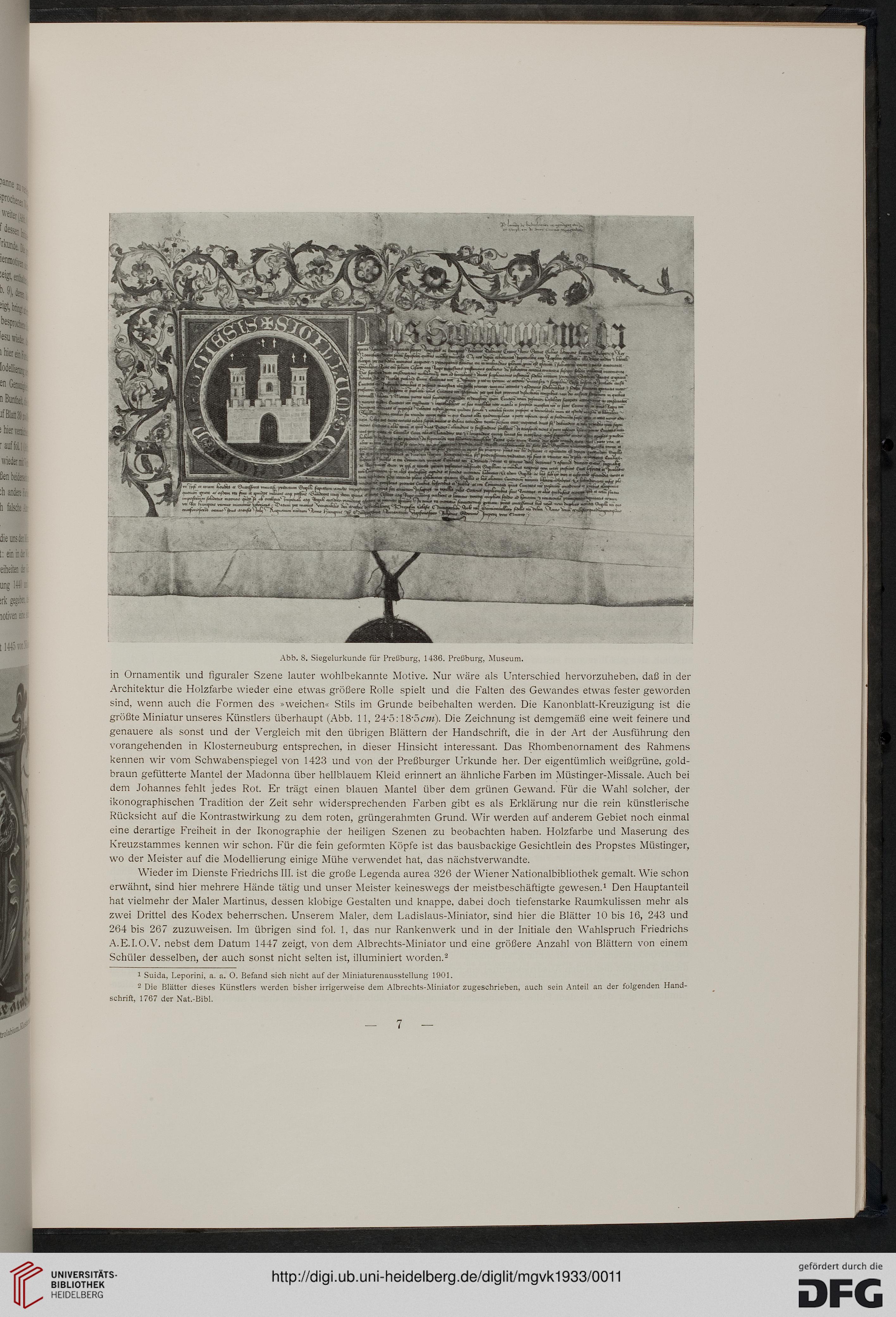

Abb. 8. Siegelurkunde für Preliburg, 1436. Prellburg, Museum.

in Ornamentik und figuraler Szene lauter wohlbekannte Motive. Nur wäre als Unterschied hervorzuheben, daß in der

Architektur die Holzfarbe wieder eine etwas größere Rolle spielt und die Falten des Gewandes etwas fester geworden

sind, wenn auch die Formen des »weichen« Stils im Grunde beibehalten werden. Die Kanonblatt-Kreuzigung ist die

größte Miniatur unseres Künstlers überhaupt (Abb. 11, 24'5:18'5cm). Die Zeichnung ist demgemäß eine weit feinere und

genauere als sonst und der Vergleich mit den übrigen Blättern der Handschrift, die in der Art der Ausführung den

vorangehenden in Klosterneuburg entsprechen, in dieser Hinsicht interessant. Das Rhombenornament des Rahmens

kennen wir vom Schwabenspiegel von 1423 und von der Preßburger Urkunde her. Der eigentümlich weißgrüne, gold-

braun gefütterte Mantel der Madonna über hellblauem Kleid erinnert an ähnliche Farben im Müstinger-Missale. Auch bei

dem Johannes fehlt jedes Rot. Er trägt einen blauen Mantel über dem grünen Gewand. Für die Wahl solcher, der

ikonographischen Tradition der Zeit sehr widersprechenden Farben gibt es als Erklärung nur die rein künstlerische

Rücksicht auf die Kontrastwirkung zu dem roten, grüngerahmten Grund. Wir werden auf anderem Gebiet noch einmal

eine derartige Freiheit in der Ikonographie der heiligen Szenen zu beobachten haben. Holzfarbe und Maserung des

Kreuzstammes kennen wir schon. Für die fein geformten Köpfe ist das bausbackige Gesichtlein des Propstes Müstinger,

wo der Meister auf die Modellierung einige Mühe verwendet hat, das nächstverwandte.

Wieder im Dienste Friedrichs III. ist die große Legenda aurea 326 der Wiener Nationalbibliothek gemalt. Wie schon

erwähnt, sind hier mehrere Hände tätig und unser Meister keineswegs der meistbeschäftigte gewesen.1 Den Hauptanteil

hat vielmehr der Maler Martinus, dessen klobige Gestalten und knappe, dabei doch tiefenstarke Raumkulissen mehr als

zwei Drittel des Kodex beherrschen. Unserem Maler, dem Ladislaus-Miniator, sind hier die Blätter 10 bis 16, 243 und

264 bis 267 zuzuweisen. Im übrigen sind fol. 1, das nur Rankenwerk und in der Initiale den Wahlspruch Friedrichs

A.E.I.O.V. nebst dem Datum 1447 zeigt, von dem Albrechts-Miniator und eine größere Anzahl von Blättern von einem

Schüler desselben, der auch sonst nicht selten ist, illuminiert worden.2

1 Suida, Leporini, a. a. O. Befand sich nicht auf der Miniaturenausstellung 1901.

2 Die Blätter dieses Künstlers werden bisher irrigerweise dem Albrechts-Miniator zugeschrieben, auch sein Anteil an der folgenden Hand-

schrift, 1767 der Xat.-Bibl.

— 7 —

** t-«r«~ ■ ■ i*. T. — •

W Ii >^M« -T .»Twin. ^ ^1 ■ ■NBj fr, fli

Abb. 8. Siegelurkunde für Preliburg, 1436. Prellburg, Museum.

in Ornamentik und figuraler Szene lauter wohlbekannte Motive. Nur wäre als Unterschied hervorzuheben, daß in der

Architektur die Holzfarbe wieder eine etwas größere Rolle spielt und die Falten des Gewandes etwas fester geworden

sind, wenn auch die Formen des »weichen« Stils im Grunde beibehalten werden. Die Kanonblatt-Kreuzigung ist die

größte Miniatur unseres Künstlers überhaupt (Abb. 11, 24'5:18'5cm). Die Zeichnung ist demgemäß eine weit feinere und

genauere als sonst und der Vergleich mit den übrigen Blättern der Handschrift, die in der Art der Ausführung den

vorangehenden in Klosterneuburg entsprechen, in dieser Hinsicht interessant. Das Rhombenornament des Rahmens

kennen wir vom Schwabenspiegel von 1423 und von der Preßburger Urkunde her. Der eigentümlich weißgrüne, gold-

braun gefütterte Mantel der Madonna über hellblauem Kleid erinnert an ähnliche Farben im Müstinger-Missale. Auch bei

dem Johannes fehlt jedes Rot. Er trägt einen blauen Mantel über dem grünen Gewand. Für die Wahl solcher, der

ikonographischen Tradition der Zeit sehr widersprechenden Farben gibt es als Erklärung nur die rein künstlerische

Rücksicht auf die Kontrastwirkung zu dem roten, grüngerahmten Grund. Wir werden auf anderem Gebiet noch einmal

eine derartige Freiheit in der Ikonographie der heiligen Szenen zu beobachten haben. Holzfarbe und Maserung des

Kreuzstammes kennen wir schon. Für die fein geformten Köpfe ist das bausbackige Gesichtlein des Propstes Müstinger,

wo der Meister auf die Modellierung einige Mühe verwendet hat, das nächstverwandte.

Wieder im Dienste Friedrichs III. ist die große Legenda aurea 326 der Wiener Nationalbibliothek gemalt. Wie schon

erwähnt, sind hier mehrere Hände tätig und unser Meister keineswegs der meistbeschäftigte gewesen.1 Den Hauptanteil

hat vielmehr der Maler Martinus, dessen klobige Gestalten und knappe, dabei doch tiefenstarke Raumkulissen mehr als

zwei Drittel des Kodex beherrschen. Unserem Maler, dem Ladislaus-Miniator, sind hier die Blätter 10 bis 16, 243 und

264 bis 267 zuzuweisen. Im übrigen sind fol. 1, das nur Rankenwerk und in der Initiale den Wahlspruch Friedrichs

A.E.I.O.V. nebst dem Datum 1447 zeigt, von dem Albrechts-Miniator und eine größere Anzahl von Blättern von einem

Schüler desselben, der auch sonst nicht selten ist, illuminiert worden.2

1 Suida, Leporini, a. a. O. Befand sich nicht auf der Miniaturenausstellung 1901.

2 Die Blätter dieses Künstlers werden bisher irrigerweise dem Albrechts-Miniator zugeschrieben, auch sein Anteil an der folgenden Hand-

schrift, 1767 der Xat.-Bibl.

— 7 —