Wir bilden aus dieser Handschrift zwei von

den insgesamt 11 Bildminiaturen unseres Meisters ab.

Der Tod des hl. Thomas auf fol. 11 (Abb. 12) erinnert

in dem Bühnenaufbau wie in den Einzelheiten der

Darstellung an das Widmungsblatt des Müstinger-

Missale. Wieder sind dem Zimmer, in dem die figurale

Szene spielt, beiderseits weitere Räume angeschlossen;

die Verwandtschaft der Altäre mit der eigentümlichen

Tischdecke, die ihre verkehrte Perspektive noch her-

vorhebt, und den auf der rückwärtigen Kante balancie-

renden Gestalten bedarf keiner näheren Beschreibung.

War aber auch das Nebenraumschema schon

bei dem Missale in Klosterneuburg vorhanden, so ist

es doch nun klarer im Aufbau, in der Tiefenwirkung

eindringlicher. Der Hauptraum ist durch das Vorhang-

motiv auch nach vorne als einheitlicher Würfel be-

grenzt, der Altar schwimmt nicht mehr gänzlich

lichtungslos auf dem Boden herum. Die Figuren über-

sichtlich in diesem Raum zu verteilen, will freilich auch

hier nicht recht gelingen. Speziell der Henker, mit

beiden Füßen auf die übrigen Personen steigend, am

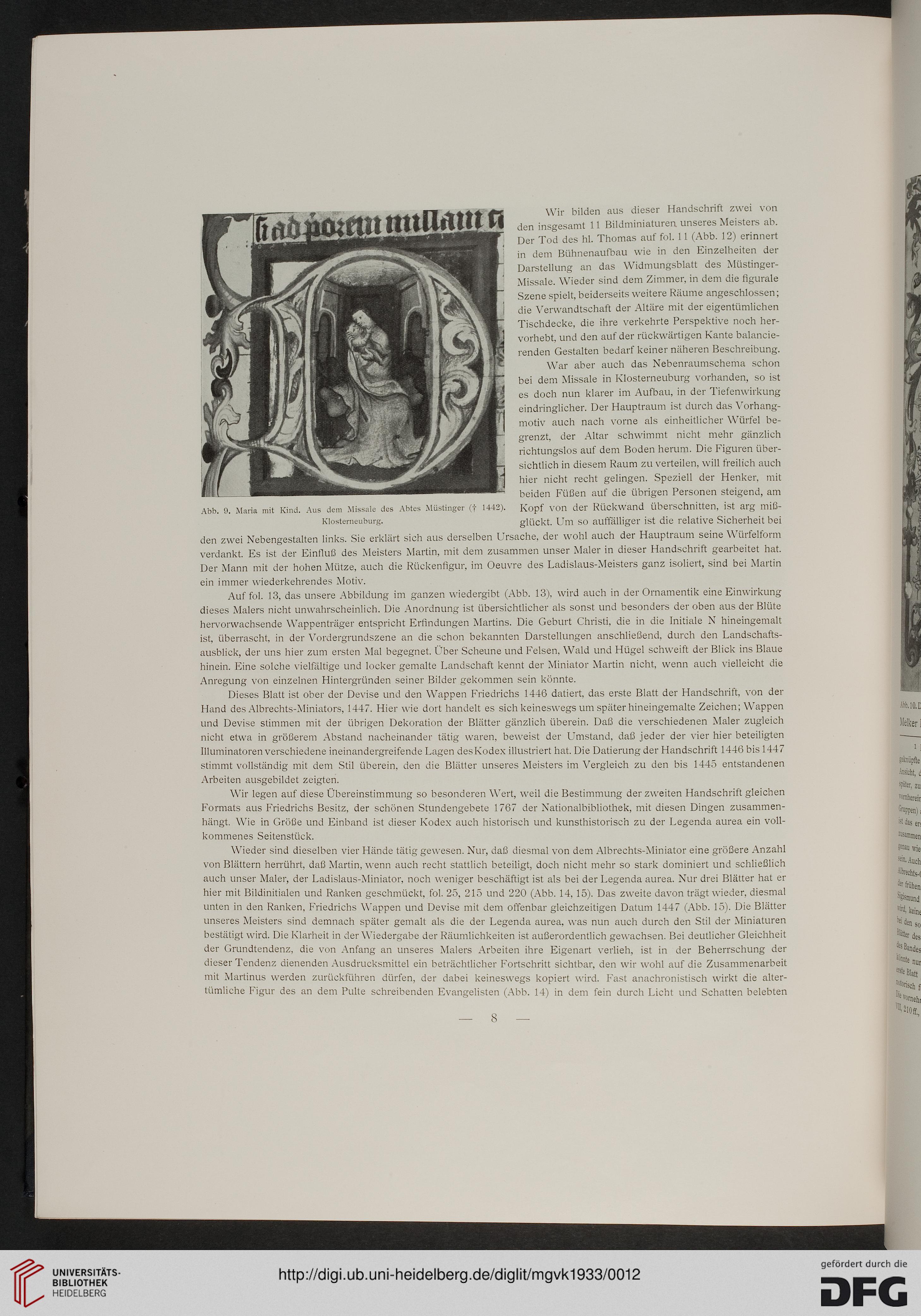

Abb. 9. Maria mit Kind. Aus dem Missale des Abtes Müstinger (f 1442). Kopf VOn der Rückwand Überschnitten, ist arg miß-

Klostemeuburg. glückt. Um so auffälliger ist die relative Sicherheit bei

den zwei Nebengestalten links. Sie erklärt sich aus derselben Ursache, der wohl auch der Hauptraum seine Würfelform

verdankt. Es ist der Einfluß des Meisters Martin, mit dem zusammen unser Maler in dieser Handschrift gearbeitet hat.

Der Mann mit der hohen Mütze, auch die Rückenfigur, im Oeuvre des Ladislaus-Meisters ganz isoliert, sind bei Martin

ein immer wiederkehrendes Motiv.

Auf fol. 13, das unsere Abbildung im ganzen wiedergibt (Abb. 13), wird auch in der Ornamentik eine Einwirkung

dieses Malers nicht unwahrscheinlich. Die Anordnung ist übersichtlicher als sonst und besonders der oben aus der Blüte

hervorwachsende Wappenträger entspricht Erfindungen Martins. Die Geburt Christi, die in die Initiale N hineingemalt

ist, überrascht, in der Vordergrundszene an die schon bekannten Darstellungen anschließend, durch den Landschafts-

ausblick, der uns hier zum ersten Mal begegnet. Über Scheune und Felsen, Wald und Hügel schweift der Blick ins Blaue

hinein. Eine solche vielfältige und locker gemalte Landschaft kennt der Miniator Martin nicht, wenn auch vielleicht die

Anregung von einzelnen Hintergründen seiner Bilder gekommen sein könnte.

Dieses Blatt ist ober der Devise und den Wappen Friedrichs 1446 datiert, das erste Blatt der Handschrift, von der

Hand des Albrechts-Miniators, 1447. Hier wie dort handelt es sich keineswegs um später hineingemalte Zeichen; Wappen

und Devise stimmen mit der übrigen Dekoration der Blätter gänzlich überein. Daß die verschiedenen Maler zugleich

nicht etwa in größerem Abstand nacheinander tätig waren, beweist der Umstand, daß jeder der vier hier beteiligten

Illuminatoren verschiedene ineinandergreifende Lagen des Kodex illustriert hat. Die Datierung der Handschrift 1446 bis 1447

stimmt vollständig mit dem Stil überein, den die Blätter unseres Meisters im Vergleich zu den bis 1445 entstandenen

Arbeiten ausgebildet zeigten.

Wir legen auf diese Übereinstimmung so besonderen Wert, weil die Bestimmung der zweiten Handschrift gleichen

Formats aus Friedrichs Besitz, der schönen Stundengebete 1767 der Nationalbibliothek, mit diesen Dingen zusammen-

hängt. Wie in Größe und Einband ist dieser Kodex auch historisch und kunsthistorisch zu der Legenda aurea ein voll-

kommenes Seitenstück.

Wieder sind dieselben vier Hände tätig gewesen. Nur, daß diesmal von dem Albrechts-Miniator eine größere Anzahl

von Blättern herrührt, daß Martin, wenn auch recht stattlich beteiligt, doch nicht mehr so stark dominiert und schließlich

auch unser Maler, der Ladislaus-Miniator, noch weniger beschäftigt ist als bei der Legenda aurea. Nur drei Blätter hat er

hier mit Bildinitialen und Ranken geschmückt, fol. 25, 215 und 220 (Abb. 14, 15). Das zweite davon trägt wieder, diesmal

unten in den Ranken, Friedrichs Wappen und Devise mit dem offenbar gleichzeitigen Datum 1447 (Abb. 15). Die Blätter

unseres Meisters sind demnach später gemalt als die der Legenda aurea, was nun auch durch den Stil der Miniaturen

bestätigt wird. Die Klarheit in der Wiedergabe der Räumlichkeiten ist außerordentlich gewachsen. Bei deutlicher Gleichheit

der Grundtendenz, die von Anfang an unseres Malers Arbeiten ihre Eigenart verlieh, ist in der Beherrschung der

dieser Tendenz dienenden Ausdrucksmittel ein beträchtlicher Fortschritt sichtbar, den wir wohl auf die Zusammenarbeit

mit Martinus werden zurückführen dürfen, der dabei keineswegs kopiert wird. Fast anachronistisch wirkt die alter-

tümliche Figur des an dem Pulte schreibenden Evangelisten (Abb. 14) in dem fein durch Licht und Schatten belebten

den insgesamt 11 Bildminiaturen unseres Meisters ab.

Der Tod des hl. Thomas auf fol. 11 (Abb. 12) erinnert

in dem Bühnenaufbau wie in den Einzelheiten der

Darstellung an das Widmungsblatt des Müstinger-

Missale. Wieder sind dem Zimmer, in dem die figurale

Szene spielt, beiderseits weitere Räume angeschlossen;

die Verwandtschaft der Altäre mit der eigentümlichen

Tischdecke, die ihre verkehrte Perspektive noch her-

vorhebt, und den auf der rückwärtigen Kante balancie-

renden Gestalten bedarf keiner näheren Beschreibung.

War aber auch das Nebenraumschema schon

bei dem Missale in Klosterneuburg vorhanden, so ist

es doch nun klarer im Aufbau, in der Tiefenwirkung

eindringlicher. Der Hauptraum ist durch das Vorhang-

motiv auch nach vorne als einheitlicher Würfel be-

grenzt, der Altar schwimmt nicht mehr gänzlich

lichtungslos auf dem Boden herum. Die Figuren über-

sichtlich in diesem Raum zu verteilen, will freilich auch

hier nicht recht gelingen. Speziell der Henker, mit

beiden Füßen auf die übrigen Personen steigend, am

Abb. 9. Maria mit Kind. Aus dem Missale des Abtes Müstinger (f 1442). Kopf VOn der Rückwand Überschnitten, ist arg miß-

Klostemeuburg. glückt. Um so auffälliger ist die relative Sicherheit bei

den zwei Nebengestalten links. Sie erklärt sich aus derselben Ursache, der wohl auch der Hauptraum seine Würfelform

verdankt. Es ist der Einfluß des Meisters Martin, mit dem zusammen unser Maler in dieser Handschrift gearbeitet hat.

Der Mann mit der hohen Mütze, auch die Rückenfigur, im Oeuvre des Ladislaus-Meisters ganz isoliert, sind bei Martin

ein immer wiederkehrendes Motiv.

Auf fol. 13, das unsere Abbildung im ganzen wiedergibt (Abb. 13), wird auch in der Ornamentik eine Einwirkung

dieses Malers nicht unwahrscheinlich. Die Anordnung ist übersichtlicher als sonst und besonders der oben aus der Blüte

hervorwachsende Wappenträger entspricht Erfindungen Martins. Die Geburt Christi, die in die Initiale N hineingemalt

ist, überrascht, in der Vordergrundszene an die schon bekannten Darstellungen anschließend, durch den Landschafts-

ausblick, der uns hier zum ersten Mal begegnet. Über Scheune und Felsen, Wald und Hügel schweift der Blick ins Blaue

hinein. Eine solche vielfältige und locker gemalte Landschaft kennt der Miniator Martin nicht, wenn auch vielleicht die

Anregung von einzelnen Hintergründen seiner Bilder gekommen sein könnte.

Dieses Blatt ist ober der Devise und den Wappen Friedrichs 1446 datiert, das erste Blatt der Handschrift, von der

Hand des Albrechts-Miniators, 1447. Hier wie dort handelt es sich keineswegs um später hineingemalte Zeichen; Wappen

und Devise stimmen mit der übrigen Dekoration der Blätter gänzlich überein. Daß die verschiedenen Maler zugleich

nicht etwa in größerem Abstand nacheinander tätig waren, beweist der Umstand, daß jeder der vier hier beteiligten

Illuminatoren verschiedene ineinandergreifende Lagen des Kodex illustriert hat. Die Datierung der Handschrift 1446 bis 1447

stimmt vollständig mit dem Stil überein, den die Blätter unseres Meisters im Vergleich zu den bis 1445 entstandenen

Arbeiten ausgebildet zeigten.

Wir legen auf diese Übereinstimmung so besonderen Wert, weil die Bestimmung der zweiten Handschrift gleichen

Formats aus Friedrichs Besitz, der schönen Stundengebete 1767 der Nationalbibliothek, mit diesen Dingen zusammen-

hängt. Wie in Größe und Einband ist dieser Kodex auch historisch und kunsthistorisch zu der Legenda aurea ein voll-

kommenes Seitenstück.

Wieder sind dieselben vier Hände tätig gewesen. Nur, daß diesmal von dem Albrechts-Miniator eine größere Anzahl

von Blättern herrührt, daß Martin, wenn auch recht stattlich beteiligt, doch nicht mehr so stark dominiert und schließlich

auch unser Maler, der Ladislaus-Miniator, noch weniger beschäftigt ist als bei der Legenda aurea. Nur drei Blätter hat er

hier mit Bildinitialen und Ranken geschmückt, fol. 25, 215 und 220 (Abb. 14, 15). Das zweite davon trägt wieder, diesmal

unten in den Ranken, Friedrichs Wappen und Devise mit dem offenbar gleichzeitigen Datum 1447 (Abb. 15). Die Blätter

unseres Meisters sind demnach später gemalt als die der Legenda aurea, was nun auch durch den Stil der Miniaturen

bestätigt wird. Die Klarheit in der Wiedergabe der Räumlichkeiten ist außerordentlich gewachsen. Bei deutlicher Gleichheit

der Grundtendenz, die von Anfang an unseres Malers Arbeiten ihre Eigenart verlieh, ist in der Beherrschung der

dieser Tendenz dienenden Ausdrucksmittel ein beträchtlicher Fortschritt sichtbar, den wir wohl auf die Zusammenarbeit

mit Martinus werden zurückführen dürfen, der dabei keineswegs kopiert wird. Fast anachronistisch wirkt die alter-

tümliche Figur des an dem Pulte schreibenden Evangelisten (Abb. 14) in dem fein durch Licht und Schatten belebten