tmtriifcmiitu

(löumtxttjiöoffi-

tr fatiui! ftittntam

ttttmti öni»nmi»tu

trtonfiboimii mibf

Jmmnnptmbrant

mrmuutamftttttn

umittinitrtt-erfocfKtr

tum rotrfitn&titr'^iö

$_m*8taine bttt&miö

Bmimditttfijmcis

tiMiiftotritir.<6lta-}i.

r «ßlorm in «rrtß» 5ro-Ö01litnir(jDÄCltil

jrtim nitre öommfflqönaa fumtt?

fctlaiUMQtttmm öttuttfigrmu

Interieur, aus dem wir in geschickter Ausnützung

der Helligkeitskontraste durch dunklen Rahmen

weit hinaus über Wälder und Hügel sehen. Auch

die zweite, gegenständlich gleiche Darstellung auf

fol. 220 bestätigt diesen Fortschritt der Legenda

aurea gegenüber; bestätigt die Richtigkeit der

beiden Datierungen 1446 und 1447.1

Hier fügt sich nun die Handschrift an, deren

wir bereits am Beginne unserer Betrachtungen zu

gedenken hatten: die für Ladislaus geschriebene

lateinische Grammatik Nr. 23 in der National-

bibliothek. Sie ist historisch das interessanteste

Dokument der ganzen Gruppe (Abb. 3). In ihrem

einzigen Figurenbild ist der junge König selbst

in einem komplizierten Schreib- und Betpult dar-

gestellt, vor einem Altar mit den Gestalten der

beiden Hauptapostel kniend. Hinter ihm er-

scheinen seine beiden Lehrer, in einer Kontro-

verse befangen, bei der der durch das Schwert

gekennzeichnete Fechtlehrer sichtlich den kürze-

ren zieht dem Kleriker gegenüber, dem der geistige

Unterricht des Königs anvertraut ist. Hier feiert

unseres Künstlers Freude an Holzarchitekturen,

Fensterausblicken und allerlei Überschneidungen

wahre Feste. Nirgends ist es ihm so wie hier ge-

glückt, der Schwierigkeiten Herr zu werden, die

ihm gerade bei solchen Absichten seine mangel-

hafte Perspektive bereiten mußte. Man vergleiche

nur die Stellung des Altares im Raum mit den

früheren Darstellungen gleicher Art und man wird

erkennen, wie groß der Fortschritt ist. Auch bei

dem Arbeitsstuhl des jungen Königs ist die Ein-

ordnung relativ gut gelungen. Und selbst in

seinem schwächsten Punkt, der Verteilung der

Gestalten in die hier besonders komplizierte

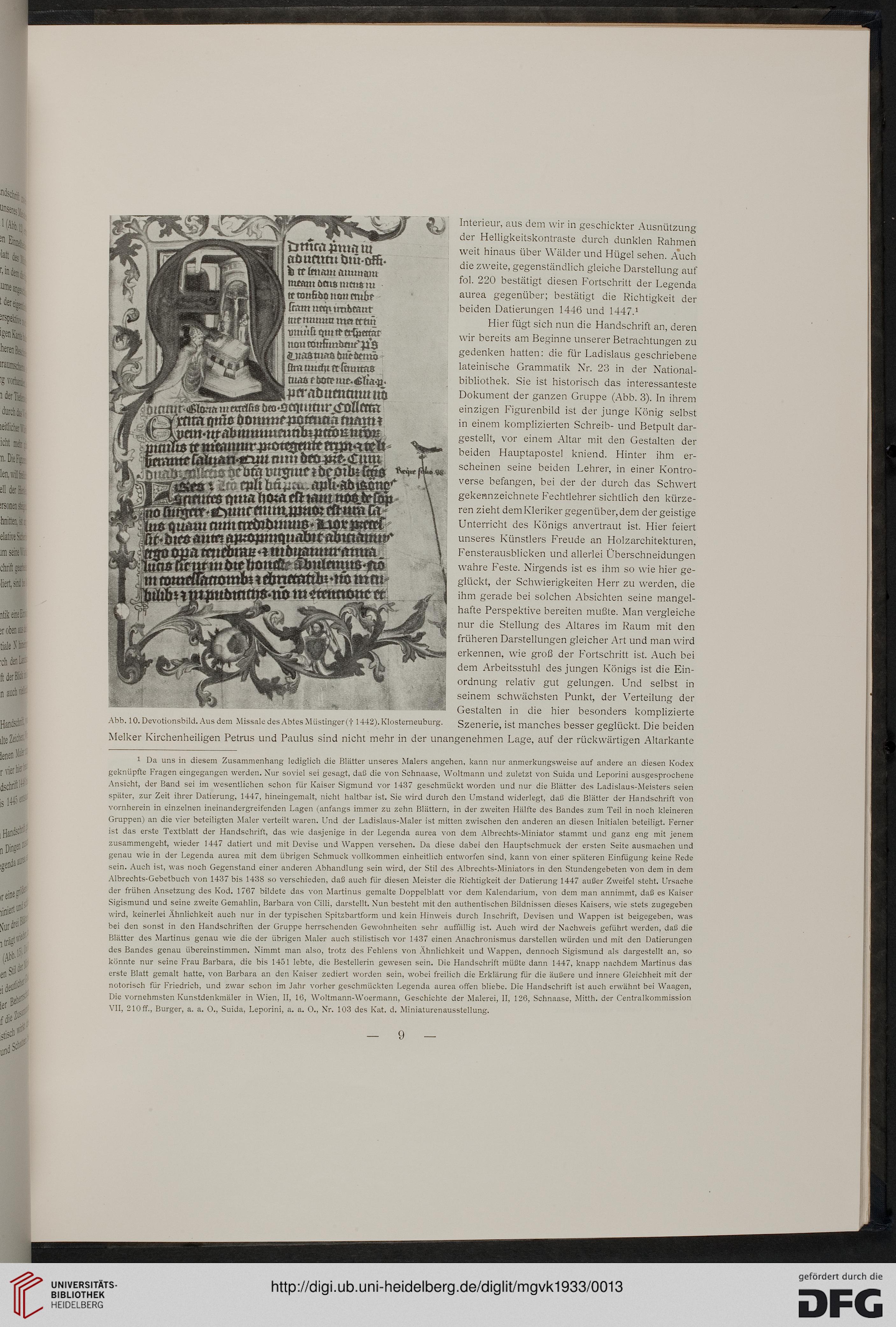

Abb. 10. Devotionsbild. Aus dem Missale des Abtes Müstfagerfl-1442). Klosterneuburg. Szenerie, ist manches besser geglückt. Die beiden

Melker Kirchenheiligen Petrus und Paulus sind nicht mehr in der unangenehmen Lage, auf der rückwärtigen Altarkante

$ öjitmt nun ntinönmiß - fcio t jKftrf

1 Da uns in diesem Zusammenhang lediglicli die Blatter unseres Malers angehen, kann nur anmerkungsweise auf andere an diesen Kodex

geknüpfte Fragen eingegangen werden. Nur soviel sei gesagt, daß die von Schnaase, Woltmann und zuletzt von Suida und Leporini ausgesprochene

Ansicht, der Band sei im wesentlichen schon für Kaiser Sigmund vor 1437 geschmückt worden und nur die Blätter des Ladislaus-Meisters seien

später, zur Zeit ihrer Datierung, 1447, hineingemalt, nicht haltbar ist. Sie wird durch den Umstand widerlegt, daß die Blätter der Handschrift von

vornherein in einzelnen ineinandergreifenden Lagen (anfangs immer zu zehn Blättern, in der zweiten Hälfte des Bandes zum Teil in noch kleineren

Gruppen) an die vier beteiligten Maler verteilt waren. Und der Ladislaus-Maler ist mitten zwischen den anderen an diesen Initialen beteiligt. Ferner

ist das erste Textblatt der Handschrift, das wie dasjenige in der Legenda aurea von dem Albrechts-Miniator stammt und ganz eng mit jenem

zusammengeht, wieder 1447 datiert und mit Devise und Wappen versehen. Da diese dabei den Hauptschmuck der ersten Seite ausmachen und

genau wie in der Legenda aurea mit dem übrigen Schmuck vollkommen einheitlich entworfen sind, kann von einer späteren Einfügung keine Rede

sein. Auch ist, was noch Gegenstand einer anderen Abhandlung sein wird, der Stil des Albrechts-Miniators in den Stundengebeten von dem in dem

Albrechts-Gebetbuch von 1437 bis 1438 so verschieden, daß auch für diesen Meister die Richtigkeit der Datierung 1447 außer Zweifel steht. Ursache

der frühen Ansetzung des Kod. 1767 bildete das von Martinus gemalte Doppelblatt vor dem Kalendarium, von dem man annimmt, daß es Kaiser

Sigismund und seine zweite Gemahlin, Barbara von Cilli, darstellt. Nun besteht mit den authentischen Bildnissen dieses Kaisers, wie stets zugegeben

wird, keinerlei Ähnlichkeit auch nur in der typischen Spitzbartform und kein Hinweis durch Inschrift, Devisen und Wappen ist beigegeben, was

bei den sonst in den Handschriften der Gruppe herrschenden Gewohnheiten sehr auffällig ist. Auch wird der Nachweis geführt werden, daß die

Blätter des Martinus genau wie die der übrigen Maler auch stilistisch vor 1437 einen Anachronismus darstellen würden und mit den Datierungen

des Bandes genau übereinstimmen. Nimmt man also, trotz des Fehlens von Ähnlichkeit und Wappen, dennoch Sigismund als dargestellt an. so

könnte nur seine Frau Barbara, die bis 1451 lebte, die Bestellerin gewesen sein. Die Handschrift müßte dann 1447, knapp nachdem Martinus das

erste Blatt gemalt hatte, von Barbara an den Kaiser zediert worden sein, wobei freilich die Erklärung für die äußere und innere Gleichheit mit der

notorisch für Friedrich, und zwar schon im Jahr vorher geschmückten Legenda aurea offen bliebe. Die Handschrift ist auch erwähnt bei Waagen,

Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien, II, 16, Woltmann-Woermann, Geschichte der Malerei, II, 126, Schnaase, Mitth. der Centraikommission

VII, 210 ff., Burger, a. a. O., Suida, Leporini, a. a. 0., Nr. 103 des Kat. d. Miniaturenausstellung.

— 9 —

(löumtxttjiöoffi-

tr fatiui! ftittntam

ttttmti öni»nmi»tu

trtonfiboimii mibf

Jmmnnptmbrant

mrmuutamftttttn

umittinitrtt-erfocfKtr

tum rotrfitn&titr'^iö

$_m*8taine bttt&miö

Bmimditttfijmcis

tiMiiftotritir.<6lta-}i.

r «ßlorm in «rrtß» 5ro-Ö01litnir(jDÄCltil

jrtim nitre öommfflqönaa fumtt?

fctlaiUMQtttmm öttuttfigrmu

Interieur, aus dem wir in geschickter Ausnützung

der Helligkeitskontraste durch dunklen Rahmen

weit hinaus über Wälder und Hügel sehen. Auch

die zweite, gegenständlich gleiche Darstellung auf

fol. 220 bestätigt diesen Fortschritt der Legenda

aurea gegenüber; bestätigt die Richtigkeit der

beiden Datierungen 1446 und 1447.1

Hier fügt sich nun die Handschrift an, deren

wir bereits am Beginne unserer Betrachtungen zu

gedenken hatten: die für Ladislaus geschriebene

lateinische Grammatik Nr. 23 in der National-

bibliothek. Sie ist historisch das interessanteste

Dokument der ganzen Gruppe (Abb. 3). In ihrem

einzigen Figurenbild ist der junge König selbst

in einem komplizierten Schreib- und Betpult dar-

gestellt, vor einem Altar mit den Gestalten der

beiden Hauptapostel kniend. Hinter ihm er-

scheinen seine beiden Lehrer, in einer Kontro-

verse befangen, bei der der durch das Schwert

gekennzeichnete Fechtlehrer sichtlich den kürze-

ren zieht dem Kleriker gegenüber, dem der geistige

Unterricht des Königs anvertraut ist. Hier feiert

unseres Künstlers Freude an Holzarchitekturen,

Fensterausblicken und allerlei Überschneidungen

wahre Feste. Nirgends ist es ihm so wie hier ge-

glückt, der Schwierigkeiten Herr zu werden, die

ihm gerade bei solchen Absichten seine mangel-

hafte Perspektive bereiten mußte. Man vergleiche

nur die Stellung des Altares im Raum mit den

früheren Darstellungen gleicher Art und man wird

erkennen, wie groß der Fortschritt ist. Auch bei

dem Arbeitsstuhl des jungen Königs ist die Ein-

ordnung relativ gut gelungen. Und selbst in

seinem schwächsten Punkt, der Verteilung der

Gestalten in die hier besonders komplizierte

Abb. 10. Devotionsbild. Aus dem Missale des Abtes Müstfagerfl-1442). Klosterneuburg. Szenerie, ist manches besser geglückt. Die beiden

Melker Kirchenheiligen Petrus und Paulus sind nicht mehr in der unangenehmen Lage, auf der rückwärtigen Altarkante

$ öjitmt nun ntinönmiß - fcio t jKftrf

1 Da uns in diesem Zusammenhang lediglicli die Blatter unseres Malers angehen, kann nur anmerkungsweise auf andere an diesen Kodex

geknüpfte Fragen eingegangen werden. Nur soviel sei gesagt, daß die von Schnaase, Woltmann und zuletzt von Suida und Leporini ausgesprochene

Ansicht, der Band sei im wesentlichen schon für Kaiser Sigmund vor 1437 geschmückt worden und nur die Blätter des Ladislaus-Meisters seien

später, zur Zeit ihrer Datierung, 1447, hineingemalt, nicht haltbar ist. Sie wird durch den Umstand widerlegt, daß die Blätter der Handschrift von

vornherein in einzelnen ineinandergreifenden Lagen (anfangs immer zu zehn Blättern, in der zweiten Hälfte des Bandes zum Teil in noch kleineren

Gruppen) an die vier beteiligten Maler verteilt waren. Und der Ladislaus-Maler ist mitten zwischen den anderen an diesen Initialen beteiligt. Ferner

ist das erste Textblatt der Handschrift, das wie dasjenige in der Legenda aurea von dem Albrechts-Miniator stammt und ganz eng mit jenem

zusammengeht, wieder 1447 datiert und mit Devise und Wappen versehen. Da diese dabei den Hauptschmuck der ersten Seite ausmachen und

genau wie in der Legenda aurea mit dem übrigen Schmuck vollkommen einheitlich entworfen sind, kann von einer späteren Einfügung keine Rede

sein. Auch ist, was noch Gegenstand einer anderen Abhandlung sein wird, der Stil des Albrechts-Miniators in den Stundengebeten von dem in dem

Albrechts-Gebetbuch von 1437 bis 1438 so verschieden, daß auch für diesen Meister die Richtigkeit der Datierung 1447 außer Zweifel steht. Ursache

der frühen Ansetzung des Kod. 1767 bildete das von Martinus gemalte Doppelblatt vor dem Kalendarium, von dem man annimmt, daß es Kaiser

Sigismund und seine zweite Gemahlin, Barbara von Cilli, darstellt. Nun besteht mit den authentischen Bildnissen dieses Kaisers, wie stets zugegeben

wird, keinerlei Ähnlichkeit auch nur in der typischen Spitzbartform und kein Hinweis durch Inschrift, Devisen und Wappen ist beigegeben, was

bei den sonst in den Handschriften der Gruppe herrschenden Gewohnheiten sehr auffällig ist. Auch wird der Nachweis geführt werden, daß die

Blätter des Martinus genau wie die der übrigen Maler auch stilistisch vor 1437 einen Anachronismus darstellen würden und mit den Datierungen

des Bandes genau übereinstimmen. Nimmt man also, trotz des Fehlens von Ähnlichkeit und Wappen, dennoch Sigismund als dargestellt an. so

könnte nur seine Frau Barbara, die bis 1451 lebte, die Bestellerin gewesen sein. Die Handschrift müßte dann 1447, knapp nachdem Martinus das

erste Blatt gemalt hatte, von Barbara an den Kaiser zediert worden sein, wobei freilich die Erklärung für die äußere und innere Gleichheit mit der

notorisch für Friedrich, und zwar schon im Jahr vorher geschmückten Legenda aurea offen bliebe. Die Handschrift ist auch erwähnt bei Waagen,

Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien, II, 16, Woltmann-Woermann, Geschichte der Malerei, II, 126, Schnaase, Mitth. der Centraikommission

VII, 210 ff., Burger, a. a. O., Suida, Leporini, a. a. 0., Nr. 103 des Kat. d. Miniaturenausstellung.

— 9 —