balancieren zu müssen, vor der Alternative, nach vorne zu gleiten

oder nach rückwärts zu stürzen, sie stehen auf einem Postament, das

ihnen Halt zu gewähren vermag. Und auch Ladislaus kniet gewandter

in seinem Pult, als dergleichen auf den älteren Blättern des Malers zu

sehen war.1

Wir müssen nunmehr noch einige nicht datierte Arbeiten

unseres Malers besprechen. Eine deutsche Abschrift (vermutlich

Übersetzung) eines Buches von dem Gebete des Hugo von St. Victor

in der Bibliothek des Stiftes Lilienfeld gehört in diese Reihe.2 Das

Buch enthält keine Miniaturen, sondern nur auf fol. 1, 4 und 99 Ini-

tialen mit Ranken, auf fol. 4 kommt der Affe vor, der so häufig in

unseres Meisters Ranken sein Spiel treibt. Auf Grund der Ornamentik,

die schon die Spiralranken ausgebildet zeigt, dürfte eine Datierung in

die Vierzigerjahre am meisten für sich haben. Die Handschrift würde

dann wohl in die Regierungszeit des Abtes Peter Krottentaler fallen,

der dem Stift von 1443 bis 1472 vorstand und auch als wissenschaft-

lich angesehen überliefert ist. Freilich können wir nicht entscheiden,

ob er das Buch vollendet gekauft hat oder ob es im Stifte Lilienfeld

geschrieben und dann unserem Miniator zur Verzierung anvertraut

worden ist.

Eine weitere, wieder nur mit Ranken von der Hand des Ladislaus-

Miniators geschmückte Handschrift bilden die Questiones mercuriales

Kod. 121 in der Klosterneuburger Stiftsbibliothek. Sie sind nach

liebenswürdiger Mitteilung des Herrn Stiftsbibliothekars Dr. Cernik

von dem Schreiber Petrus de Lebeta geschrieben, was sich aus dem

Vergleich mit signierten Schriften seiner Hand ergibt.3 Da dieser für

das Stift in den Zwanzigerjahren tätig gewesen ist, wird auch für die Ausschmückung ein solches Datum wahr-

scheinlich, was sich mit dem Aussehen der Ornamentik deckt.

Hier sind sodann insgesamt sieben Handschriften theologischen Inhalts der Wiener Schottenstiftsbibliothek anzu-

fügen, die bis auf wenige Innenraumbilder uns schon bekannter Art (Holzmaserung, Raumkombination) nur Ranken-

ornamente unseres Meisters zeigen. Vier von ihnen hat schon Leporini als unserem Maler zugehörig erkannt. Wir

zitieren nach Hübls Catalogus codicum manu scriptorum qui in bibliotheca monasterii B. M. V. ad scotos Yindobonae

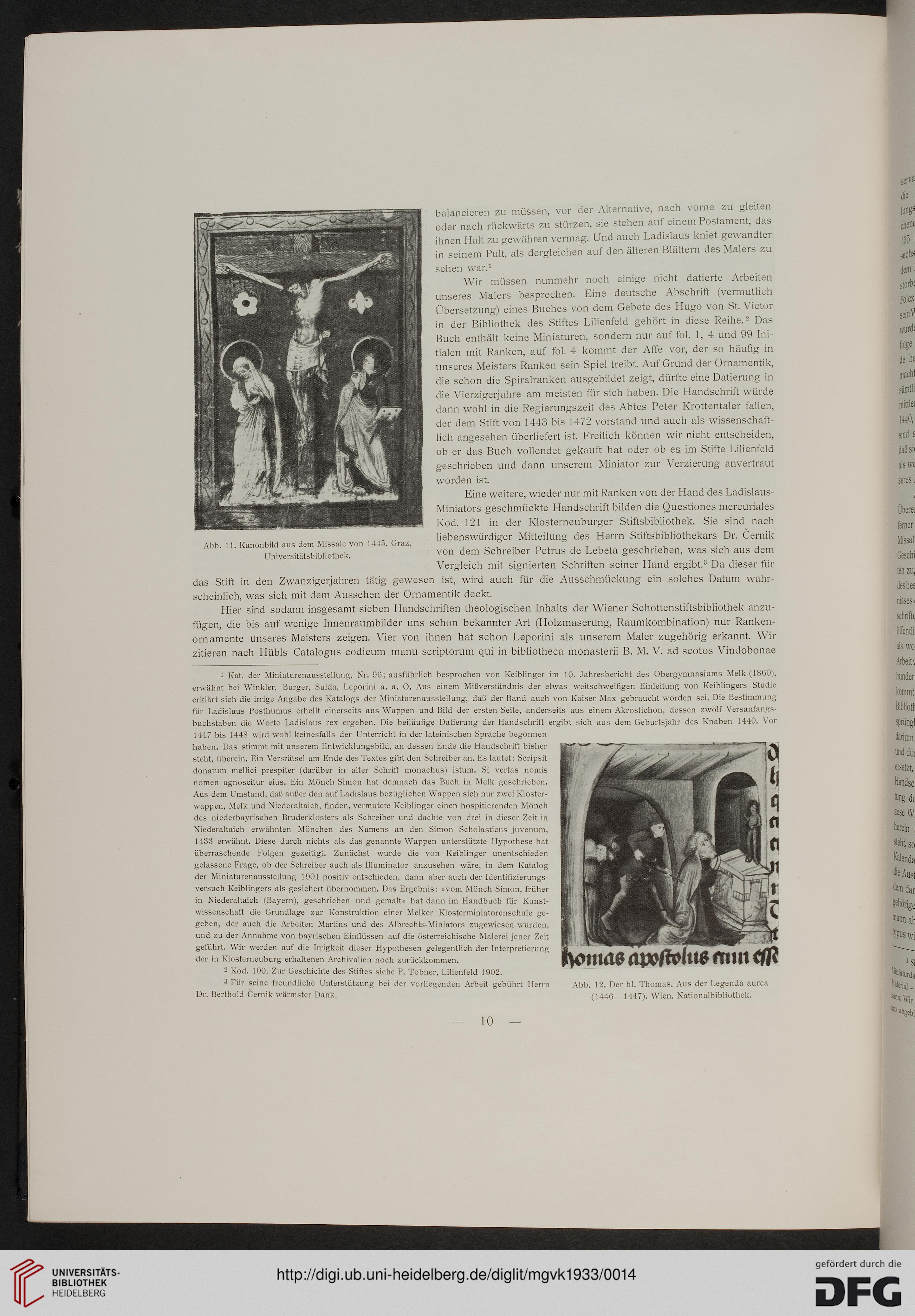

Abb. 11. Kanonbild aus dem Missale von 144ö. Graz,

Universitätsbibliothek.

1 Kat. der Miniaturenausstellung, Nr. 96; ausführlich besprochen von Keiblinger im 10. Jahresbericht des Obergymnasiums Melk (18G0),

erwähnt bei Winkler. Bürger, Suida, Leporini a. a. O. Aus einem Mißverständnis der etwas weitschweifigen Einleitung von Keiblingers Studie

erklärt sich die irrige Angabe des Katalogs der Miniaturenausstellung, daU der Hand auch von Kaiser Max gebraucht worden sei. Die Bestimmung

für Ladislaus Posthumus erhellt einerseits aus Wappen und Bild der ersten Seite, anderseits aus einem Akrostichon, dessen zwölf Versanfangs-

buchstaben die Worte Ladislaus rex ergeben. Die beiläufige Datierung der Handschrift ergibt sich aus dem Geburtsjahr des Knaben 1440. Vor

1447 bis 144S wird wohl keinesfalls der Unterricht in der lateinischen Sprache begonnen

haben. Das stimmt mit unserem Entwicklungsbild, an dessen Ende die Handschrift bisher

steht, überein. Ein Versrätsel am Ende des Textes gibt den Schreiber an. Es lautet: Scripsit

donatum mellici prespiter (darüber in alter Schrift monachus) istum. Si vertas nomis

nomer agnoscitur eius. Ein Mönch Simon hat demnach das Buch in Melk geschrieben.

Aus dem Umstand, daU außer den auf Ladislaus bezüglichen Wappen sich nur zwei Kloster-

wappen, Melk und Niederaltaich, finden, vermutete Keiblinger einen hospitierenden Mönch

des niederbayrischen Bruderklosters als Schreiber und dachte von drei in dieser Zeit in

Niederaltaich erwähnten München des Namens an den Simon Scholasticus juvenum,

1433 erwähnt. Diese durch nichts als das genannte Wappen unterstützte Hypothese hat

überraschende Folgen gezeitigt. Zunächst wurde die von Keiblinger unentschieden

gelassene Frage, ob der Schreiber auch als Illuminator anzusehen wäre, in dem Katalog

der Miniaturenausstellung 1901 positiv entschieden, dann aber auch der Identifizierungs-

versuch Keiblingers als gesichert übernommen. Das Ergebnis: .vom Mönch Simon, früher

in Niederaltaich (Bayern), geschrieben und gemalt« hat dann im Handbuch für Kunst-

wissenschaft die Grundlage zur Konstruktion einer Melker Klosterminiatorenschule ge-

geben, der auch die Arbeiten Martins und des Albrechts-Miniators zugewiesen wurden,

und zu der Annahme von bayrischen Einflüssen auf die österreichische Malerei jener Zeit

geführt. Wir werden auf die Irrigkeit dieser Hypothesen gelegentlich der Interpretierung

der in Klosterneuburg erhaltenen Archivalien noch zurückkommen.

- Kod. 100. Zur Geschichte des Stiftes siehe P. Tobner, Lilienfeld 1002.

3 Für seine freundliche Unterstützung bei der vorliegenden Arbeit gebührt Herrn Abb. 12. Der hl. Thomas. Aus der Legenda aurea

Dr. Berthold Cernik wärmster Dank. (1446_1447). Wien. Nationalbibliothek.

10 —

oder nach rückwärts zu stürzen, sie stehen auf einem Postament, das

ihnen Halt zu gewähren vermag. Und auch Ladislaus kniet gewandter

in seinem Pult, als dergleichen auf den älteren Blättern des Malers zu

sehen war.1

Wir müssen nunmehr noch einige nicht datierte Arbeiten

unseres Malers besprechen. Eine deutsche Abschrift (vermutlich

Übersetzung) eines Buches von dem Gebete des Hugo von St. Victor

in der Bibliothek des Stiftes Lilienfeld gehört in diese Reihe.2 Das

Buch enthält keine Miniaturen, sondern nur auf fol. 1, 4 und 99 Ini-

tialen mit Ranken, auf fol. 4 kommt der Affe vor, der so häufig in

unseres Meisters Ranken sein Spiel treibt. Auf Grund der Ornamentik,

die schon die Spiralranken ausgebildet zeigt, dürfte eine Datierung in

die Vierzigerjahre am meisten für sich haben. Die Handschrift würde

dann wohl in die Regierungszeit des Abtes Peter Krottentaler fallen,

der dem Stift von 1443 bis 1472 vorstand und auch als wissenschaft-

lich angesehen überliefert ist. Freilich können wir nicht entscheiden,

ob er das Buch vollendet gekauft hat oder ob es im Stifte Lilienfeld

geschrieben und dann unserem Miniator zur Verzierung anvertraut

worden ist.

Eine weitere, wieder nur mit Ranken von der Hand des Ladislaus-

Miniators geschmückte Handschrift bilden die Questiones mercuriales

Kod. 121 in der Klosterneuburger Stiftsbibliothek. Sie sind nach

liebenswürdiger Mitteilung des Herrn Stiftsbibliothekars Dr. Cernik

von dem Schreiber Petrus de Lebeta geschrieben, was sich aus dem

Vergleich mit signierten Schriften seiner Hand ergibt.3 Da dieser für

das Stift in den Zwanzigerjahren tätig gewesen ist, wird auch für die Ausschmückung ein solches Datum wahr-

scheinlich, was sich mit dem Aussehen der Ornamentik deckt.

Hier sind sodann insgesamt sieben Handschriften theologischen Inhalts der Wiener Schottenstiftsbibliothek anzu-

fügen, die bis auf wenige Innenraumbilder uns schon bekannter Art (Holzmaserung, Raumkombination) nur Ranken-

ornamente unseres Meisters zeigen. Vier von ihnen hat schon Leporini als unserem Maler zugehörig erkannt. Wir

zitieren nach Hübls Catalogus codicum manu scriptorum qui in bibliotheca monasterii B. M. V. ad scotos Yindobonae

Abb. 11. Kanonbild aus dem Missale von 144ö. Graz,

Universitätsbibliothek.

1 Kat. der Miniaturenausstellung, Nr. 96; ausführlich besprochen von Keiblinger im 10. Jahresbericht des Obergymnasiums Melk (18G0),

erwähnt bei Winkler. Bürger, Suida, Leporini a. a. O. Aus einem Mißverständnis der etwas weitschweifigen Einleitung von Keiblingers Studie

erklärt sich die irrige Angabe des Katalogs der Miniaturenausstellung, daU der Hand auch von Kaiser Max gebraucht worden sei. Die Bestimmung

für Ladislaus Posthumus erhellt einerseits aus Wappen und Bild der ersten Seite, anderseits aus einem Akrostichon, dessen zwölf Versanfangs-

buchstaben die Worte Ladislaus rex ergeben. Die beiläufige Datierung der Handschrift ergibt sich aus dem Geburtsjahr des Knaben 1440. Vor

1447 bis 144S wird wohl keinesfalls der Unterricht in der lateinischen Sprache begonnen

haben. Das stimmt mit unserem Entwicklungsbild, an dessen Ende die Handschrift bisher

steht, überein. Ein Versrätsel am Ende des Textes gibt den Schreiber an. Es lautet: Scripsit

donatum mellici prespiter (darüber in alter Schrift monachus) istum. Si vertas nomis

nomer agnoscitur eius. Ein Mönch Simon hat demnach das Buch in Melk geschrieben.

Aus dem Umstand, daU außer den auf Ladislaus bezüglichen Wappen sich nur zwei Kloster-

wappen, Melk und Niederaltaich, finden, vermutete Keiblinger einen hospitierenden Mönch

des niederbayrischen Bruderklosters als Schreiber und dachte von drei in dieser Zeit in

Niederaltaich erwähnten München des Namens an den Simon Scholasticus juvenum,

1433 erwähnt. Diese durch nichts als das genannte Wappen unterstützte Hypothese hat

überraschende Folgen gezeitigt. Zunächst wurde die von Keiblinger unentschieden

gelassene Frage, ob der Schreiber auch als Illuminator anzusehen wäre, in dem Katalog

der Miniaturenausstellung 1901 positiv entschieden, dann aber auch der Identifizierungs-

versuch Keiblingers als gesichert übernommen. Das Ergebnis: .vom Mönch Simon, früher

in Niederaltaich (Bayern), geschrieben und gemalt« hat dann im Handbuch für Kunst-

wissenschaft die Grundlage zur Konstruktion einer Melker Klosterminiatorenschule ge-

geben, der auch die Arbeiten Martins und des Albrechts-Miniators zugewiesen wurden,

und zu der Annahme von bayrischen Einflüssen auf die österreichische Malerei jener Zeit

geführt. Wir werden auf die Irrigkeit dieser Hypothesen gelegentlich der Interpretierung

der in Klosterneuburg erhaltenen Archivalien noch zurückkommen.

- Kod. 100. Zur Geschichte des Stiftes siehe P. Tobner, Lilienfeld 1002.

3 Für seine freundliche Unterstützung bei der vorliegenden Arbeit gebührt Herrn Abb. 12. Der hl. Thomas. Aus der Legenda aurea

Dr. Berthold Cernik wärmster Dank. (1446_1447). Wien. Nationalbibliothek.

10 —