lÖOri) lET:

«iget

J

utatctoiimii pw/oyiff*^

■JefpCcfWbuimtiBii» (fut

ccniaimrtiifiiifcirtjme

mtonaaome qtioo mit

pit (i im«i/i er ptophaa* er Ctaraut r

tif(^n9nifbndiiciuutiiiii(mitcqc>*

m ii/ip adutttimtirtttii dtmnm • •5fc<

qiimirtn^Stft/huifiititMiS fliicetie

^iiuiiriiifiTKtiiipu^OiioOi.Hirtiiittoti

**iii«iir(!i!)toiij»rcmoitn(irtnomC ('

tmimtc vf(jt no (reimt {icutfiipia m

»JMrtiinicfV-hi/W.iawi/Kiii'

Tltuu

iiiiiii (

iicfh-s

ic/i: v'(

fttuui'

tatntm

[i \X7Jlvt<l'u

|5nm)

muht

_gm«lc_

- ..^itÄiiii mimqtmihkitf etxmiF

mimend finiiiOimt iilt« üj_mili6u6

tifi fcnmiNim fu/cbmiii (C/haeii^tti m

mnnn6 fmeqpmtqt 1111/10116 ton

p«i'ortmiMmmipK<itPn*fnitoqiTam

Uumnctnnmi v) iinliiiin mmwiini

mvetit« fiiita merltoi'iepetute mtßuc

Oiinm m»ii(Cvniicint airtti» ip/o/tto

fXa ni ranioti roitra puif t'iiuie/ii6

. mim0ti6^!iA'birtur«>timiO:bcw

' \nmi0u>maiio:imi impaatvtpaa^

fite poffieaet-Air axnte cwniuitit

(tprmi<xtiipc|üiOTif«fer-TlTu/«'nfä_

it mute /mrttep* «ttmffci? abfltumT

wmptwtomipfoiÖK fiOttpiiMtc

(tottotte <)iu aftenat rtlimiiiii ltguin^

fiufpsft bx Kommt m/igmme *\<T

llmttmpjuomttWnobiepiwoiitt7

pe*t* erptuem «tmimne fiTfeiifter-

<iinioltnritrmrtiiloniiiiu6(».tuiii/M.

um parttmpsaNwjhtuer 'C^äi'up*

servantur, 1899 (in Klammern

die gegenwärtige Aufstel-

lungssignatur, soweit abwei-

chend): Kod. 2, 3, 4, 6, 77,

135 (88), 374. Die ersten

sechs Bände stammen aus

dem Nachlaß des 1452 ver-

storbenen Professors Joh.

Polczmacher,zeigen teilweise

sein Wappen. Der letzte (374)

wurde der Notiz fol. 189 b zu- C

folge von Magister Jodokus

de hailprun dem Stift ver-

macht. Stilistisch gehören

sämtliche Handschriften der

mittleren Zeit, vor und nach

1440, an. Von Wichtigkeit

sind sie vor allem dadurch,

daß sie die Universitätskreise

als weitere Auftraggeber un-

seres Malers erweisen.

Auf Grund stilistischer

Übereinstimmung weisen wir

ferner unserem Meister ein

Missale in der Bibliothek des

Geschichtsvereines für Kärn-

ten zu, das im Band Kärnten

des beschreibenden Verzeich-

nisses der illuminierten Hand-

schriften in Österreich ver-

öffentlicht und dort irrtümlich

als wohl oberösterreichische

Arbeit vom Ende des XV. Jahr-

hunderts bezeichnet ist.1 Es

kommt aus der bischöflichen

Bibliothek von Gurk, das ur-

sprüngliche Passauer Kalen-

darium ist weggeschnitten

und durch ein salzburgisches

ersetzt. Da die Entstehung der

Handschrift vor der Errich-

tung der selbständigen Diö-

zese Wien (1480) von vorn-

herein außer allem Zweifel

steht, so ist das ursprüngliche

Kalendarium ein Hinweis auf

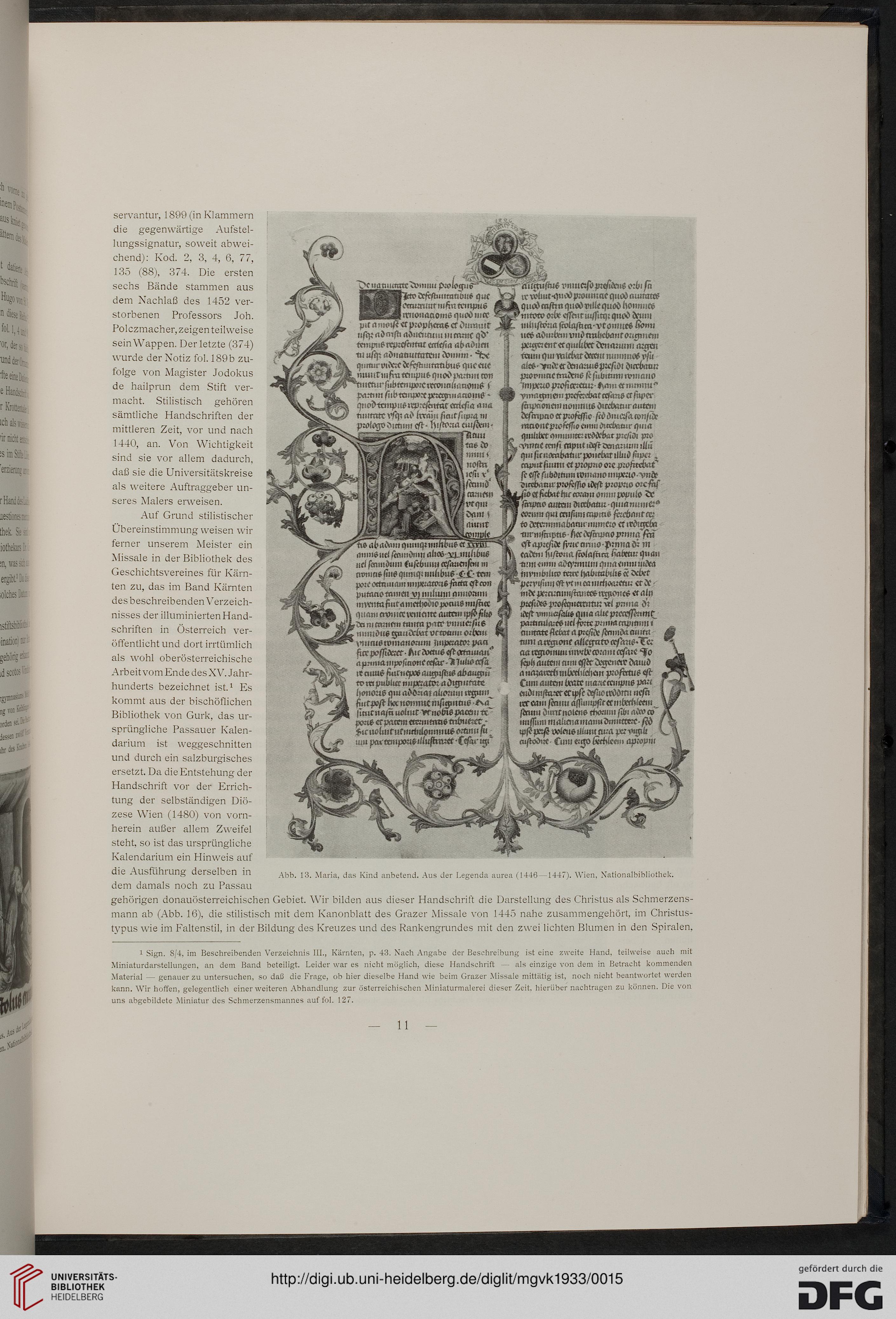

die Ausführung derselben in Abb 13 MarU) das Kind anbetend. Aus der Legenda aurea (1446 -1447). Wien. Xationalbibliothck.

dem damals noch zu Passau

gehörigen donauösterreichischen Gebiet. Wir bilden aus dieser Handschrift die Darstellung des Christus als Schmerzens-

mann ab (Abb. 16), die stilistisch mit dem Kanonblatt des Grazer Missale von 1445 nahe zusammengehört, im Christus-

typus wie im Faltenstil, in der Bildung des Kreuzes und des Rankengrundes mit den zwei lichten Blumen in den Spiralen,

aitcrtiftu* vimtct/i>pt«/idcu6 e:ii/n

qtipJtmrm quoc wllcquoo hemme«

mwro o;ix vfTnirui/fitq: queo antiii

mlu/twia (rotn/hm- vt omuti Sonn

tiefe aöuUmiMtflnttiebmif(«inmfiii

petgttcnretmuu(*tä*imNiim~<i»jtn

taiiu t)w rölfWiMw nimm»» vfu

(iic*'Tniie<r9eti(ttut6y:e/i0i Surfxin;:

pwpiimcfrajtne (} |iiUirom tvmailP

Iniptuo pjofioKCOK- ls«m «nimmt'*

-vmntjmem pxfkebat afan» er fiipcr

fmpnonemnommievttrrfwmi auttni

afmpno ctptoföjic fcodmaf&tonlibc

mnonrpiofrffi» cnnii dttdmtur ijnia

qiiiubrroimmitctcWbatputfoi pio

-Tinnctcnfi rnptttiiqfi'OBifUUttiiiUit

ijiii funsrnbatm-pmicbatiUtiifiipa i

rapittfutmi et ptopjio ojc pioftttbat"

fi tlft fiiWilum loimiiip mipKio-viidf

vuvtximipwfefHo tiVfl pwvno oie-fhf

^ü>Ctficfartf(nrKvamoiinnpr>i)iilo Sc

Imme- autau $usbtttwc)utammit:*

eonim i)ut tnt/imi mpme faebnntte

to {Bcanmaoamnmmeis er irftrjcte

■mrmfmpt& kKl'cftmiaopitmq fia

fftaptefiX (iwnniiopmnaö: »Ii

e«ösn lii/hKiit fietafixca Rabtau 9«a«i

timi eintii actymiiitii qina emtu nuVa

fmniBiliro trat Ivipitoluiie« Mivf

'pfrvifimie/ntmeitiiiriioftjetji; et Dt ■

tu?« pwa;tiiiii/?tuitt« tttpcnic* et nln

pteftCti piofiqtiemttui wi pr.ma d;

atftvmuefaUi qiiia aUeptetci7«imr

pmtimJa:e«iit'fiRtep.'iiiHttnpiti;mt

miiffittActoaprc/?6t/friiniVta<iirit

tum nttmont rtil«raroa/im^-Te;

aattyioinuiimvttüi'aJtnmtt^Me fo

fflilt duttiii tum «ffJf Ittjotfir txuuo

a im wrerii mUtWeiiem ptoftmi? <(t

Cum autau Ixatt maaettiiipue pntt

aii»iiti|?tiareru)fe JefiictrJomi nefä

itrtum jtauu aflUuipfir etinlicrfifceiii^

l&uiu Simmolcn» rtwimi fU» nixo tö~

mßxm mdliciiaiiMiiuömitttttc- f}&

tpßpsfi wtaieüiuw auA paTigiit

mfiroJi« Cum e:tto 6Mc«m aptepm

1 Sign. 8/4, im Beschreibenden Verzeichnis OL, Kärnten, p. -43. Nach Angabe der Beschreibung ist eine zweite Hand, teilweise auch mit

Miniaturdarstellungen, an dem Band beteiligt. Leider war es nicht möglich, diese Handschrift — als einzige von dem in Betracht kommenden

Material — genauer zu untersuchen, so daß die Frage, ob hier dieselbe Hand wie beim Grazer Missale mittätig ist, noch nicht beantwortet werden

kann. Wir hoffen, gelegentlich einerweiteren Abhandlung zur österreichischen Miniaturmalerei dieser Zeit, hierüber nachtragen zu können. Die von

uns abgebildete Miniatur des Schmerzensmannes auf fol. 127.

— 11 —

«iget

J

utatctoiimii pw/oyiff*^

■JefpCcfWbuimtiBii» (fut

ccniaimrtiifiiifcirtjme

mtonaaome qtioo mit

pit (i im«i/i er ptophaa* er Ctaraut r

tif(^n9nifbndiiciuutiiiii(mitcqc>*

m ii/ip adutttimtirtttii dtmnm • •5fc<

qiimirtn^Stft/huifiititMiS fliicetie

^iiuiiriiifiTKtiiipu^OiioOi.Hirtiiittoti

**iii«iir(!i!)toiij»rcmoitn(irtnomC ('

tmimtc vf(jt no (reimt {icutfiipia m

»JMrtiinicfV-hi/W.iawi/Kiii'

Tltuu

iiiiiii (

iicfh-s

ic/i: v'(

fttuui'

tatntm

[i \X7Jlvt<l'u

|5nm)

muht

_gm«lc_

- ..^itÄiiii mimqtmihkitf etxmiF

mimend finiiiOimt iilt« üj_mili6u6

tifi fcnmiNim fu/cbmiii (C/haeii^tti m

mnnn6 fmeqpmtqt 1111/10116 ton

p«i'ortmiMmmipK<itPn*fnitoqiTam

Uumnctnnmi v) iinliiiin mmwiini

mvetit« fiiita merltoi'iepetute mtßuc

Oiinm m»ii(Cvniicint airtti» ip/o/tto

fXa ni ranioti roitra puif t'iiuie/ii6

. mim0ti6^!iA'birtur«>timiO:bcw

' \nmi0u>maiio:imi impaatvtpaa^

fite poffieaet-Air axnte cwniuitit

(tprmi<xtiipc|üiOTif«fer-TlTu/«'nfä_

it mute /mrttep* «ttmffci? abfltumT

wmptwtomipfoiÖK fiOttpiiMtc

(tottotte <)iu aftenat rtlimiiiii ltguin^

fiufpsft bx Kommt m/igmme *\<T

llmttmpjuomttWnobiepiwoiitt7

pe*t* erptuem «tmimne fiTfeiifter-

<iinioltnritrmrtiiloniiiiu6(».tuiii/M.

um parttmpsaNwjhtuer 'C^äi'up*

servantur, 1899 (in Klammern

die gegenwärtige Aufstel-

lungssignatur, soweit abwei-

chend): Kod. 2, 3, 4, 6, 77,

135 (88), 374. Die ersten

sechs Bände stammen aus

dem Nachlaß des 1452 ver-

storbenen Professors Joh.

Polczmacher,zeigen teilweise

sein Wappen. Der letzte (374)

wurde der Notiz fol. 189 b zu- C

folge von Magister Jodokus

de hailprun dem Stift ver-

macht. Stilistisch gehören

sämtliche Handschriften der

mittleren Zeit, vor und nach

1440, an. Von Wichtigkeit

sind sie vor allem dadurch,

daß sie die Universitätskreise

als weitere Auftraggeber un-

seres Malers erweisen.

Auf Grund stilistischer

Übereinstimmung weisen wir

ferner unserem Meister ein

Missale in der Bibliothek des

Geschichtsvereines für Kärn-

ten zu, das im Band Kärnten

des beschreibenden Verzeich-

nisses der illuminierten Hand-

schriften in Österreich ver-

öffentlicht und dort irrtümlich

als wohl oberösterreichische

Arbeit vom Ende des XV. Jahr-

hunderts bezeichnet ist.1 Es

kommt aus der bischöflichen

Bibliothek von Gurk, das ur-

sprüngliche Passauer Kalen-

darium ist weggeschnitten

und durch ein salzburgisches

ersetzt. Da die Entstehung der

Handschrift vor der Errich-

tung der selbständigen Diö-

zese Wien (1480) von vorn-

herein außer allem Zweifel

steht, so ist das ursprüngliche

Kalendarium ein Hinweis auf

die Ausführung derselben in Abb 13 MarU) das Kind anbetend. Aus der Legenda aurea (1446 -1447). Wien. Xationalbibliothck.

dem damals noch zu Passau

gehörigen donauösterreichischen Gebiet. Wir bilden aus dieser Handschrift die Darstellung des Christus als Schmerzens-

mann ab (Abb. 16), die stilistisch mit dem Kanonblatt des Grazer Missale von 1445 nahe zusammengehört, im Christus-

typus wie im Faltenstil, in der Bildung des Kreuzes und des Rankengrundes mit den zwei lichten Blumen in den Spiralen,

aitcrtiftu* vimtct/i>pt«/idcu6 e:ii/n

qtipJtmrm quoc wllcquoo hemme«

mwro o;ix vfTnirui/fitq: queo antiii

mlu/twia (rotn/hm- vt omuti Sonn

tiefe aöuUmiMtflnttiebmif(«inmfiii

petgttcnretmuu(*tä*imNiim~<i»jtn

taiiu t)w rölfWiMw nimm»» vfu

(iic*'Tniie<r9eti(ttut6y:e/i0i Surfxin;:

pwpiimcfrajtne (} |iiUirom tvmailP

Iniptuo pjofioKCOK- ls«m «nimmt'*

-vmntjmem pxfkebat afan» er fiipcr

fmpnonemnommievttrrfwmi auttni

afmpno ctptoföjic fcodmaf&tonlibc

mnonrpiofrffi» cnnii dttdmtur ijnia

qiiiubrroimmitctcWbatputfoi pio

-Tinnctcnfi rnptttiiqfi'OBifUUttiiiUit

ijiii funsrnbatm-pmicbatiUtiifiipa i

rapittfutmi et ptopjio ojc pioftttbat"

fi tlft fiiWilum loimiiip mipKio-viidf

vuvtximipwfefHo tiVfl pwvno oie-fhf

^ü>Ctficfartf(nrKvamoiinnpr>i)iilo Sc

Imme- autau $usbtttwc)utammit:*

eonim i)ut tnt/imi mpme faebnntte

to {Bcanmaoamnmmeis er irftrjcte

■mrmfmpt& kKl'cftmiaopitmq fia

fftaptefiX (iwnniiopmnaö: »Ii

e«ösn lii/hKiit fietafixca Rabtau 9«a«i

timi eintii actymiiitii qina emtu nuVa

fmniBiliro trat Ivipitoluiie« Mivf

'pfrvifimie/ntmeitiiiriioftjetji; et Dt ■

tu?« pwa;tiiiii/?tuitt« tttpcnic* et nln

pteftCti piofiqtiemttui wi pr.ma d;

atftvmuefaUi qiiia aUeptetci7«imr

pmtimJa:e«iit'fiRtep.'iiiHttnpiti;mt

miiffittActoaprc/?6t/friiniVta<iirit

tum nttmont rtil«raroa/im^-Te;

aattyioinuiimvttüi'aJtnmtt^Me fo

fflilt duttiii tum «ffJf Ittjotfir txuuo

a im wrerii mUtWeiiem ptoftmi? <(t

Cum autau Ixatt maaettiiipue pntt

aii»iiti|?tiareru)fe JefiictrJomi nefä

itrtum jtauu aflUuipfir etinlicrfifceiii^

l&uiu Simmolcn» rtwimi fU» nixo tö~

mßxm mdliciiaiiMiiuömitttttc- f}&

tpßpsfi wtaieüiuw auA paTigiit

mfiroJi« Cum e:tto 6Mc«m aptepm

1 Sign. 8/4, im Beschreibenden Verzeichnis OL, Kärnten, p. -43. Nach Angabe der Beschreibung ist eine zweite Hand, teilweise auch mit

Miniaturdarstellungen, an dem Band beteiligt. Leider war es nicht möglich, diese Handschrift — als einzige von dem in Betracht kommenden

Material — genauer zu untersuchen, so daß die Frage, ob hier dieselbe Hand wie beim Grazer Missale mittätig ist, noch nicht beantwortet werden

kann. Wir hoffen, gelegentlich einerweiteren Abhandlung zur österreichischen Miniaturmalerei dieser Zeit, hierüber nachtragen zu können. Die von

uns abgebildete Miniatur des Schmerzensmannes auf fol. 127.

— 11 —