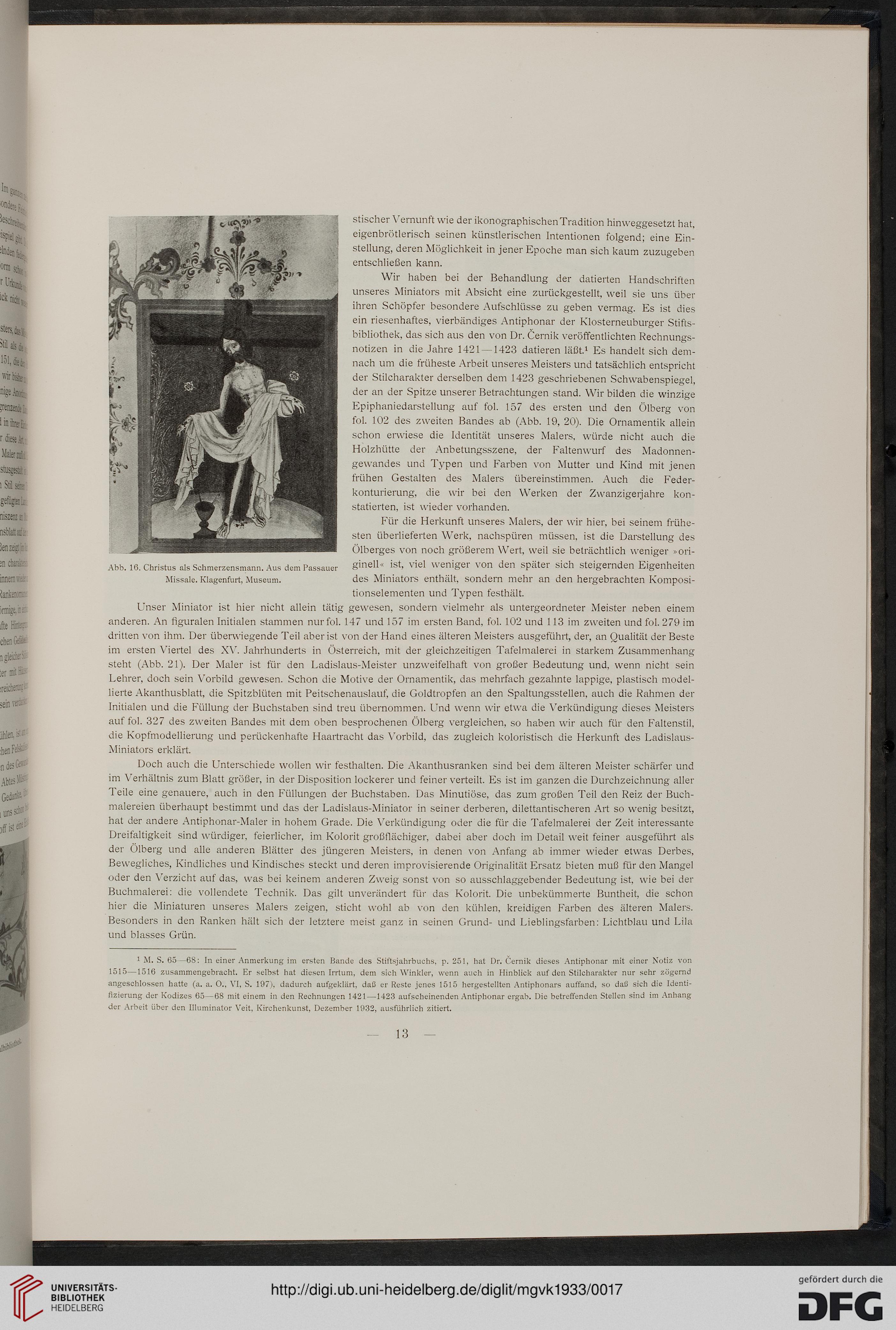

Abb. 16. Christus als Schmerzensmann. Aus dem Passauer

Missale. Klagenfurt, Museum.

stischer Vernunft wie der ikonographischen Tradition hinweggesetzt hat,

eigenbrötlerisch seinen künstlerischen Intentionen folgend; eine Ein-

stellung, deren Möglichkeit in jener Epoche man sich kaum zuzugeben

entschließen kann.

Wir haben bei der Behandlung der datierten Handschriften

unseres Miniators mit Absicht eine zurückgestellt, weil sie uns über

ihren Schöpfer besondere Aufschlüsse zu geben vermag. Es ist dies

ein riesenhaftes, vierbändiges Antiphonar der Klosterneuburger Stifts-

bibliothek, das sich aus den von Dr. Cernik veröffentlichten Rechnungs-

notizen in die Jahre 1421 — 1423 datieren läßt.1 Es handelt sich dem-

nach um die früheste Arbeit unseres Meisters und tatsächlich entspricht

der Stilcharakter derselben dem 1423 geschriebenen Schwabenspiegel,

der an der Spitze unserer Betrachtungen stand. Wir bilden die winzige

Epiphaniedarstellung auf fol. 157 des ersten und den Ölberg von

fol. 102 des zweiten Bandes ab (Abb. 19, 20). Die Ornamentik allein

schon erwiese die Identität unseres Malers, würde nicht auch die

Holzhütte der Anbetungsszene, der Faltenwurf des Madonnen-

gewandes und Typen und Farben von Mutter und Kind mit jenen

frühen Gestalten des Malers übereinstimmen. Auch die Feder-

konturierung, die wir bei den Werken der Zwanzigerjahre kon-

statierten, ist wieder vorhanden.

Für die Herkunft unseres Malers, der wir hier, bei seinem frühe-

sten überlieferten Werk, nachspüren müssen, ist die Darstellung des

Ölberges von noch größerem Wert, weil sie beträchtlich weniger »ori-

ginell« ist, viel weniger von den später sich steigernden Eigenheiten

des Miniators enthält, sondern mehr an den hergebrachten Komposi-

tionselementen und Typen festhält.

anderen. An figuralen Initialen stammen nur fol. 147 und 157 im ersten Band, fol. 102 und 113 im zweiten und fol. 279 im

dritten von ihm. Der überwiegende Teil aber ist von der Hand eines älteren Meisters ausgeführt, der, an Qualität der Beste

im ersten Viertel des XV. Jahrhunderts in Österreich, mit der gleichzeitigen Tafelmalerei in starkem Zusammenhang

steht (Abb. 21). Der Maler ist für den Ladislaus-Meister unzweifelhaft von großer Bedeutung und, wenn nicht sein

Lehrer, doch sein Vorbild gewesen. Schon die Motive der Ornamentik, das mehrfach gezahnte lappige, plastisch model-

lierte Akanthusblatt, die Spitzblüten mit Reitschenauslauf, die Goldtropfen an den Spaltungsstellen, auch die Rahmen der

Initialen und die Füllung der Buchstaben sind treu übernommen. Und wenn wir etwa die Verkündigung dieses Meisters

auf fol. 327 des zweiten Bandes mit dem oben besprochenen Ölberg vergleichen, so haben wir auch für den Faltenstil,

die Kopfmodellierung und perückenhafte Haartracht das Vorbild, das zugleich koloristisch die Herkunft des Ladislaus-

Miniators erklärt.

Doch auch die Unterschiede wollen wir festhalten. Die Akanthusranken sind bei dem älteren Meister schärfer und

im Verhältnis zum Blatt größer, in der Disposition lockerer und feiner verteilt. Es ist im ganzen die Durchzeichnung aller

Teile eine genauere, auch in den Füllungen der Buchstaben. Das Minutiöse, das zum großen Teil den Reiz der Buch-

malereien überhaupt bestimmt und das der Ladislaus-Miniator in seiner derberen, dilettantischeren Art so wenig besitzt,

hat der andere Antiphonar-Maler in hohem Grade. Die Verkündigung oder die für die Tafelmalerei der Zeit interessante

Dreifaltigkeit sind würdiger, feierlicher, im Kolorit großflächiger, dabei aber doch im Detail weit feiner ausgeführt als

der Ölberg und alle anderen Blätter des jüngeren Meisters, in denen von Anfang ab immer wieder etwas Derbes,

Bewegliches, Kindliches und Kindisches steckt und deren improvisierende Originalität Ersatz bieten muß für den Mangel

oder den Verzicht auf das, was bei keinem anderen Zweig sonst von so ausschlaggebender Bedeutung ist, wie bei der

Buchmalerei: die vollendete Technik. Das gilt unverändert für das Kolorit. Die unbekümmerte Buntheit, die schon

hier die Miniaturen unseres Malers zeigen, sticht wohl ab von den kühlen, kreidigen Farben des älteren Malers.

Besonders in den Ranken hält sich der letztere meist ganz in seinen Grund- und Lieblingsfarben: Lichtblau und Lila

und blasses Grün.

i M. S. 65 —68: In einer Anmerkung im ersten Bande des Stiftsjahrbuchs, p. 251, hat Dr. Cernik dieses Antiphonar mit einer Notiz von

1515—1516 zusammengebracht. Er selbst hat diesen Irrtum, dem sich Winkler, wenn auch in Hinblick auf den Stil Charakter nur sehr zögernd

angeschlossen hatte (a. a. O., VI, S. 197). dadurch aufgeklärt, daß er Reste jenes 1515 hergestellten Antiphonars auffand, so daß sich die Identi-

fizierung der Kodizes 65—68 mit einem in den Rechnungen 1421 —1423 aufscheinenden Antiphonar ergab. Die betreffenden Stellen sind im Anhang

der Arbeit über den Illuminator Veit, Kirchenkunst, Dezember 1932, ausführlich zitiert.

Missale. Klagenfurt, Museum.

stischer Vernunft wie der ikonographischen Tradition hinweggesetzt hat,

eigenbrötlerisch seinen künstlerischen Intentionen folgend; eine Ein-

stellung, deren Möglichkeit in jener Epoche man sich kaum zuzugeben

entschließen kann.

Wir haben bei der Behandlung der datierten Handschriften

unseres Miniators mit Absicht eine zurückgestellt, weil sie uns über

ihren Schöpfer besondere Aufschlüsse zu geben vermag. Es ist dies

ein riesenhaftes, vierbändiges Antiphonar der Klosterneuburger Stifts-

bibliothek, das sich aus den von Dr. Cernik veröffentlichten Rechnungs-

notizen in die Jahre 1421 — 1423 datieren läßt.1 Es handelt sich dem-

nach um die früheste Arbeit unseres Meisters und tatsächlich entspricht

der Stilcharakter derselben dem 1423 geschriebenen Schwabenspiegel,

der an der Spitze unserer Betrachtungen stand. Wir bilden die winzige

Epiphaniedarstellung auf fol. 157 des ersten und den Ölberg von

fol. 102 des zweiten Bandes ab (Abb. 19, 20). Die Ornamentik allein

schon erwiese die Identität unseres Malers, würde nicht auch die

Holzhütte der Anbetungsszene, der Faltenwurf des Madonnen-

gewandes und Typen und Farben von Mutter und Kind mit jenen

frühen Gestalten des Malers übereinstimmen. Auch die Feder-

konturierung, die wir bei den Werken der Zwanzigerjahre kon-

statierten, ist wieder vorhanden.

Für die Herkunft unseres Malers, der wir hier, bei seinem frühe-

sten überlieferten Werk, nachspüren müssen, ist die Darstellung des

Ölberges von noch größerem Wert, weil sie beträchtlich weniger »ori-

ginell« ist, viel weniger von den später sich steigernden Eigenheiten

des Miniators enthält, sondern mehr an den hergebrachten Komposi-

tionselementen und Typen festhält.

anderen. An figuralen Initialen stammen nur fol. 147 und 157 im ersten Band, fol. 102 und 113 im zweiten und fol. 279 im

dritten von ihm. Der überwiegende Teil aber ist von der Hand eines älteren Meisters ausgeführt, der, an Qualität der Beste

im ersten Viertel des XV. Jahrhunderts in Österreich, mit der gleichzeitigen Tafelmalerei in starkem Zusammenhang

steht (Abb. 21). Der Maler ist für den Ladislaus-Meister unzweifelhaft von großer Bedeutung und, wenn nicht sein

Lehrer, doch sein Vorbild gewesen. Schon die Motive der Ornamentik, das mehrfach gezahnte lappige, plastisch model-

lierte Akanthusblatt, die Spitzblüten mit Reitschenauslauf, die Goldtropfen an den Spaltungsstellen, auch die Rahmen der

Initialen und die Füllung der Buchstaben sind treu übernommen. Und wenn wir etwa die Verkündigung dieses Meisters

auf fol. 327 des zweiten Bandes mit dem oben besprochenen Ölberg vergleichen, so haben wir auch für den Faltenstil,

die Kopfmodellierung und perückenhafte Haartracht das Vorbild, das zugleich koloristisch die Herkunft des Ladislaus-

Miniators erklärt.

Doch auch die Unterschiede wollen wir festhalten. Die Akanthusranken sind bei dem älteren Meister schärfer und

im Verhältnis zum Blatt größer, in der Disposition lockerer und feiner verteilt. Es ist im ganzen die Durchzeichnung aller

Teile eine genauere, auch in den Füllungen der Buchstaben. Das Minutiöse, das zum großen Teil den Reiz der Buch-

malereien überhaupt bestimmt und das der Ladislaus-Miniator in seiner derberen, dilettantischeren Art so wenig besitzt,

hat der andere Antiphonar-Maler in hohem Grade. Die Verkündigung oder die für die Tafelmalerei der Zeit interessante

Dreifaltigkeit sind würdiger, feierlicher, im Kolorit großflächiger, dabei aber doch im Detail weit feiner ausgeführt als

der Ölberg und alle anderen Blätter des jüngeren Meisters, in denen von Anfang ab immer wieder etwas Derbes,

Bewegliches, Kindliches und Kindisches steckt und deren improvisierende Originalität Ersatz bieten muß für den Mangel

oder den Verzicht auf das, was bei keinem anderen Zweig sonst von so ausschlaggebender Bedeutung ist, wie bei der

Buchmalerei: die vollendete Technik. Das gilt unverändert für das Kolorit. Die unbekümmerte Buntheit, die schon

hier die Miniaturen unseres Malers zeigen, sticht wohl ab von den kühlen, kreidigen Farben des älteren Malers.

Besonders in den Ranken hält sich der letztere meist ganz in seinen Grund- und Lieblingsfarben: Lichtblau und Lila

und blasses Grün.

i M. S. 65 —68: In einer Anmerkung im ersten Bande des Stiftsjahrbuchs, p. 251, hat Dr. Cernik dieses Antiphonar mit einer Notiz von

1515—1516 zusammengebracht. Er selbst hat diesen Irrtum, dem sich Winkler, wenn auch in Hinblick auf den Stil Charakter nur sehr zögernd

angeschlossen hatte (a. a. O., VI, S. 197). dadurch aufgeklärt, daß er Reste jenes 1515 hergestellten Antiphonars auffand, so daß sich die Identi-

fizierung der Kodizes 65—68 mit einem in den Rechnungen 1421 —1423 aufscheinenden Antiphonar ergab. Die betreffenden Stellen sind im Anhang

der Arbeit über den Illuminator Veit, Kirchenkunst, Dezember 1932, ausführlich zitiert.