im

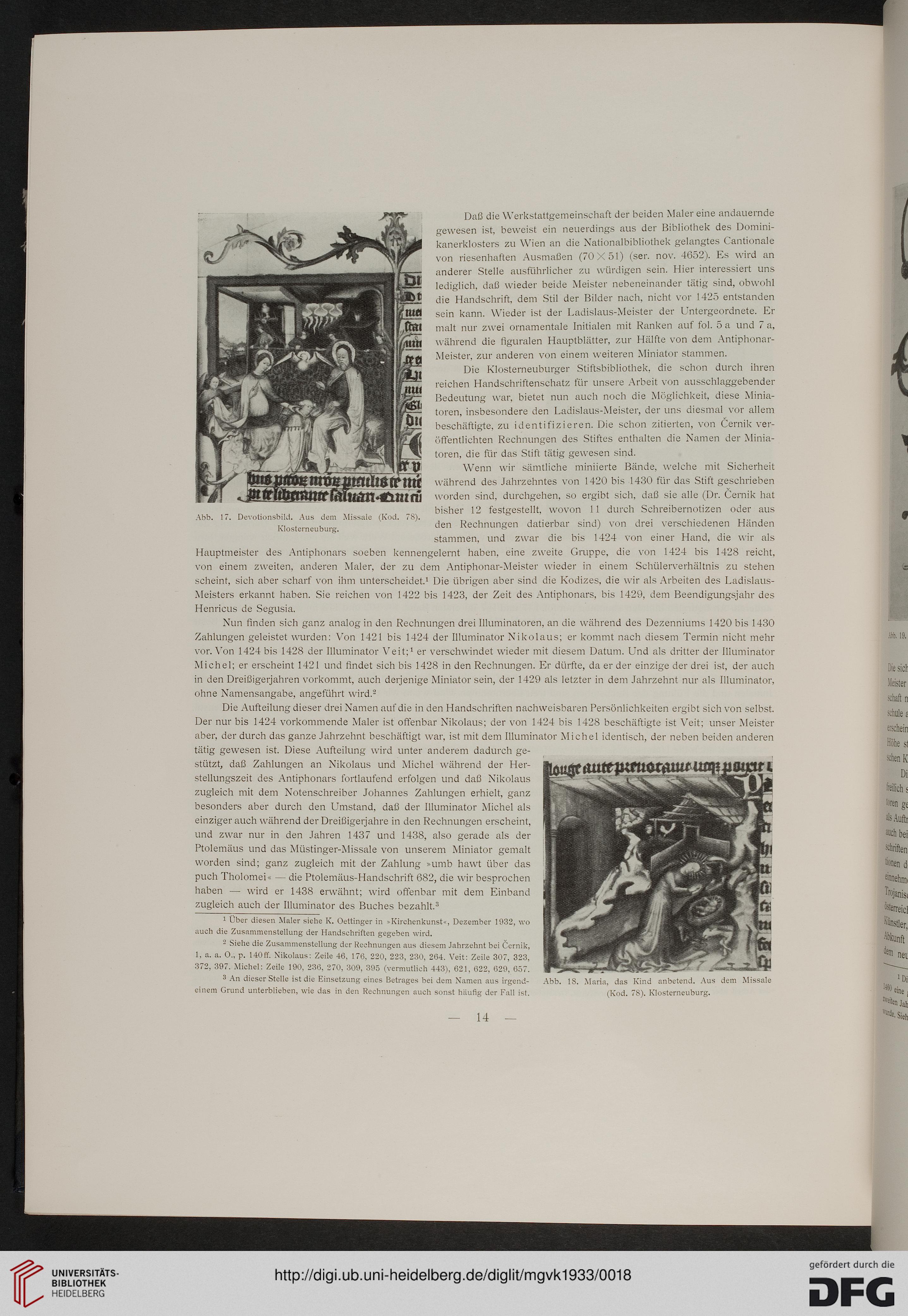

Abb. 17. Devotionsbild. Aus dem Missale (Kod

Klosterneuburg.

78).

Daß die Werkstattgemeinschaft der beiden Maler eine andauernde

gewesen ist, beweist ein neuerdings aus der Bibliothek des Domini-

f i/>.- 'WHJ 'S^J^T2^* & kanerklosters zu Wien an die Nationalbibliothek gelangtes Cantionale

xk». ^^WWf von riesenhaften Ausmaßen (70X51) (ser. nov. 4652). Es wird an

anderer Stelle ausführlicher zu würdigen sein. Hier interessiert uns

lediglich, daß wieder beide Meister nebeneinander tätig sind, obwohl

die Handschrift, dem Stil der Bilder nach, nicht vor 1425 entstanden

sein kann. Wieder ist der Ladislaus-Meister der Untergeordnete. Er

malt nur zwei ornamentale Initialen mit Ranken auf fol. 5 a und 7 a,

während die figuralen Hauptblätter, zur Hälfte von dem Antiphonar-

Meister, zur anderen von einem weiteren Miniator stammen.

Die Klosterneuburger Stiftsbibliothek, die schon durch ihren

reichen Handschriftenschatz für unsere Arbeit von ausschlaggebender

Bedeutung war, bietet nun auch noch die Möglichkeit, diese Minia-

toren, insbesondere den Ladislaus-Meister, der uns diesmal vor allem

beschäftigte, zu identifizieren. Die schon zitierten, von Cernik ver-

öffentlichten Rechnungen des Stiftes enthalten die Namen der Minia-

toren, die für das Stift tätig gewesen sind.

Wenn wir sämtliche miniierte Bände, welche mit Sicherheit

während des Jahrzehntes von 1420 bis 1430 für das Stift geschrieben

worden sind, durchgehen, so ergibt sich, daß sie alle (Dr. Cernik hat

bisher 12 festgestellt, wovon 11 durch Schreibernotizen oder aus

den Rechnungen datierbar sind) von drei verschiedenen Händen

stammen, und zwar die bis 1424 von einer Hand, die wir als

Hauptmeister des Antiphonars soeben kennengelernt haben, eine zweite Gruppe, die von 1424 bis 1428 reicht,

von einem zweiten, anderen Maler, der zu dem Antiphonar-Meister wieder in einem Schülerverhältnis zu stehen

scheint, sich aber scharf von ihm unterscheidet.1 Die übrigen aber sind die Kodizes, die wir als Arbeiten des Ladislaus-

Meisters erkannt haben. Sie reichen von 1422 bis 1423, der Zeit des Antiphonars, bis 1429, dem Beendigungsjahr des

Henricus de Segusia.

Nun finden sich ganz analog in den Rechnungen drei Illuminatoren, an die während des Dezenniums 1420 bis 1430

Zahlungen geleistet wurden: Von 1421 bis 1424 der Illuminator Nikolaus; er kommt nach diesem Termin nicht mehr

vor. Von 1424 bis 1428 der Illuminator Veit;1 er verschwindet wieder mit diesem Datum. Und als dritter der Illuminator

Michel; er erscheint 1421 und findet sich bis 1428 in den Rechnungen. Er dürfte, da er der einzige der drei ist, der auch

in den Dreißigerjahren vorkommt, auch derjenige Miniator sein, der 1429 als letzter in dem Jahrzehnt nur als Illuminator,

ohne Namensangabe, angeführt wird.'2

Die Aufteilung dieser drei Namen auf die in den Handschriften nachweisbaren Persönlichkeiten ergibt sich von selbst.

Der nur bis 1424 vorkommende Maler ist offenbar Nikolaus; der von 1424 bis 1428 beschäftigte ist Veit; unser Meister

aber, der durch das ganze Jahrzehnt beschäftigt war, ist mit dem Illuminator Michel identisch, der neben beiden anderen

tätig gewesen ist. Diese Aufteilung wird unter anderem dadurch ge-

stützt, daß Zahlungen an Nikolaus und Michel während der Her-

stellungszeit des Antiphonars fortlaufend erfolgen und daß Nikolaus

zugleich mit dem Notenschreiber Johannes Zahlungen erhielt, ganz

besonders aber durch den Umstand, daß der Illuminator Michel als

einziger auch während der Dreißigerjahre in den Rechnungen erscheint,

und zwar nur in den Jahren 1437 und 1438, also gerade als der

Ptolemäus und das Müstinger-Missale von unserem Miniator gemalt

worden sind; ganz zugleich mit der Zahlung »umb hawt über das

puch Tholomei« — die Ptolemäus-Handschrift 682, die wir besprochen

haben — wird er 1438 erwähnt; wird offenbar mit dem Einband

zugleich auch der Illuminator des Buches bezahlt.3

1 Ober diesen Maler siehe K. Oettinger in »Kirchenkunst«, Dezember 1932, wo

auch die Zusammenstellung der Handschriften gegeben wird.

- Siehe die Zusammenstellung der Rechnungen aus diesem Jahrzehnt bei Cernik,

1, a. a. 0.. p. 140ff. Nikolaus: Zeile 46, 176, 220, 223, 230, 264. Veit: Zeile 307, 323,

372, 397. Michel: Zeile 190, 236, 270, 309, 395 (vermutlich 443), 621, 622, 629, 657.

3 An dieser Stelle ist die Einsetzung eines Betrages bei dem Namen aus irgend- Abb. 18. Maria, das Kind anbetend. Aus dem Missale

einem Grund unterblieben, wie das in den Rechnungen auch sonst häufig der Fall ist. (Kod. 78). Klosterneuburg.

— 14

Abb. 17. Devotionsbild. Aus dem Missale (Kod

Klosterneuburg.

78).

Daß die Werkstattgemeinschaft der beiden Maler eine andauernde

gewesen ist, beweist ein neuerdings aus der Bibliothek des Domini-

f i/>.- 'WHJ 'S^J^T2^* & kanerklosters zu Wien an die Nationalbibliothek gelangtes Cantionale

xk». ^^WWf von riesenhaften Ausmaßen (70X51) (ser. nov. 4652). Es wird an

anderer Stelle ausführlicher zu würdigen sein. Hier interessiert uns

lediglich, daß wieder beide Meister nebeneinander tätig sind, obwohl

die Handschrift, dem Stil der Bilder nach, nicht vor 1425 entstanden

sein kann. Wieder ist der Ladislaus-Meister der Untergeordnete. Er

malt nur zwei ornamentale Initialen mit Ranken auf fol. 5 a und 7 a,

während die figuralen Hauptblätter, zur Hälfte von dem Antiphonar-

Meister, zur anderen von einem weiteren Miniator stammen.

Die Klosterneuburger Stiftsbibliothek, die schon durch ihren

reichen Handschriftenschatz für unsere Arbeit von ausschlaggebender

Bedeutung war, bietet nun auch noch die Möglichkeit, diese Minia-

toren, insbesondere den Ladislaus-Meister, der uns diesmal vor allem

beschäftigte, zu identifizieren. Die schon zitierten, von Cernik ver-

öffentlichten Rechnungen des Stiftes enthalten die Namen der Minia-

toren, die für das Stift tätig gewesen sind.

Wenn wir sämtliche miniierte Bände, welche mit Sicherheit

während des Jahrzehntes von 1420 bis 1430 für das Stift geschrieben

worden sind, durchgehen, so ergibt sich, daß sie alle (Dr. Cernik hat

bisher 12 festgestellt, wovon 11 durch Schreibernotizen oder aus

den Rechnungen datierbar sind) von drei verschiedenen Händen

stammen, und zwar die bis 1424 von einer Hand, die wir als

Hauptmeister des Antiphonars soeben kennengelernt haben, eine zweite Gruppe, die von 1424 bis 1428 reicht,

von einem zweiten, anderen Maler, der zu dem Antiphonar-Meister wieder in einem Schülerverhältnis zu stehen

scheint, sich aber scharf von ihm unterscheidet.1 Die übrigen aber sind die Kodizes, die wir als Arbeiten des Ladislaus-

Meisters erkannt haben. Sie reichen von 1422 bis 1423, der Zeit des Antiphonars, bis 1429, dem Beendigungsjahr des

Henricus de Segusia.

Nun finden sich ganz analog in den Rechnungen drei Illuminatoren, an die während des Dezenniums 1420 bis 1430

Zahlungen geleistet wurden: Von 1421 bis 1424 der Illuminator Nikolaus; er kommt nach diesem Termin nicht mehr

vor. Von 1424 bis 1428 der Illuminator Veit;1 er verschwindet wieder mit diesem Datum. Und als dritter der Illuminator

Michel; er erscheint 1421 und findet sich bis 1428 in den Rechnungen. Er dürfte, da er der einzige der drei ist, der auch

in den Dreißigerjahren vorkommt, auch derjenige Miniator sein, der 1429 als letzter in dem Jahrzehnt nur als Illuminator,

ohne Namensangabe, angeführt wird.'2

Die Aufteilung dieser drei Namen auf die in den Handschriften nachweisbaren Persönlichkeiten ergibt sich von selbst.

Der nur bis 1424 vorkommende Maler ist offenbar Nikolaus; der von 1424 bis 1428 beschäftigte ist Veit; unser Meister

aber, der durch das ganze Jahrzehnt beschäftigt war, ist mit dem Illuminator Michel identisch, der neben beiden anderen

tätig gewesen ist. Diese Aufteilung wird unter anderem dadurch ge-

stützt, daß Zahlungen an Nikolaus und Michel während der Her-

stellungszeit des Antiphonars fortlaufend erfolgen und daß Nikolaus

zugleich mit dem Notenschreiber Johannes Zahlungen erhielt, ganz

besonders aber durch den Umstand, daß der Illuminator Michel als

einziger auch während der Dreißigerjahre in den Rechnungen erscheint,

und zwar nur in den Jahren 1437 und 1438, also gerade als der

Ptolemäus und das Müstinger-Missale von unserem Miniator gemalt

worden sind; ganz zugleich mit der Zahlung »umb hawt über das

puch Tholomei« — die Ptolemäus-Handschrift 682, die wir besprochen

haben — wird er 1438 erwähnt; wird offenbar mit dem Einband

zugleich auch der Illuminator des Buches bezahlt.3

1 Ober diesen Maler siehe K. Oettinger in »Kirchenkunst«, Dezember 1932, wo

auch die Zusammenstellung der Handschriften gegeben wird.

- Siehe die Zusammenstellung der Rechnungen aus diesem Jahrzehnt bei Cernik,

1, a. a. 0.. p. 140ff. Nikolaus: Zeile 46, 176, 220, 223, 230, 264. Veit: Zeile 307, 323,

372, 397. Michel: Zeile 190, 236, 270, 309, 395 (vermutlich 443), 621, 622, 629, 657.

3 An dieser Stelle ist die Einsetzung eines Betrages bei dem Namen aus irgend- Abb. 18. Maria, das Kind anbetend. Aus dem Missale

einem Grund unterblieben, wie das in den Rechnungen auch sonst häufig der Fall ist. (Kod. 78). Klosterneuburg.

— 14