ausgebildeten profanen Stil

verpflichtet.

Die Entstehung dieser

österreichischen Miniatoren-

schule zu untersuchen, muß

einer ausgreifenderen Arbeit

vorbehalten werden. Der Illu-

minator Nikolaus, der die

Verbindung von dem Ratio-

nale Durand! der Wiener

Nationalbibliothek zu den

Meistern Friedrichs III. her-

stellt, wird in ihr eine be-

sondere Würdigung finden.

Auch das Verhältnis

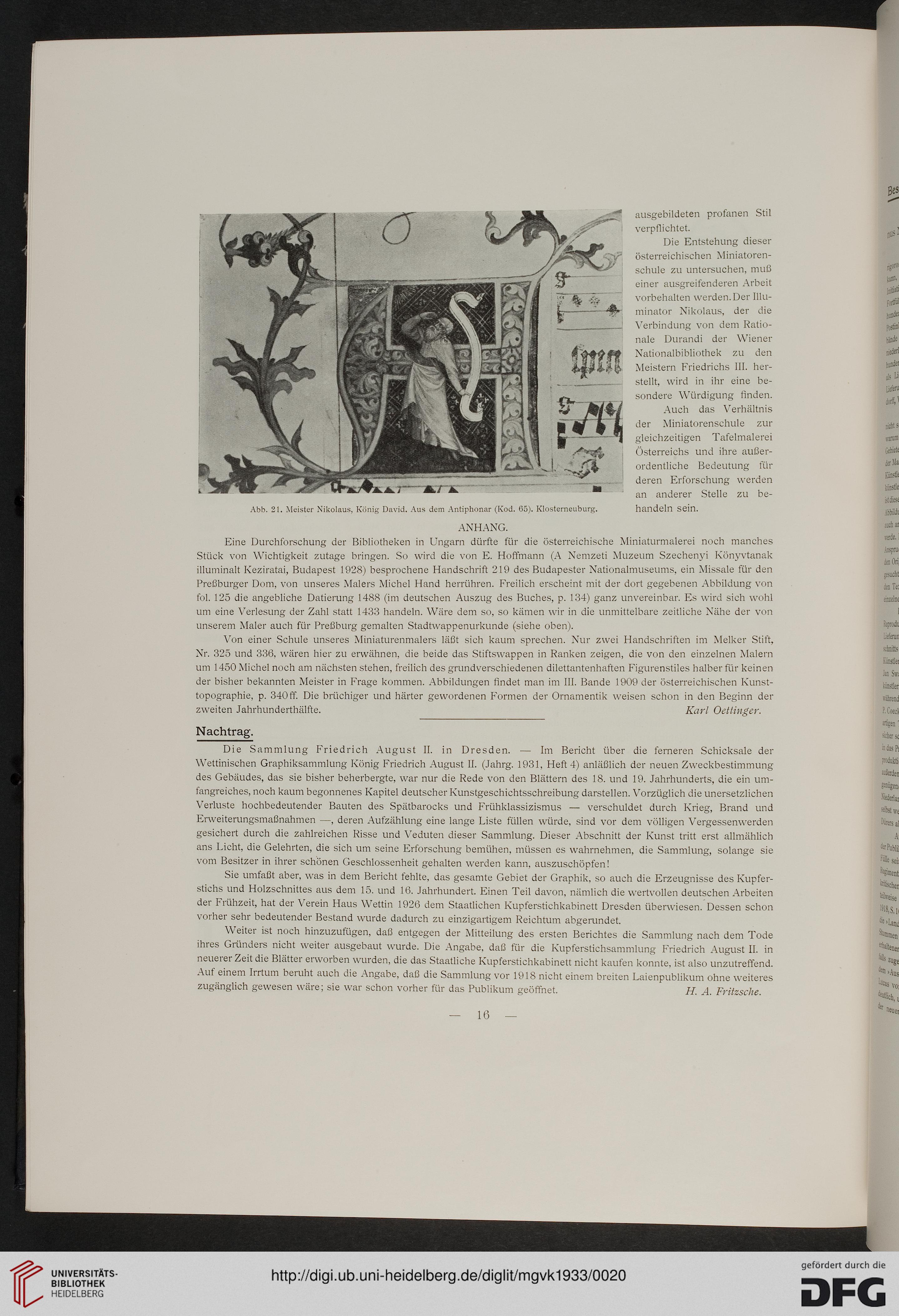

Abb. 21. Meister Nikolaus, König David. Aus dem Antiphonar (Kod. 65). Klosterneuburg.

der Miniatorenschule zur

gleichzeitigen Tafelmalerei

Österreichs und ihre außer-

ordentliche Bedeutung für

deren Erforschung werden

an anderer Stelle zu be-

handeln sein.

ANHANG.

Eine Durchforschung der Bibliotheken in Ungarn dürfte für die österreichische Miniaturmalerei noch manches

Stück von Wichtigkeit zutage bringen. So wird die von E. Hoffmann (A Nemzeti Muzeum Szechenyi Könyvtanak

illuminalt Keziratai, Budapest 1928) besprochene Handschrift 219 des Budapester Nationalmuseums, ein Missale für den

Preßburger Dom, von unseres Malers Michel Hand herrühren. Freilich erscheint mit der dort gegebenen Abbildung von

fol. 125 die angebliche Datierung 1488 (im deutschen Auszug des Buches, p. 134) ganz unvereinbar. Es wird sich wohl

um eine Verlesung der Zahl statt 1433 handeln. Wäre dem so, so kämen wir in die unmittelbare zeitliche Nähe der von

unserem Maler auch für Preßburg gemalten Stadtwappenurkunde (siehe oben).

Von einer Schule unseres Miniaturenmalers läßt sich kaum sprechen. Nur zwei Handschriften im Melker Stift,

Nr. 325 und 336, wären hier zu erwähnen, die beide das Stiftswappen in Ranken zeigen, die von den einzelnen Malern

um 1450 Michel noch am nächsten stehen, freilich des grundverschiedenen dilettantenhaften Figurenstiles halber für keinen

der bisher bekannten Meister in Frage kommen. Abbildungen findet man im III. Bande 1909 der österreichischen Kunst-

topographie, p. 340 ff. Die brüchiger und härter gewordenen Formen der Ornamentik weisen schon in den Beginn der

zweiten Jahrhunderthälfte. Karl Oetlinger.

Die Sammlung Friedrich August II. in Dresden. — Im Bericht über die ferneren Schicksale der

Wettinischen Graphiksammlung König Friedrich August II. (Jahrg. 1931, Heft 4) anläßlich der neuen Zweckbestimmung

des Gebäudes, das sie bisher beherbergte, war nur die Rede von den Blättern des 18. und 19. Jahrhunderts, die ein um-

fangreiches, noch kaum begonnenes Kapitel deutscher Kunstgeschichtsschreibung darstellen. Vorzüglich die unersetzlichen

Verluste hochbedeutender Bauten des Spätbarocks und Frühklassizismus — verschuldet durch Krieg, Brand und

Erweiterungsmaßnahmen —, deren Aufzählung eine lange Liste füllen würde, sind vor dem völligen Vergessenwerden

gesichert durch die zahlreichen Risse und Veduten dieser Sammlung. Dieser Abschnitt der Kunst tritt erst allmählich

ans Licht, die Gelehrten, die sich um seine Erforschung bemühen, müssen es wahrnehmen, die Sammlung, solange sie

vom Besitzer in ihrer schönen Geschlossenheit gehalten werden kann, auszuschöpfen!

Sie umfaßt aber, was in dem Bericht fehlte, das gesamte Gebiet der Graphik, so auch die Erzeugnisse des Kupfer-

stichs und Holzschnittes aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Einen Teil davon, nämlich die wertvollen deutschen Arbeiten

der Frühzeit, hat der Verein Haus Wettin 1926 dem Staatlichen Kupferstichkabinett Dresden überwiesen. Dessen schon

vorher sehr bedeutender Bestand wurde dadurch zu einzigartigem Reichtum abgerundet.

Weiter ist noch hinzuzufügen, daß entgegen der Mitteilung des ersten Berichtes die Sammlung nach dem Tode

ihres Gründers nicht weiter ausgebaut wurde. Die Angabe, daß für die Kupferstichsammlung Friedrich August II. in

neuerer Zeit die Blätter erworben wurden, die das Staatliche Kupferstichkabinett nicht kaufen konnte, ist also unzutreffend.

Auf einem Irrtum beruht auch die Angabe, daß die Sammlung vor 1918 nicht einem breiten Laienpublikum ohne weiteres

zugänglich gewesen wäre; sie war schon vorher für das Publikum geöffnet. H. A. Fritzsche.

Nachtrag.

16 —

verpflichtet.

Die Entstehung dieser

österreichischen Miniatoren-

schule zu untersuchen, muß

einer ausgreifenderen Arbeit

vorbehalten werden. Der Illu-

minator Nikolaus, der die

Verbindung von dem Ratio-

nale Durand! der Wiener

Nationalbibliothek zu den

Meistern Friedrichs III. her-

stellt, wird in ihr eine be-

sondere Würdigung finden.

Auch das Verhältnis

Abb. 21. Meister Nikolaus, König David. Aus dem Antiphonar (Kod. 65). Klosterneuburg.

der Miniatorenschule zur

gleichzeitigen Tafelmalerei

Österreichs und ihre außer-

ordentliche Bedeutung für

deren Erforschung werden

an anderer Stelle zu be-

handeln sein.

ANHANG.

Eine Durchforschung der Bibliotheken in Ungarn dürfte für die österreichische Miniaturmalerei noch manches

Stück von Wichtigkeit zutage bringen. So wird die von E. Hoffmann (A Nemzeti Muzeum Szechenyi Könyvtanak

illuminalt Keziratai, Budapest 1928) besprochene Handschrift 219 des Budapester Nationalmuseums, ein Missale für den

Preßburger Dom, von unseres Malers Michel Hand herrühren. Freilich erscheint mit der dort gegebenen Abbildung von

fol. 125 die angebliche Datierung 1488 (im deutschen Auszug des Buches, p. 134) ganz unvereinbar. Es wird sich wohl

um eine Verlesung der Zahl statt 1433 handeln. Wäre dem so, so kämen wir in die unmittelbare zeitliche Nähe der von

unserem Maler auch für Preßburg gemalten Stadtwappenurkunde (siehe oben).

Von einer Schule unseres Miniaturenmalers läßt sich kaum sprechen. Nur zwei Handschriften im Melker Stift,

Nr. 325 und 336, wären hier zu erwähnen, die beide das Stiftswappen in Ranken zeigen, die von den einzelnen Malern

um 1450 Michel noch am nächsten stehen, freilich des grundverschiedenen dilettantenhaften Figurenstiles halber für keinen

der bisher bekannten Meister in Frage kommen. Abbildungen findet man im III. Bande 1909 der österreichischen Kunst-

topographie, p. 340 ff. Die brüchiger und härter gewordenen Formen der Ornamentik weisen schon in den Beginn der

zweiten Jahrhunderthälfte. Karl Oetlinger.

Die Sammlung Friedrich August II. in Dresden. — Im Bericht über die ferneren Schicksale der

Wettinischen Graphiksammlung König Friedrich August II. (Jahrg. 1931, Heft 4) anläßlich der neuen Zweckbestimmung

des Gebäudes, das sie bisher beherbergte, war nur die Rede von den Blättern des 18. und 19. Jahrhunderts, die ein um-

fangreiches, noch kaum begonnenes Kapitel deutscher Kunstgeschichtsschreibung darstellen. Vorzüglich die unersetzlichen

Verluste hochbedeutender Bauten des Spätbarocks und Frühklassizismus — verschuldet durch Krieg, Brand und

Erweiterungsmaßnahmen —, deren Aufzählung eine lange Liste füllen würde, sind vor dem völligen Vergessenwerden

gesichert durch die zahlreichen Risse und Veduten dieser Sammlung. Dieser Abschnitt der Kunst tritt erst allmählich

ans Licht, die Gelehrten, die sich um seine Erforschung bemühen, müssen es wahrnehmen, die Sammlung, solange sie

vom Besitzer in ihrer schönen Geschlossenheit gehalten werden kann, auszuschöpfen!

Sie umfaßt aber, was in dem Bericht fehlte, das gesamte Gebiet der Graphik, so auch die Erzeugnisse des Kupfer-

stichs und Holzschnittes aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Einen Teil davon, nämlich die wertvollen deutschen Arbeiten

der Frühzeit, hat der Verein Haus Wettin 1926 dem Staatlichen Kupferstichkabinett Dresden überwiesen. Dessen schon

vorher sehr bedeutender Bestand wurde dadurch zu einzigartigem Reichtum abgerundet.

Weiter ist noch hinzuzufügen, daß entgegen der Mitteilung des ersten Berichtes die Sammlung nach dem Tode

ihres Gründers nicht weiter ausgebaut wurde. Die Angabe, daß für die Kupferstichsammlung Friedrich August II. in

neuerer Zeit die Blätter erworben wurden, die das Staatliche Kupferstichkabinett nicht kaufen konnte, ist also unzutreffend.

Auf einem Irrtum beruht auch die Angabe, daß die Sammlung vor 1918 nicht einem breiten Laienpublikum ohne weiteres

zugänglich gewesen wäre; sie war schon vorher für das Publikum geöffnet. H. A. Fritzsche.

Nachtrag.

16 —