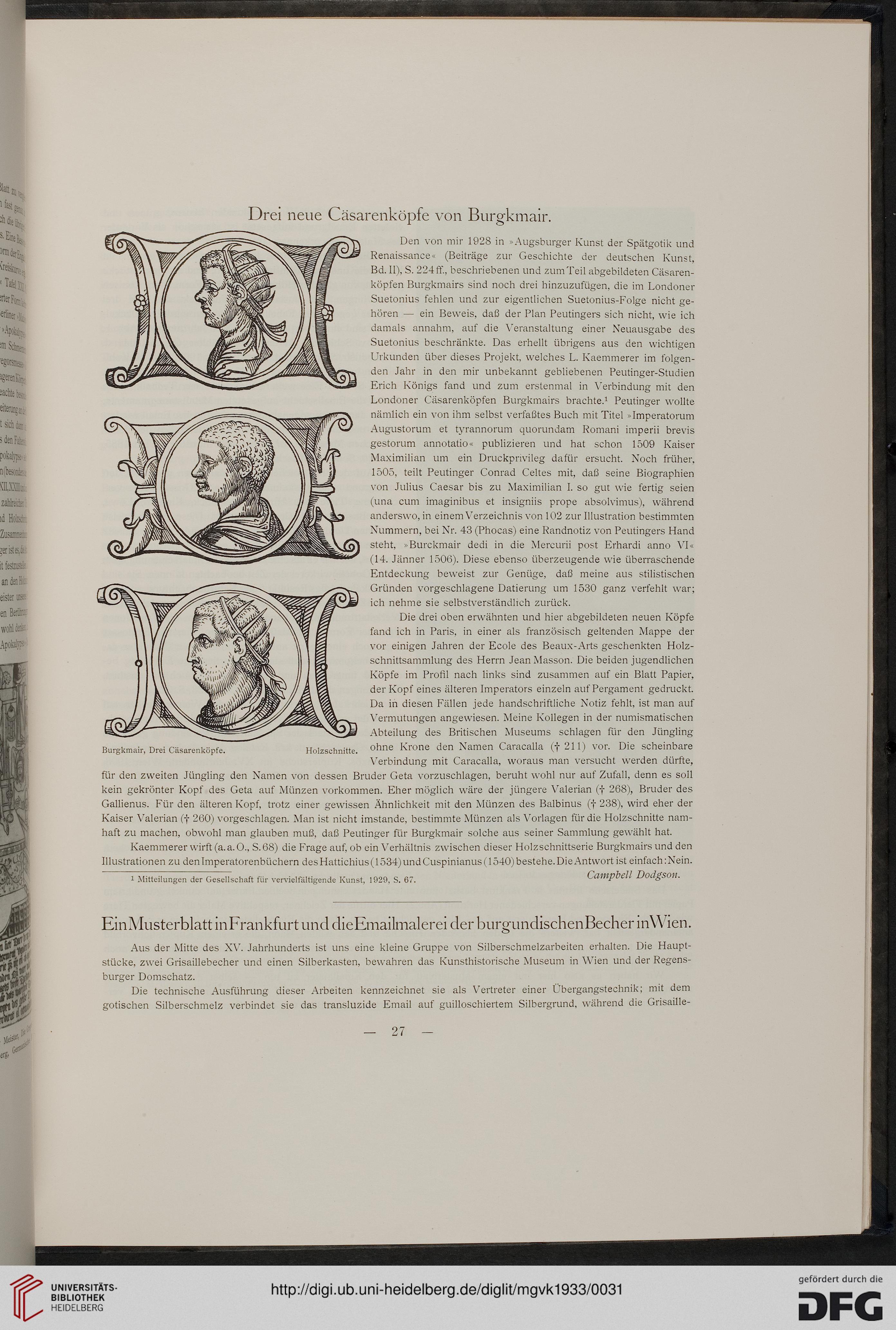

Drei neue Cäsarenköpfe von Burgkmair.

Den von mir 1928 in »Augsburger Kunst der Spätgotik und

Renaissance« (Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst,

Bd. II), S. 224 ff., beschriebenen und zum Teil abgebildeten Cäsaren-

köpfen Burgkmairs sind noch drei hinzuzufügen, die im Londoner

Suetonius fehlen und zur eigentlichen Suetonius-Folge nicht ge-

hören — ein Beweis, daß der Plan Peutingers sich nicht, wie ich

damals annahm, auf die Veranstaltung einer Neuausgabe des

Suetonius beschränkte. Das erhellt übrigens aus den wichtigen

Urkunden über dieses Projekt, welches L. Kaemmerer im folgen-

den Jahr in den mir unbekannt gebliebenen Peutinger-Studien

Erich Königs fand und zum erstenmal in Verbindung mit den

Londoner Cäsarenköpfen Burgkmairs brachte.1 Peutinger wollte

nämlich ein von ihm selbst verfaßtes Buch mit Titel »Imperatorum

Augustorum et tyrannorum quorundam Romani imperii brevis

gestorum annotatio« publizieren und hat schon 1509 Kaiser

Maximilian um ein Druckprivileg dafür ersucht. Noch früher,

1505, teilt Peutinger Conrad Celtes mit, daß seine Biographien

von Julius Caesar bis zu Maximilian I. so gut wie fertig seien

(una cum imaginibus et insigniis prope absolvimus), während

anderswo, in einem Verzeichnis von 102 zur Illustration bestimmten

Nummern, bei Nr. 43 (Phocas) eine Randnotiz von Peutingers Hand

steht, »Burckmair dedi in die Mercurii post Erhardi anno VI«

(14. Jänner 1506). Diese ebenso überzeugende wie überraschende

Entdeckung beweist zur Genüge, daß meine aus stilistischen

Gründen vorgeschlagene Datierung um 1530 ganz verfehlt war;

ich nehme sie selbstverständlich zurück.

Die drei oben erwähnten und hier abgebildeten neuen Köpfe

fand ich in Paris, in einer als französisch geltenden Mappe der

vor einigen Jahren der Ecole des Beaux-Arts geschenkten Holz-

schnittsammlung des Herrn JeanMasson. Die beiden jugendlichen

Köpfe im Profil nach links sind zusammen auf ein Blatt Papier,

der Kopf eines älteren Imperators einzeln auf Pergament gedruckt.

Da in diesen Fällen jede handschriftliche Notiz fehlt, ist man auf

Vermutungen angewiesen. Meine Kollegen in der numismatischen

Abteilung des Britischen Museums schlagen für den Jüngling

Burgkmair, Drei Cäsarenköpfe.~~ Holzschnitte. ohne Krone den Kamen Caracalla (f 211) vor. Die scheinbare

Verbindung mit Caracalla, woraus man versucht werden dürfte,

für den zweiten Jüngling den Namen von dessen Bruder Geta vorzuschlagen, beruht wohl nur auf Zufall, denn es soll

kein gekrönter Kopf des Geta auf Münzen vorkommen. Eher möglich wäre der jüngere Valerian (f 268), Bruder des

Gallienus. Für den älteren Kopf, trotz einer gewissen Ähnlichkeit mit den Münzen des Balbinus (f 238), wird eher der

Kaiser Valerian (f 260) vorgeschlagen. Man ist nicht imstande, bestimmte Münzen als Vorlagen für die Holzschnitte nam-

haft zu machen, obwohl man glauben muß, daß Peutinger für Burgkmair solche aus seiner Sammlung gewählt hat.

Kaemmerer wirft (a. a. O., S. 68) die Frage auf, ob ein Verhältnis zwischen dieser Holzschnittserie Burgkmairs und den

Illustrationen zu den Imperatorenbüchern des Hattichius( 1534) und Cuspinianus( 1540) bestehe. Die Antwort ist einfach: Nein.

1 Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, 1929, S. 67. Campbell DodgSOtl.

Ein Musterblatt inFrankfurt und dieEmailmalerei der burgundischenBecher inWien.

Aus der Mitte des XV. Jahrhunderts ist uns eine kleine Gruppe von Silberschmelzarbeiten erhalten. Die Haupt-

stücke, zwei Grisaillebecher und einen Silberkasten, bewahren das Kunsthistorische Museum in Wien und der Regens-

burger Domschatz.

Die technische Ausführung dieser Arbeiten kennzeichnet sie als Vertreter einer Übergangstechnik; mit dem

gotischen Silberschmelz verbindet sie das transluzide Email auf guilloschiertem Silbergrund, während die Grisaille-

— 27 -

Den von mir 1928 in »Augsburger Kunst der Spätgotik und

Renaissance« (Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst,

Bd. II), S. 224 ff., beschriebenen und zum Teil abgebildeten Cäsaren-

köpfen Burgkmairs sind noch drei hinzuzufügen, die im Londoner

Suetonius fehlen und zur eigentlichen Suetonius-Folge nicht ge-

hören — ein Beweis, daß der Plan Peutingers sich nicht, wie ich

damals annahm, auf die Veranstaltung einer Neuausgabe des

Suetonius beschränkte. Das erhellt übrigens aus den wichtigen

Urkunden über dieses Projekt, welches L. Kaemmerer im folgen-

den Jahr in den mir unbekannt gebliebenen Peutinger-Studien

Erich Königs fand und zum erstenmal in Verbindung mit den

Londoner Cäsarenköpfen Burgkmairs brachte.1 Peutinger wollte

nämlich ein von ihm selbst verfaßtes Buch mit Titel »Imperatorum

Augustorum et tyrannorum quorundam Romani imperii brevis

gestorum annotatio« publizieren und hat schon 1509 Kaiser

Maximilian um ein Druckprivileg dafür ersucht. Noch früher,

1505, teilt Peutinger Conrad Celtes mit, daß seine Biographien

von Julius Caesar bis zu Maximilian I. so gut wie fertig seien

(una cum imaginibus et insigniis prope absolvimus), während

anderswo, in einem Verzeichnis von 102 zur Illustration bestimmten

Nummern, bei Nr. 43 (Phocas) eine Randnotiz von Peutingers Hand

steht, »Burckmair dedi in die Mercurii post Erhardi anno VI«

(14. Jänner 1506). Diese ebenso überzeugende wie überraschende

Entdeckung beweist zur Genüge, daß meine aus stilistischen

Gründen vorgeschlagene Datierung um 1530 ganz verfehlt war;

ich nehme sie selbstverständlich zurück.

Die drei oben erwähnten und hier abgebildeten neuen Köpfe

fand ich in Paris, in einer als französisch geltenden Mappe der

vor einigen Jahren der Ecole des Beaux-Arts geschenkten Holz-

schnittsammlung des Herrn JeanMasson. Die beiden jugendlichen

Köpfe im Profil nach links sind zusammen auf ein Blatt Papier,

der Kopf eines älteren Imperators einzeln auf Pergament gedruckt.

Da in diesen Fällen jede handschriftliche Notiz fehlt, ist man auf

Vermutungen angewiesen. Meine Kollegen in der numismatischen

Abteilung des Britischen Museums schlagen für den Jüngling

Burgkmair, Drei Cäsarenköpfe.~~ Holzschnitte. ohne Krone den Kamen Caracalla (f 211) vor. Die scheinbare

Verbindung mit Caracalla, woraus man versucht werden dürfte,

für den zweiten Jüngling den Namen von dessen Bruder Geta vorzuschlagen, beruht wohl nur auf Zufall, denn es soll

kein gekrönter Kopf des Geta auf Münzen vorkommen. Eher möglich wäre der jüngere Valerian (f 268), Bruder des

Gallienus. Für den älteren Kopf, trotz einer gewissen Ähnlichkeit mit den Münzen des Balbinus (f 238), wird eher der

Kaiser Valerian (f 260) vorgeschlagen. Man ist nicht imstande, bestimmte Münzen als Vorlagen für die Holzschnitte nam-

haft zu machen, obwohl man glauben muß, daß Peutinger für Burgkmair solche aus seiner Sammlung gewählt hat.

Kaemmerer wirft (a. a. O., S. 68) die Frage auf, ob ein Verhältnis zwischen dieser Holzschnittserie Burgkmairs und den

Illustrationen zu den Imperatorenbüchern des Hattichius( 1534) und Cuspinianus( 1540) bestehe. Die Antwort ist einfach: Nein.

1 Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, 1929, S. 67. Campbell DodgSOtl.

Ein Musterblatt inFrankfurt und dieEmailmalerei der burgundischenBecher inWien.

Aus der Mitte des XV. Jahrhunderts ist uns eine kleine Gruppe von Silberschmelzarbeiten erhalten. Die Haupt-

stücke, zwei Grisaillebecher und einen Silberkasten, bewahren das Kunsthistorische Museum in Wien und der Regens-

burger Domschatz.

Die technische Ausführung dieser Arbeiten kennzeichnet sie als Vertreter einer Übergangstechnik; mit dem

gotischen Silberschmelz verbindet sie das transluzide Email auf guilloschiertem Silbergrund, während die Grisaille-

— 27 -