daß das gezeichnete Vorbild im Werkstattbetrieb auch noch

neben dem Kupferstich eine wichtige Rolle gespielt hat-

Kohlhaussen stellt die von Lehrs angenommene Verbindung

der Grisailletiere mit den Kupferstichtieren als mittelbar hin und

nimmt als gemeinsame Quelle die Bestiarien an. Diese mittelbare

Beziehung wäre durch das eben besprochene Musterblatt aufgeklärt.1

Kohlhaussen hat sämtliche noch erhaltenen Produkte der

gotischen Silberschmelztechnik miteinander in Verbindung zu

bringen gesucht, wobei er als Hauptstück der Schmelzmaler-

werkstatt den sogenannten Affenbecher (ehemals in der Sammig.

Thewalt) hinstellt, der im formalen Aufbau den Wiener Bechern

gleichkommt und dessen Dekor in Weiß, Grau und Gold auf

opakem schwarzen Emailgrund ausgeführt ist. In den schön

geschwungenen Ranken, die die Außenseite des Bechers bedecken,

tummeln sich Affen umher, die das Gepäck eines schlafenden

Krämers geplündert haben und mit den geraubten Gebrauchs-

gegenständen Unfug treiben. (Abb. bei Kohlhaussen a. a. O.)

Die Divergenz in der zeichnerischen und kompositionellen

Durchformung, vor allem der Tierdarstellungen, der Wiener

Becher und des Affenbechers, veranlaßte Kohlhaussen, den Primat

der Erfindung dem Meister der Spielkarten abzusprechen, da die

Fähigkeiten der Werkstatt am besten in zusammenhängenden

Szenen wie der Affenplünderung zur Geltung kämen. Diese Fest-

stellung machte Kohlhaussen, um den Werkstattzusammenhang

zwischen den Bechern aufrechtzuerhalten, und stellte sich damit

in Gegensatz zu den Feststellungen O. v. Falkes (Illustrierte

Geschichte d. Kunstgew. hrsg. v. Lehnert, Bd. I, S. 386), der als

erster die gotischen Silberschmelzarbeiten behandelte. B'alke hält

wohl den Affenbecher für niederländischer Herkunft, die Becher des Kunsthistorischen Museums spricht er jedoch wegen

ihrer geringeren künstlerischen Qualität einer Wiener Werkstatt zu, die sich die niederländische Schmelztechnik

angeeignet hätte.

Wenn wir nicht von der Voraussetzung des gemeinsamen Werkstattursprungs ausgehen, der ja nicht als unbedingt

erwiesen gelten kann, so müssen wir auf Grund der hohen zeichnerischen Qualitäten des Emails am Affenbecher

annehmen, daß es sich bei ihm zumindest um eine freiere Verwendung eines Vorbildes handelt, während für den Wiener

Grisaillebecher der Nachweis erbracht wurde, daß bei ihnen werkstattmäßiges Kopieren vorliegt.

Die Technik des Emailgrundes am Affenbecher bringt uns auch entwicklungsgeschichtlich dem späteren Maler-

email um einen Schritt näher als die Grisaillebecher, da der Rezipient beim Affenbecher lediglich formgebend ist und der

opake schwarze Emailgrund das Durchscheinen des guilloschierten Silbergrundes verhindert, das ein Speziflkum des

gotischen Schmelzes bildet.

Die gemeinsame niederländische Herkunft der Becher erscheint mir aus historischen Gründen sehr wahrscheinlich.

Die Form der Becher, die sich bis auf die sogenannte Aleppogruppe zurückführen läßt, wurde wahrscheinlich zu Beginn

des XV. Jahrhunderts aus dem Orient in die Niederlande importiert, anfänglich von Goldschmieden gefaßt und später

selbständig ausgebildet; sie blieb während des ganzen Jahrhunderts eine ausgeprägt niederländische Form und ist

ausschließlich auf Darstellungen niederländischer oder von den Niederlanden beeinflußter Tafelmalerei zu linden (vgl.

Jean Louis Sponsel, Das grüne Gewölbe zu Dresden, Leipzig 1925, Bd. II, Taf. I). Auch der in den Ambraser Inventaren

angeführte terminus technicus »Niderlenndisch Schmelzwerch« unterstützt unsere Annahme, und schließlich tun es die

Tierdarstellungen selbst, wobei es wohl Beachtung verdient, daß den Niederlanden der Ruhm gebührt, eines der originellsten

epischen Werke und zugleich das Volksbuch mehrerer Jahrhunderte nämlich »Van den Vos Rainerde« hervorgebracht

zu haben. Erwin Gradmann.

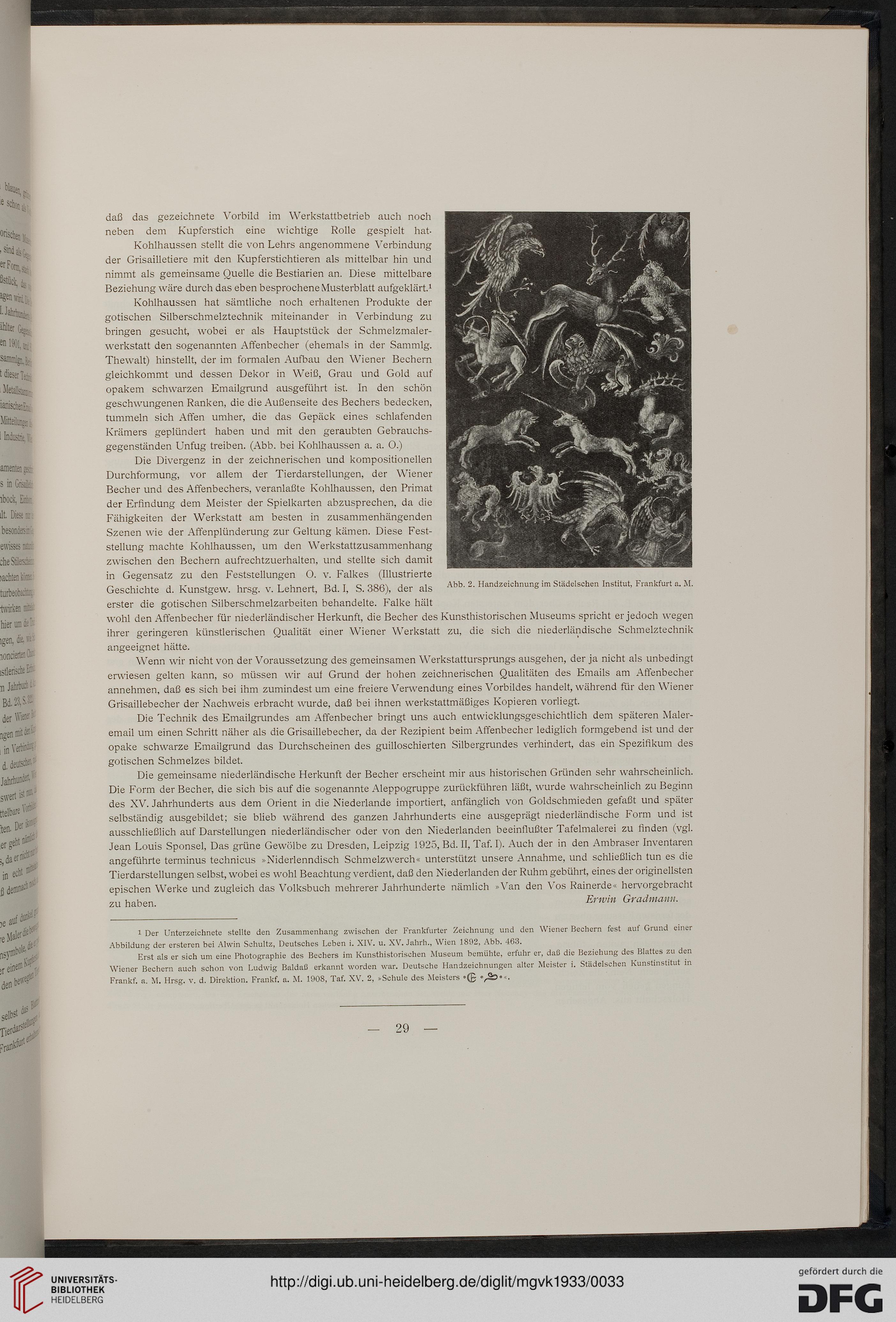

Abb. 2. Handzeichnung im Städtischen Institut, Frankfurt a. M.

1 Der Unterzeichnete stellte den Zusammenhang zwischen der Frankfurter Zeichnung und den Wiener Bechern fest auf Grund einer

Abbildung der ersteren bei Alwin Schultz, Deutsches Leben i. XIV. u. XV. Jahrh., Wien 1802, Abb. 463.

Erst als er sich um eine Photographie des Bechers im Kunsthistorischen Museum bemühte, erfuhr er, daß die Beziehung des Blattes zu den

Wiener Bechern auch schon von Ludwig Baldaü erkannt worden war. Deutsche Handzeichnungen alter Meister i. Städtischen Kunstinstitut in

Frankf. a. M. Hrsg. v. d. Direktion. Frankf. a. M. 1908, Taf. XV. 2, >Schule des Meisters • (£ 'pS' .

<0

— 29 —

neben dem Kupferstich eine wichtige Rolle gespielt hat-

Kohlhaussen stellt die von Lehrs angenommene Verbindung

der Grisailletiere mit den Kupferstichtieren als mittelbar hin und

nimmt als gemeinsame Quelle die Bestiarien an. Diese mittelbare

Beziehung wäre durch das eben besprochene Musterblatt aufgeklärt.1

Kohlhaussen hat sämtliche noch erhaltenen Produkte der

gotischen Silberschmelztechnik miteinander in Verbindung zu

bringen gesucht, wobei er als Hauptstück der Schmelzmaler-

werkstatt den sogenannten Affenbecher (ehemals in der Sammig.

Thewalt) hinstellt, der im formalen Aufbau den Wiener Bechern

gleichkommt und dessen Dekor in Weiß, Grau und Gold auf

opakem schwarzen Emailgrund ausgeführt ist. In den schön

geschwungenen Ranken, die die Außenseite des Bechers bedecken,

tummeln sich Affen umher, die das Gepäck eines schlafenden

Krämers geplündert haben und mit den geraubten Gebrauchs-

gegenständen Unfug treiben. (Abb. bei Kohlhaussen a. a. O.)

Die Divergenz in der zeichnerischen und kompositionellen

Durchformung, vor allem der Tierdarstellungen, der Wiener

Becher und des Affenbechers, veranlaßte Kohlhaussen, den Primat

der Erfindung dem Meister der Spielkarten abzusprechen, da die

Fähigkeiten der Werkstatt am besten in zusammenhängenden

Szenen wie der Affenplünderung zur Geltung kämen. Diese Fest-

stellung machte Kohlhaussen, um den Werkstattzusammenhang

zwischen den Bechern aufrechtzuerhalten, und stellte sich damit

in Gegensatz zu den Feststellungen O. v. Falkes (Illustrierte

Geschichte d. Kunstgew. hrsg. v. Lehnert, Bd. I, S. 386), der als

erster die gotischen Silberschmelzarbeiten behandelte. B'alke hält

wohl den Affenbecher für niederländischer Herkunft, die Becher des Kunsthistorischen Museums spricht er jedoch wegen

ihrer geringeren künstlerischen Qualität einer Wiener Werkstatt zu, die sich die niederländische Schmelztechnik

angeeignet hätte.

Wenn wir nicht von der Voraussetzung des gemeinsamen Werkstattursprungs ausgehen, der ja nicht als unbedingt

erwiesen gelten kann, so müssen wir auf Grund der hohen zeichnerischen Qualitäten des Emails am Affenbecher

annehmen, daß es sich bei ihm zumindest um eine freiere Verwendung eines Vorbildes handelt, während für den Wiener

Grisaillebecher der Nachweis erbracht wurde, daß bei ihnen werkstattmäßiges Kopieren vorliegt.

Die Technik des Emailgrundes am Affenbecher bringt uns auch entwicklungsgeschichtlich dem späteren Maler-

email um einen Schritt näher als die Grisaillebecher, da der Rezipient beim Affenbecher lediglich formgebend ist und der

opake schwarze Emailgrund das Durchscheinen des guilloschierten Silbergrundes verhindert, das ein Speziflkum des

gotischen Schmelzes bildet.

Die gemeinsame niederländische Herkunft der Becher erscheint mir aus historischen Gründen sehr wahrscheinlich.

Die Form der Becher, die sich bis auf die sogenannte Aleppogruppe zurückführen läßt, wurde wahrscheinlich zu Beginn

des XV. Jahrhunderts aus dem Orient in die Niederlande importiert, anfänglich von Goldschmieden gefaßt und später

selbständig ausgebildet; sie blieb während des ganzen Jahrhunderts eine ausgeprägt niederländische Form und ist

ausschließlich auf Darstellungen niederländischer oder von den Niederlanden beeinflußter Tafelmalerei zu linden (vgl.

Jean Louis Sponsel, Das grüne Gewölbe zu Dresden, Leipzig 1925, Bd. II, Taf. I). Auch der in den Ambraser Inventaren

angeführte terminus technicus »Niderlenndisch Schmelzwerch« unterstützt unsere Annahme, und schließlich tun es die

Tierdarstellungen selbst, wobei es wohl Beachtung verdient, daß den Niederlanden der Ruhm gebührt, eines der originellsten

epischen Werke und zugleich das Volksbuch mehrerer Jahrhunderte nämlich »Van den Vos Rainerde« hervorgebracht

zu haben. Erwin Gradmann.

Abb. 2. Handzeichnung im Städtischen Institut, Frankfurt a. M.

1 Der Unterzeichnete stellte den Zusammenhang zwischen der Frankfurter Zeichnung und den Wiener Bechern fest auf Grund einer

Abbildung der ersteren bei Alwin Schultz, Deutsches Leben i. XIV. u. XV. Jahrh., Wien 1802, Abb. 463.

Erst als er sich um eine Photographie des Bechers im Kunsthistorischen Museum bemühte, erfuhr er, daß die Beziehung des Blattes zu den

Wiener Bechern auch schon von Ludwig Baldaü erkannt worden war. Deutsche Handzeichnungen alter Meister i. Städtischen Kunstinstitut in

Frankf. a. M. Hrsg. v. d. Direktion. Frankf. a. M. 1908, Taf. XV. 2, >Schule des Meisters • (£ 'pS' .

<0

— 29 —