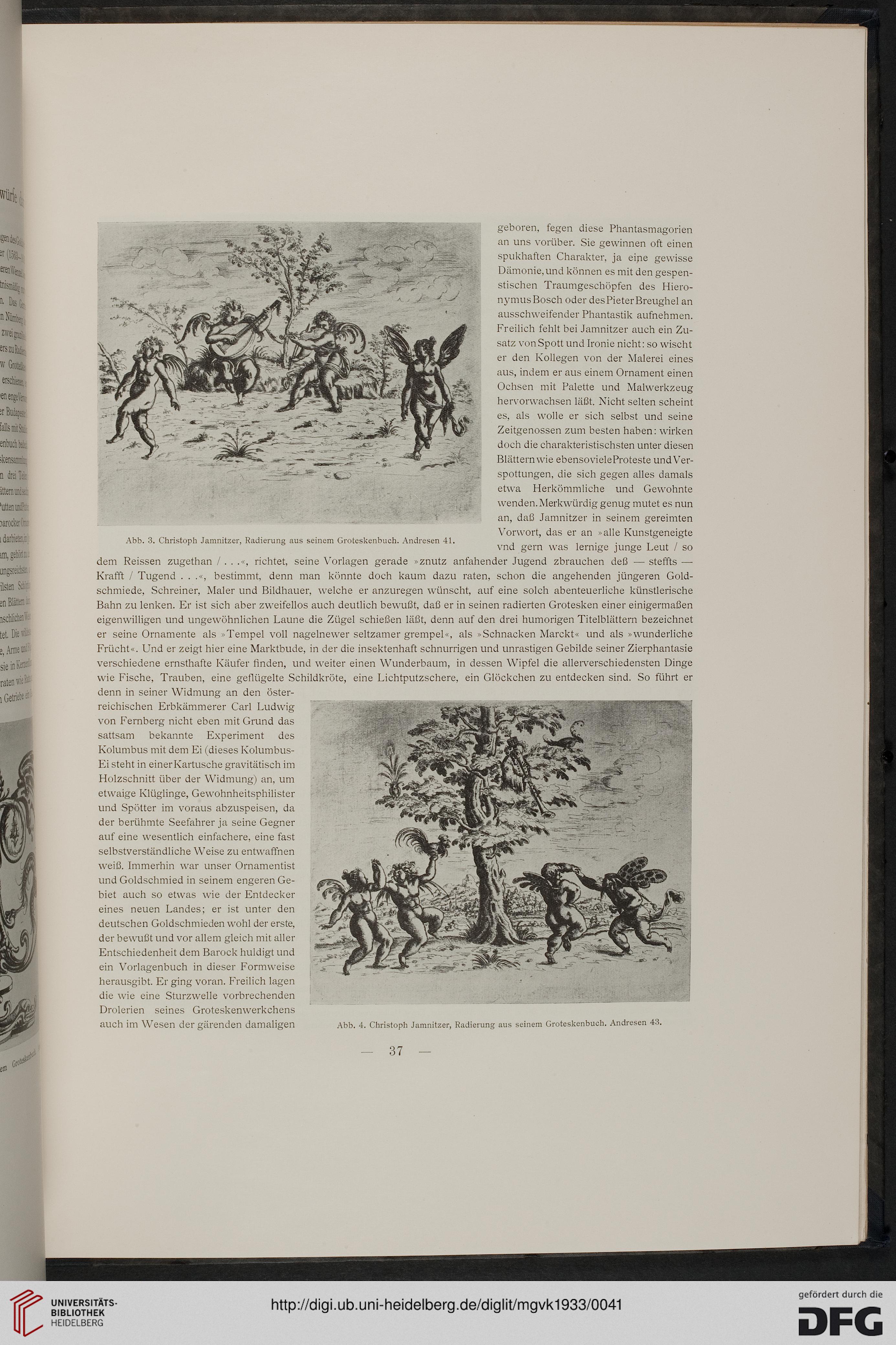

Abb. 3. Christoph Jamnitzer, Radierung aus seinem Groteskenbuch. Andresen 41.

geboren, fegen diese Phantasmagorien

an uns vorüber. Sie gewinnen oft einen

spukhaften Charakter, ja eine gewisse

Dämonie, und können es mit den gespen-

stischen Traumgeschöpfen des Hiero-

nymus Bosch oder desPieterBreughel an

ausschweifender Phantastik aufnehmen.

Freilich fehlt bei Jamnitzer auch ein Zu-

satz von Spott und Ironie nicht: so wischt

er den Kollegen von der Malerei eines

aus, indem er aus einem Ornament einen

Ochsen mit Palette und Malwerkzeug

hervorwachsen läßt. Nicht selten scheint

es, als wolle er sich selbst und seine

Zeitgenossen zum besten haben: wirken

doch die charakteristischsten unter diesen

Blättern wie ebensovieleProteste undVer-

spottungen, die sich gegen alles damals

etwa Herkömmliche und Gewohnte

wenden. Merkwürdig genug mutet es nun

an, daß Jamnitzer in seinem gereimten

Vorwort, das er an »alle Kunstgeneigte

vnd gern was lernige junge Leut / so

dem Reissen zugethan /...«, richtet, seine Vorlagen gerade »znutz anfallender Jugend zbrauchen deß — steffts —

Krafft / Tugend . . .«, bestimmt, denn man könnte doch kaum dazu raten, schon die angehenden jüngeren Gold-

schmiede, Schreiner, Maler und Bildhauer, welche er anzuregen wünscht, auf eine solch abenteuerliche künstlerische

Bahn zu lenken. Er ist sich aber zweifellos auch deutlich bewußt, daß er in seinen radierten Grotesken einer einigermaßen

eigenwilligen und ungewöhnlichen Laune die Zügel schießen läßt, denn auf den drei humorigen Titelblättern bezeichnet

er seine Ornamente als »Tempel voll nagelnewer seltzamer grempel«, als »Schnacken Marckt« und als »wunderliche

Frücht«. Und er zeigt hier eine Marktbude, in der die insektenhaft schnurrigen und unrastigen Gebilde seiner Zierphantasie

verschiedene ernsthafte Käufer finden, und weiter einen Wunderbaum, in dessen Wipfel die allerverschiedensten Dinge

wie Fische, Trauben, eine geflügelte Schildkröte, eine Lichtputzschere, ein Glöckchen zu entdecken sind. So führt er

denn in seiner Widmung an den öster-

reichischen Erbkämmerer Carl Ludwig

von Fernberg nicht eben mit Grund das

sattsam bekannte Experiment des

Kolumbus mit dem Ei (dieses Kolumbus-

Ei steht in einer Kartusche gravitätisch im

Holzschnitt über der Widmung) an, um

etwaige Klüglinge, Gewohnheitsphilister

und Spötter im voraus abzuspeisen, da

der berühmte Seefahrer ja seine Gegner

auf eine wesentlich einfachere, eine fast

selbstverständliche Weise zu entwaffnen

weiß. Immerhin war unser Ornamentist

und Goldschmied in seinem engeren Ge-

biet auch so etwas wie der Entdecker

eines neuen Landes; er ist unter den

deutschen Goldschmieden wohl der erste,

der bewußt und vor allem gleich mit aller

Entschiedenheit dem Barock huldigt und

ein Vorlagenbuch in dieser Formweise

herausgibt. Er ging voran. Freilich lagen

die wie eine Sturzwelle vorbrechenden

Drolerien seines Groteskenwerkchens

auch im Wesen der gärenden damaligen

Abb. 4. Christoph Jamnitzer, Radierung aus seinem Groteskenbuch. Andresen 43.

37

geboren, fegen diese Phantasmagorien

an uns vorüber. Sie gewinnen oft einen

spukhaften Charakter, ja eine gewisse

Dämonie, und können es mit den gespen-

stischen Traumgeschöpfen des Hiero-

nymus Bosch oder desPieterBreughel an

ausschweifender Phantastik aufnehmen.

Freilich fehlt bei Jamnitzer auch ein Zu-

satz von Spott und Ironie nicht: so wischt

er den Kollegen von der Malerei eines

aus, indem er aus einem Ornament einen

Ochsen mit Palette und Malwerkzeug

hervorwachsen läßt. Nicht selten scheint

es, als wolle er sich selbst und seine

Zeitgenossen zum besten haben: wirken

doch die charakteristischsten unter diesen

Blättern wie ebensovieleProteste undVer-

spottungen, die sich gegen alles damals

etwa Herkömmliche und Gewohnte

wenden. Merkwürdig genug mutet es nun

an, daß Jamnitzer in seinem gereimten

Vorwort, das er an »alle Kunstgeneigte

vnd gern was lernige junge Leut / so

dem Reissen zugethan /...«, richtet, seine Vorlagen gerade »znutz anfallender Jugend zbrauchen deß — steffts —

Krafft / Tugend . . .«, bestimmt, denn man könnte doch kaum dazu raten, schon die angehenden jüngeren Gold-

schmiede, Schreiner, Maler und Bildhauer, welche er anzuregen wünscht, auf eine solch abenteuerliche künstlerische

Bahn zu lenken. Er ist sich aber zweifellos auch deutlich bewußt, daß er in seinen radierten Grotesken einer einigermaßen

eigenwilligen und ungewöhnlichen Laune die Zügel schießen läßt, denn auf den drei humorigen Titelblättern bezeichnet

er seine Ornamente als »Tempel voll nagelnewer seltzamer grempel«, als »Schnacken Marckt« und als »wunderliche

Frücht«. Und er zeigt hier eine Marktbude, in der die insektenhaft schnurrigen und unrastigen Gebilde seiner Zierphantasie

verschiedene ernsthafte Käufer finden, und weiter einen Wunderbaum, in dessen Wipfel die allerverschiedensten Dinge

wie Fische, Trauben, eine geflügelte Schildkröte, eine Lichtputzschere, ein Glöckchen zu entdecken sind. So führt er

denn in seiner Widmung an den öster-

reichischen Erbkämmerer Carl Ludwig

von Fernberg nicht eben mit Grund das

sattsam bekannte Experiment des

Kolumbus mit dem Ei (dieses Kolumbus-

Ei steht in einer Kartusche gravitätisch im

Holzschnitt über der Widmung) an, um

etwaige Klüglinge, Gewohnheitsphilister

und Spötter im voraus abzuspeisen, da

der berühmte Seefahrer ja seine Gegner

auf eine wesentlich einfachere, eine fast

selbstverständliche Weise zu entwaffnen

weiß. Immerhin war unser Ornamentist

und Goldschmied in seinem engeren Ge-

biet auch so etwas wie der Entdecker

eines neuen Landes; er ist unter den

deutschen Goldschmieden wohl der erste,

der bewußt und vor allem gleich mit aller

Entschiedenheit dem Barock huldigt und

ein Vorlagenbuch in dieser Formweise

herausgibt. Er ging voran. Freilich lagen

die wie eine Sturzwelle vorbrechenden

Drolerien seines Groteskenwerkchens

auch im Wesen der gärenden damaligen

Abb. 4. Christoph Jamnitzer, Radierung aus seinem Groteskenbuch. Andresen 43.

37