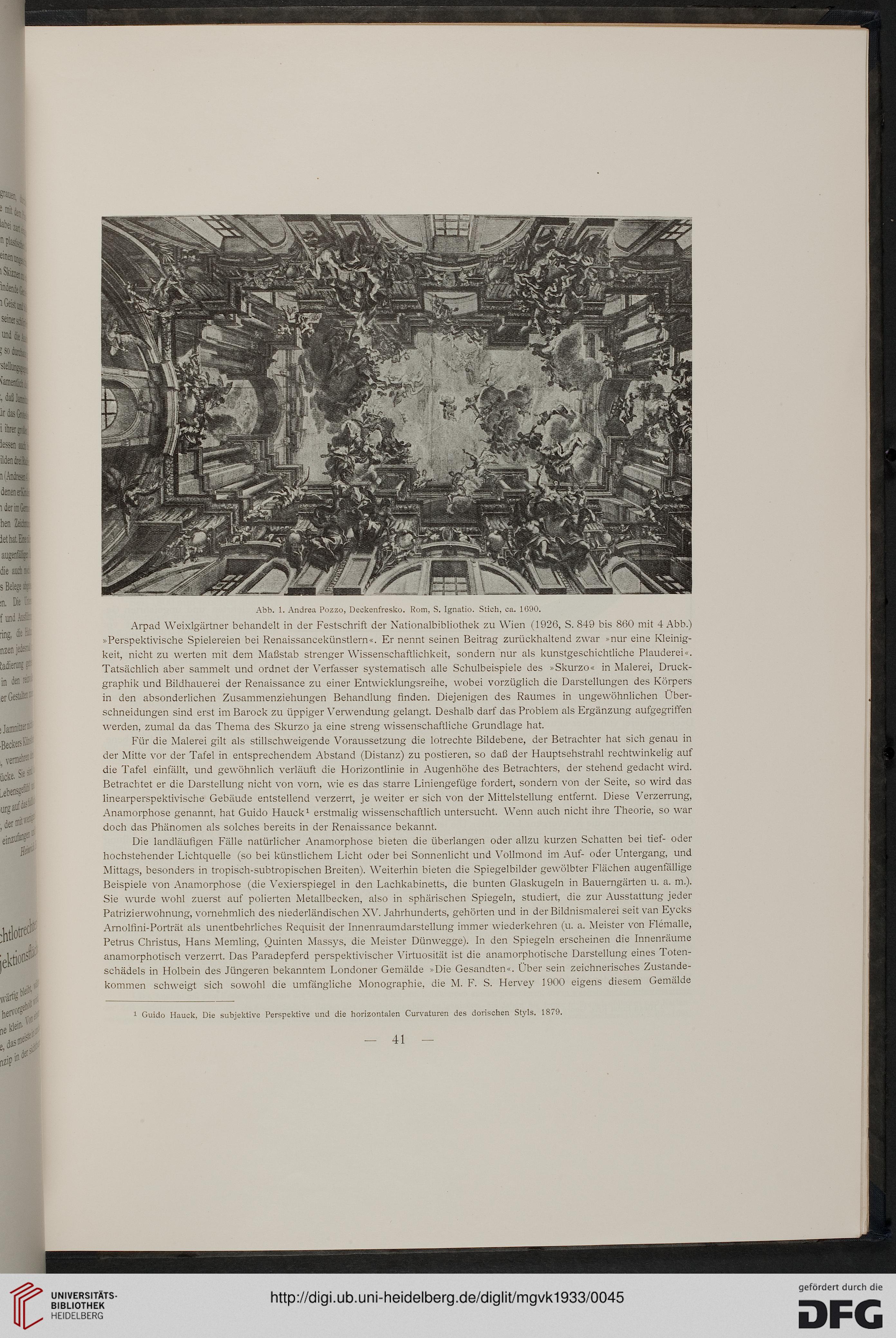

Abb. 1. Andrea Pozzo, Deckenfresko. Rom, S. Ignatio. Stich, ca. 1090.

Arpad Weixlgärtner behandelt in der Festschrift der Nationalbibliothek zu Wien (1926, S. 849 bis 860 mit 4 Abb.)

»Perspektivische Spielereien bei Renaissancekünstlern«. Er nennt seinen Beitrag zurückhaltend zwar »nur eine Kleinig-

keit, nicht zu werten mit dem Maßstab strenger Wissenschaftlichkeit, sondern nur als kunstgeschichtliche Plauderei«.

Tatsächlich aber sammelt und ordnet der Verfasser systematisch alle Schulbeispiele des »Skurzo« in Malerei, Druck-

graphik und Bildhauerei der Renaissance zu einer Entwicklungsreihe, wobei vorzüglich die Darstellungen des Körpers

in den absonderlichen Zusammenziehungen Behandlung finden. Diejenigen des Raumes in ungewöhnlichen Über-

schneidungen sind erst im Barock zu üppiger Verwendung gelangt. Deshalb darf das Problem als Ergänzung aufgegriffen

werden, zumal da das Thema des Skurzo ja eine streng wissenschaftliche Grundlage hat.

Für die Malerei gilt als stillschweigende Voraussetzung die lotrechte Bildebene, der Betrachter hat sich genau in

der Mitte vor der Tafel in entsprechendem Abstand (Distanz) zu postieren, so daß der Hauptsehstrahl rechtwinkelig auf

die Tafel einfällt, und gewöhnlich verläuft die Horizontlinie in Augenhöhe des Betrachters, der stehend gedacht wird.

Betrachtet er die Darstellung nicht von vorn, wie es das starre Liniengefüge fordert, sondern von der Seite, so wird das

linearperspektivische Gebäude entstellend verzerrt, je weiter er sich von der Mittelstellung entfernt. Diese Verzerrung,

Anamorphose genannt, hat Guido Hauck1 erstmalig wissenschaftlich untersucht. Wenn auch nicht ihre Theorie, so war

doch das Phänomen als solches bereits in der Renaissance bekannt.

Die landläufigen Fälle natürlicher Anamorphose bieten die überlangen oder allzu kurzen Schatten bei tief- oder

hochstehender Lichtquelle (so bei künstlichem Licht oder bei Sonnenlicht und Vollmond im Auf- oder Untergang, und

Mittags, besonders in tropisch-subtropischen Breiten). Weiterhin bieten die Spiegelbilder gewölbter Flächen augenfällige

Beispiele von Anamorphose (die Vexierspiegel in den Lachkabinetts, die bunten Glaskugeln in Bauerngärten u. a. m.).

Sie wurde wohl zuerst auf polierten Metallbecken, also in sphärischen Spiegeln, studiert, die zur Ausstattung jeder

Patrizierwohnung, vornehmlich des niederländischen XV. Jahrhunderts, gehörten und in der Bildnismalerei seit van Eycks

Amolfini-Porträt als unentbehrliches Requisit der Innenraumdarstellung immer wiederkehren (u. a. Meister von Flemalle,

Petrus Christus, Hans Memling, Quinten Massys, die Meister Dünwegge). In den Spiegeln erscheinen die Innenräume

anamorphotisch verzerrt. Das Paradepferd perspektivischer Virtuosität ist die anamorphotische Darstellung eines Toten-

schädels in Holbein des Jüngeren bekanntem Londoner Gemälde »Die Gesandten«. Über sein zeichnerisches Zustande-

kommen schweigt sich sowohl die umfängliche Monographie, die M. F. S. Hervey 1900 eigens diesem Gemälde

Guido Hauck, Die subjektive Perspektive und die horizontalen Curvaturen des dorischen Styls. 1879.

41

Arpad Weixlgärtner behandelt in der Festschrift der Nationalbibliothek zu Wien (1926, S. 849 bis 860 mit 4 Abb.)

»Perspektivische Spielereien bei Renaissancekünstlern«. Er nennt seinen Beitrag zurückhaltend zwar »nur eine Kleinig-

keit, nicht zu werten mit dem Maßstab strenger Wissenschaftlichkeit, sondern nur als kunstgeschichtliche Plauderei«.

Tatsächlich aber sammelt und ordnet der Verfasser systematisch alle Schulbeispiele des »Skurzo« in Malerei, Druck-

graphik und Bildhauerei der Renaissance zu einer Entwicklungsreihe, wobei vorzüglich die Darstellungen des Körpers

in den absonderlichen Zusammenziehungen Behandlung finden. Diejenigen des Raumes in ungewöhnlichen Über-

schneidungen sind erst im Barock zu üppiger Verwendung gelangt. Deshalb darf das Problem als Ergänzung aufgegriffen

werden, zumal da das Thema des Skurzo ja eine streng wissenschaftliche Grundlage hat.

Für die Malerei gilt als stillschweigende Voraussetzung die lotrechte Bildebene, der Betrachter hat sich genau in

der Mitte vor der Tafel in entsprechendem Abstand (Distanz) zu postieren, so daß der Hauptsehstrahl rechtwinkelig auf

die Tafel einfällt, und gewöhnlich verläuft die Horizontlinie in Augenhöhe des Betrachters, der stehend gedacht wird.

Betrachtet er die Darstellung nicht von vorn, wie es das starre Liniengefüge fordert, sondern von der Seite, so wird das

linearperspektivische Gebäude entstellend verzerrt, je weiter er sich von der Mittelstellung entfernt. Diese Verzerrung,

Anamorphose genannt, hat Guido Hauck1 erstmalig wissenschaftlich untersucht. Wenn auch nicht ihre Theorie, so war

doch das Phänomen als solches bereits in der Renaissance bekannt.

Die landläufigen Fälle natürlicher Anamorphose bieten die überlangen oder allzu kurzen Schatten bei tief- oder

hochstehender Lichtquelle (so bei künstlichem Licht oder bei Sonnenlicht und Vollmond im Auf- oder Untergang, und

Mittags, besonders in tropisch-subtropischen Breiten). Weiterhin bieten die Spiegelbilder gewölbter Flächen augenfällige

Beispiele von Anamorphose (die Vexierspiegel in den Lachkabinetts, die bunten Glaskugeln in Bauerngärten u. a. m.).

Sie wurde wohl zuerst auf polierten Metallbecken, also in sphärischen Spiegeln, studiert, die zur Ausstattung jeder

Patrizierwohnung, vornehmlich des niederländischen XV. Jahrhunderts, gehörten und in der Bildnismalerei seit van Eycks

Amolfini-Porträt als unentbehrliches Requisit der Innenraumdarstellung immer wiederkehren (u. a. Meister von Flemalle,

Petrus Christus, Hans Memling, Quinten Massys, die Meister Dünwegge). In den Spiegeln erscheinen die Innenräume

anamorphotisch verzerrt. Das Paradepferd perspektivischer Virtuosität ist die anamorphotische Darstellung eines Toten-

schädels in Holbein des Jüngeren bekanntem Londoner Gemälde »Die Gesandten«. Über sein zeichnerisches Zustande-

kommen schweigt sich sowohl die umfängliche Monographie, die M. F. S. Hervey 1900 eigens diesem Gemälde

Guido Hauck, Die subjektive Perspektive und die horizontalen Curvaturen des dorischen Styls. 1879.

41