Abb

Aß-

ling Christi aus

Gebärde und Kopfneigung von dem Jesu-

Jünger des Kanonblattes L. 31 (Geis-

berg T. 25, Abb. 7) übernimmt, ein ähn-

licher Einwand um so weniger zu

befürchten, als gerade diese Figur des

Meisters •(£ °^>°, wie noch zu zeigen

sein wird, in der örtlich und zeitlich be-

nachbarten Skulptur Südtirols ebenfalls

ihre Spuren hinterlassen hat. Daß sich

aber sogar die durchaus und nicht zuletzt

ob ihres eigenbrötlerischen Gebarens

merkwürdige Predella des »Magda-

lenen«-Altars (Abb. 1), ein später hinzu-

gefügtes Werkstatt-Erzeugnis, das alle

Ausdrucksmittel der von Friedrich Pacher

inaugurierten Kunstrichtung manieristisch

übersteigert, dem hiemit verschärften

den Fresken in

Obermauern.

Reibungswiderstand der angestammten Temperamente zum Trotz zu einer •(£ »-Anleihe bequemt, vermag vielleicht

die Unentrinnbarkeit der in der Idee des »simile« verankerten Bindung am klarsten zu veranschaulichen: die ungezügelte

Leidenschaftlichkeit eines auch im Handwerklichen unausgeglichenen Empfindens, das sich in der stürmischen Rotation

schwingender Kurven, in harten Überschneidungen und krassen Verkürzungen austobt, hat den Künstler nicht daran

verhindert, die Christus-Figur des »Geißelungs«-Stiches L. 40 (Geisberg T. 31, Abb. 2), deren zierliches Tänzeln

einer viel sanfteren Formenrhythmik gehorcht, unter dem Gesichtswinkel eines vergröbernden Kopisten zu wiederholen.

Der glückhafte Zufall, der für die Zeitbestimmung von Bild und Stich kombinatorisch zu sichernde Daten von urkundlicher

Exaktheit anzufordern gestattet, verleiht der stilpsychologischen Deutung ihres Verknüpftseins eine ungewöhnliche Beweis-

kraft; wie erfolgreich auch der tirolische Maler bemüht ist, die feinnervige Weichheit des Vorbildes durch die Verfestigung

des Gestaltkerns und die Aufopferung des pretiösen Sentiments seiner volkstümlich-derben Auffassung des Passions-

vorgangs, durch das flatternde Schamtuch dem allgemeinen Stilwandel anzupassen, hat er doch mit einer Verkörperung

des an die Geißelsäule gefesselten Heilandes, die sich anno 14981 im Stellungs- und Bewegungsmotiv, im Kontrapost

des Hauptes und in der starken Einziehung der Hüfte über alle fortschrittlicheren Lösungen des Themas hinweg zu dem

um mehr als ein halbes Jahrhundert älteren graphischen Blatte'2 bekennt, den konservativen Tendenzen der bodenständigen

Kunstübung einen vollgültigen Tribut entrichtet.

Hatten die Künstler aus Friedrich Pachers engerer Gefolgschaft selbst dort, wo sie dieses oder jenes Bruchstück aus

dem Erbe des Meisters °(£ ■^5i nicht so sehr in triebhaftem Erahnen einer gemeinsamen Sendung als nach echt mittel-

alterlichem Brauchtum zur praktischen Erleichterung des Arbeitsverfahrens an sich reißen, niemals auf dieVerpersönlichung

ihres wie immer erworbenen Formenbesitzes verzichtet, war es einem entfernten Mitläufer des Pustertaler Meisters vor-

behalten, seiner Erfindungsarmut durch die fast unveränderte Übertragung einer umfänglichen Komposition des Graphikers

aufzuhelfen. Allerdings beruht die — nur mehr in einem getreuen Nachstich Israhels van Meckenem gerettete —

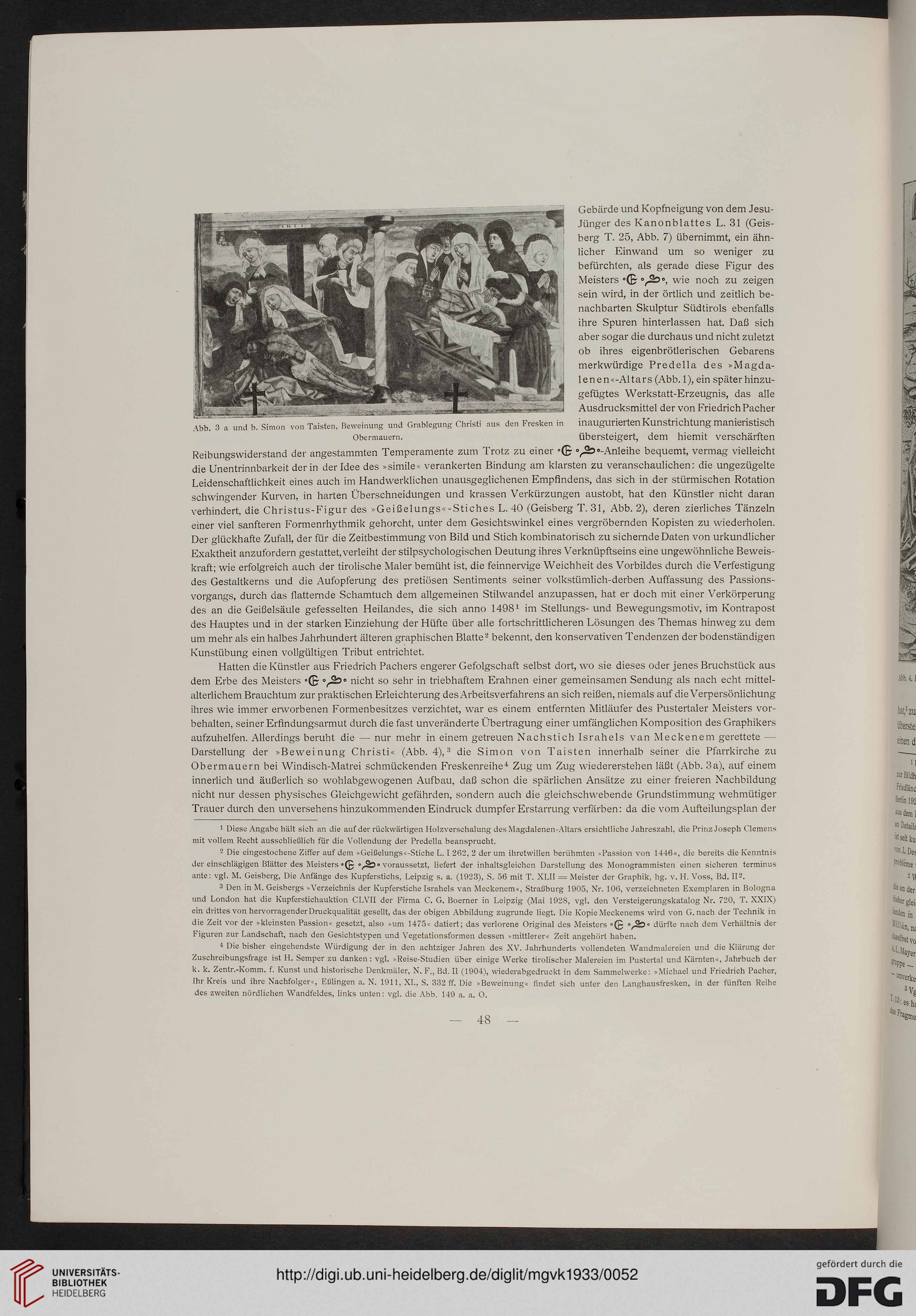

Darstellung der »Beweinung Christi« (Abb. 4),3 die Simon von Taisten innerhalb seiner die Pfarrkirche zu

Obermauern bei Windisch-Matrei schmückenden Freskenreihe4 Zug um Zug wiedererstehen läßt (Abb. 3a), auf einem

innerlich und äußerlich so wohlabgewogenen Aufbau, daß schon die spärlichen Ansätze zu einer freieren Nachbildung

nicht nur dessen physisches Gleichgewicht gefährden, sondern auch die gleichschwebende Grundstimmung wehmütiger

Trauer durch den unversehens hinzukommenden Eindruck dumpfer Erstarrung verfärben: da die vom Aufteilungsplan der

1 Diese Angabe hält sieh an die auf der rückwärtigen Holzversehulung des Magdalenen-Altars ersichtliche Jahreszahl, die Prinz Joseph Clemens

mit vollem Recht ausschließlich für die Vollendung der Predella beansprucht.

2 Die eingestochene Ziffer auf dem »Geißelungs«-Stiche L. I 262, 2 der um ihretwillen berühmten »Passion von 1446«, die bereits die Kenntnis

der einschlägigen Iilätter des Meisters •(£ °^SO' voraussetzt, liefert der inhaltsgleichcn Darstellung des Monogrammisten einen sicheren terminus

ante : vgl. M. Geisberg, Die Anfänge des Kupferstichs, Leipzig s. a. (1023), S. 56 mit T. XLII = Meister der Graphik, hg. v. H. Voss, Bd. 112.

3 Den in M. Geisbergs »Verzeichnis der Kupferstiche Israhels van Meckenem«, Straßburg 1905, Nr. 100, verzeichneten Exemplaren in Bologna

und London hat die Kupferstichauktion CLVII der Firma C. G. Boerner in Leipzig (Mai 1928, vgl. den Versteigerungskatalog Nr. 720, T. XXIX)

ein drittes von hervorragender Druckqualität gesellt, das der obigen Abbildung zugrunde liegt. Die Kopie Meckenems wird von G. nach der Technik in

die Zeit vor der »kleinsten Passion« gesetzt, also »um 1475« datiert; das verlorene Original des Meisters °(£ °,Ä5" dürfte nach dem Verhältnis der

Figuren zur Landschaft, nach den Gesichtstypen und Vegetationsformen dessen »mittlerer« Zeit angehört haben.

* Die bisher eingehendste Würdigung der in den achtziger Jahren des XV. Jahrhunderts vollendeten Wandmalereien und die Klärung der

Zuschreibungsfrage ist H. Semper zu danken: vgl. »Reise-Studien Uber einige Werke tirolischer Malereien im Pustertal und Kärnten«, Jahrbuch der

k. k. Zentr.-Komm. f. Kunst und historische Denkmäler, N. F., Bd. II (1904), wiederabgedruckt in dem Sammelwerke: »Michael und Friedrich Pacher,

Ihr Kreis und ihre Nachfolger«, F.ßlingen a. N. 1911, XL, S. 332 ff. Die »Beweinung« findet sich unter den Langhausfresken, in der fünften Reihe

des zweiten nördlichen Wandfeldes, links unten: vgl. die Abb. 149 a. a. O.

IS

I*

<i

— 48 —

Aß-

ling Christi aus

Gebärde und Kopfneigung von dem Jesu-

Jünger des Kanonblattes L. 31 (Geis-

berg T. 25, Abb. 7) übernimmt, ein ähn-

licher Einwand um so weniger zu

befürchten, als gerade diese Figur des

Meisters •(£ °^>°, wie noch zu zeigen

sein wird, in der örtlich und zeitlich be-

nachbarten Skulptur Südtirols ebenfalls

ihre Spuren hinterlassen hat. Daß sich

aber sogar die durchaus und nicht zuletzt

ob ihres eigenbrötlerischen Gebarens

merkwürdige Predella des »Magda-

lenen«-Altars (Abb. 1), ein später hinzu-

gefügtes Werkstatt-Erzeugnis, das alle

Ausdrucksmittel der von Friedrich Pacher

inaugurierten Kunstrichtung manieristisch

übersteigert, dem hiemit verschärften

den Fresken in

Obermauern.

Reibungswiderstand der angestammten Temperamente zum Trotz zu einer •(£ »-Anleihe bequemt, vermag vielleicht

die Unentrinnbarkeit der in der Idee des »simile« verankerten Bindung am klarsten zu veranschaulichen: die ungezügelte

Leidenschaftlichkeit eines auch im Handwerklichen unausgeglichenen Empfindens, das sich in der stürmischen Rotation

schwingender Kurven, in harten Überschneidungen und krassen Verkürzungen austobt, hat den Künstler nicht daran

verhindert, die Christus-Figur des »Geißelungs«-Stiches L. 40 (Geisberg T. 31, Abb. 2), deren zierliches Tänzeln

einer viel sanfteren Formenrhythmik gehorcht, unter dem Gesichtswinkel eines vergröbernden Kopisten zu wiederholen.

Der glückhafte Zufall, der für die Zeitbestimmung von Bild und Stich kombinatorisch zu sichernde Daten von urkundlicher

Exaktheit anzufordern gestattet, verleiht der stilpsychologischen Deutung ihres Verknüpftseins eine ungewöhnliche Beweis-

kraft; wie erfolgreich auch der tirolische Maler bemüht ist, die feinnervige Weichheit des Vorbildes durch die Verfestigung

des Gestaltkerns und die Aufopferung des pretiösen Sentiments seiner volkstümlich-derben Auffassung des Passions-

vorgangs, durch das flatternde Schamtuch dem allgemeinen Stilwandel anzupassen, hat er doch mit einer Verkörperung

des an die Geißelsäule gefesselten Heilandes, die sich anno 14981 im Stellungs- und Bewegungsmotiv, im Kontrapost

des Hauptes und in der starken Einziehung der Hüfte über alle fortschrittlicheren Lösungen des Themas hinweg zu dem

um mehr als ein halbes Jahrhundert älteren graphischen Blatte'2 bekennt, den konservativen Tendenzen der bodenständigen

Kunstübung einen vollgültigen Tribut entrichtet.

Hatten die Künstler aus Friedrich Pachers engerer Gefolgschaft selbst dort, wo sie dieses oder jenes Bruchstück aus

dem Erbe des Meisters °(£ ■^5i nicht so sehr in triebhaftem Erahnen einer gemeinsamen Sendung als nach echt mittel-

alterlichem Brauchtum zur praktischen Erleichterung des Arbeitsverfahrens an sich reißen, niemals auf dieVerpersönlichung

ihres wie immer erworbenen Formenbesitzes verzichtet, war es einem entfernten Mitläufer des Pustertaler Meisters vor-

behalten, seiner Erfindungsarmut durch die fast unveränderte Übertragung einer umfänglichen Komposition des Graphikers

aufzuhelfen. Allerdings beruht die — nur mehr in einem getreuen Nachstich Israhels van Meckenem gerettete —

Darstellung der »Beweinung Christi« (Abb. 4),3 die Simon von Taisten innerhalb seiner die Pfarrkirche zu

Obermauern bei Windisch-Matrei schmückenden Freskenreihe4 Zug um Zug wiedererstehen läßt (Abb. 3a), auf einem

innerlich und äußerlich so wohlabgewogenen Aufbau, daß schon die spärlichen Ansätze zu einer freieren Nachbildung

nicht nur dessen physisches Gleichgewicht gefährden, sondern auch die gleichschwebende Grundstimmung wehmütiger

Trauer durch den unversehens hinzukommenden Eindruck dumpfer Erstarrung verfärben: da die vom Aufteilungsplan der

1 Diese Angabe hält sieh an die auf der rückwärtigen Holzversehulung des Magdalenen-Altars ersichtliche Jahreszahl, die Prinz Joseph Clemens

mit vollem Recht ausschließlich für die Vollendung der Predella beansprucht.

2 Die eingestochene Ziffer auf dem »Geißelungs«-Stiche L. I 262, 2 der um ihretwillen berühmten »Passion von 1446«, die bereits die Kenntnis

der einschlägigen Iilätter des Meisters •(£ °^SO' voraussetzt, liefert der inhaltsgleichcn Darstellung des Monogrammisten einen sicheren terminus

ante : vgl. M. Geisberg, Die Anfänge des Kupferstichs, Leipzig s. a. (1023), S. 56 mit T. XLII = Meister der Graphik, hg. v. H. Voss, Bd. 112.

3 Den in M. Geisbergs »Verzeichnis der Kupferstiche Israhels van Meckenem«, Straßburg 1905, Nr. 100, verzeichneten Exemplaren in Bologna

und London hat die Kupferstichauktion CLVII der Firma C. G. Boerner in Leipzig (Mai 1928, vgl. den Versteigerungskatalog Nr. 720, T. XXIX)

ein drittes von hervorragender Druckqualität gesellt, das der obigen Abbildung zugrunde liegt. Die Kopie Meckenems wird von G. nach der Technik in

die Zeit vor der »kleinsten Passion« gesetzt, also »um 1475« datiert; das verlorene Original des Meisters °(£ °,Ä5" dürfte nach dem Verhältnis der

Figuren zur Landschaft, nach den Gesichtstypen und Vegetationsformen dessen »mittlerer« Zeit angehört haben.

* Die bisher eingehendste Würdigung der in den achtziger Jahren des XV. Jahrhunderts vollendeten Wandmalereien und die Klärung der

Zuschreibungsfrage ist H. Semper zu danken: vgl. »Reise-Studien Uber einige Werke tirolischer Malereien im Pustertal und Kärnten«, Jahrbuch der

k. k. Zentr.-Komm. f. Kunst und historische Denkmäler, N. F., Bd. II (1904), wiederabgedruckt in dem Sammelwerke: »Michael und Friedrich Pacher,

Ihr Kreis und ihre Nachfolger«, F.ßlingen a. N. 1911, XL, S. 332 ff. Die »Beweinung« findet sich unter den Langhausfresken, in der fünften Reihe

des zweiten nördlichen Wandfeldes, links unten: vgl. die Abb. 149 a. a. O.

IS

I*

<i

— 48 —