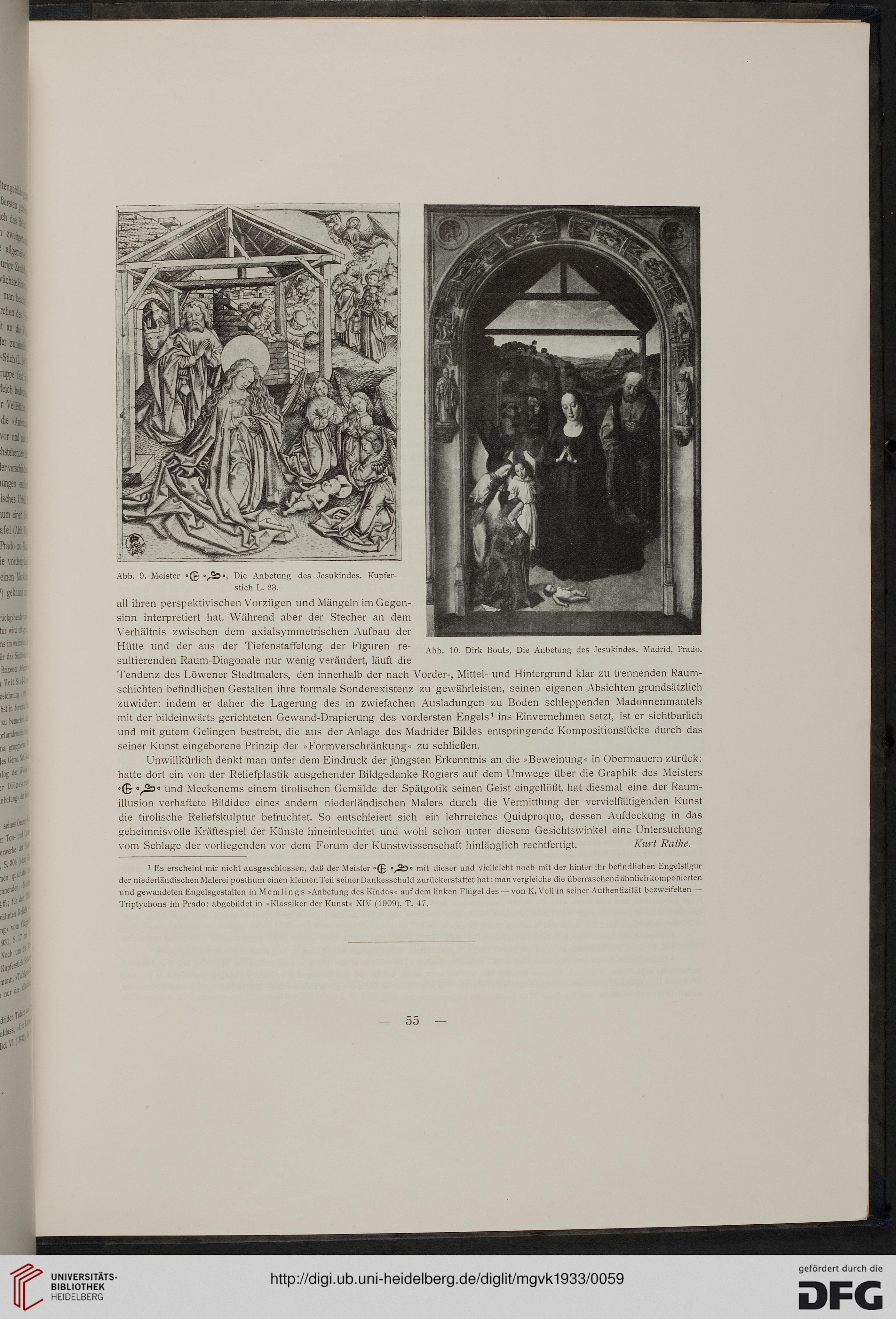

Abb. 9. Meister °(£ a^O", Die Anbetung des Jesukindes. Kupfer-

stich L. 23.

all ihren perspektivischen Vorzügen und Mängeln im Gegen-

sinn interpretiert hat. Während aber der Stecher an dem

Verhältnis zwischen dem axialsymmetrischen Aufbau der

Hütte und der aus der Tiefenstaffelung der Figuren re- Abb 10 Dirk BoutSi Die Anbetung des Jesukindcs. Madrid) Prado.

sultierenden Raum-Diagonale nur wenig verändert, läuft die

Tendenz des Löwener Stadtmalers, den innerhalb der nach Vorder-, Mittel- und Hintergrund klar zu trennenden Raum-

schichten befindlichen Gestalten ihre formale Sonderexistenz zu gewährleisten, seinen eigenen Absichten grundsätzlich

zuwider: indem er daher die Lagerung des in zwiefachen Ausladungen zu Boden schleppenden Madonnenmantels

mit der bildeinwärts gerichteten Gewand-Drapierung des vordersten Engels1 ins Einvernehmen setzt, ist er sichtbarlich

und mit gutem Gelingen bestrebt, die aus der Anlage des Madrider Bildes entspringende Kompositionslücke durch das

seiner Kunst eingeborene Prinzip der »Formverschränkung« zu schließen.

Unwillkürlich denkt man unter dem Eindruck der jüngsten Erkenntnis an die »Beweinung« in Obermauern zurück:

hatte dort ein von der Reliefplastik ausgehender Bildgedanke Rogiers auf dem Umwege über die Graphik des Meisters

•(£• "/So° und Meckenems einem tirolischen Gemälde der Spätgotik seinen Geist eingeflößt, hat diesmal eine der Raum-

illusion verhaftete Bildidee eines andern niederländischen Malers durch die Vermittlung der vervielfältigenden Kunst

die tirolische Reliefskulptur befruchtet. So entschleiert sich ein lehrreiches Quidproquo, dessen Aufdeckung in das

geheimnisvolle Kräftespiel der Künste hineinleuchtet und wohl schon unter diesem Gesichtswinkel eine Untersuchung

vom Schlage der vorliegenden vor dem Forum der Kunstwissenschaft hinlänglich rechtfertigt. Kurt Ruthe.

1 Es erscheint mir nicht ausgeschlossen, daß der Meister °(£ »^SD» mit dieser und vielleicht noch mit der hinter ihr befindlichen Engelsfigur

der niederländischen Malerei posthum einen kleinen Teil seiner Dankesschuld zurückerstattet hat: man vergleiche die überraschend ähnlich komponierten

und gewandeten Engelsgestalten in M em 1 i n gs »Anbetung des Kindes* auf dem linken Flügel des — von K. Voll in seiner Authentizität bezweifelten —

Triptychons im Prado: abgebildet in »Klassiker der Kunst« XIV (1909), T. 47.

stich L. 23.

all ihren perspektivischen Vorzügen und Mängeln im Gegen-

sinn interpretiert hat. Während aber der Stecher an dem

Verhältnis zwischen dem axialsymmetrischen Aufbau der

Hütte und der aus der Tiefenstaffelung der Figuren re- Abb 10 Dirk BoutSi Die Anbetung des Jesukindcs. Madrid) Prado.

sultierenden Raum-Diagonale nur wenig verändert, läuft die

Tendenz des Löwener Stadtmalers, den innerhalb der nach Vorder-, Mittel- und Hintergrund klar zu trennenden Raum-

schichten befindlichen Gestalten ihre formale Sonderexistenz zu gewährleisten, seinen eigenen Absichten grundsätzlich

zuwider: indem er daher die Lagerung des in zwiefachen Ausladungen zu Boden schleppenden Madonnenmantels

mit der bildeinwärts gerichteten Gewand-Drapierung des vordersten Engels1 ins Einvernehmen setzt, ist er sichtbarlich

und mit gutem Gelingen bestrebt, die aus der Anlage des Madrider Bildes entspringende Kompositionslücke durch das

seiner Kunst eingeborene Prinzip der »Formverschränkung« zu schließen.

Unwillkürlich denkt man unter dem Eindruck der jüngsten Erkenntnis an die »Beweinung« in Obermauern zurück:

hatte dort ein von der Reliefplastik ausgehender Bildgedanke Rogiers auf dem Umwege über die Graphik des Meisters

•(£• "/So° und Meckenems einem tirolischen Gemälde der Spätgotik seinen Geist eingeflößt, hat diesmal eine der Raum-

illusion verhaftete Bildidee eines andern niederländischen Malers durch die Vermittlung der vervielfältigenden Kunst

die tirolische Reliefskulptur befruchtet. So entschleiert sich ein lehrreiches Quidproquo, dessen Aufdeckung in das

geheimnisvolle Kräftespiel der Künste hineinleuchtet und wohl schon unter diesem Gesichtswinkel eine Untersuchung

vom Schlage der vorliegenden vor dem Forum der Kunstwissenschaft hinlänglich rechtfertigt. Kurt Ruthe.

1 Es erscheint mir nicht ausgeschlossen, daß der Meister °(£ »^SD» mit dieser und vielleicht noch mit der hinter ihr befindlichen Engelsfigur

der niederländischen Malerei posthum einen kleinen Teil seiner Dankesschuld zurückerstattet hat: man vergleiche die überraschend ähnlich komponierten

und gewandeten Engelsgestalten in M em 1 i n gs »Anbetung des Kindes* auf dem linken Flügel des — von K. Voll in seiner Authentizität bezweifelten —

Triptychons im Prado: abgebildet in »Klassiker der Kunst« XIV (1909), T. 47.