2

Münchner kunsttechnische Blätter.

Nr.:.

Der „echte" Oelmalgrund.

VonD. H. (Schluss.)

Der Wert einer „möglichst dünnen" Grundierung

soll durchaus nicht bestritten werden; aber gerade

durch die vom Autor so sehr verpönte Vorgrundie-

rung mit leimartigen Substanzen (die übrigens durch

Alaun, Formalin u. a. wasserunlöslich gemacht

werden können) ist die Möglichkeit einer dünnen

Oelgrundierung gegeben, während ein „echter"

Oelmalgrund ungleich dicker gegeben werden

müsste, um eine gleichmässige, glatte Oberfläche

zu erzielen. Und so drängen sich in der Praxis

allerhand Zweifel auf, ob der „echte. Oelmalgrund"

den allgemein üblichen vorgeleimten in der Tat

so sehr überragt.

Von den alten Meistern, deren Gemälde sich

zumeist jahrhundertelang tadellos erhalten haben,

stehen Albrecht Dürer und Rubens in erster Linie.

Ihre Oelgemälde auf Holz sind gewiss auf Leim-

grundierung, wie ihn die Vergolder heute noch

kennen, gemalt, und noch viel ältere, ja einige

tausend Jahre alte Malereien haben wir in den

ägyptischen Mumiensargmalereien; also kann gegen

eine Leimgrundierung nichts ernstliches einge-

wendet werden, sofern sonst die Bedingungen für

gute Erhaltung gegeben sind. Dazu gehört aber

vor allem, dass man seinen schönen, weissen Grund

nicht verschmiert, wie es heute meist geschieht,

und die Komposition so sorgfältig als nur mög-

lich vorbereitet, damit man eben mit dünnem

Farbenauftrag auskommt. (Man sehe wie dünn

Dürer z. B. gemalt hat! Und wie Rubens vorge-

gangen ist!) Bei derartig solider Arbeitsweise

würde es ganz gleich sein, ob ein „echter Oel-

malgrund" oder ein vorgeleimter Oelfarbengrund

genommen wird!

Ausser den im obigen eingehender besprochenen

Kapiteln über die Grundierung enthält das Buch

noch einige Abschnitte über „Pigmente oder Maler-

farben", deren Herstellung und maltechnische

Eigenschaften mit vieler Sachkenntnis abgehandelt

wird. Daran reihen sich kurze Bemerkungen über

das Reinigen der Pigmente, über Oele und Harze

in der Kunstmalerei (wobei das Bankulnussöl als

unvergleichlich bestes empfohlen wird).

Im Abschnitt „Oelfarben für Kunstmaler" fällt

es aber eigentümlich auf, dass daselbst eine Pe-

tition französischer Künstler wörtlich wiedergegeben

ist, die mit zahlreichen Unterschriften versehen

an die Pariser Präfektur und Munizipalleitung ge-

richtet war, worin um Schutz gegen Farbenfälschung

durch öffentliche Kontrolle gebeten wird. Wo

hat Montanus wohl die letzten Jahrzehnte zuge-

bracht, dass er nicht wusste, dass wir in Deutsch-

land längst eine Bewegung haben, die sich zur

Aufgabe gemacht hat, durch eingehendes Studium

aller maltechnischen Fragen die auf Haltbarkeit

ausgehenden Malmethoden kennen zu lernen und

für deren allgemeine Verbreitung Sorge zu tragen?

Man mag mit Keim und seiner Gefolgschaft durch-

aus nicht in allem übereinstimmen, aber das

müssen ihm seine Feinde lassen, ihm gebührt das

Verdienst, zuerst auf die Schäden und den Schlen-

drian in der Technik der Farbenbereitung und

Anwendung hingewiesen zu haben.

Herr Montanus weiss davon, wie es scheint,

nichts, dafür bringt er am Schluss seines Buches

noch Artikel aus Düsseldorfer Zeitungen über

„Erhaltung der Gemäldegalerie" und den sich

daran schliessenden Zeitungsstreit (eigentlich mehr

von lokalem Interesse) und einen ganz unsachlich

gehaltenen älteren Zeitungsartikel über den„Zustand

der Böcklin-Bilder in der Schackgalerie", worin

Bilderschäden aufgedeckt wurden, die zum grössten

Glück gar nicht vorhanden sind, und dessen Inhalt

längst zurückgewiesen worden ist. So fällt der

Schluss des Buches stark ab gegen den vielver-

sprechenden Anfang der mit einem vielsagenden

Titel versehenen „Anleitung zur Anfertigung dauer-

haftester Oelgemälde", die immerhin, wenn sie

auch mitunter zum Widerspruch herausforderte,

Anlass gegeben hat, der wichtigen Grundierungs-

frage näherzutreten.

Der Druck der Radierungen und Stiche

kleinen Formates.

Von J. Mai.

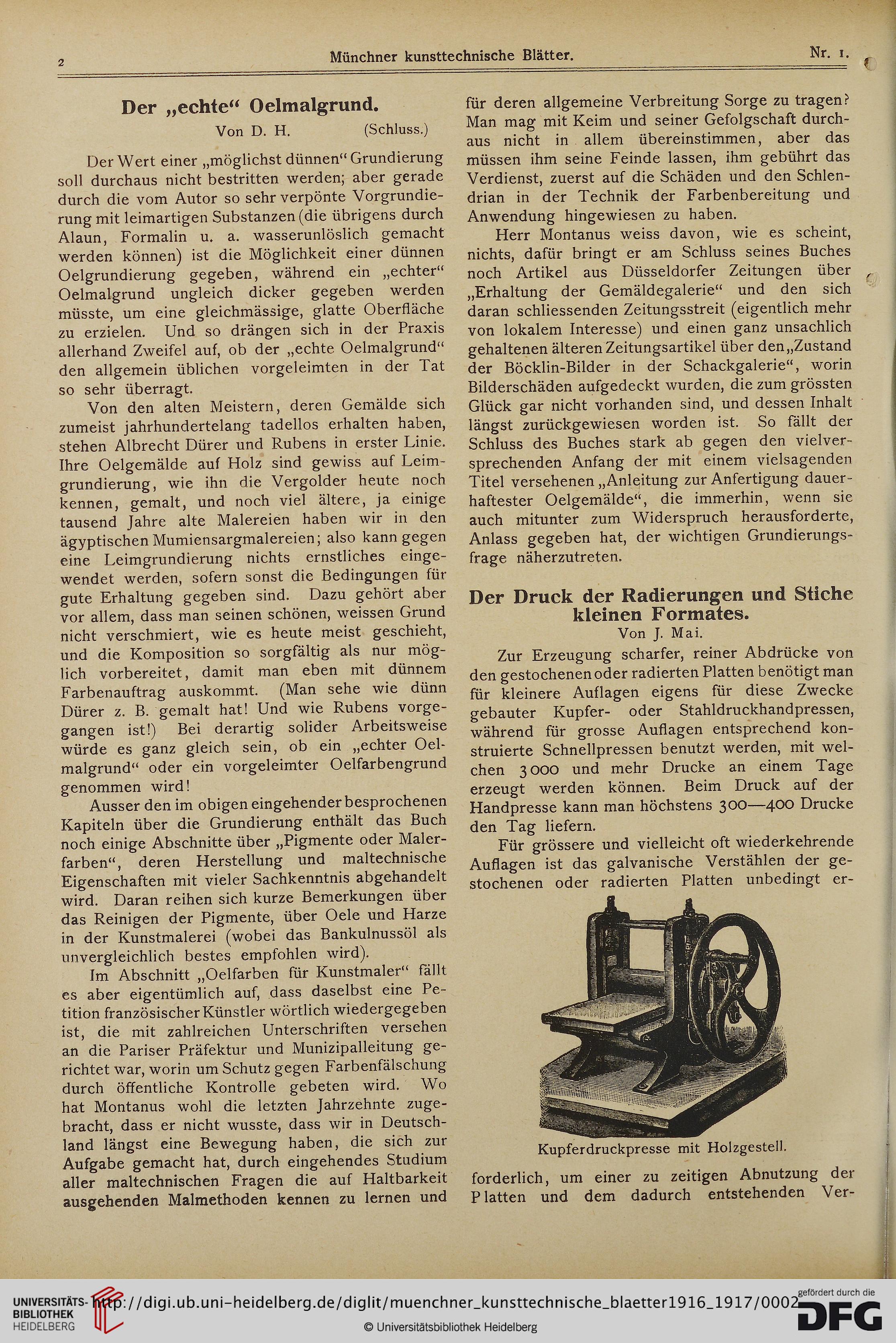

Zur Erzeugung scharfer, reiner Abdrücke von

den gestochenen oder radierten Platten benötigt man

für kleinere Auflagen eigens für diese Zwecke

gebauter Kupfer- oder Stahldruckhandpressen,

während für grosse Auflagen entsprechend kon-

struierte Schnellpressen benutzt werden, mit wel-

chen 3000 und mehr Drucke an einem Tage

erzeugt werden können. Beim Druck auf der

Handpresse kann man höchstens 300—400 Drucke

den Tag liefern.

Für grössere und vielleicht oft wiederkehrende

Auflagen ist das galvanische Verstählen der ge-

stochenen oder radierten Platten unbedingt er-

Kupferdruckpresse mit Holzgeste!!.

forderlich, um einer zu zeitigen Abnutzung der

Platten und dem dadurch entstehenden Ver-

Münchner kunsttechnische Blätter.

Nr.:.

Der „echte" Oelmalgrund.

VonD. H. (Schluss.)

Der Wert einer „möglichst dünnen" Grundierung

soll durchaus nicht bestritten werden; aber gerade

durch die vom Autor so sehr verpönte Vorgrundie-

rung mit leimartigen Substanzen (die übrigens durch

Alaun, Formalin u. a. wasserunlöslich gemacht

werden können) ist die Möglichkeit einer dünnen

Oelgrundierung gegeben, während ein „echter"

Oelmalgrund ungleich dicker gegeben werden

müsste, um eine gleichmässige, glatte Oberfläche

zu erzielen. Und so drängen sich in der Praxis

allerhand Zweifel auf, ob der „echte. Oelmalgrund"

den allgemein üblichen vorgeleimten in der Tat

so sehr überragt.

Von den alten Meistern, deren Gemälde sich

zumeist jahrhundertelang tadellos erhalten haben,

stehen Albrecht Dürer und Rubens in erster Linie.

Ihre Oelgemälde auf Holz sind gewiss auf Leim-

grundierung, wie ihn die Vergolder heute noch

kennen, gemalt, und noch viel ältere, ja einige

tausend Jahre alte Malereien haben wir in den

ägyptischen Mumiensargmalereien; also kann gegen

eine Leimgrundierung nichts ernstliches einge-

wendet werden, sofern sonst die Bedingungen für

gute Erhaltung gegeben sind. Dazu gehört aber

vor allem, dass man seinen schönen, weissen Grund

nicht verschmiert, wie es heute meist geschieht,

und die Komposition so sorgfältig als nur mög-

lich vorbereitet, damit man eben mit dünnem

Farbenauftrag auskommt. (Man sehe wie dünn

Dürer z. B. gemalt hat! Und wie Rubens vorge-

gangen ist!) Bei derartig solider Arbeitsweise

würde es ganz gleich sein, ob ein „echter Oel-

malgrund" oder ein vorgeleimter Oelfarbengrund

genommen wird!

Ausser den im obigen eingehender besprochenen

Kapiteln über die Grundierung enthält das Buch

noch einige Abschnitte über „Pigmente oder Maler-

farben", deren Herstellung und maltechnische

Eigenschaften mit vieler Sachkenntnis abgehandelt

wird. Daran reihen sich kurze Bemerkungen über

das Reinigen der Pigmente, über Oele und Harze

in der Kunstmalerei (wobei das Bankulnussöl als

unvergleichlich bestes empfohlen wird).

Im Abschnitt „Oelfarben für Kunstmaler" fällt

es aber eigentümlich auf, dass daselbst eine Pe-

tition französischer Künstler wörtlich wiedergegeben

ist, die mit zahlreichen Unterschriften versehen

an die Pariser Präfektur und Munizipalleitung ge-

richtet war, worin um Schutz gegen Farbenfälschung

durch öffentliche Kontrolle gebeten wird. Wo

hat Montanus wohl die letzten Jahrzehnte zuge-

bracht, dass er nicht wusste, dass wir in Deutsch-

land längst eine Bewegung haben, die sich zur

Aufgabe gemacht hat, durch eingehendes Studium

aller maltechnischen Fragen die auf Haltbarkeit

ausgehenden Malmethoden kennen zu lernen und

für deren allgemeine Verbreitung Sorge zu tragen?

Man mag mit Keim und seiner Gefolgschaft durch-

aus nicht in allem übereinstimmen, aber das

müssen ihm seine Feinde lassen, ihm gebührt das

Verdienst, zuerst auf die Schäden und den Schlen-

drian in der Technik der Farbenbereitung und

Anwendung hingewiesen zu haben.

Herr Montanus weiss davon, wie es scheint,

nichts, dafür bringt er am Schluss seines Buches

noch Artikel aus Düsseldorfer Zeitungen über

„Erhaltung der Gemäldegalerie" und den sich

daran schliessenden Zeitungsstreit (eigentlich mehr

von lokalem Interesse) und einen ganz unsachlich

gehaltenen älteren Zeitungsartikel über den„Zustand

der Böcklin-Bilder in der Schackgalerie", worin

Bilderschäden aufgedeckt wurden, die zum grössten

Glück gar nicht vorhanden sind, und dessen Inhalt

längst zurückgewiesen worden ist. So fällt der

Schluss des Buches stark ab gegen den vielver-

sprechenden Anfang der mit einem vielsagenden

Titel versehenen „Anleitung zur Anfertigung dauer-

haftester Oelgemälde", die immerhin, wenn sie

auch mitunter zum Widerspruch herausforderte,

Anlass gegeben hat, der wichtigen Grundierungs-

frage näherzutreten.

Der Druck der Radierungen und Stiche

kleinen Formates.

Von J. Mai.

Zur Erzeugung scharfer, reiner Abdrücke von

den gestochenen oder radierten Platten benötigt man

für kleinere Auflagen eigens für diese Zwecke

gebauter Kupfer- oder Stahldruckhandpressen,

während für grosse Auflagen entsprechend kon-

struierte Schnellpressen benutzt werden, mit wel-

chen 3000 und mehr Drucke an einem Tage

erzeugt werden können. Beim Druck auf der

Handpresse kann man höchstens 300—400 Drucke

den Tag liefern.

Für grössere und vielleicht oft wiederkehrende

Auflagen ist das galvanische Verstählen der ge-

stochenen oder radierten Platten unbedingt er-

Kupferdruckpresse mit Holzgeste!!.

forderlich, um einer zu zeitigen Abnutzung der

Platten und dem dadurch entstehenden Ver-