4

Für ein suchendes eher als für ein wissendes Publikum, zu vorerst einmal

möglichst ungehemmtem Schauen und Aufnehmen mehr als für wägende Prüfung

und Zergliederung zusammengestellt, haben die Bilder in der Hauptsache auch

wohl die einfache ,,ästhetische“ Würdigung erfahren, auf die jedes Kunstwerk

aller Zeiten und jeder Richtung zuerst und zuletzt Anspruch besitzt. Auch

für diese rein sinnliche Betrachtung bilden sich Gruppen, die immer auch wissen-

schaftlichen Gruppierungen entsprechen, wenn die zum Teil mit ganz andern

Mitteln arbeitende Kunstgeschichte keinen Trugschlüssen oder einem allzu-

großen Vertrauen zur Photographie zum Opfer gefallen ist. Sie sind durch

ausgeprägte Wesensverwandtschaft der einzelnen Werke in sich fest gebunden

oder bei gemeinsamer Unvereinbarkeit mit bestimmten andern Gruppen und

deren Gliedern von außen her zusammengeballt.

Die „Primitiven“ der Zürcher Ausstellung hatten ihren Zusammenhalt

mehr in der Gegensätzlichkeit zum Hauptteil und Kern der Ausstellung als in

einer örtlichen oder engern stilistischen Zusammengehörigkeit. Bs bestand

auch nicht die Absicht, diese Zeit des frühen fünfzehnten Jahrhunderts in der

gleichen Bindringlichkeit und Fülle zur Darstellung zu bringen wie die späteren

Jahrzehnte. Auch die wenigen hier durch Abbildungen gebotenen Proben lassen

aber deutlich genug erkennen, wie in dieser Zeit ohne Unterschied noch die

Form des großen Wandgemäldes auch für das Tafelbild bestimmend ist, und

wie fern diese Malerei der körperlichen und ungestümen Welt steht. Gelöst

von jedem Orte, sich ganz allein genügend, erzählen die schlicht in die Fläche

gebreiteten Gestalten ihre Geschichten. Leblose Dinge sind, wo sie neben den

wenigen Figuren ihre Rolle zu spielen -—- mitzureden — haben, mit der gleichen

Deutlichkeit hervorgehoben;

sie können gar nicht über-

sehen werden; aber nur sie

sind vorhanden. Die Nürn-

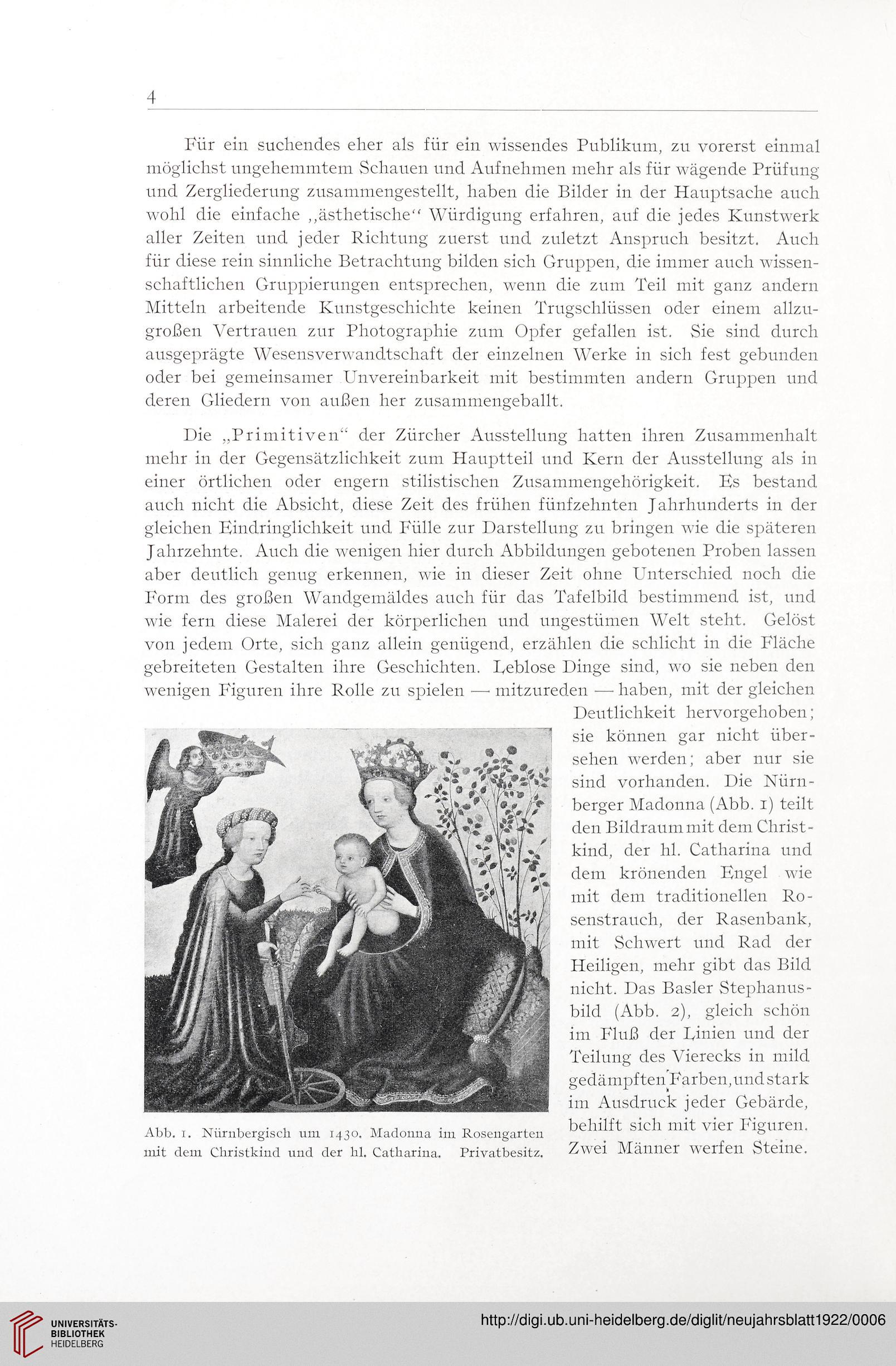

berger Madonna (Abb. i) teilt

den Bildraum mit dem Christ-

kind, der hl. Catharina und

dem krönenden Bngel wie

mit dem traditionellen Ro-

senstrauch, der Rasenbank,

mit Schwert und Rad der

Heiligen, mehr gibt das Bild

nicht. Das Basler Stephanus -

bild (Abb. 2), gleich schön

im Fluß der Linien und der

Teilung des Vierecks in mild

gedämpf ten Farben, und stark

im Ausdruck jeder Gebärde,

A1, xt- 1 ■ 1 . • -n j. behilft sich mit vier Figuren.

Abb. 1. Nurnbergisch 11111 1430. Madonna 1111 Rosengarten ö

mit dem Christkind und der hl. Catharina. Privatbesitz. Zwei Männer werfen Steine.

Für ein suchendes eher als für ein wissendes Publikum, zu vorerst einmal

möglichst ungehemmtem Schauen und Aufnehmen mehr als für wägende Prüfung

und Zergliederung zusammengestellt, haben die Bilder in der Hauptsache auch

wohl die einfache ,,ästhetische“ Würdigung erfahren, auf die jedes Kunstwerk

aller Zeiten und jeder Richtung zuerst und zuletzt Anspruch besitzt. Auch

für diese rein sinnliche Betrachtung bilden sich Gruppen, die immer auch wissen-

schaftlichen Gruppierungen entsprechen, wenn die zum Teil mit ganz andern

Mitteln arbeitende Kunstgeschichte keinen Trugschlüssen oder einem allzu-

großen Vertrauen zur Photographie zum Opfer gefallen ist. Sie sind durch

ausgeprägte Wesensverwandtschaft der einzelnen Werke in sich fest gebunden

oder bei gemeinsamer Unvereinbarkeit mit bestimmten andern Gruppen und

deren Gliedern von außen her zusammengeballt.

Die „Primitiven“ der Zürcher Ausstellung hatten ihren Zusammenhalt

mehr in der Gegensätzlichkeit zum Hauptteil und Kern der Ausstellung als in

einer örtlichen oder engern stilistischen Zusammengehörigkeit. Bs bestand

auch nicht die Absicht, diese Zeit des frühen fünfzehnten Jahrhunderts in der

gleichen Bindringlichkeit und Fülle zur Darstellung zu bringen wie die späteren

Jahrzehnte. Auch die wenigen hier durch Abbildungen gebotenen Proben lassen

aber deutlich genug erkennen, wie in dieser Zeit ohne Unterschied noch die

Form des großen Wandgemäldes auch für das Tafelbild bestimmend ist, und

wie fern diese Malerei der körperlichen und ungestümen Welt steht. Gelöst

von jedem Orte, sich ganz allein genügend, erzählen die schlicht in die Fläche

gebreiteten Gestalten ihre Geschichten. Leblose Dinge sind, wo sie neben den

wenigen Figuren ihre Rolle zu spielen -—- mitzureden — haben, mit der gleichen

Deutlichkeit hervorgehoben;

sie können gar nicht über-

sehen werden; aber nur sie

sind vorhanden. Die Nürn-

berger Madonna (Abb. i) teilt

den Bildraum mit dem Christ-

kind, der hl. Catharina und

dem krönenden Bngel wie

mit dem traditionellen Ro-

senstrauch, der Rasenbank,

mit Schwert und Rad der

Heiligen, mehr gibt das Bild

nicht. Das Basler Stephanus -

bild (Abb. 2), gleich schön

im Fluß der Linien und der

Teilung des Vierecks in mild

gedämpf ten Farben, und stark

im Ausdruck jeder Gebärde,

A1, xt- 1 ■ 1 . • -n j. behilft sich mit vier Figuren.

Abb. 1. Nurnbergisch 11111 1430. Madonna 1111 Rosengarten ö

mit dem Christkind und der hl. Catharina. Privatbesitz. Zwei Männer werfen Steine.