der grauen Mauer, mit der Hel¬

ligkeit des Gesichtes und der

Hände; und in der Art, wie diese

kostbaren Farben die Bedeutung

der Figur und den ganzen In¬

halt des Bildes vertiefen und

noch einmal ausprägen. Dabei

sind seine Elemente ziemlich ein¬

fach in die Fläche gezeichnet

und mit Farbe belegt. Wenn der

Kupferstich des Meisters E S

koloriert würde, müßte die Wir¬

kung ähnlich sein. Farblos ist

er leicht als Übersetzung eines

irgendwo vorhandenen Gemäl¬

des mit nur zeichnerischen Mit¬

teln und Absichten verständlich,

und als solche sehr reich. Schon¬

gauer, mit dem die Straßburger

Maria in Beziehung gebracht

worden ist, schafft in seinen

Kupferstichen Werke, die an bildmäßiger Wirkung die Gemälde seiner Zeitge-

nossen weit übertreffen und von diesen wie von den Malern noch mancher

späteren Generation nun als Vorlagen für ihre Bilder benutzt werden. Seine Maria

im Garten (oder „im Hofe“) läßt die Befangenheit der Straßburger Maria und

ihre Gebundenheit weit hinter sich. Br richtet sie frei auf und setzt an die

Stelle des Hintergrundes den Raum, Br umgibt die Maria und das Christkind

mit so viel Ruft und Raum, daß es einen für sie frösteln könnte (Abb. 18).

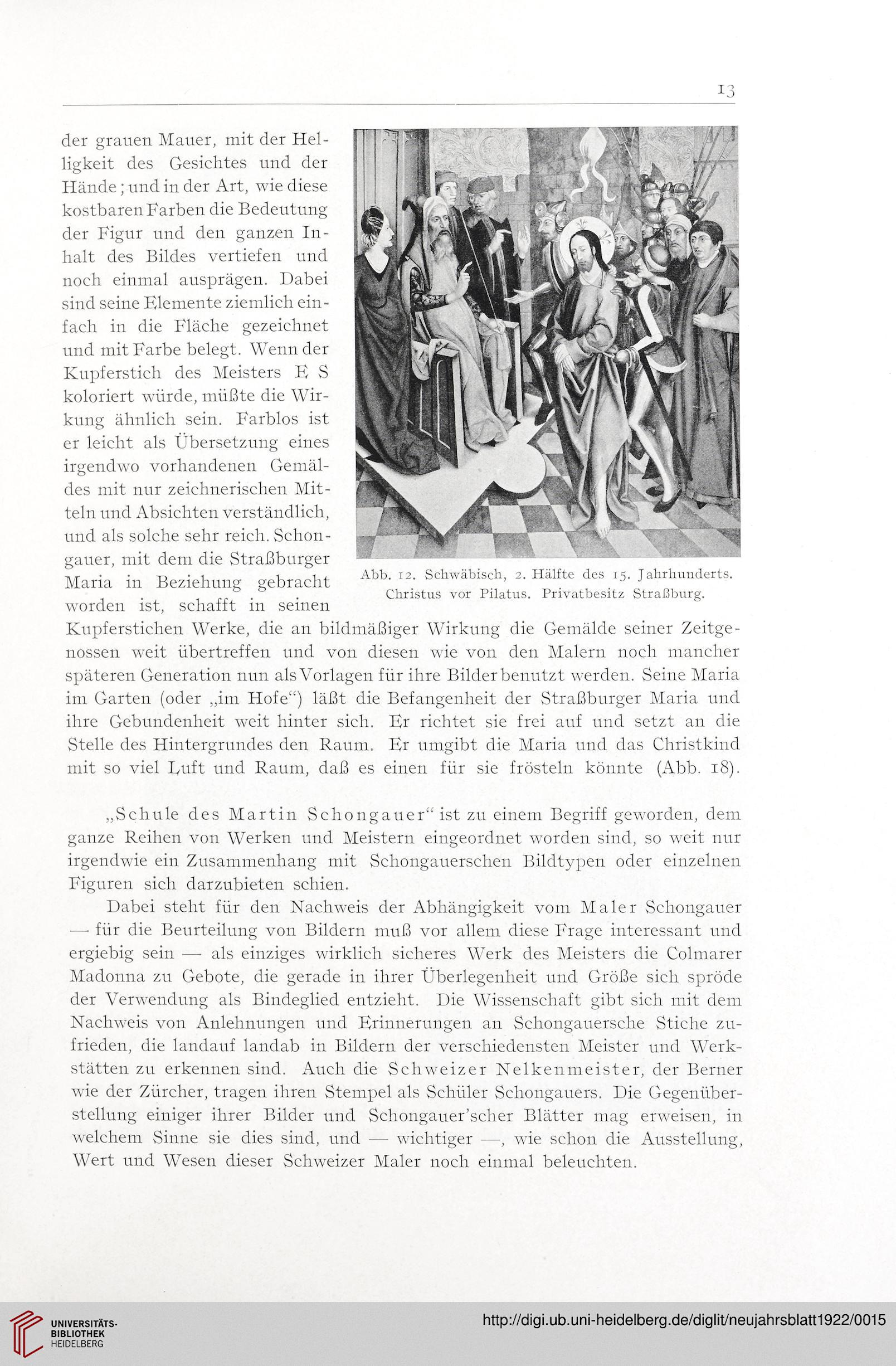

Abb. 12. Schwäbisch, 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Christus vor Pilatus. Privatbesitz Straßburg.

„Schule des Martin Schongauer“ ist zu einem Begriff geworden, dem

ganze Reihen von Werken und Meistern eingeordnet worden sind, so weit nur

irgendwie ein Zusammenhang mit Schongauerschen Bildtypen oder einzelnen

Figuren sich darzubieten schien.

Dabei steht für den Nachweis der Abhängigkeit vom Maler Schongauer

— für die Beurteilung von Bildern muß vor allem diese Frage interessant und

ergiebig sein — als einziges wirklich sicheres Werk des Meisters die Colmarer

Madonna zu Gebote, die gerade in ihrer Überlegenheit und Größe sich spröde

der Verwendung als Bindeglied entzieht. Die Wissenschaft gibt sich mit dem

Nachweis von Anlehnungen und Erinnerungen an Schongauersche Stiche zu-

frieden, die landauf landab in Bildern der verschiedensten Meister und Werk-

stätten zu erkennen sind. Auch die Schweizer Nelkenmeister, der Berner

wie der Zürcher, tragen ihren Stempel als Schüler Schongauers. Die Gegenüber-

stellung einiger ihrer Bilder und Schongauer’scher Blätter mag erweisen, in

welchem Sinne sie dies sind, und ■— wichtiger —, wie schon die Ausstellung,

Wert und Wesen dieser Schweizer Maler noch einmal beleuchten.

ligkeit des Gesichtes und der

Hände; und in der Art, wie diese

kostbaren Farben die Bedeutung

der Figur und den ganzen In¬

halt des Bildes vertiefen und

noch einmal ausprägen. Dabei

sind seine Elemente ziemlich ein¬

fach in die Fläche gezeichnet

und mit Farbe belegt. Wenn der

Kupferstich des Meisters E S

koloriert würde, müßte die Wir¬

kung ähnlich sein. Farblos ist

er leicht als Übersetzung eines

irgendwo vorhandenen Gemäl¬

des mit nur zeichnerischen Mit¬

teln und Absichten verständlich,

und als solche sehr reich. Schon¬

gauer, mit dem die Straßburger

Maria in Beziehung gebracht

worden ist, schafft in seinen

Kupferstichen Werke, die an bildmäßiger Wirkung die Gemälde seiner Zeitge-

nossen weit übertreffen und von diesen wie von den Malern noch mancher

späteren Generation nun als Vorlagen für ihre Bilder benutzt werden. Seine Maria

im Garten (oder „im Hofe“) läßt die Befangenheit der Straßburger Maria und

ihre Gebundenheit weit hinter sich. Br richtet sie frei auf und setzt an die

Stelle des Hintergrundes den Raum, Br umgibt die Maria und das Christkind

mit so viel Ruft und Raum, daß es einen für sie frösteln könnte (Abb. 18).

Abb. 12. Schwäbisch, 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Christus vor Pilatus. Privatbesitz Straßburg.

„Schule des Martin Schongauer“ ist zu einem Begriff geworden, dem

ganze Reihen von Werken und Meistern eingeordnet worden sind, so weit nur

irgendwie ein Zusammenhang mit Schongauerschen Bildtypen oder einzelnen

Figuren sich darzubieten schien.

Dabei steht für den Nachweis der Abhängigkeit vom Maler Schongauer

— für die Beurteilung von Bildern muß vor allem diese Frage interessant und

ergiebig sein — als einziges wirklich sicheres Werk des Meisters die Colmarer

Madonna zu Gebote, die gerade in ihrer Überlegenheit und Größe sich spröde

der Verwendung als Bindeglied entzieht. Die Wissenschaft gibt sich mit dem

Nachweis von Anlehnungen und Erinnerungen an Schongauersche Stiche zu-

frieden, die landauf landab in Bildern der verschiedensten Meister und Werk-

stätten zu erkennen sind. Auch die Schweizer Nelkenmeister, der Berner

wie der Zürcher, tragen ihren Stempel als Schüler Schongauers. Die Gegenüber-

stellung einiger ihrer Bilder und Schongauer’scher Blätter mag erweisen, in

welchem Sinne sie dies sind, und ■— wichtiger —, wie schon die Ausstellung,

Wert und Wesen dieser Schweizer Maler noch einmal beleuchten.