i5

das Lendentuch gelblich-weiß, im Wasser bräunlich-grünlich; die Landschaft

grünlich-bräunlich und grau-grünlich, der Wolkensaum um die Erscheinung

Gottvaters stumpf blaugrün. Der Nelkenmeister ist zwei Jahrzehnte jünger

als Martin Schongauer. Wenn außer seinem Bilde und dem Schongauerschen

Kupferstich B. 8 (Abb. 22) keine Darstellungen der Taufe vorhanden wären,

so müßte die Überzeugung von der direkten Abhängigkeit des Nelkenmeisters

sich erdrückend aufdrängen. Die Änderungen erscheinen belanglos. Der Land-

schaft ist im Bilde mehr Fläche gegeben, Christus ist dem Täufer um weniges

näher, voll nach vorn gedreht, und legt die Hände zusammen, der Engel steht

im Profil. Sonst sind die Figuren, die Gebärden, die Requisiten die gleichen,

der spitze Berg ist da, das steile Uferbord, der im Wasser schwimmende Schurz,

das Buch des Täufers. Schongauer und der Berner Nelkenmeister sind aber

nicht die einzigen, die den Vorgang so wiedergeben. Von dem schon ge-

nannten Kupferstecher E S, dem Vorläufer Schongauers, ist das hier ab-

gebildete (Abb. 21) und noch ein zweites Blatt bekannt, bei sonst dem ersten

entsprechender Anlage gießt dort der Täufer mit hoch erhobenen Händen aus

einer Kanne dem ihm zugekehrten Christus das Wasser über das Haupt; auch

er hat aber die Komposition nicht erfunden, sondern sie in einer frühem Stufe,

vor der wieder viele andere liegen, fertig übernommen; und er wie Schongauer

und der Nelkenmeister haben, wie ihre Vorgänger und Zeitgenossen, nur an

einem alten Werkstück sorgsam weitergefeilt.

Gemeinsamkeit des Motivs ist an sich in dieser Zeit für die Frage der

künstlerischen Zusammenhänge völlig bedeutungslos, wohl aber bedeutet sie

oft den Hintergrund, auf dem sich die

Sonderart der verschiedenen „Hände“

am reinsten anzeigt. Der Meister E S

sucht Symmetrie und Größe; er schafft

aus der Vorstellung, „aus dem Kopf“.

Neben ihm ist Schongauer der Realist;

er will den Vorgang durch Wahrschein¬

lichkeit glaubhaft machen. Sicher ist es

sein Einfall, Christus für die Vornahme

der Taufe aus der Bildmitte weg gegen

J ohannes zu drehen und den Engel von

den beiden heiligen Männern zu schei¬

den, um ihn als Diener, der er ist, ab¬

seits warten zu lassen, bis der Augen¬

blick für seine Handreichung kommt.

Handlung und Handlungsbereitschaft

der drei Figuren, das strömende Wasser

das schwingende Lendentuch, die auf¬

gebäumten Felsen, die kontrastreiche

Landschaft machen das Blatt leben-

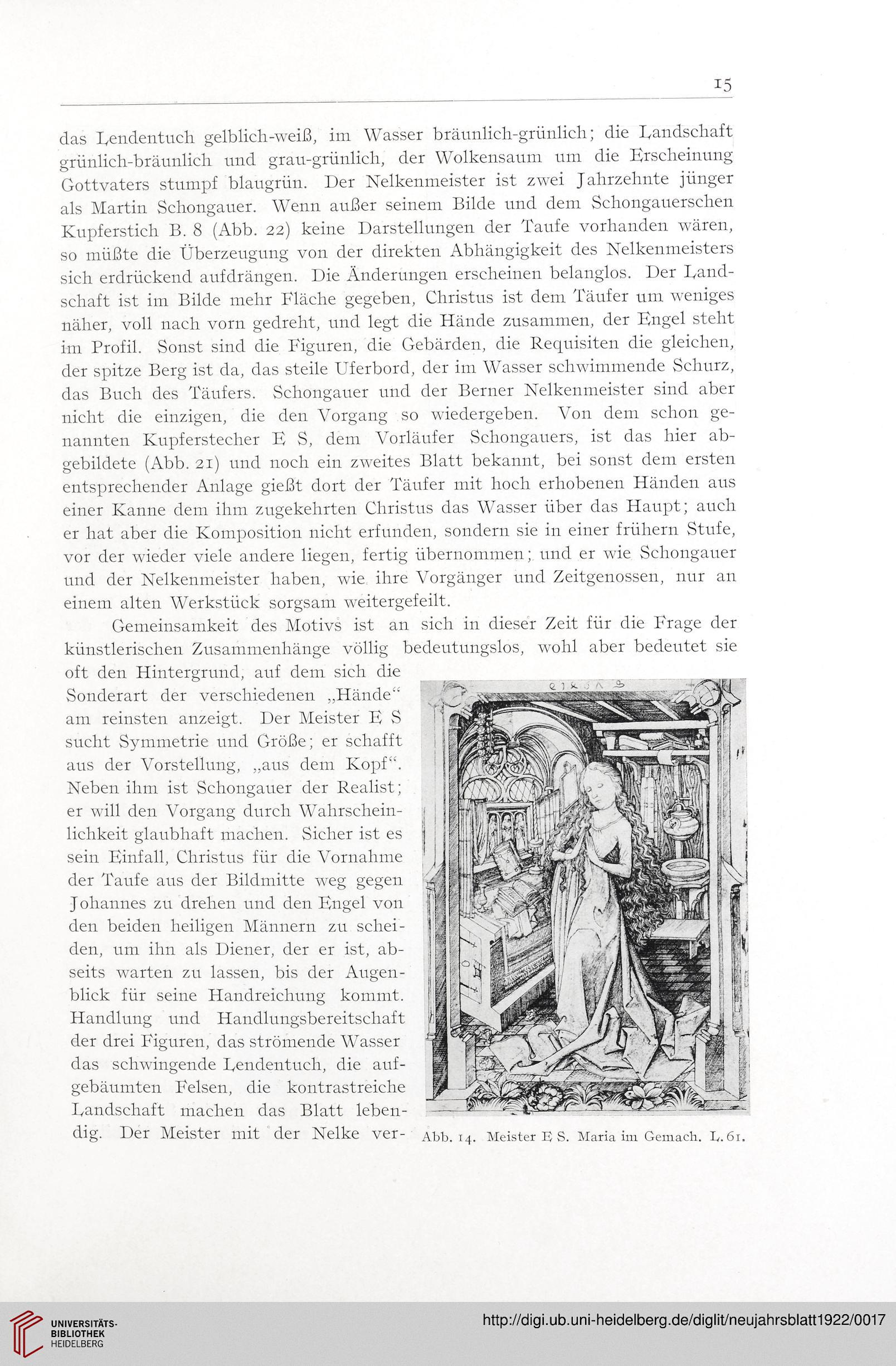

dig. Der Meister mit der Nelke ver- Abb. 14. Meister E S. Maria im Gemach. K 61.

das Lendentuch gelblich-weiß, im Wasser bräunlich-grünlich; die Landschaft

grünlich-bräunlich und grau-grünlich, der Wolkensaum um die Erscheinung

Gottvaters stumpf blaugrün. Der Nelkenmeister ist zwei Jahrzehnte jünger

als Martin Schongauer. Wenn außer seinem Bilde und dem Schongauerschen

Kupferstich B. 8 (Abb. 22) keine Darstellungen der Taufe vorhanden wären,

so müßte die Überzeugung von der direkten Abhängigkeit des Nelkenmeisters

sich erdrückend aufdrängen. Die Änderungen erscheinen belanglos. Der Land-

schaft ist im Bilde mehr Fläche gegeben, Christus ist dem Täufer um weniges

näher, voll nach vorn gedreht, und legt die Hände zusammen, der Engel steht

im Profil. Sonst sind die Figuren, die Gebärden, die Requisiten die gleichen,

der spitze Berg ist da, das steile Uferbord, der im Wasser schwimmende Schurz,

das Buch des Täufers. Schongauer und der Berner Nelkenmeister sind aber

nicht die einzigen, die den Vorgang so wiedergeben. Von dem schon ge-

nannten Kupferstecher E S, dem Vorläufer Schongauers, ist das hier ab-

gebildete (Abb. 21) und noch ein zweites Blatt bekannt, bei sonst dem ersten

entsprechender Anlage gießt dort der Täufer mit hoch erhobenen Händen aus

einer Kanne dem ihm zugekehrten Christus das Wasser über das Haupt; auch

er hat aber die Komposition nicht erfunden, sondern sie in einer frühem Stufe,

vor der wieder viele andere liegen, fertig übernommen; und er wie Schongauer

und der Nelkenmeister haben, wie ihre Vorgänger und Zeitgenossen, nur an

einem alten Werkstück sorgsam weitergefeilt.

Gemeinsamkeit des Motivs ist an sich in dieser Zeit für die Frage der

künstlerischen Zusammenhänge völlig bedeutungslos, wohl aber bedeutet sie

oft den Hintergrund, auf dem sich die

Sonderart der verschiedenen „Hände“

am reinsten anzeigt. Der Meister E S

sucht Symmetrie und Größe; er schafft

aus der Vorstellung, „aus dem Kopf“.

Neben ihm ist Schongauer der Realist;

er will den Vorgang durch Wahrschein¬

lichkeit glaubhaft machen. Sicher ist es

sein Einfall, Christus für die Vornahme

der Taufe aus der Bildmitte weg gegen

J ohannes zu drehen und den Engel von

den beiden heiligen Männern zu schei¬

den, um ihn als Diener, der er ist, ab¬

seits warten zu lassen, bis der Augen¬

blick für seine Handreichung kommt.

Handlung und Handlungsbereitschaft

der drei Figuren, das strömende Wasser

das schwingende Lendentuch, die auf¬

gebäumten Felsen, die kontrastreiche

Landschaft machen das Blatt leben-

dig. Der Meister mit der Nelke ver- Abb. 14. Meister E S. Maria im Gemach. K 61.