ringert noch einmal den Größenunterschied

zwischen Christus und Johannes, stellt

Christus noch tiefer ins Wasser und voll

frontal, ohne doch zur Symmetrie des

Meisters B S zurückzukehren. Gegen-

über Schongauer bricht er die Beweg-

lichkeit, er verlangsamt den Rhythmus,

kühlt die Temperatur, streckt alle Mittel,

halb nur schwerblütig, halb vielleicht

wirklich müde, trübt ja auch alle Far-

ben. Nie kann er als Gefährte und Fort-

setzer von Schongauer gelten, eher gehört

er zu dem kühlen Zeitblom, doch ist sein

Ernst wieder etwas anderer Art.

Den Zürcher Nelkenmeister

möchte man einen affektierten Manieristen

nennen, wenn man seine Dornenkrönung

(Abb. 24) und Kreuzschleppung (Abb. 25)

an den Schongauerschen Stichen mißt

(Abb. 23 und 26), die ihnen unmittelbar

oder in einer Zwischenstufe als Grund-

lage gedient haben. Seine Glätte führt zu einer derartigen Verdünnung der

Ausdruckskraft, daß die Figuren zu Figuranten werden, die agieren statt han¬

deln. Die Bewegung läuft ohne innere

Spannung und äußern Widerstand wie von

selbst, in lockeren, kraftlosen Gelenken.

Bs muß ja nicht einfache Bequemlichkeit

oder Unfähigkeit zur Erfindung gewesen

sein, was den Maler zur Wahl der Schon-

gauerschen Vorbilder veranlaßt oder ge-

zwungen hat. Vielleicht war es aufrichtige

Verehrung für den großen Meister und die

Überzeugung von der Unübertrefflichkeit

seiner Kompositionen, vielleicht das ent-

schiedene Verlangen des Bestellers. Und

innerhalb der so gezogenen Schranken be-

müht er sich, doch etwas Eigenes zu

geben, er strebt sichtbar über die Schon-

gauersche Gotik hinweg zu einer neuen

Art von dekorativer Zierlichkeit nach un-

serem Empfinden, nur Schönheit wohl

nach seinem Geschmack. Er will für seine

Zeit, die nicht mehr die Zeit Schongauers

ist, auch modern sein. So werden die Bilder

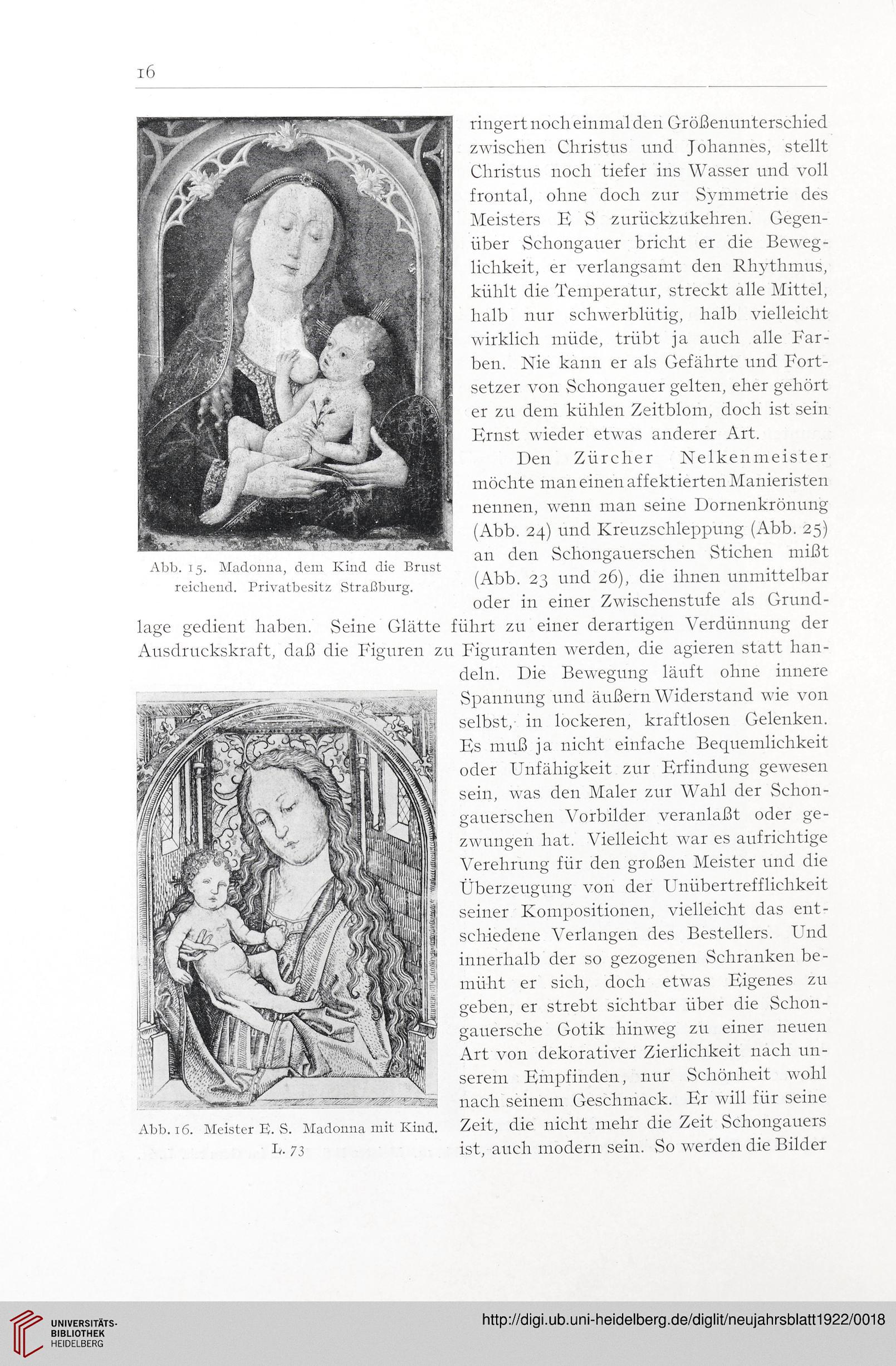

Abb. 16. Meister B. S. Madonna mit Kind.

L. 73

Abb. 15. Madonna, dem Kind die Brust

reichend. Privatbesitz Straßburg.

zwischen Christus und Johannes, stellt

Christus noch tiefer ins Wasser und voll

frontal, ohne doch zur Symmetrie des

Meisters B S zurückzukehren. Gegen-

über Schongauer bricht er die Beweg-

lichkeit, er verlangsamt den Rhythmus,

kühlt die Temperatur, streckt alle Mittel,

halb nur schwerblütig, halb vielleicht

wirklich müde, trübt ja auch alle Far-

ben. Nie kann er als Gefährte und Fort-

setzer von Schongauer gelten, eher gehört

er zu dem kühlen Zeitblom, doch ist sein

Ernst wieder etwas anderer Art.

Den Zürcher Nelkenmeister

möchte man einen affektierten Manieristen

nennen, wenn man seine Dornenkrönung

(Abb. 24) und Kreuzschleppung (Abb. 25)

an den Schongauerschen Stichen mißt

(Abb. 23 und 26), die ihnen unmittelbar

oder in einer Zwischenstufe als Grund-

lage gedient haben. Seine Glätte führt zu einer derartigen Verdünnung der

Ausdruckskraft, daß die Figuren zu Figuranten werden, die agieren statt han¬

deln. Die Bewegung läuft ohne innere

Spannung und äußern Widerstand wie von

selbst, in lockeren, kraftlosen Gelenken.

Bs muß ja nicht einfache Bequemlichkeit

oder Unfähigkeit zur Erfindung gewesen

sein, was den Maler zur Wahl der Schon-

gauerschen Vorbilder veranlaßt oder ge-

zwungen hat. Vielleicht war es aufrichtige

Verehrung für den großen Meister und die

Überzeugung von der Unübertrefflichkeit

seiner Kompositionen, vielleicht das ent-

schiedene Verlangen des Bestellers. Und

innerhalb der so gezogenen Schranken be-

müht er sich, doch etwas Eigenes zu

geben, er strebt sichtbar über die Schon-

gauersche Gotik hinweg zu einer neuen

Art von dekorativer Zierlichkeit nach un-

serem Empfinden, nur Schönheit wohl

nach seinem Geschmack. Er will für seine

Zeit, die nicht mehr die Zeit Schongauers

ist, auch modern sein. So werden die Bilder

Abb. 16. Meister B. S. Madonna mit Kind.

L. 73

Abb. 15. Madonna, dem Kind die Brust

reichend. Privatbesitz Straßburg.