Es sieht sehr alt aus — Jeder freut sich darüber! Stände es

vor dem Ausstellungszaun, so würden dieselben Leute sagen:

Das ist ja eine Schande, das Rathaus sieht alt aus, das mufs

sofort „neu renoviert" werden! Man höre nur nach Leipzig

hinüber, wo das prächtige alte Rathaus den Meisten ein

Dorn im Auge ist. „Man braucht nur", sagte dort ein Stadt-

verordneter, als die Frage des Abbruches besprochen wurde,

„erst das Rathaus und dann Rofsbachs Neue Universität zu

betrachten, um den Fortschritt in der Architektur zu er-

kennen." Das ist ja ganz richtig. Nur kommt man beim

Fortschreiten nicht immer bergauf, manchmal bergab. Und

mir will scheinen, dafs es von dem alten Paulinerkloster zu

der unter Schinkels Einflufs erbauten alten Universität bis

auf Rofsbach zwar in den Abmessungen und im Kostenauf-

wand kräftig bergauf, im geistigen Gehalt aber gleichmäfsig

bergab ging. Die akademische Richtigkeit besiegte den

malerischen Reiz — und gleichzeitig siegte die Langeweile

über bescheidene, aber echte Kunst.

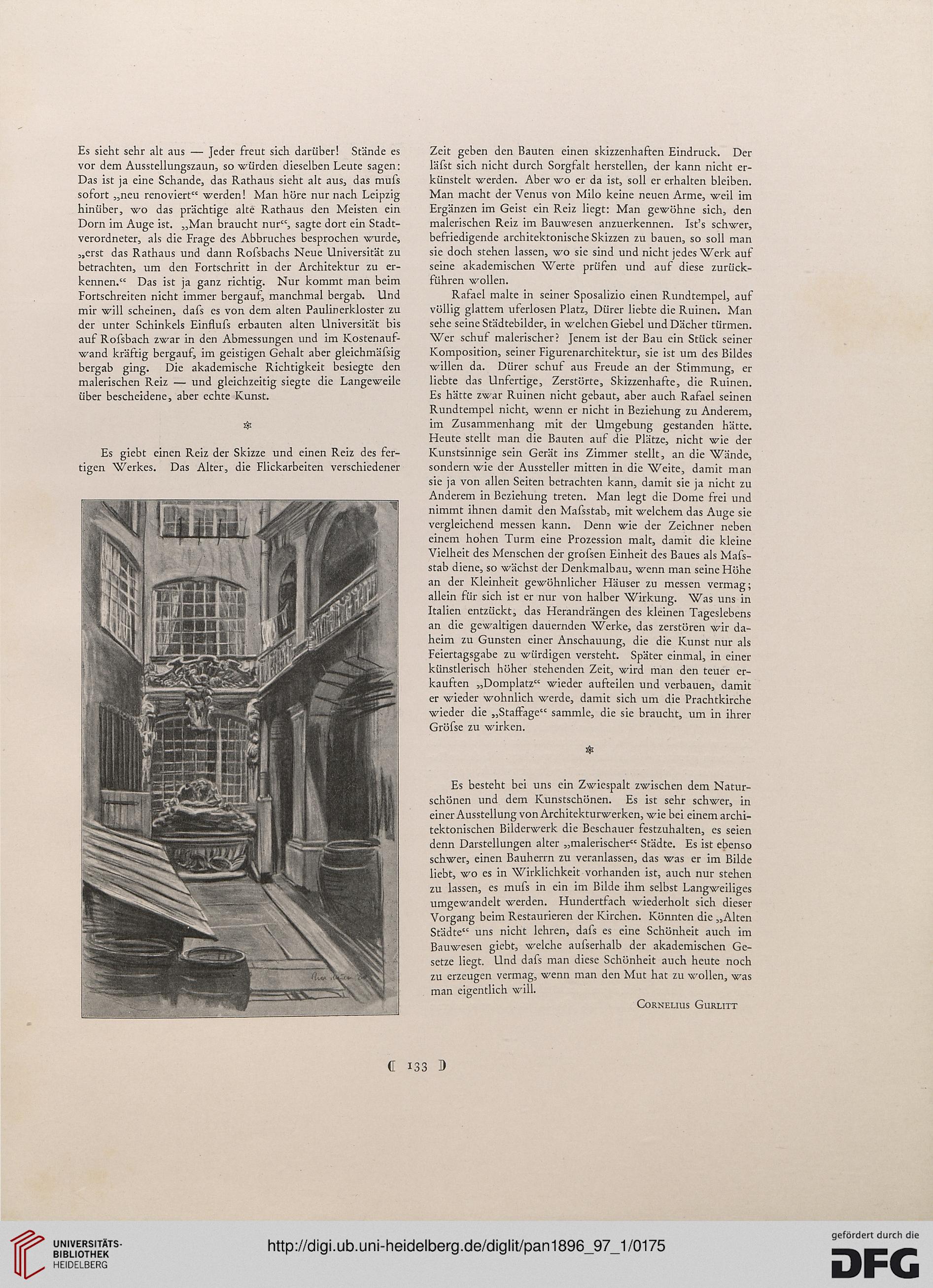

Es giebt einen Reiz der Skizze und einen Reiz des fer-

tigen "Werkes. Das Alter, die Flickarbeiten verschiedener

Zeit geben den Bauten einen skizzenhaften Eindruck. Der

läfst sich nicht durch Sorgfalt herstellen, der kann nicht er-

künstelt werden. Aber wo er da ist, soll er erhalten bleiben.

Man macht der Venus von Milo keine neuen Arme, weil im

Ergänzen im Geist ein Reiz liegt: Man gewöhne sich, den

malerischen Reiz im Bauwesen anzuerkennen. Ist's schwer,

befriedigende architektonische Skizzen zu bauen, so soll man

sie doch stehen lassen, wo sie sind und nicht jedes Werk auf

seine akademischen Werte prüfen und auf diese zurück-

führen wollen.

Rafael malte in seiner Sposalizio einen Rundtempel, auf

völlig glattem uferlosen Platz, Dürer liebte die Ruinen. Man

sehe seine Städtebilder, in welchen Giebel und Dächer türmen.

Wer schuf malerischer? Jenem ist der Bau ein Stück seiner

Komposition, seiner Figurenarchitektur, sie ist um des Bildes

willen da. Dürer schuf aus Freude an der Stimmung, er

liebte das Unfertige, Zerstörte, Skizzenhafte, die Ruinen.

Es hätte zwar Ruinen nicht gebaut, aber auch Rafael seinen

Rundtempel nicht, wenn er nicht in Beziehung zu Anderem,

im Zusammenhang mit der Umgebung gestanden hätte.

Heute stellt man die Bauten auf die Plätze, nicht wie der

Kunstsinnige sein Gerät ins Zimmer stellt, an die Wände,

sondern wie der Aussteller mitten in die Weite, damit man

sie ja von allen Seiten betrachten kann, damit sie ja nicht zu

Anderem in Beziehung treten. Man legt die Dome frei und

nimmt ihnen damit den Mafsstab, mit welchem das Auge sie

vergleichend messen kann. Denn wie der Zeichner neben

einem hohen Turm eine Prozession malt, damit die kleine

Vielheit des Menschen der grofsen Einheit des Baues als Mafs-

stab diene, so wächst der Denkmalbau, wenn man seine Höhe

an der Kleinheit gewöhnlicher Häuser zu messen vermag;

allein für sich ist er nur von halber Wirkung. Was uns in

Italien entzückt, das Herandrängen des kleinen Tageslebens

an die gewaltigen dauernden Werke, das zerstören wir da-

heim zu Gunsten einer Anschauung, die die Kunst nur als

Feiertagsgabe zu würdigen versteht. Spater einmal, in einer

künstlerisch höher stehenden Zeit, wird man den teuer er-

kauften „Domplatz" wieder aufteilen und verbauen, damit

er wieder wohnlich werde, damit sich um die Prachtkirche

wieder die „Staffage" sammle, die sie braucht, um in ihrer

Gröfse zu wirken.

Es besteht bei uns ein Zwiespalt zwischen dem Natur-

schönen und dem Kunstschönen. Es ist sehr schwer, in

einer Ausstellung von Architekturwerken, wie bei einem archi-

tektonischen Bilderwerk die Beschauer festzuhalten, es seien

denn Darstellungen alter „malerischer" Städte. Es ist ebenso

schwer, einen Bauherrn zu veranlassen, das was er im Bilde

liebt, wo es in Wirklichkeit vorhanden ist, auch nur stehen

zu lassen, es mufs in ein im Bilde ihm selbst Langweiliges

umgewandelt werden. Hundertfach wiederholt sich dieser

Vorgang beim Restaurieren der Kirchen. Könnten die „Alten

Städte" uns nicht lehren, dafs es eine Schönheit auch im

Bauwesen giebt, welche aufserhalb der akademischen Ge-

setze liegt. Und dafs man diese Schönheit auch heute noch

zu erzeugen vermag, wenn man den Mut hat zu wollen, was

man eigentlich will.

Cornelius Gurlitt

C i33 3

vor dem Ausstellungszaun, so würden dieselben Leute sagen:

Das ist ja eine Schande, das Rathaus sieht alt aus, das mufs

sofort „neu renoviert" werden! Man höre nur nach Leipzig

hinüber, wo das prächtige alte Rathaus den Meisten ein

Dorn im Auge ist. „Man braucht nur", sagte dort ein Stadt-

verordneter, als die Frage des Abbruches besprochen wurde,

„erst das Rathaus und dann Rofsbachs Neue Universität zu

betrachten, um den Fortschritt in der Architektur zu er-

kennen." Das ist ja ganz richtig. Nur kommt man beim

Fortschreiten nicht immer bergauf, manchmal bergab. Und

mir will scheinen, dafs es von dem alten Paulinerkloster zu

der unter Schinkels Einflufs erbauten alten Universität bis

auf Rofsbach zwar in den Abmessungen und im Kostenauf-

wand kräftig bergauf, im geistigen Gehalt aber gleichmäfsig

bergab ging. Die akademische Richtigkeit besiegte den

malerischen Reiz — und gleichzeitig siegte die Langeweile

über bescheidene, aber echte Kunst.

Es giebt einen Reiz der Skizze und einen Reiz des fer-

tigen "Werkes. Das Alter, die Flickarbeiten verschiedener

Zeit geben den Bauten einen skizzenhaften Eindruck. Der

läfst sich nicht durch Sorgfalt herstellen, der kann nicht er-

künstelt werden. Aber wo er da ist, soll er erhalten bleiben.

Man macht der Venus von Milo keine neuen Arme, weil im

Ergänzen im Geist ein Reiz liegt: Man gewöhne sich, den

malerischen Reiz im Bauwesen anzuerkennen. Ist's schwer,

befriedigende architektonische Skizzen zu bauen, so soll man

sie doch stehen lassen, wo sie sind und nicht jedes Werk auf

seine akademischen Werte prüfen und auf diese zurück-

führen wollen.

Rafael malte in seiner Sposalizio einen Rundtempel, auf

völlig glattem uferlosen Platz, Dürer liebte die Ruinen. Man

sehe seine Städtebilder, in welchen Giebel und Dächer türmen.

Wer schuf malerischer? Jenem ist der Bau ein Stück seiner

Komposition, seiner Figurenarchitektur, sie ist um des Bildes

willen da. Dürer schuf aus Freude an der Stimmung, er

liebte das Unfertige, Zerstörte, Skizzenhafte, die Ruinen.

Es hätte zwar Ruinen nicht gebaut, aber auch Rafael seinen

Rundtempel nicht, wenn er nicht in Beziehung zu Anderem,

im Zusammenhang mit der Umgebung gestanden hätte.

Heute stellt man die Bauten auf die Plätze, nicht wie der

Kunstsinnige sein Gerät ins Zimmer stellt, an die Wände,

sondern wie der Aussteller mitten in die Weite, damit man

sie ja von allen Seiten betrachten kann, damit sie ja nicht zu

Anderem in Beziehung treten. Man legt die Dome frei und

nimmt ihnen damit den Mafsstab, mit welchem das Auge sie

vergleichend messen kann. Denn wie der Zeichner neben

einem hohen Turm eine Prozession malt, damit die kleine

Vielheit des Menschen der grofsen Einheit des Baues als Mafs-

stab diene, so wächst der Denkmalbau, wenn man seine Höhe

an der Kleinheit gewöhnlicher Häuser zu messen vermag;

allein für sich ist er nur von halber Wirkung. Was uns in

Italien entzückt, das Herandrängen des kleinen Tageslebens

an die gewaltigen dauernden Werke, das zerstören wir da-

heim zu Gunsten einer Anschauung, die die Kunst nur als

Feiertagsgabe zu würdigen versteht. Spater einmal, in einer

künstlerisch höher stehenden Zeit, wird man den teuer er-

kauften „Domplatz" wieder aufteilen und verbauen, damit

er wieder wohnlich werde, damit sich um die Prachtkirche

wieder die „Staffage" sammle, die sie braucht, um in ihrer

Gröfse zu wirken.

Es besteht bei uns ein Zwiespalt zwischen dem Natur-

schönen und dem Kunstschönen. Es ist sehr schwer, in

einer Ausstellung von Architekturwerken, wie bei einem archi-

tektonischen Bilderwerk die Beschauer festzuhalten, es seien

denn Darstellungen alter „malerischer" Städte. Es ist ebenso

schwer, einen Bauherrn zu veranlassen, das was er im Bilde

liebt, wo es in Wirklichkeit vorhanden ist, auch nur stehen

zu lassen, es mufs in ein im Bilde ihm selbst Langweiliges

umgewandelt werden. Hundertfach wiederholt sich dieser

Vorgang beim Restaurieren der Kirchen. Könnten die „Alten

Städte" uns nicht lehren, dafs es eine Schönheit auch im

Bauwesen giebt, welche aufserhalb der akademischen Ge-

setze liegt. Und dafs man diese Schönheit auch heute noch

zu erzeugen vermag, wenn man den Mut hat zu wollen, was

man eigentlich will.

Cornelius Gurlitt

C i33 3