Gewandes: auf der einen Seite, wo wir sie zuerst erschauen,

kräuselt sich reiches Leben, fafst üppige Fülle in hastiger Be-

wegung, durch energischen Eingriff nur zusammengerafft; auf

der anderen Seite, die wir suchen müssen, ist der innere Drang

erstarrt, in regelmäfsige Furchen von oben bis unten und

breite Flächen geordnet, birgt die Hülle, die nonnenhafte, den

letzten Seufzer des Herzens. Da fühlen wir, wie die Zeit uns nahe

tritt, in der diese Standbilder lebendiger Menschen geschaffen

wurden. Und doppelt stark wirkt auf diese Sammlung des

Gemütes, im ernsten Entschlufs alle Lust der Jugend zu ver-

gessen, nun der Anblick zu den Seiten des Hochaltars, wo

wir den Höhepunkt erwarten.

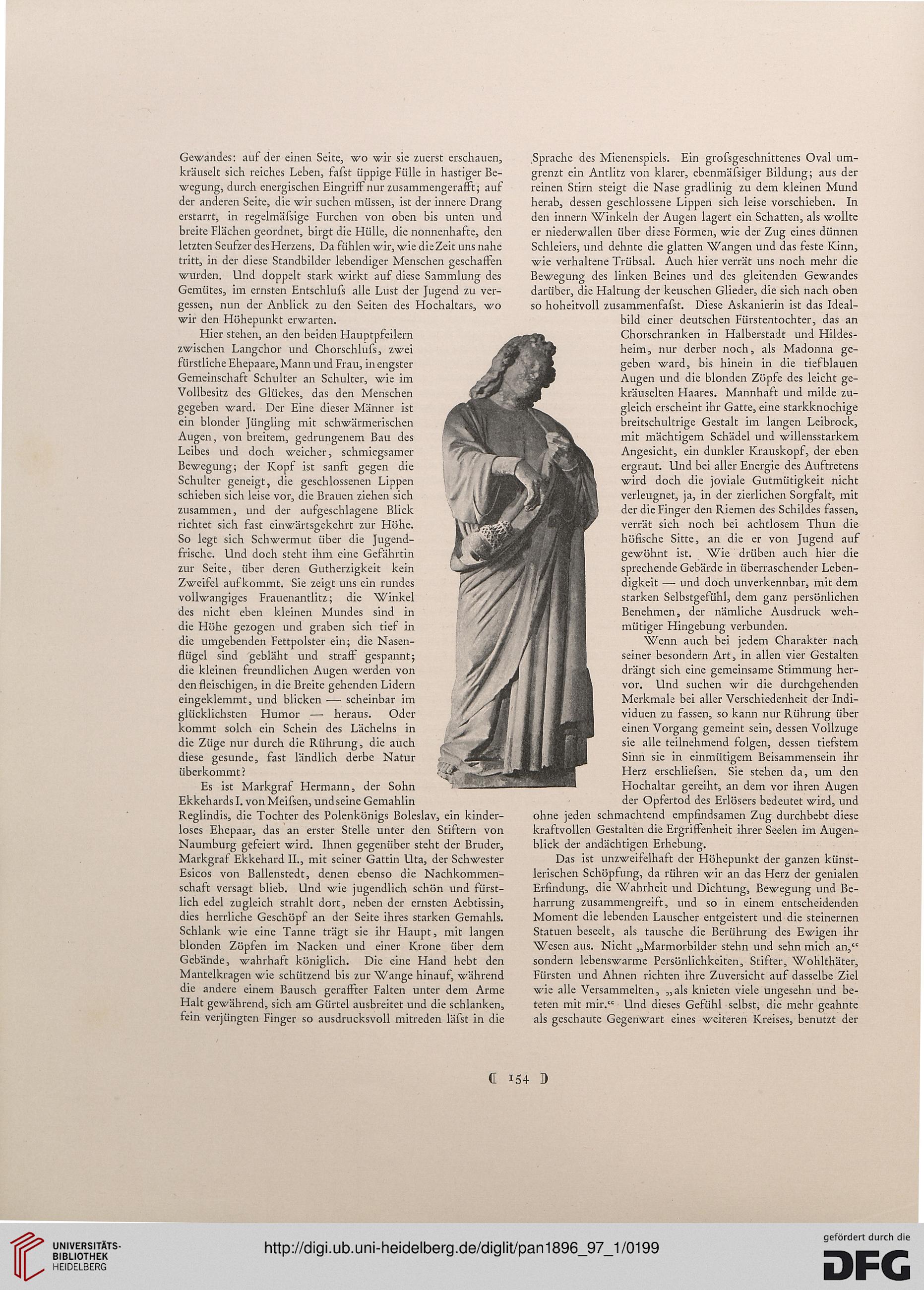

Hier stehen, an den beiden Hauptpfeilern

zwischen Langchor und Chorschlufs, zwei

fürstliche Ehepaare, Mann und Frau, in engster

Gemeinschaft Schulter an Schulter, wie im

Vollbesitz des Glückes, das den Menschen

gegeben ward. Der Eine dieser Männer ist

ein blonder Jüngling mit schwärmerischen

Augen, von breitem, gedrungenem Bau des

Leibes und doch weicher, schmiegsamer

Bewegung; der Kopf ist sanft gegen die

Schulter geneigt, die geschlossenen Lippen

schieben sich leise vor, die Brauen ziehen sich

zusammen, und der aufgeschlagene Blick

richtet sich fast einwärtsgekehrt zur Höhe.

So legt sich Schwermut über die Jugend-

frische. Und doch steht ihm eine Gefährtin

zur Seite, über deren Gutherzigkeit kein

Zweifel aufkommt. Sie zeigt uns ein rundes

vollwangiges Frauenantlitz; die "Winkel

des nicht eben kleinen Mundes sind in

die Höhe gezogen und graben sich tief in

die umgebenden Fettpolster ein; die Nasen-

flügel sind gebläht und straff gespannt;

die kleinen freundlichen Augen werden von

den fleischigen, in die Breite gehenden Lidern

eingeklemmt, und blicken — scheinbar im

glücklichsten Humor — heraus. Oder

kommt solch ein Schein des Lächelns in

die Züge nur durch die Rührung, die auch

diese gesunde, fast ländlich derbe Natur

überkommt ?

Es ist Markgraf Hermann, der Sohn

Ekkehards I. von Meifsen, und seine Gemahlin

Reglindis, die Tochter des Polenkönigs Boleslav, ein kinder-

loses Ehepaar, das an erster Stelle unter den Stiftern von

Naumburg gefeiert wird. Ihnen gegenüber steht der Bruder,

Markgraf Ekkehard IL, mit seiner Gattin Uta, der Schwester

Esicos von Ballenstedt, denen ebenso die Nachkommen-

schaft versagt blieb. Und wie jugendlich schön und fürst-

lich edel zugleich strahlt dort, neben der ernsten Aebtissin,

dies herrliche Geschöpf an der Seite ihres starken Gemahls.

Schlank wie eine Tanne trägt sie ihr Haupt, mit langen

blonden Zöpfen im Nacken und einer Krone über dem

Gebände, wahrhaft königlich. Die eine Hand hebt den

Mantelkragen wie schützend bis zur Wange hinauf, während

die andere einem Bausch geraffter Falten unter dem Arme

Halt gewährend, sich am Gürtel ausbreitet und die schlanken,

fein verjüngten Finger so ausdrucksvoll mitreden läfst in die

Sprache des Mienenspiels. Ein grofsgeschnittenes Oval um-

grenzt ein Antlitz von klarer, ebenmäfsiger Bildung; aus der

reinen Stirn steigt die Nase gradlinig zu dem kleinen Mund

herab, dessen geschlossene Lippen sich leise vorschieben. In

den innern Winkeln der Augen lagert ein Schatten, als wollte

er niederwallen über diese Formen, wie der Zug eines dünnen

Schleiers, und dehnte die glatten Wangen und das feste Kinn,

wie verhaltene Trübsal. Auch hier verrät uns noch mehr die

Bewegung des linken Beines und des gleitenden Gewandes

darüber, die Haltung der keuschen Glieder, die sich nach oben

so hoheitvoll zusammenfafst. Diese Askanierin ist das Ideal-

bild einer deutschen Fürstentochter, das an

Chorschranken in Halberstadt und Hildes-

heim, nur derber noch, als Madonna ge-

geben ward, bis hinein in die tiefblauen

Augen und die blonden Zöpfe des leicht ge-

kräuselten Haares. Mannhaft und milde zu-

gleich erscheint ihr Gatte, eine starkknochige

breitschultrige Gestalt im langen Leibrock,

mit mächtigem Schädel und willensstarkem

Angesicht, ein dunkler Krauskopf, der eben

ergraut. Und bei aller Energie des Auftretens

■wird doch die joviale Gutmütigkeit nicht

verleugnet, ja, in der zierlichen Sorgfalt, mit

der die Finger den Riemen des Schildes fassen,

verrät sich noch bei achtlosem Thun die

höfische Sitte, an die er von Jugend auf

gewöhnt ist. Wie drüben auch hier die

sprechende Gebärde in überraschender Leben-

digkeit — und doch unverkennbar, mit dem

starken Selbstgefühl, dem ganz persönlichen

Benehmen, der nämliche Ausdruck weh-

mütiger Hingebung verbunden.

Wenn auch bei jedem Charakter nach

seiner besondern Art, in allen vier Gestalten

drängt sich eine gemeinsame Stimmung her-

vor. Und suchen wir die durchgehenden

Merkmale bei aller Verschiedenheit der Indi-

viduen zu fassen, so kann nur Rührung über

einen Vorgang gemeint sein, dessen Vollzuge

sie alle teilnehmend folgen, dessen tiefstem

Sinn sie in einmütigem Beisammensein ihr

Herz erschliefsen. Sie stehen da, um den

Hochaltar gereiht, an dem vor ihren Augen

der Opfertod des Erlösers bedeutet wird, und

ohne jeden schmachtend empfindsamen Zug durchbebt diese

kraftvollen Gestalten die Ergriffenheit ihrer Seelen im Augen-

blick der andächtigen Erhebung.

Das ist unzweifelhaft der Höhepunkt der ganzen künst-

lerischen Schöpfung, da rühren wir an das Herz der genialen

Erfindung, die Wahrheit und Dichtung, Bewegung und Be-

harrung zusammengreift, und so in einem entscheidenden

Moment die lebenden Lauscher entgeistert und die steinernen

Statuen beseelt, als tausche die Berührung des Ewigen ihr

Wesen aus. Nicht „Marmorbilder stehn und sehn mich an,"

sondern lebenswarme Persönlichkeiten, Stifter, Wohlthäter,

Fürsten und Ahnen richten ihre Zuversicht auf dasselbe Ziel

wie alle Versammelten, „als knieten viele ungesehn und be-

teten mit mir." Und dieses Gefühl selbst, die mehr geahnte

als geschaute Gegenwart eines weiteren Kreises, benutzt der

C i54 D

kräuselt sich reiches Leben, fafst üppige Fülle in hastiger Be-

wegung, durch energischen Eingriff nur zusammengerafft; auf

der anderen Seite, die wir suchen müssen, ist der innere Drang

erstarrt, in regelmäfsige Furchen von oben bis unten und

breite Flächen geordnet, birgt die Hülle, die nonnenhafte, den

letzten Seufzer des Herzens. Da fühlen wir, wie die Zeit uns nahe

tritt, in der diese Standbilder lebendiger Menschen geschaffen

wurden. Und doppelt stark wirkt auf diese Sammlung des

Gemütes, im ernsten Entschlufs alle Lust der Jugend zu ver-

gessen, nun der Anblick zu den Seiten des Hochaltars, wo

wir den Höhepunkt erwarten.

Hier stehen, an den beiden Hauptpfeilern

zwischen Langchor und Chorschlufs, zwei

fürstliche Ehepaare, Mann und Frau, in engster

Gemeinschaft Schulter an Schulter, wie im

Vollbesitz des Glückes, das den Menschen

gegeben ward. Der Eine dieser Männer ist

ein blonder Jüngling mit schwärmerischen

Augen, von breitem, gedrungenem Bau des

Leibes und doch weicher, schmiegsamer

Bewegung; der Kopf ist sanft gegen die

Schulter geneigt, die geschlossenen Lippen

schieben sich leise vor, die Brauen ziehen sich

zusammen, und der aufgeschlagene Blick

richtet sich fast einwärtsgekehrt zur Höhe.

So legt sich Schwermut über die Jugend-

frische. Und doch steht ihm eine Gefährtin

zur Seite, über deren Gutherzigkeit kein

Zweifel aufkommt. Sie zeigt uns ein rundes

vollwangiges Frauenantlitz; die "Winkel

des nicht eben kleinen Mundes sind in

die Höhe gezogen und graben sich tief in

die umgebenden Fettpolster ein; die Nasen-

flügel sind gebläht und straff gespannt;

die kleinen freundlichen Augen werden von

den fleischigen, in die Breite gehenden Lidern

eingeklemmt, und blicken — scheinbar im

glücklichsten Humor — heraus. Oder

kommt solch ein Schein des Lächelns in

die Züge nur durch die Rührung, die auch

diese gesunde, fast ländlich derbe Natur

überkommt ?

Es ist Markgraf Hermann, der Sohn

Ekkehards I. von Meifsen, und seine Gemahlin

Reglindis, die Tochter des Polenkönigs Boleslav, ein kinder-

loses Ehepaar, das an erster Stelle unter den Stiftern von

Naumburg gefeiert wird. Ihnen gegenüber steht der Bruder,

Markgraf Ekkehard IL, mit seiner Gattin Uta, der Schwester

Esicos von Ballenstedt, denen ebenso die Nachkommen-

schaft versagt blieb. Und wie jugendlich schön und fürst-

lich edel zugleich strahlt dort, neben der ernsten Aebtissin,

dies herrliche Geschöpf an der Seite ihres starken Gemahls.

Schlank wie eine Tanne trägt sie ihr Haupt, mit langen

blonden Zöpfen im Nacken und einer Krone über dem

Gebände, wahrhaft königlich. Die eine Hand hebt den

Mantelkragen wie schützend bis zur Wange hinauf, während

die andere einem Bausch geraffter Falten unter dem Arme

Halt gewährend, sich am Gürtel ausbreitet und die schlanken,

fein verjüngten Finger so ausdrucksvoll mitreden läfst in die

Sprache des Mienenspiels. Ein grofsgeschnittenes Oval um-

grenzt ein Antlitz von klarer, ebenmäfsiger Bildung; aus der

reinen Stirn steigt die Nase gradlinig zu dem kleinen Mund

herab, dessen geschlossene Lippen sich leise vorschieben. In

den innern Winkeln der Augen lagert ein Schatten, als wollte

er niederwallen über diese Formen, wie der Zug eines dünnen

Schleiers, und dehnte die glatten Wangen und das feste Kinn,

wie verhaltene Trübsal. Auch hier verrät uns noch mehr die

Bewegung des linken Beines und des gleitenden Gewandes

darüber, die Haltung der keuschen Glieder, die sich nach oben

so hoheitvoll zusammenfafst. Diese Askanierin ist das Ideal-

bild einer deutschen Fürstentochter, das an

Chorschranken in Halberstadt und Hildes-

heim, nur derber noch, als Madonna ge-

geben ward, bis hinein in die tiefblauen

Augen und die blonden Zöpfe des leicht ge-

kräuselten Haares. Mannhaft und milde zu-

gleich erscheint ihr Gatte, eine starkknochige

breitschultrige Gestalt im langen Leibrock,

mit mächtigem Schädel und willensstarkem

Angesicht, ein dunkler Krauskopf, der eben

ergraut. Und bei aller Energie des Auftretens

■wird doch die joviale Gutmütigkeit nicht

verleugnet, ja, in der zierlichen Sorgfalt, mit

der die Finger den Riemen des Schildes fassen,

verrät sich noch bei achtlosem Thun die

höfische Sitte, an die er von Jugend auf

gewöhnt ist. Wie drüben auch hier die

sprechende Gebärde in überraschender Leben-

digkeit — und doch unverkennbar, mit dem

starken Selbstgefühl, dem ganz persönlichen

Benehmen, der nämliche Ausdruck weh-

mütiger Hingebung verbunden.

Wenn auch bei jedem Charakter nach

seiner besondern Art, in allen vier Gestalten

drängt sich eine gemeinsame Stimmung her-

vor. Und suchen wir die durchgehenden

Merkmale bei aller Verschiedenheit der Indi-

viduen zu fassen, so kann nur Rührung über

einen Vorgang gemeint sein, dessen Vollzuge

sie alle teilnehmend folgen, dessen tiefstem

Sinn sie in einmütigem Beisammensein ihr

Herz erschliefsen. Sie stehen da, um den

Hochaltar gereiht, an dem vor ihren Augen

der Opfertod des Erlösers bedeutet wird, und

ohne jeden schmachtend empfindsamen Zug durchbebt diese

kraftvollen Gestalten die Ergriffenheit ihrer Seelen im Augen-

blick der andächtigen Erhebung.

Das ist unzweifelhaft der Höhepunkt der ganzen künst-

lerischen Schöpfung, da rühren wir an das Herz der genialen

Erfindung, die Wahrheit und Dichtung, Bewegung und Be-

harrung zusammengreift, und so in einem entscheidenden

Moment die lebenden Lauscher entgeistert und die steinernen

Statuen beseelt, als tausche die Berührung des Ewigen ihr

Wesen aus. Nicht „Marmorbilder stehn und sehn mich an,"

sondern lebenswarme Persönlichkeiten, Stifter, Wohlthäter,

Fürsten und Ahnen richten ihre Zuversicht auf dasselbe Ziel

wie alle Versammelten, „als knieten viele ungesehn und be-

teten mit mir." Und dieses Gefühl selbst, die mehr geahnte

als geschaute Gegenwart eines weiteren Kreises, benutzt der

C i54 D