bewegte Kopf sprechen pathetisch das "Wunder aus. Die Engel,

nicht unähnlich den Putti der italienischen Kunst, sym-

metrisch geordnet, thun mit Sorgfalt und klugem Verständnis

ihr Werk. Und der Mann unten, im Mittelgrunde, der der

emporschwebenden Heiligen nachschaut, — ein charakteri-

stischer aber keineswegs glücklicher Zusatz — verscheucht

aus der vollends nicht absichtslosen Darstellung den keuschen

Zauber, der Cranachs Zeichnung ganz erfüllt.

Oft freilich kommt es nicht dazu, dafs Cranachs Natur

über Dürers Kunst siegt.

Mit markigem Federstrich, tiefen Schatten in dichter

Kreuzschraffierung unmittelbar neben breiten weifsen Flächen,

geht Cranachs derbe Unbefangenheit bis an die Grenze der

dem Holzschnitt möglichen maleri-

schen und plastischen Wirkungen.

Später, wie er die Kreuzschraf-

fierung meidet und einen mehr

ruhigen, grauen Effekt zu suchen

scheint, wird die traurige Ent-

kräftung seiner Kunst im Holz-

schnitte noch auffälliger als in der

Malerei. Die Illusion der Körper-

lichkeit stellt sich ihm ohne tiefe

Schatten nicht ein, weil er die

feine Kunst der Formendarstellung

durch Beobachtung der zarteren

Umrifsbewegungen nicht be-

herrscht. Sein Auge sieht nur die

deutlichen Vorgänge in der Welt

der Formen.

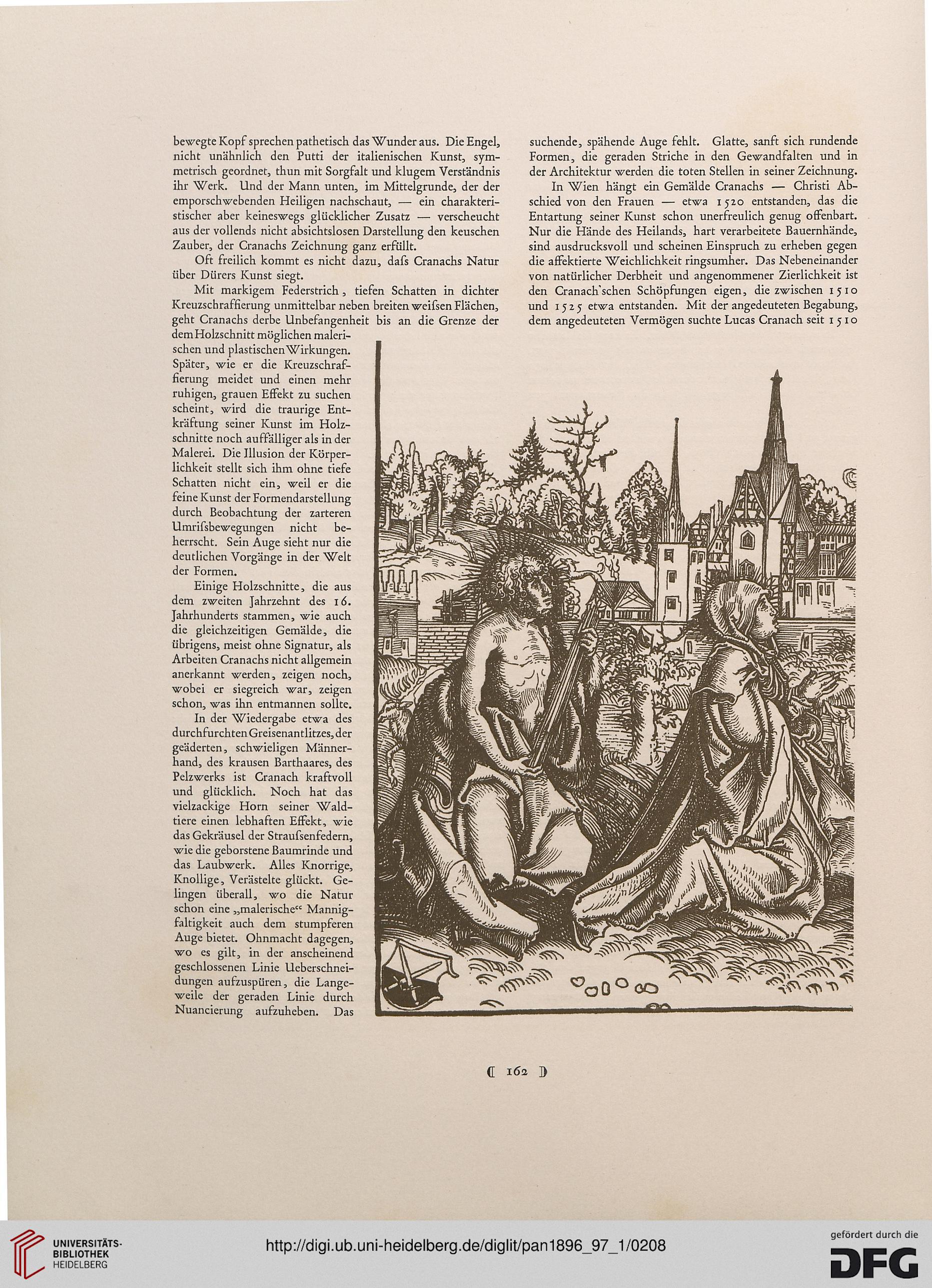

Einige Holzschnitte, die aus

dem zweiten Jahrzehnt des 16.

Jahrhunderts stammen, wie auch

die gleichzeitigen Gemälde, die

übrigens, meist ohne Signatur, als

Arbeiten Cranachs nicht allgemein

anerkannt werden, zeigen noch,

wobei er siegreich war, zeigen

schon, was ihn entmannen sollte.

In der Wiedergabe etwa des

durchfurchten Greisenantlitzes, der

geäderten, schwieligen Männer-

hand, des krausen Barthaares, des

Pelzwerks ist Cranach kraftvoll

und glücklich. Noch hat das

vielzackige Hörn seiner Wald-

tiere einen lebhaften Effekt, wie

das Gekräusel der Straufsenfedern,

wie die geborstene Baumrinde und

das Laubwerk. Alles Knorrige,

Knollige, Verästelte glückt. Ge-

lingen überall, wo die Natur

schon eine „malerische" Mannig-

faltigkeit auch dem stumpferen

Auge bietet. Ohnmacht dagegen,

wo es gilt, in der anscheinend

geschlossenen Linie Ueberschnei-

dungen aufzuspüren, die Lange-

weile der geraden Linie durch

Nuancierung aufzuheben. Das

suchende, spähende Auge fehlt. Glatte, sanft sich rundende

Formen, die geraden Striche in den Gewandfalten und in

der Architektur werden die toten Stellen in seiner Zeichnung.

In Wien hängt ein Gemälde Cranachs — Christi Ab-

schied von den Frauen — etwa 1520 entstanden, das die

Entartung seiner Kunst schon unerfreulich genug offenbart.

Nur die Hände des Heilands, hart verarbeitete Bauernhände,

sind ausdrucksvoll und scheinen Einspruch zu erheben gegen

die affektierte Weichlichkeit ringsumher. Das Nebeneinander

von natürlicher Derbheit und angenommener Zierlichkeit ist

den Cranach'schen Schöpfungen eigen, die zwischen 15 10

und 1525 etwa entstanden. Mit der angedeuteten Begabung,

dem angedeuteten Vermögen suchte Lucas Cranach seit 1 51 o

C 16a »

nicht unähnlich den Putti der italienischen Kunst, sym-

metrisch geordnet, thun mit Sorgfalt und klugem Verständnis

ihr Werk. Und der Mann unten, im Mittelgrunde, der der

emporschwebenden Heiligen nachschaut, — ein charakteri-

stischer aber keineswegs glücklicher Zusatz — verscheucht

aus der vollends nicht absichtslosen Darstellung den keuschen

Zauber, der Cranachs Zeichnung ganz erfüllt.

Oft freilich kommt es nicht dazu, dafs Cranachs Natur

über Dürers Kunst siegt.

Mit markigem Federstrich, tiefen Schatten in dichter

Kreuzschraffierung unmittelbar neben breiten weifsen Flächen,

geht Cranachs derbe Unbefangenheit bis an die Grenze der

dem Holzschnitt möglichen maleri-

schen und plastischen Wirkungen.

Später, wie er die Kreuzschraf-

fierung meidet und einen mehr

ruhigen, grauen Effekt zu suchen

scheint, wird die traurige Ent-

kräftung seiner Kunst im Holz-

schnitte noch auffälliger als in der

Malerei. Die Illusion der Körper-

lichkeit stellt sich ihm ohne tiefe

Schatten nicht ein, weil er die

feine Kunst der Formendarstellung

durch Beobachtung der zarteren

Umrifsbewegungen nicht be-

herrscht. Sein Auge sieht nur die

deutlichen Vorgänge in der Welt

der Formen.

Einige Holzschnitte, die aus

dem zweiten Jahrzehnt des 16.

Jahrhunderts stammen, wie auch

die gleichzeitigen Gemälde, die

übrigens, meist ohne Signatur, als

Arbeiten Cranachs nicht allgemein

anerkannt werden, zeigen noch,

wobei er siegreich war, zeigen

schon, was ihn entmannen sollte.

In der Wiedergabe etwa des

durchfurchten Greisenantlitzes, der

geäderten, schwieligen Männer-

hand, des krausen Barthaares, des

Pelzwerks ist Cranach kraftvoll

und glücklich. Noch hat das

vielzackige Hörn seiner Wald-

tiere einen lebhaften Effekt, wie

das Gekräusel der Straufsenfedern,

wie die geborstene Baumrinde und

das Laubwerk. Alles Knorrige,

Knollige, Verästelte glückt. Ge-

lingen überall, wo die Natur

schon eine „malerische" Mannig-

faltigkeit auch dem stumpferen

Auge bietet. Ohnmacht dagegen,

wo es gilt, in der anscheinend

geschlossenen Linie Ueberschnei-

dungen aufzuspüren, die Lange-

weile der geraden Linie durch

Nuancierung aufzuheben. Das

suchende, spähende Auge fehlt. Glatte, sanft sich rundende

Formen, die geraden Striche in den Gewandfalten und in

der Architektur werden die toten Stellen in seiner Zeichnung.

In Wien hängt ein Gemälde Cranachs — Christi Ab-

schied von den Frauen — etwa 1520 entstanden, das die

Entartung seiner Kunst schon unerfreulich genug offenbart.

Nur die Hände des Heilands, hart verarbeitete Bauernhände,

sind ausdrucksvoll und scheinen Einspruch zu erheben gegen

die affektierte Weichlichkeit ringsumher. Das Nebeneinander

von natürlicher Derbheit und angenommener Zierlichkeit ist

den Cranach'schen Schöpfungen eigen, die zwischen 15 10

und 1525 etwa entstanden. Mit der angedeuteten Begabung,

dem angedeuteten Vermögen suchte Lucas Cranach seit 1 51 o

C 16a »