er nur konnte. In voller Selbstlosigkeit betrachtete er

sich dabei stets als den Empfangenden und zu Dank Ver-

pflichteten.

„Namentlich Mare'es wahrte er Treue bis über den

Tod hinaus. Sind dessen Arbeiten auch fast durchgängig

mehr oder weniger fragmentarisch geblieben, so dafs

mancher fertige Maler ihn kurzweg als einen überwundenen

Standpunkt bezeichnen konnte, so lag doch hier ein

kühner Anlauf zu einem wahrhaft grofsen Stil vor, der wie

ein Versuch anmutet, eine Brücke zu schlagen über die

unergründliche Kluft, die uns von den alten Kunstzeiten

trennt. Während nun Fiedler zu Lebzeiten des Künstlers,

mit dem er doch in regstem Verkehre stand, nur wenige

seiner Werke besafs und diese nur durch besondere Zufälle

— soll er doch Marees' Atelier so gut wie nie betreten

haben —, so benutzte er die Gelegenheit, um sofort nach

Marees' Tode in Unterhandlung wegen Erwerbung

seines künstlerischen Nachlasses zu treten, was nicht

ohne Schwierigkeiten gelang. Dafs er dann diese Werke

von anspruchsloser Natürlichkeit, edler Sinnlichkeit und

echter gesunder Phantasie, Dichtungen wie nur die Malerei

sie gestalten kann, ohne von anderen Gebieten etwas

borgen zu müssen, auf der Münchner Ausstellung der

OefFentlichkeit in einer Zeit vorführte, die rein künstler-

ischen Bestrebungen dieser Art durchaus abhold war,

beweist wie frei Fiedler von Furcht war, wie frei aber

auch von jeglicher Eitelkeit. Das erfreuliche Ergebnis

dieser Ausstellung war dann im folgenden Jahre die

Veröffentlichung der Marees'schen Werke, die er veran-

staltete, und weiterhin die Schenkung des ganzen Nach-

lasses an den bayrischen Staat, der ihm in der Schleifs-

heimer Galerie eine Unterkunft bereitete.

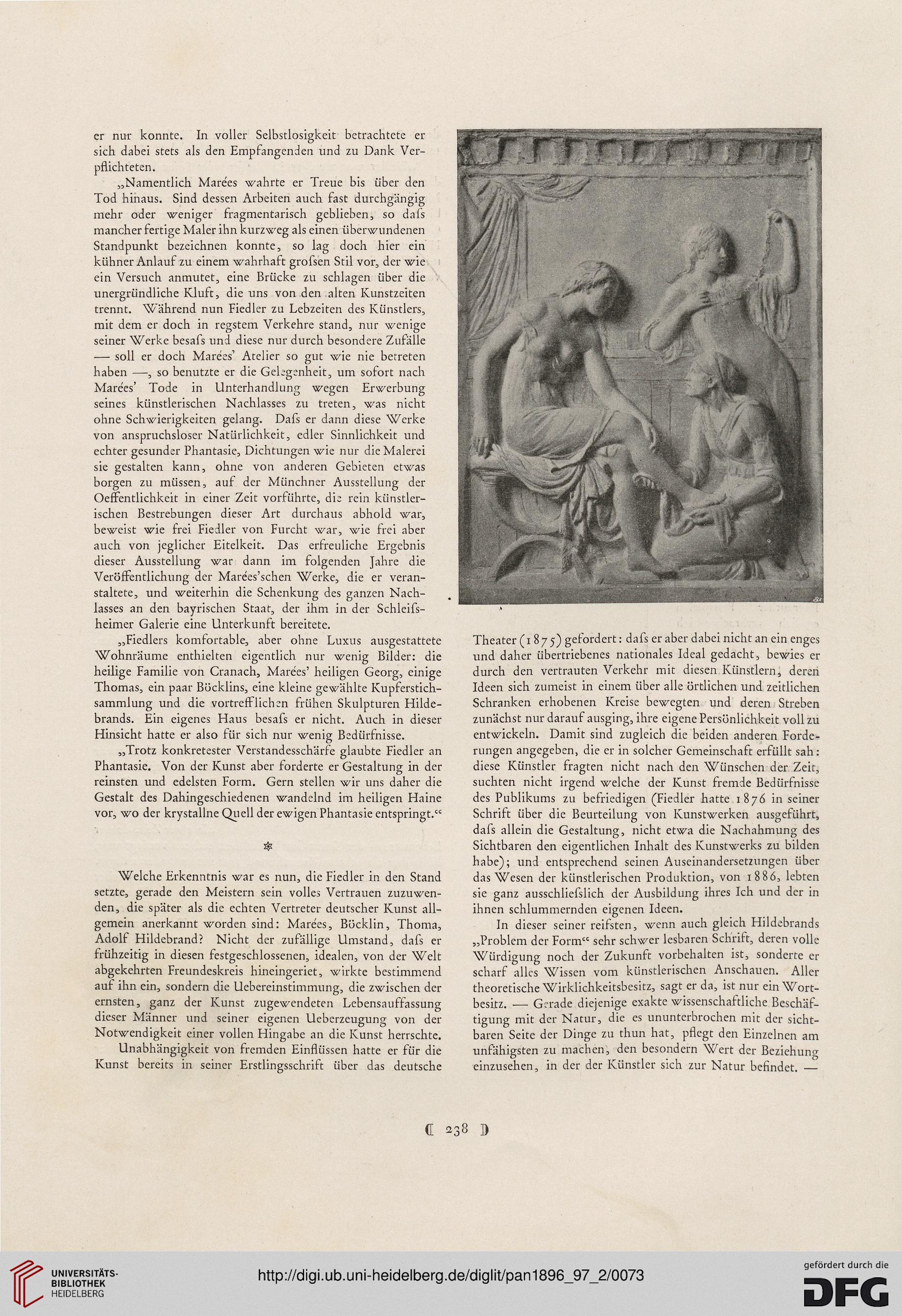

„Fiedlers komfortable, aber ohne Luxus ausgestattete

Wohnräume enthielten eigentlich nur wenig Bilder: die

heilige Familie von Cranach, Marees' heiligen Georg, einige

Thomas, ein paar Böcklins, eine kleine gewählte Kupferstich-

sammlung und die vortrefflichen frühen Skulpturen Hilde-

brands. Ein eigenes Haus besafs er nicht. Auch in dieser

Hinsicht hatte er also für sich nur wenig Bedürfnisse.

„Trotz konkretester Verstandesschärfe glaubte Fiedler an

Phantasie. Von der Kunst aber forderte er Gestaltung in der

reinsten und edelsten Form. Gern stellen wir uns daher die

Gestalt des Dahingeschiedenen wandelnd im heiligen Haine

vor, wo der krystallne Quell der ewigen Phantasie entspringt."

&

Welche Erkenntnis war es nun, die Fiedler in den Stand

setzte, gerade den Meistern sein volles Vertrauen zuzuwen-

den, die später als die echten Vertreter deutscher Kunst all-

gemein anerkannt worden sind: Marees, Böcklin, Thoma,

Adolf Hildebrand? Nicht der zufällige Umstand, dafs er

frühzeitig in diesen festgeschlossenen, idealen, von der Welt

abgekehrten Freundeskreis hineingeriet, wirkte bestimmend

auf ihn ein, sondern die Uebereinstimmnng, die zwischen der

ernsten, ganz der Kunst zugewendeten Lebensauffassung

dieser Männer und seiner eigenen Ueberzeugung von der

Notwendigkeit einer vollen Hingabe an die Kunst herrschte.

Unabhängigkeit von fremden Einflüssen hatte er für die

Kunst bereits in seiner Erstlingsschrift über das deutsche

Theater (1875) gefordert: dafs er aber dabei nicht an ein enges

und daher übertriebenes nationales Ideal gedacht, bewies er

durch den vertrauten Verkehr mit diesen Künstlern, deren

Ideen sich zumeist in einem über alle örtlichen und zeitlichen

Schranken erhobenen Kreise bewegten und deren Streben

zunächst nur darauf ausging, ihre eigene Persönlichkeit voll zu

entwickeln. Damit sind zugleich die beiden anderen Forde-

rungen angegeben, die er in solcher Gemeinschaft erfüllt sah:

diese Künstler fragten nicht nach den Wünschen der Zeit,

suchten nicht irgend welche der Kunst fremde Bedürfnisse

des Publikums zu befriedigen (Fiedler hatte 1876 in seiner

Schrift über die Beurteilung von Kunstwerken ausgeführt,

dafs allein die Gestaltung, nicht etwa die Nachahmung des

Sichtbaren den eigentlichen Inhalt des Kunstwerks zu bilden

habe); und entsprechend seinen Auseinandersetzungen über

das Wesen der künstlerischen Produktion, von 1886, lebten

sie ganz ausschliefslich der Ausbildung ihres Ich und der in

ihnen schlummernden eigenen Ideen.

In dieser seiner reifsten, wenn auch gleich Hildebrands

„Problem der Form" sehr schwer lesbaren Schrift, deren volle

Würdigung noch der Zukunft vorbehalten ist, sonderte er

scharf alles Wissen vom künstlerischen Anschauen. Aller

theoretische Wirklichkeitsbesitz, sagt er da, ist nur ein Wort-

besitz. — Gerade diejenige exakte wissenschaftliche Beschäf-

tigung mit der Natur, die es ununterbrochen mit der sicht-

baren Seite der Dinge zu thun hat, pflegt den Einzelnen am

unfähigsten zu machen, den besondern Wert der Beziehung

einzusehen, in der der Künstler sich zur Natur befindet. —

C 238 I)

sich dabei stets als den Empfangenden und zu Dank Ver-

pflichteten.

„Namentlich Mare'es wahrte er Treue bis über den

Tod hinaus. Sind dessen Arbeiten auch fast durchgängig

mehr oder weniger fragmentarisch geblieben, so dafs

mancher fertige Maler ihn kurzweg als einen überwundenen

Standpunkt bezeichnen konnte, so lag doch hier ein

kühner Anlauf zu einem wahrhaft grofsen Stil vor, der wie

ein Versuch anmutet, eine Brücke zu schlagen über die

unergründliche Kluft, die uns von den alten Kunstzeiten

trennt. Während nun Fiedler zu Lebzeiten des Künstlers,

mit dem er doch in regstem Verkehre stand, nur wenige

seiner Werke besafs und diese nur durch besondere Zufälle

— soll er doch Marees' Atelier so gut wie nie betreten

haben —, so benutzte er die Gelegenheit, um sofort nach

Marees' Tode in Unterhandlung wegen Erwerbung

seines künstlerischen Nachlasses zu treten, was nicht

ohne Schwierigkeiten gelang. Dafs er dann diese Werke

von anspruchsloser Natürlichkeit, edler Sinnlichkeit und

echter gesunder Phantasie, Dichtungen wie nur die Malerei

sie gestalten kann, ohne von anderen Gebieten etwas

borgen zu müssen, auf der Münchner Ausstellung der

OefFentlichkeit in einer Zeit vorführte, die rein künstler-

ischen Bestrebungen dieser Art durchaus abhold war,

beweist wie frei Fiedler von Furcht war, wie frei aber

auch von jeglicher Eitelkeit. Das erfreuliche Ergebnis

dieser Ausstellung war dann im folgenden Jahre die

Veröffentlichung der Marees'schen Werke, die er veran-

staltete, und weiterhin die Schenkung des ganzen Nach-

lasses an den bayrischen Staat, der ihm in der Schleifs-

heimer Galerie eine Unterkunft bereitete.

„Fiedlers komfortable, aber ohne Luxus ausgestattete

Wohnräume enthielten eigentlich nur wenig Bilder: die

heilige Familie von Cranach, Marees' heiligen Georg, einige

Thomas, ein paar Böcklins, eine kleine gewählte Kupferstich-

sammlung und die vortrefflichen frühen Skulpturen Hilde-

brands. Ein eigenes Haus besafs er nicht. Auch in dieser

Hinsicht hatte er also für sich nur wenig Bedürfnisse.

„Trotz konkretester Verstandesschärfe glaubte Fiedler an

Phantasie. Von der Kunst aber forderte er Gestaltung in der

reinsten und edelsten Form. Gern stellen wir uns daher die

Gestalt des Dahingeschiedenen wandelnd im heiligen Haine

vor, wo der krystallne Quell der ewigen Phantasie entspringt."

&

Welche Erkenntnis war es nun, die Fiedler in den Stand

setzte, gerade den Meistern sein volles Vertrauen zuzuwen-

den, die später als die echten Vertreter deutscher Kunst all-

gemein anerkannt worden sind: Marees, Böcklin, Thoma,

Adolf Hildebrand? Nicht der zufällige Umstand, dafs er

frühzeitig in diesen festgeschlossenen, idealen, von der Welt

abgekehrten Freundeskreis hineingeriet, wirkte bestimmend

auf ihn ein, sondern die Uebereinstimmnng, die zwischen der

ernsten, ganz der Kunst zugewendeten Lebensauffassung

dieser Männer und seiner eigenen Ueberzeugung von der

Notwendigkeit einer vollen Hingabe an die Kunst herrschte.

Unabhängigkeit von fremden Einflüssen hatte er für die

Kunst bereits in seiner Erstlingsschrift über das deutsche

Theater (1875) gefordert: dafs er aber dabei nicht an ein enges

und daher übertriebenes nationales Ideal gedacht, bewies er

durch den vertrauten Verkehr mit diesen Künstlern, deren

Ideen sich zumeist in einem über alle örtlichen und zeitlichen

Schranken erhobenen Kreise bewegten und deren Streben

zunächst nur darauf ausging, ihre eigene Persönlichkeit voll zu

entwickeln. Damit sind zugleich die beiden anderen Forde-

rungen angegeben, die er in solcher Gemeinschaft erfüllt sah:

diese Künstler fragten nicht nach den Wünschen der Zeit,

suchten nicht irgend welche der Kunst fremde Bedürfnisse

des Publikums zu befriedigen (Fiedler hatte 1876 in seiner

Schrift über die Beurteilung von Kunstwerken ausgeführt,

dafs allein die Gestaltung, nicht etwa die Nachahmung des

Sichtbaren den eigentlichen Inhalt des Kunstwerks zu bilden

habe); und entsprechend seinen Auseinandersetzungen über

das Wesen der künstlerischen Produktion, von 1886, lebten

sie ganz ausschliefslich der Ausbildung ihres Ich und der in

ihnen schlummernden eigenen Ideen.

In dieser seiner reifsten, wenn auch gleich Hildebrands

„Problem der Form" sehr schwer lesbaren Schrift, deren volle

Würdigung noch der Zukunft vorbehalten ist, sonderte er

scharf alles Wissen vom künstlerischen Anschauen. Aller

theoretische Wirklichkeitsbesitz, sagt er da, ist nur ein Wort-

besitz. — Gerade diejenige exakte wissenschaftliche Beschäf-

tigung mit der Natur, die es ununterbrochen mit der sicht-

baren Seite der Dinge zu thun hat, pflegt den Einzelnen am

unfähigsten zu machen, den besondern Wert der Beziehung

einzusehen, in der der Künstler sich zur Natur befindet. —

C 238 I)