COURBET IN MUENCHEN

ABEN auch manche spätere Ausstellungen

im Münchener Glaspalast diejenige von

i 86p an Glanz und Wirkung übertroffen,

so bildete doch keine ein so tief eingrei-

fendes Ereignis für die dortige Künstler-

Ischaft. Denn sie war die erste ausgeprägt

internationale Ausstellung auf deutschem

Boden; ihr Gesamtbild hat sich daher un-

auslöschlich dem Gedächtnis eingeprägt.

Besonders hatten damals die Franzo-

sen eine Anzahl ganz hervorragender Bil-

der eingesandt. Da waren Dores Schwarz-

waldlandschaften, die biblischen Landschaften von Corot,

Rousseaus kleine intime Landschaften, sowie Werke anderer

zu jener Zeit noch wenig bekannter Künstler zu sehen. Der

Gegensatz der Nationalitäten machte sich noch nicht so be-

merklich wie jetzt. Vor einem Bilde, welches später in den

Luxembourg kam, dem Leichnam Virginies am Meeresstrand,

einer höchst vornehmen Schöpfung von ergreifender Wirkung,

konnte ein bekannter Kunstschriftsteller noch mit echter

Entrüstung ausrufen: warum hat das kein Deutscher gemalt!

Diese Eigenschaft, dem deutschen Wesen verständlich zu

sein, besassen namentlich Courbets Bilder, die dadurch so-

wie durch die Grösse ihrer Auffassung eine mächtige Er-

regung unter der Künstlerschaft Münchens hervorriefen. Da

waren von ihm: das wandgrosse Bild mit der Hirschjagd,

die Rast der Rehe am Waldbach, voll echten Naturempfin-

dens, eine von Erdduft erfüllte Heuernte, einige Seebilder,

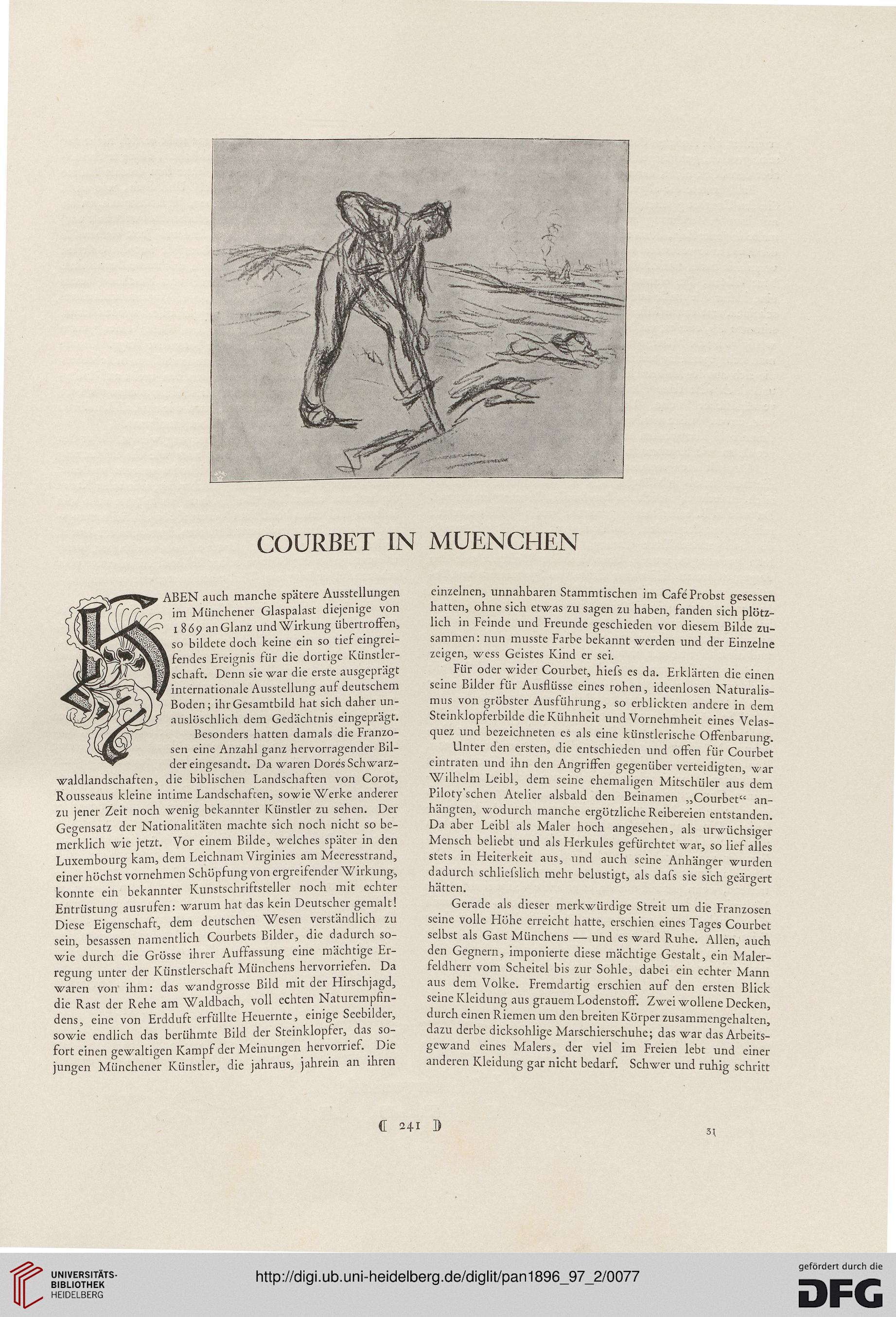

sowie endlich das berühmte Bild der Steinklopfer, das so-

fort einen gewaltigen Kampf der Meinungen hervorrief. Die

jungen Münchener Künstler, die jahraus, jahrein an ihren

einzelnen, unnahbaren Stammtischen im Cafe Probst gesessen

hatten, ohne sich etwas zu sagen zu haben, fanden sich plötz-

lich in Feinde und Freunde geschieden vor diesem Bilde zu-

sammen: nun musste Farbe bekannt werden und der Einzelne

zeigen, wess Geistes Kind er sei.

Für oder wider Courbet, hiefs es da. Erklärten die einen

seine Bilder für Ausflüsse eines rohen, ideenlosen Naturalis-

mus von gröbster Ausführung, so erblickten andere in dem

Steinklopferbilde die Kühnheit und Vornehmheit eines Velas-

quez und bezeichneten es als eine künstlerische Offenbarung.

Unter den ersten, die entschieden und offen für Courbet

eintraten und ihn den Angriffen gegenüber verteidigten, war

Wilhelm Leibl, dem seine ehemaligen Mitschüler aus dem

Piloty'sehen Atelier alsbald den Beinamen „Courbet" an-

hängten, wodurch manche ergötzliche Reibereien entstanden.

Da aber Leibl als Maler hoch angesehen, als urwüchsiger

Mensch beliebt und als Herkules gefürchtet war, so lief alles

stets in Heiterkeit aus, und auch seine Anhänger wurden

dadurch schliefslich mehr belustigt, als dafs sie sich geärgert

hätten.

Gerade als dieser merkwürdige Streit um die Franzosen

seine volle Höhe erreicht hatte, erschien eines Tages Courbet

selbst als Gast Münchens — und es ward Ruhe. Allen, auch

den Gegnern, imponierte diese mächtige Gestalt, ein Maler-

feldherr vom Scheitel bis zur Sohle, dabei ein echter Mann

aus dem Volke. Fremdartig erschien auf den ersten Blick

seine Kleidung aus grauem Lodenstoff. Zwei wollene Decken,

durch einen Riemen um den breiten Körper zusammengehalten,

dazu derbe dicksohlige Marschierschuhe; das war das Arbeits-

gewand eines Malers, der viel im Freien lebt und einer

anderen Kleidung gar nicht bedarf. Schwer und ruhig schritt

C 241 B

31

ABEN auch manche spätere Ausstellungen

im Münchener Glaspalast diejenige von

i 86p an Glanz und Wirkung übertroffen,

so bildete doch keine ein so tief eingrei-

fendes Ereignis für die dortige Künstler-

Ischaft. Denn sie war die erste ausgeprägt

internationale Ausstellung auf deutschem

Boden; ihr Gesamtbild hat sich daher un-

auslöschlich dem Gedächtnis eingeprägt.

Besonders hatten damals die Franzo-

sen eine Anzahl ganz hervorragender Bil-

der eingesandt. Da waren Dores Schwarz-

waldlandschaften, die biblischen Landschaften von Corot,

Rousseaus kleine intime Landschaften, sowie Werke anderer

zu jener Zeit noch wenig bekannter Künstler zu sehen. Der

Gegensatz der Nationalitäten machte sich noch nicht so be-

merklich wie jetzt. Vor einem Bilde, welches später in den

Luxembourg kam, dem Leichnam Virginies am Meeresstrand,

einer höchst vornehmen Schöpfung von ergreifender Wirkung,

konnte ein bekannter Kunstschriftsteller noch mit echter

Entrüstung ausrufen: warum hat das kein Deutscher gemalt!

Diese Eigenschaft, dem deutschen Wesen verständlich zu

sein, besassen namentlich Courbets Bilder, die dadurch so-

wie durch die Grösse ihrer Auffassung eine mächtige Er-

regung unter der Künstlerschaft Münchens hervorriefen. Da

waren von ihm: das wandgrosse Bild mit der Hirschjagd,

die Rast der Rehe am Waldbach, voll echten Naturempfin-

dens, eine von Erdduft erfüllte Heuernte, einige Seebilder,

sowie endlich das berühmte Bild der Steinklopfer, das so-

fort einen gewaltigen Kampf der Meinungen hervorrief. Die

jungen Münchener Künstler, die jahraus, jahrein an ihren

einzelnen, unnahbaren Stammtischen im Cafe Probst gesessen

hatten, ohne sich etwas zu sagen zu haben, fanden sich plötz-

lich in Feinde und Freunde geschieden vor diesem Bilde zu-

sammen: nun musste Farbe bekannt werden und der Einzelne

zeigen, wess Geistes Kind er sei.

Für oder wider Courbet, hiefs es da. Erklärten die einen

seine Bilder für Ausflüsse eines rohen, ideenlosen Naturalis-

mus von gröbster Ausführung, so erblickten andere in dem

Steinklopferbilde die Kühnheit und Vornehmheit eines Velas-

quez und bezeichneten es als eine künstlerische Offenbarung.

Unter den ersten, die entschieden und offen für Courbet

eintraten und ihn den Angriffen gegenüber verteidigten, war

Wilhelm Leibl, dem seine ehemaligen Mitschüler aus dem

Piloty'sehen Atelier alsbald den Beinamen „Courbet" an-

hängten, wodurch manche ergötzliche Reibereien entstanden.

Da aber Leibl als Maler hoch angesehen, als urwüchsiger

Mensch beliebt und als Herkules gefürchtet war, so lief alles

stets in Heiterkeit aus, und auch seine Anhänger wurden

dadurch schliefslich mehr belustigt, als dafs sie sich geärgert

hätten.

Gerade als dieser merkwürdige Streit um die Franzosen

seine volle Höhe erreicht hatte, erschien eines Tages Courbet

selbst als Gast Münchens — und es ward Ruhe. Allen, auch

den Gegnern, imponierte diese mächtige Gestalt, ein Maler-

feldherr vom Scheitel bis zur Sohle, dabei ein echter Mann

aus dem Volke. Fremdartig erschien auf den ersten Blick

seine Kleidung aus grauem Lodenstoff. Zwei wollene Decken,

durch einen Riemen um den breiten Körper zusammengehalten,

dazu derbe dicksohlige Marschierschuhe; das war das Arbeits-

gewand eines Malers, der viel im Freien lebt und einer

anderen Kleidung gar nicht bedarf. Schwer und ruhig schritt

C 241 B

31