lautet das Urteil über ein aufserordentlich seltenes Blatt: das

Portrait des Professors Hermann v. Helmholtz, welches der

Berliner Kunstverein nach dem Leben stechen liefs, aber

verwarf. Hier sollen Technik und Zeichnung zu sehr von

den alten Meistern beeinflufst sein, im Kopf und Ausdruck

aber tadelt man die starren Züge, den Eindruck der schweren

Krankheit, welcher der grofse Mann erlag, während der

Künstler ihn zeichnete. Auch hier wieder der Gegensatz

der unmittelbar an die Natur sich bindenden Beobachtung

und des Stilisierens in der Behandlung.

Wie hier der Stich von dem Verein, der ihn bestellt hatte,

unterdrückt worden ist, wie die Landschaft von H. Seghers

und das Portrait von Antonello für das Berliner Galeriewerk

nur mit Mühe bei der Verlagshandlung durchgesetzt werden

konnte, so hat vor ein paar Jahren die Ausstellung seines

„Frühlings" in München, nach der besten Aussicht auf die

grofse goldene Medaille, schliefslich

gar keine Berücksichtigung bei der

Prämierung gefunden; und ein Jahr

später, als dem Künstler die ganz un-

gewöhnliche Ehre der Aufforderung

zur Einsendung seiner Arbeiten zu der

Internationalen Ausstellung in Berlin

zu Teil wurde, während diese schon

im vollen Gange war, hatten seine

Arbeiten das Schicksal, in einem

dunklen Winkel tot gehängt zu

werden. Für die deutsche Gewerbe-

ausstellung in Berlin 1896 entstand

die wirkungsvolle Kolossalfigur eines

Bogenschützen, modelliert in aufser-

ordentlich kurzer Zeit in doppelter

Lebensgröfse und in einem Atelier

kaum höher als die Figur und grade

weit genug, um dieselbe darin zu

wenden. Sie ist aber bei der Aus-

stellung schliefslich nicht berück-

sichtigt worden und ruht in dem

Magazin eines Berliner Kupfertreibers,

ebenso wie ein mit sorgfältigsten

Studien auf staatliche Bestellung an-

gefertigtes Modell zu einer Medaille für den Rudersport un-

verwendet im Atelier des Künstlers steht.

An solchen Mifserfolgen mag die Gleichgültigkeit des

Künstlers gegen das Schicksal seiner Werke nach ihrer Voll-

endung, mag auch seine nicht selten schroffe Art sich zu

geben und abzuschliefsen, namentlich gegenüber anderen

Künstlern, einen Teil der Schuld tragen: in der Hauptsache

ist es aber die Doppelart seiner Künstlernatur, die das Publi-

kum nicht versteht, und die die kleine Zahl der künstlerisch

Empfindenden, vor allem die Künstler selbst anzieht und

zugleich abstufst. Gegen den Wert der Arbeiten Geygers

spricht dieses Urteil keineswegs: die hier genannten Ra-

dierungen und Stiche, die Nachbildungen wie die freien

Arbeiten, die Bronze- und Marmorbildwerke werden unter

den eigenartigsten und tüchtigsten deutschen Arbeiten unserer

Zeit mit genannt werden müssen. Geygers Bedeutung wird

durch die fast vereinzelte Stellung, die er einnimmt, nicht

eingeschränkt; fern von dem gefährlichen Beifall der Menge

und dem lärmenden Proteste der Andersdenkenden ist es dem

Künstler in die Hand gegeben, zu einer Ausgleichung in der

doppelten Begabung, in dem Widerstreit in seiner inneren

Natur sich mehr und mehr durchzuarbeiten, Motive und Dar-

stellungsarten zu suchen, die ihm eine besonders glückliche

Bethätigung seiner vielseitigen Begabung ermöglichen.

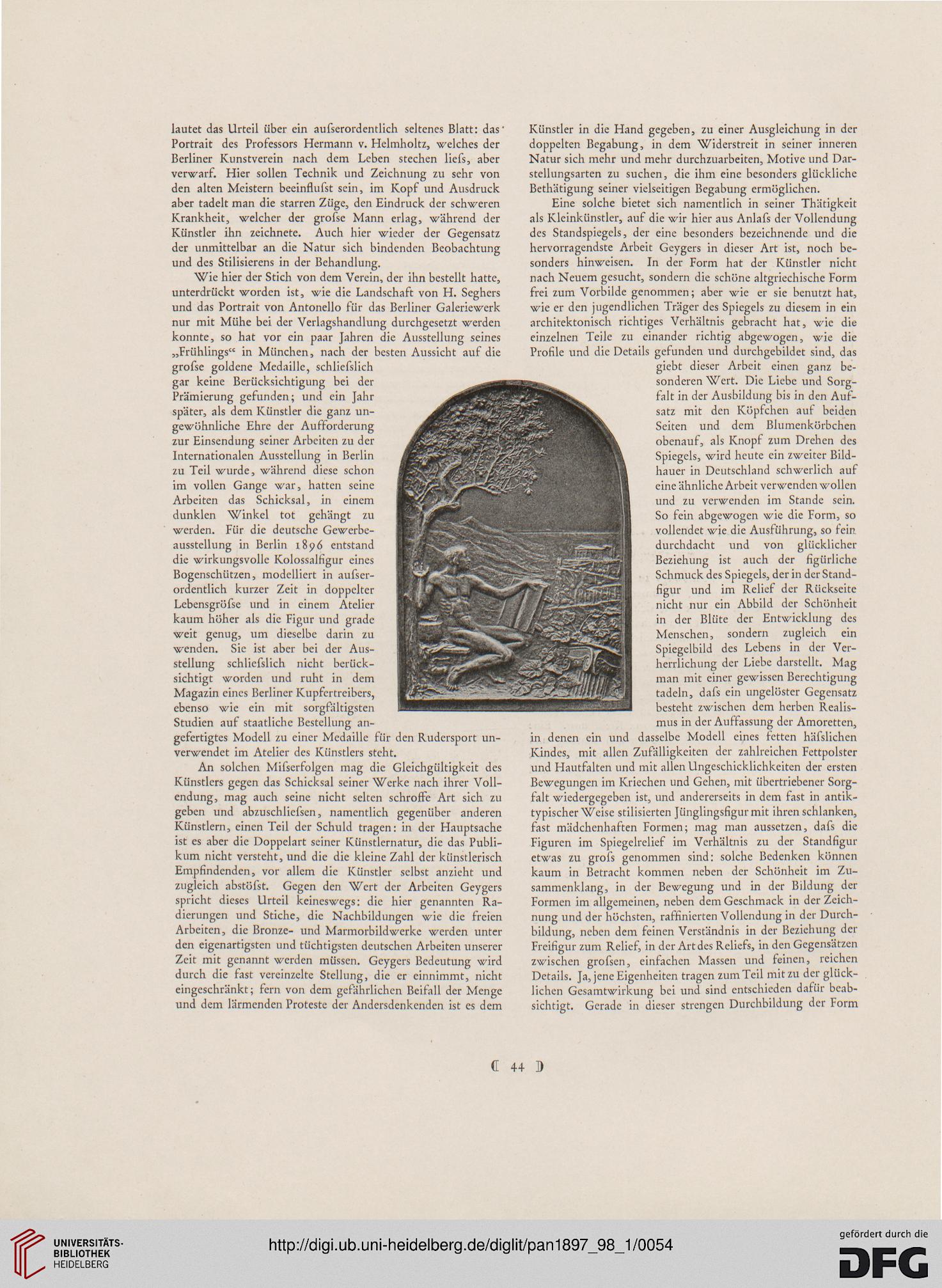

Eine solche bietet sich namentlich in seiner Thätigkeit

als Kleinkünstler, auf die wir hier aus Anlafs der Vollendung

des Standspiegels, der eine besonders bezeichnende und die

hervorragendste Arbeit Geygers in dieser Art ist, noch be-

sonders hinweisen. In der Form hat der Künstler nicht

nach Neuem gesucht, sondern die schöne altgriechische Form

frei zum Vorbilde genommen; aber wie er sie benutzt hat,

wie er den jugendlichen Träger des Spiegels zu diesem in ein

architektonisch richtiges Verhältnis gebracht hat, wie die

einzelnen Teile zu einander richtig abgewogen, wie die

Profile und die Details gefunden und durchgebildet sind, das

giebt dieser Arbeit einen ganz be-

sonderen Wert. Die Liebe und Sorg-

falt in der Ausbildung bis in den Auf-

satz mit den Köpfchen auf beiden

Seiten und dem Blumenkürbchen

obenauf, als Knopf zum Drehen des

Spiegels, wird heute ein zweiter Bild-

hauer in Deutschland schwerlich auf

eine ähnliche Arbeit verwenden wollen

und zu verwenden im Stande sein.

So fein abgewogen wie die Form, so

vollendet wie die Ausführung, so fein

durchdacht und von glücklicher

Beziehung ist auch der figürliche

Schmuck des Spiegels, der in der Stand-

figur und im Relief der Rückseite

nicht nur ein Abbild der Schönheit

in der Blüte der Entwicklung des

Menschen, sondern zugleich ein

Spiegelbild des Lebens in der Ver-

herrlichung der Liebe darstellt. Mag

man mit einer gewissen Berechtigung

tadeln, dafs ein ungelöster Gegensatz

besteht zwischen dem herben Realis-

mus in der Auffassung der Amoretten,

in denen ein und dasselbe Modell eines fetten häfslichen

Kindes, mit allen Zufälligkeiten der zahlreichen Fettpolster

und Hautfalten und mit allen Ungeschicklichkeiten der ersten

Bewegungen im Kriechen und Gehen, mit übertriebener Sorg-

falt wiedergegeben ist, und andererseits in dem fast in antik-

typischer Weise stilisierten Jünglingsfigur mit ihren schlanken,

fast mädchenhaften Formen; mag man aussetzen, dafs die

Figuren im Spiegelrelief im Verhältnis zu der Standfigur

etwas zu grofs genommen sind: solche Bedenken können

kaum in Betracht kommen neben der Schönheit im Zu-

sammenklang, in der Bewegung und in der Bildung der

Formen im allgemeinen, neben dem Geschmack in der Zeich-

nung und der höchsten, raffinierten Vollendung in der Durch-

bildung, neben dem feinen Verständnis in der Beziehung der

Freifigur zum Relief, in der Art des Reliefs, in den Gegensätzen

zwischen grofsen, einfachen Massen und feinen, reichen

Details. Ja, jene Eigenheiten tragen zum Teil mit zu der glück-

lichen Gesamtwirkung bei und sind entschieden dafür beab-

sichtigt. Gerade in dieser strengen Durchbildung der Form

C 44 3

Portrait des Professors Hermann v. Helmholtz, welches der

Berliner Kunstverein nach dem Leben stechen liefs, aber

verwarf. Hier sollen Technik und Zeichnung zu sehr von

den alten Meistern beeinflufst sein, im Kopf und Ausdruck

aber tadelt man die starren Züge, den Eindruck der schweren

Krankheit, welcher der grofse Mann erlag, während der

Künstler ihn zeichnete. Auch hier wieder der Gegensatz

der unmittelbar an die Natur sich bindenden Beobachtung

und des Stilisierens in der Behandlung.

Wie hier der Stich von dem Verein, der ihn bestellt hatte,

unterdrückt worden ist, wie die Landschaft von H. Seghers

und das Portrait von Antonello für das Berliner Galeriewerk

nur mit Mühe bei der Verlagshandlung durchgesetzt werden

konnte, so hat vor ein paar Jahren die Ausstellung seines

„Frühlings" in München, nach der besten Aussicht auf die

grofse goldene Medaille, schliefslich

gar keine Berücksichtigung bei der

Prämierung gefunden; und ein Jahr

später, als dem Künstler die ganz un-

gewöhnliche Ehre der Aufforderung

zur Einsendung seiner Arbeiten zu der

Internationalen Ausstellung in Berlin

zu Teil wurde, während diese schon

im vollen Gange war, hatten seine

Arbeiten das Schicksal, in einem

dunklen Winkel tot gehängt zu

werden. Für die deutsche Gewerbe-

ausstellung in Berlin 1896 entstand

die wirkungsvolle Kolossalfigur eines

Bogenschützen, modelliert in aufser-

ordentlich kurzer Zeit in doppelter

Lebensgröfse und in einem Atelier

kaum höher als die Figur und grade

weit genug, um dieselbe darin zu

wenden. Sie ist aber bei der Aus-

stellung schliefslich nicht berück-

sichtigt worden und ruht in dem

Magazin eines Berliner Kupfertreibers,

ebenso wie ein mit sorgfältigsten

Studien auf staatliche Bestellung an-

gefertigtes Modell zu einer Medaille für den Rudersport un-

verwendet im Atelier des Künstlers steht.

An solchen Mifserfolgen mag die Gleichgültigkeit des

Künstlers gegen das Schicksal seiner Werke nach ihrer Voll-

endung, mag auch seine nicht selten schroffe Art sich zu

geben und abzuschliefsen, namentlich gegenüber anderen

Künstlern, einen Teil der Schuld tragen: in der Hauptsache

ist es aber die Doppelart seiner Künstlernatur, die das Publi-

kum nicht versteht, und die die kleine Zahl der künstlerisch

Empfindenden, vor allem die Künstler selbst anzieht und

zugleich abstufst. Gegen den Wert der Arbeiten Geygers

spricht dieses Urteil keineswegs: die hier genannten Ra-

dierungen und Stiche, die Nachbildungen wie die freien

Arbeiten, die Bronze- und Marmorbildwerke werden unter

den eigenartigsten und tüchtigsten deutschen Arbeiten unserer

Zeit mit genannt werden müssen. Geygers Bedeutung wird

durch die fast vereinzelte Stellung, die er einnimmt, nicht

eingeschränkt; fern von dem gefährlichen Beifall der Menge

und dem lärmenden Proteste der Andersdenkenden ist es dem

Künstler in die Hand gegeben, zu einer Ausgleichung in der

doppelten Begabung, in dem Widerstreit in seiner inneren

Natur sich mehr und mehr durchzuarbeiten, Motive und Dar-

stellungsarten zu suchen, die ihm eine besonders glückliche

Bethätigung seiner vielseitigen Begabung ermöglichen.

Eine solche bietet sich namentlich in seiner Thätigkeit

als Kleinkünstler, auf die wir hier aus Anlafs der Vollendung

des Standspiegels, der eine besonders bezeichnende und die

hervorragendste Arbeit Geygers in dieser Art ist, noch be-

sonders hinweisen. In der Form hat der Künstler nicht

nach Neuem gesucht, sondern die schöne altgriechische Form

frei zum Vorbilde genommen; aber wie er sie benutzt hat,

wie er den jugendlichen Träger des Spiegels zu diesem in ein

architektonisch richtiges Verhältnis gebracht hat, wie die

einzelnen Teile zu einander richtig abgewogen, wie die

Profile und die Details gefunden und durchgebildet sind, das

giebt dieser Arbeit einen ganz be-

sonderen Wert. Die Liebe und Sorg-

falt in der Ausbildung bis in den Auf-

satz mit den Köpfchen auf beiden

Seiten und dem Blumenkürbchen

obenauf, als Knopf zum Drehen des

Spiegels, wird heute ein zweiter Bild-

hauer in Deutschland schwerlich auf

eine ähnliche Arbeit verwenden wollen

und zu verwenden im Stande sein.

So fein abgewogen wie die Form, so

vollendet wie die Ausführung, so fein

durchdacht und von glücklicher

Beziehung ist auch der figürliche

Schmuck des Spiegels, der in der Stand-

figur und im Relief der Rückseite

nicht nur ein Abbild der Schönheit

in der Blüte der Entwicklung des

Menschen, sondern zugleich ein

Spiegelbild des Lebens in der Ver-

herrlichung der Liebe darstellt. Mag

man mit einer gewissen Berechtigung

tadeln, dafs ein ungelöster Gegensatz

besteht zwischen dem herben Realis-

mus in der Auffassung der Amoretten,

in denen ein und dasselbe Modell eines fetten häfslichen

Kindes, mit allen Zufälligkeiten der zahlreichen Fettpolster

und Hautfalten und mit allen Ungeschicklichkeiten der ersten

Bewegungen im Kriechen und Gehen, mit übertriebener Sorg-

falt wiedergegeben ist, und andererseits in dem fast in antik-

typischer Weise stilisierten Jünglingsfigur mit ihren schlanken,

fast mädchenhaften Formen; mag man aussetzen, dafs die

Figuren im Spiegelrelief im Verhältnis zu der Standfigur

etwas zu grofs genommen sind: solche Bedenken können

kaum in Betracht kommen neben der Schönheit im Zu-

sammenklang, in der Bewegung und in der Bildung der

Formen im allgemeinen, neben dem Geschmack in der Zeich-

nung und der höchsten, raffinierten Vollendung in der Durch-

bildung, neben dem feinen Verständnis in der Beziehung der

Freifigur zum Relief, in der Art des Reliefs, in den Gegensätzen

zwischen grofsen, einfachen Massen und feinen, reichen

Details. Ja, jene Eigenheiten tragen zum Teil mit zu der glück-

lichen Gesamtwirkung bei und sind entschieden dafür beab-

sichtigt. Gerade in dieser strengen Durchbildung der Form

C 44 3