die er zu schildern unternimmt, vorher schon bis in alle

Einzelheiten durchlebt und empfunden, alle Studien im Hin-

blick auf den klar erkannten Endzweck gemacht hat, so

dafs das fertige Bild die Situation vollkommen erschöpft und

überzeugend darstellt und keine der Gestalten in Miene oder

Gebärde unzureichend oder konventionell erscheint. Dadurch

wirken sie noch heute mit überzeugender Kraft und erweisen

sich als wahrhaft lebendig. Wo er Befriedigendes nicht

leisten konnte, da lag das in der Zeit, die noch nicht reif

dafür war. Aber selbst so undankbare Gegenstände, wie die

sieben Sterne, die Gottvater auf der Berufung des Johannes

(Bartsch 6z) in der Rechten hält, wie das Ausgehen des

Schwertes aus dem Munde Gottes, das Leuchten seines An-

gesichts „wie die helle Sonne" und die Anordnung der sieben

goldenen Leuchter weifs uns der Künstler durch die Gewalt,

womit er den Vorgang, also die Hauptsache, erfafste, vergessen

zu machen; ebenso auf dem Blatt mit Johannes, der das

Buch verschlingt (B. 70), das Unnatürliche dieses Vorgangs

und die unorganische Bildung des Engels „mit Füfsen wie

die Feuerpfeiler."

Die grofse Passion bietet in den sieben früh entstandenen

Blättern keine wesentlich

anderen Merkmale als die

Apokalypse. Die Anord-

nung im Raum, die

Gröfse der Figuren, die

Behandlung der Land-

schaft, die dramatische

Gestaltung wie auch das

Ungeschick, das noch in

einzelnen Gestalten zu

Tage tritt, sind hier wie

dort die gleichen. Beide

Folgen werden somit an-

nähernd gleichzeitig ent-

standen sein, wie dies auch

durch das von Rumohr

nachgewiesene Vorkom-

men eines und desselben

Motivs, der jammernd

beide Arme erhebenden

und sich nach vorwärts

werfenden Frau sowohl

auf einem Blatt der Apo-

kalypse (B. 65) wie auf

einem der Grofsen Passion

(B. 12) bestätigt wird.

Hier, wo es sich nicht

um ein Eingehen auf die

einzelnen Darstellungen

handelt, kann daher von

dieser Passion abgesehen

werden.

Von den

zwanzig

o

Blättern des Marienlebens

sind freilich drei, darunter

das Titelblatt, erst 1510 entstanden, die übrigen aber zum

gröfsten Teil bereits um 1504, welche Jahrzahl sich auf der

Begegnung Joachims und Annas (B. 79) befindet; einige

davon werden sogar noch früher, in die ersten Jahre des

Jahrhunderts zu versetzen sein, da sie, wenn auch wesentlich

abweichend von denen der Apokalypse und der Grofsen

Passion, sich doch in manchem von den übrigen unterscheiden.

Es ist dies namentlich der gröfste Teil der Blätter, die

sich mit der Kindheitsgeschichte Jesu beschäftigen (B. 83,

85—87, 8p, 00, 95). Danach scheint es, als habe Dürer

ursprünglich nur den Plan gehabt, ein Leben Jesu, wie dies

damals üblich war, zu schildern, und sei erst im weiteren

Verlaufe der Arbeit auf den Gedanken gekommen, diese

Szenen einem gröfseren Cyklus, der an der Hand der apo-

kryphen Evangelien das Leben der Maria selbst zu schildern

hatte, einzuverleiben. Von dem herb-monumentalen manteg-

nesken Stil sehen wir ihn hier, dem Gegenstande entsprechend,

wieder zu der harmloseren, mehr idyllischen, deutschen Vor-

tragsweise zurückkehren. Das Format ist auf das gewöhnliche

Folio verkleinert und die Figuren nehmen im Verhältnis zu

der ganzen Bildfläche einen weit geringeren Raum ein als

bei der Apokalypse. Dadurch nähert sich Dürer, namentlich

in den früheren Blättern der Folge, wieder der Schongauer-

schen Art, von der er aus-

gegangen war. Freilich

besitzt er noch nicht

dessen raumgestaltende

Kraft; der Vorgang spielt

sich zumeist noch zu sehr

an der Rampe des Bühnen-

raumes ab, und die weiten

Hallen, die ihn um-

schliefsen, die landschaft-

lichen Ausblicke, die sich

nach der Ferne zu öffnen,

sind noch nicht voll aus-

genutzt, bilden mehr eine

Kulisse als den wirklichen

Schauplatz der Handlung.

Dafür aber weifs er hier

schon Töne von einer

ihm durchaus eigentüm-

lichen Herzenswärme und

-Tiefe anzuschlagen. Die

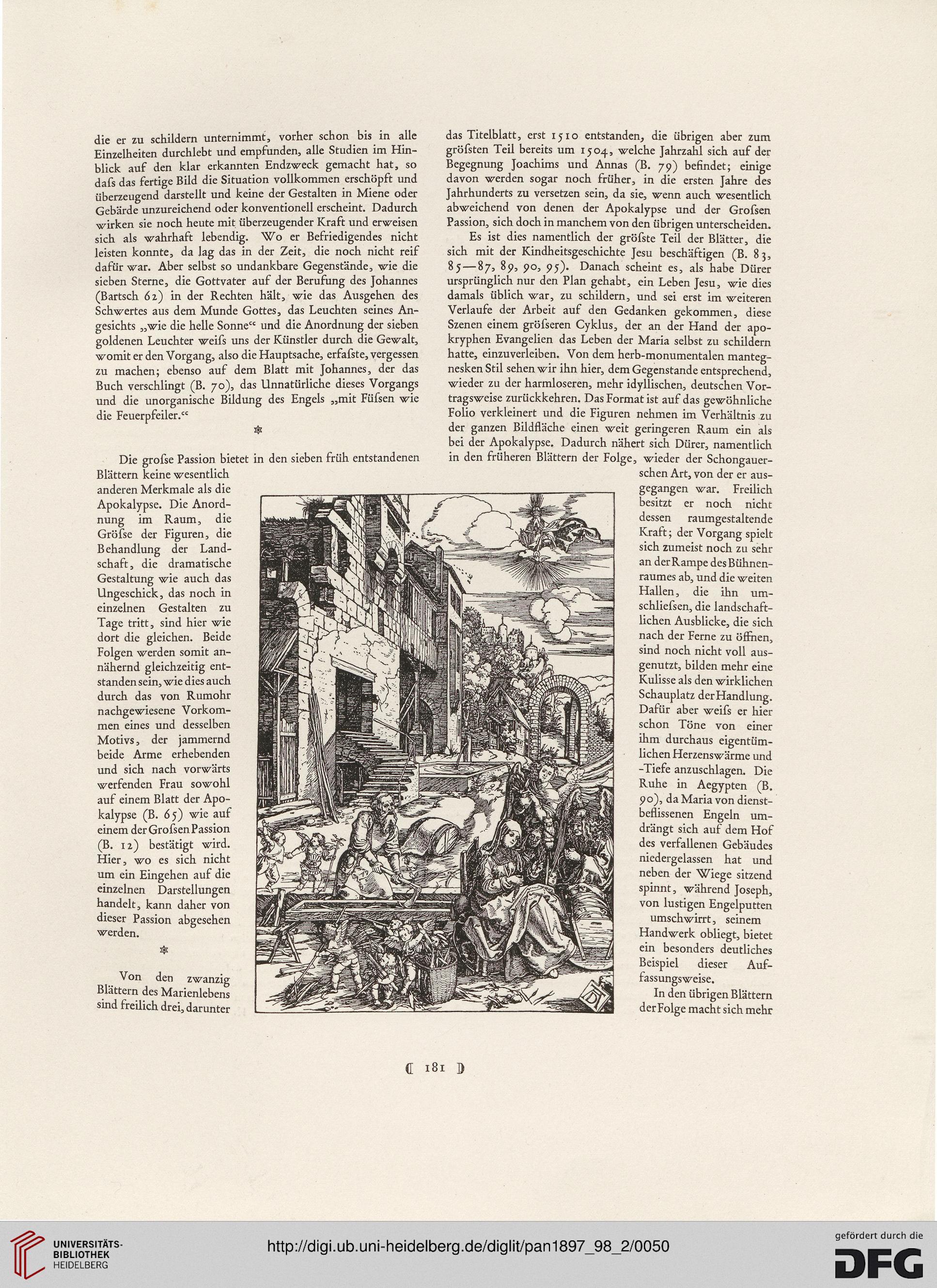

Ruhe in Aegypten (B.

90), da Maria von dienst-

beflissenen Engeln um-

drängt sich auf dem Hof

des verfallenen Gebäudes

niedergelassen hat und

neben der Wiege sitzend

spinnt, während Joseph,

von lustigen Engelputten

umschwirrt, seinem

Handwerk obliegt, bietet

ein besonders deutliches

Beispiel dieser Auf-

fassungsweise.

In den übrigen Blättern

der Folge macht sich mehr

C 181 3

Einzelheiten durchlebt und empfunden, alle Studien im Hin-

blick auf den klar erkannten Endzweck gemacht hat, so

dafs das fertige Bild die Situation vollkommen erschöpft und

überzeugend darstellt und keine der Gestalten in Miene oder

Gebärde unzureichend oder konventionell erscheint. Dadurch

wirken sie noch heute mit überzeugender Kraft und erweisen

sich als wahrhaft lebendig. Wo er Befriedigendes nicht

leisten konnte, da lag das in der Zeit, die noch nicht reif

dafür war. Aber selbst so undankbare Gegenstände, wie die

sieben Sterne, die Gottvater auf der Berufung des Johannes

(Bartsch 6z) in der Rechten hält, wie das Ausgehen des

Schwertes aus dem Munde Gottes, das Leuchten seines An-

gesichts „wie die helle Sonne" und die Anordnung der sieben

goldenen Leuchter weifs uns der Künstler durch die Gewalt,

womit er den Vorgang, also die Hauptsache, erfafste, vergessen

zu machen; ebenso auf dem Blatt mit Johannes, der das

Buch verschlingt (B. 70), das Unnatürliche dieses Vorgangs

und die unorganische Bildung des Engels „mit Füfsen wie

die Feuerpfeiler."

Die grofse Passion bietet in den sieben früh entstandenen

Blättern keine wesentlich

anderen Merkmale als die

Apokalypse. Die Anord-

nung im Raum, die

Gröfse der Figuren, die

Behandlung der Land-

schaft, die dramatische

Gestaltung wie auch das

Ungeschick, das noch in

einzelnen Gestalten zu

Tage tritt, sind hier wie

dort die gleichen. Beide

Folgen werden somit an-

nähernd gleichzeitig ent-

standen sein, wie dies auch

durch das von Rumohr

nachgewiesene Vorkom-

men eines und desselben

Motivs, der jammernd

beide Arme erhebenden

und sich nach vorwärts

werfenden Frau sowohl

auf einem Blatt der Apo-

kalypse (B. 65) wie auf

einem der Grofsen Passion

(B. 12) bestätigt wird.

Hier, wo es sich nicht

um ein Eingehen auf die

einzelnen Darstellungen

handelt, kann daher von

dieser Passion abgesehen

werden.

Von den

zwanzig

o

Blättern des Marienlebens

sind freilich drei, darunter

das Titelblatt, erst 1510 entstanden, die übrigen aber zum

gröfsten Teil bereits um 1504, welche Jahrzahl sich auf der

Begegnung Joachims und Annas (B. 79) befindet; einige

davon werden sogar noch früher, in die ersten Jahre des

Jahrhunderts zu versetzen sein, da sie, wenn auch wesentlich

abweichend von denen der Apokalypse und der Grofsen

Passion, sich doch in manchem von den übrigen unterscheiden.

Es ist dies namentlich der gröfste Teil der Blätter, die

sich mit der Kindheitsgeschichte Jesu beschäftigen (B. 83,

85—87, 8p, 00, 95). Danach scheint es, als habe Dürer

ursprünglich nur den Plan gehabt, ein Leben Jesu, wie dies

damals üblich war, zu schildern, und sei erst im weiteren

Verlaufe der Arbeit auf den Gedanken gekommen, diese

Szenen einem gröfseren Cyklus, der an der Hand der apo-

kryphen Evangelien das Leben der Maria selbst zu schildern

hatte, einzuverleiben. Von dem herb-monumentalen manteg-

nesken Stil sehen wir ihn hier, dem Gegenstande entsprechend,

wieder zu der harmloseren, mehr idyllischen, deutschen Vor-

tragsweise zurückkehren. Das Format ist auf das gewöhnliche

Folio verkleinert und die Figuren nehmen im Verhältnis zu

der ganzen Bildfläche einen weit geringeren Raum ein als

bei der Apokalypse. Dadurch nähert sich Dürer, namentlich

in den früheren Blättern der Folge, wieder der Schongauer-

schen Art, von der er aus-

gegangen war. Freilich

besitzt er noch nicht

dessen raumgestaltende

Kraft; der Vorgang spielt

sich zumeist noch zu sehr

an der Rampe des Bühnen-

raumes ab, und die weiten

Hallen, die ihn um-

schliefsen, die landschaft-

lichen Ausblicke, die sich

nach der Ferne zu öffnen,

sind noch nicht voll aus-

genutzt, bilden mehr eine

Kulisse als den wirklichen

Schauplatz der Handlung.

Dafür aber weifs er hier

schon Töne von einer

ihm durchaus eigentüm-

lichen Herzenswärme und

-Tiefe anzuschlagen. Die

Ruhe in Aegypten (B.

90), da Maria von dienst-

beflissenen Engeln um-

drängt sich auf dem Hof

des verfallenen Gebäudes

niedergelassen hat und

neben der Wiege sitzend

spinnt, während Joseph,

von lustigen Engelputten

umschwirrt, seinem

Handwerk obliegt, bietet

ein besonders deutliches

Beispiel dieser Auf-

fassungsweise.

In den übrigen Blättern

der Folge macht sich mehr

C 181 3