und mehr eine veränderte Auffafsung der menschlichen Gestalt

geltend, die auf den Einflufs des Venezianers Jacopo de' Barbari

zurückzuführen sein wird. Dieser mit mäfsiger Phantasie

begabte, dafür aber technisch vorzüglich geschulte Maler

scheint um 1500 nach Deutschland gekommen zu sein und

ist jedenfalls in seinen Werken Dürer bekannt geworden.

Vielleicht sind Dürers Proportionsstudien, die sich seit 1500

nachweisen lassen, auf seine Anregung zurückzuführen; das

Endergebnis dieser Studien, der sorgfältig vorbereitete und

durchgeführte Kupferstich von Adam und Eva, aus dem

Jahre 1504, zeigt min-

destens in den Körperver-

hältnissen wie in den

Stellungen eine aufser-

ordentliche Verwandt-

schaft mit Barbaris Kunst-

weise. In diesen Blättern

des Marienlebens wie in

der gleichfalls 1 504 ge-

zeichneten GrünenPassion

(in der Albertina zu

Wien) hat die stämmige,

knochige, abgezehrte

Bildung der Gestalten,

die Dürers frühere Werke

ausgezeichnet hatte, be-

reits ein Ende gefunden;

die Figuren sind schlanker

geworden, zierlicher in

den Gelenken, dabei

rundlicher gestaltet und

von einer bisher ganz un-

gewohnten Schmiegsam-

keit. Gern biegen sie die

eine Hüfte heraus, wo-

durch das Spielbein frei

wird, ja häufig sind sogar

beide Beine eingeknickt;

der Oberkörper pflegt sich

dann nach der entgegen-

gesetzten Seite zu wenden,

wodurch der Kopf ge-

nötigt wird, durch eine

kräftige Schwenkung das

Gleichgewicht wieder

herzustellen; das geschieht

meist mittels einer star-

ken Drehung des langen

Halses, der sich aufserdem häufig noch vorreckt. Diese nicht

immer mühelose Abwägung der Haltung, die in vollem

Gegensatz zu den einfachen Stellungen steht, welche in den

ersten Blättern des Marienlebens herrschen, entspricht frei-

lich einer Seite des Dürerschen Wesens, die sich überhaupt

in seiner Lust am Zierlichen, Auffälligen, Preciösen äufsert.

Schon in seiner frühesten Jugend war bei ihm diese Neigung

zum Gezierten hervorgetreten; nachdem er sie vorüber-

gehend mit Hilfe Mantegnas überwunden hatte, machte sie

sich jetzt, unter dem Einflufs eines zur gleichen Unart neigenden

Meisters, von neuem geltend. Auch in seinem späteren Leben

hat er den Kampf gegen sie immer wieder von neuem durch-

zufechten gehabt, wobei ihm die glückliche Mischung seines

Naturells sehr zu statten kam. Einzuräumen aber ist, dafs

solch übermäfsigeBetonung des Gefühlslebens bei einem Stoffe,

der auf die Verherrlichung der Familienbande hinwies, gar

wohl am Platz war.

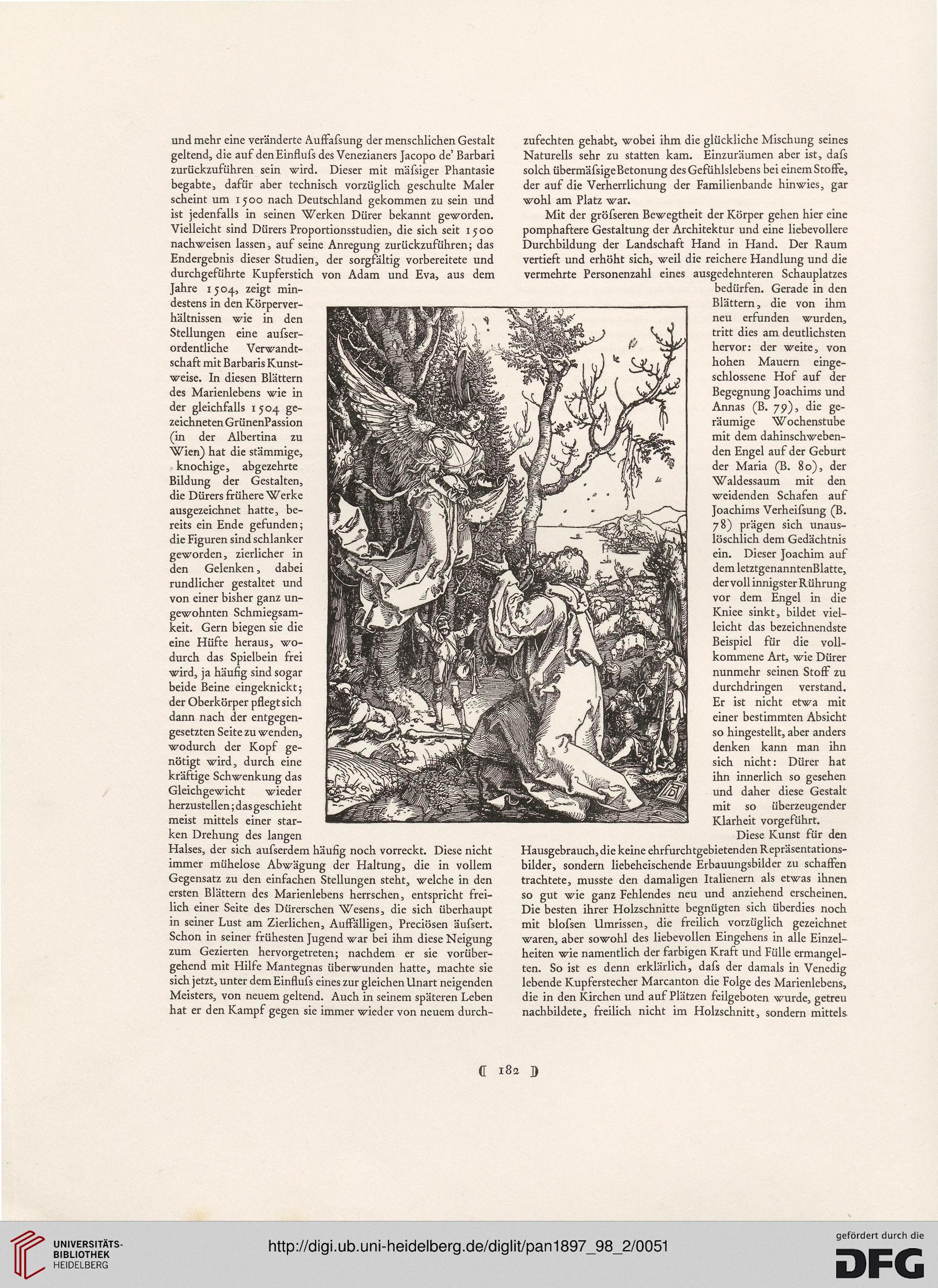

Mit der gröfseren Bewegtheit der Körper gehen hier eine

pomphaftere Gestaltung der Architektur und eine liebevollere

Durchbildung der Landschaft Hand in Hand. Der Raum

vertieft und erhöht sich, weil die reichere Handlung und die

vermehrte Personenzahl eines ausgedehnteren Schauplatzes

bedürfen. Gerade in den

Blättern, die von ihm

neu erfunden wurden,

tritt dies am deutlichsten

hervor: der weite, von

hohen Mauern einge-

schlossene Hof auf der

Begegnung Joachims und

Annas (B. 70), die ge-

räumige Wochenstube

mit dem dahinschweben-

den Engel auf der Geburt

der Maria (B. 80), der

Waldessaum mit den

weidenden Schafen auf

Joachims Verheifsung (B.

78) prägen sich unaus-

löschlich dem Gedächtnis

ein. Dieser Joachim auf

dem letztgenanntenBlatte,

der voll innigster Rührung

vor dem Engel in die

Kniee sinkt, bildet viel-

leicht das bezeichnendste

Beispiel für die voll-

kommene Art, wie Dürer

nunmehr seinen Stoff zu

durchdringen verstand.

Er ist nicht etwa mit

einer bestimmten Absicht

so hingestellt, aber anders

denken kann man ihn

sich nicht: Dürer hat

ihn innerlich so gesehen

und daher diese Gestalt

mit so überzeugender

Klarheit vorgeführt.

Diese Kunst für den

Hausgebrauch, die keine ehrfurchtgebietenden Repräsentations-

bilder, sondern liebeheischende Erbauungsbilder zu schaffen

trachtete, musste den damaligen Italienern als etwas ihnen

so gut wie ganz Fehlendes neu und anziehend erscheinen.

Die besten ihrer Holzschnitte begnügten sich überdies noch

mit blofsen Umrissen, die freilich vorzüglich gezeichnet

waren, aber sowohl des liebevollen Eingehens in alle Einzel-

heiten wie namentlich der farbigen Kraft und Fülle ermangel-

ten. So ist es denn erklärlich, dafs der damals in Venedig

lebende Kupferstecher Marcanton die Folge des Marienlebens,

die in den Kirchen und auf Plätzen feilgeboten wurde, getreu

nachbildete, freilich nicht im Holzschnitt, sondern mittels.

(T 182 3

geltend, die auf den Einflufs des Venezianers Jacopo de' Barbari

zurückzuführen sein wird. Dieser mit mäfsiger Phantasie

begabte, dafür aber technisch vorzüglich geschulte Maler

scheint um 1500 nach Deutschland gekommen zu sein und

ist jedenfalls in seinen Werken Dürer bekannt geworden.

Vielleicht sind Dürers Proportionsstudien, die sich seit 1500

nachweisen lassen, auf seine Anregung zurückzuführen; das

Endergebnis dieser Studien, der sorgfältig vorbereitete und

durchgeführte Kupferstich von Adam und Eva, aus dem

Jahre 1504, zeigt min-

destens in den Körperver-

hältnissen wie in den

Stellungen eine aufser-

ordentliche Verwandt-

schaft mit Barbaris Kunst-

weise. In diesen Blättern

des Marienlebens wie in

der gleichfalls 1 504 ge-

zeichneten GrünenPassion

(in der Albertina zu

Wien) hat die stämmige,

knochige, abgezehrte

Bildung der Gestalten,

die Dürers frühere Werke

ausgezeichnet hatte, be-

reits ein Ende gefunden;

die Figuren sind schlanker

geworden, zierlicher in

den Gelenken, dabei

rundlicher gestaltet und

von einer bisher ganz un-

gewohnten Schmiegsam-

keit. Gern biegen sie die

eine Hüfte heraus, wo-

durch das Spielbein frei

wird, ja häufig sind sogar

beide Beine eingeknickt;

der Oberkörper pflegt sich

dann nach der entgegen-

gesetzten Seite zu wenden,

wodurch der Kopf ge-

nötigt wird, durch eine

kräftige Schwenkung das

Gleichgewicht wieder

herzustellen; das geschieht

meist mittels einer star-

ken Drehung des langen

Halses, der sich aufserdem häufig noch vorreckt. Diese nicht

immer mühelose Abwägung der Haltung, die in vollem

Gegensatz zu den einfachen Stellungen steht, welche in den

ersten Blättern des Marienlebens herrschen, entspricht frei-

lich einer Seite des Dürerschen Wesens, die sich überhaupt

in seiner Lust am Zierlichen, Auffälligen, Preciösen äufsert.

Schon in seiner frühesten Jugend war bei ihm diese Neigung

zum Gezierten hervorgetreten; nachdem er sie vorüber-

gehend mit Hilfe Mantegnas überwunden hatte, machte sie

sich jetzt, unter dem Einflufs eines zur gleichen Unart neigenden

Meisters, von neuem geltend. Auch in seinem späteren Leben

hat er den Kampf gegen sie immer wieder von neuem durch-

zufechten gehabt, wobei ihm die glückliche Mischung seines

Naturells sehr zu statten kam. Einzuräumen aber ist, dafs

solch übermäfsigeBetonung des Gefühlslebens bei einem Stoffe,

der auf die Verherrlichung der Familienbande hinwies, gar

wohl am Platz war.

Mit der gröfseren Bewegtheit der Körper gehen hier eine

pomphaftere Gestaltung der Architektur und eine liebevollere

Durchbildung der Landschaft Hand in Hand. Der Raum

vertieft und erhöht sich, weil die reichere Handlung und die

vermehrte Personenzahl eines ausgedehnteren Schauplatzes

bedürfen. Gerade in den

Blättern, die von ihm

neu erfunden wurden,

tritt dies am deutlichsten

hervor: der weite, von

hohen Mauern einge-

schlossene Hof auf der

Begegnung Joachims und

Annas (B. 70), die ge-

räumige Wochenstube

mit dem dahinschweben-

den Engel auf der Geburt

der Maria (B. 80), der

Waldessaum mit den

weidenden Schafen auf

Joachims Verheifsung (B.

78) prägen sich unaus-

löschlich dem Gedächtnis

ein. Dieser Joachim auf

dem letztgenanntenBlatte,

der voll innigster Rührung

vor dem Engel in die

Kniee sinkt, bildet viel-

leicht das bezeichnendste

Beispiel für die voll-

kommene Art, wie Dürer

nunmehr seinen Stoff zu

durchdringen verstand.

Er ist nicht etwa mit

einer bestimmten Absicht

so hingestellt, aber anders

denken kann man ihn

sich nicht: Dürer hat

ihn innerlich so gesehen

und daher diese Gestalt

mit so überzeugender

Klarheit vorgeführt.

Diese Kunst für den

Hausgebrauch, die keine ehrfurchtgebietenden Repräsentations-

bilder, sondern liebeheischende Erbauungsbilder zu schaffen

trachtete, musste den damaligen Italienern als etwas ihnen

so gut wie ganz Fehlendes neu und anziehend erscheinen.

Die besten ihrer Holzschnitte begnügten sich überdies noch

mit blofsen Umrissen, die freilich vorzüglich gezeichnet

waren, aber sowohl des liebevollen Eingehens in alle Einzel-

heiten wie namentlich der farbigen Kraft und Fülle ermangel-

ten. So ist es denn erklärlich, dafs der damals in Venedig

lebende Kupferstecher Marcanton die Folge des Marienlebens,

die in den Kirchen und auf Plätzen feilgeboten wurde, getreu

nachbildete, freilich nicht im Holzschnitt, sondern mittels.

(T 182 3