allein ist der Verleger seiner Arbeiten und läfst sich dabei

durch keinerlei Umstände beeinflussen, die mit Kunst nichts

zu thun haben. Seine Werke, erreichen nur in ganz be-

stimmten und gewollten aufsergewöhnlichen Fällen monu-

mentale Dimensionen oder Lebensgröfse. Die Mehrzahl ist

gleich von vornherein in definitiver Gröfse ausgeführt, die

nicht über ein mittleres Format hinausgeht, so dafs ihre Auf-

stellung ebensowohl in den beschränkten Räumen unserer

Wohnungen wie in den Museen möglich ist. Zu diesen

Arbeiten gehören die Marmorgruppen, die man auf der Inter-

nationalen Ausstellung 1887 und sodann auf der Ausstellung

von 188p, die Rodin mit Claude Monet bei George Petit er-

öffnete, und endlich auch auf dem Champ de Mars gesehen

<sV'U nC ^u^zänuing sei n'eht versucht, ebenso wenig eine

Schilderung der Sujets. Es genüge, zu erwähnen, dafsdanteske

und baudelaire'sche Empfindung vorherrschen.

Was Rodin der Dichtkunst an Anregungen verdankt,

kann nur mit gröfster Zurückhaltung gesagt werden, da sich

bei ihm aufserordentlich oft die Idee aus der Form heraus-

bildet. Nur um ein Beispiel zu geben: Es ist kaum eine

zweite Bronze, die soviel Kommentare hervorgerufen hat, wie

die Figur einer alten nackten Frau, in der das Absterben des

menschlichen Körpers in solcher Weise jammervoll dar-

gestellt wurde. Man hat sie revolutionär genannt, ohne zu

bedenken, dafs Pigalle sich in gleichen Darstellungen gefiel,

wie sein Voltaire und die Thonfiguren im Orleans-Museum

zur Genüge beweisen. Es ist klar, dafs die Ausdeutung dieses

Nackten nach der geistigen Seite hin die Kraft bewirkt,

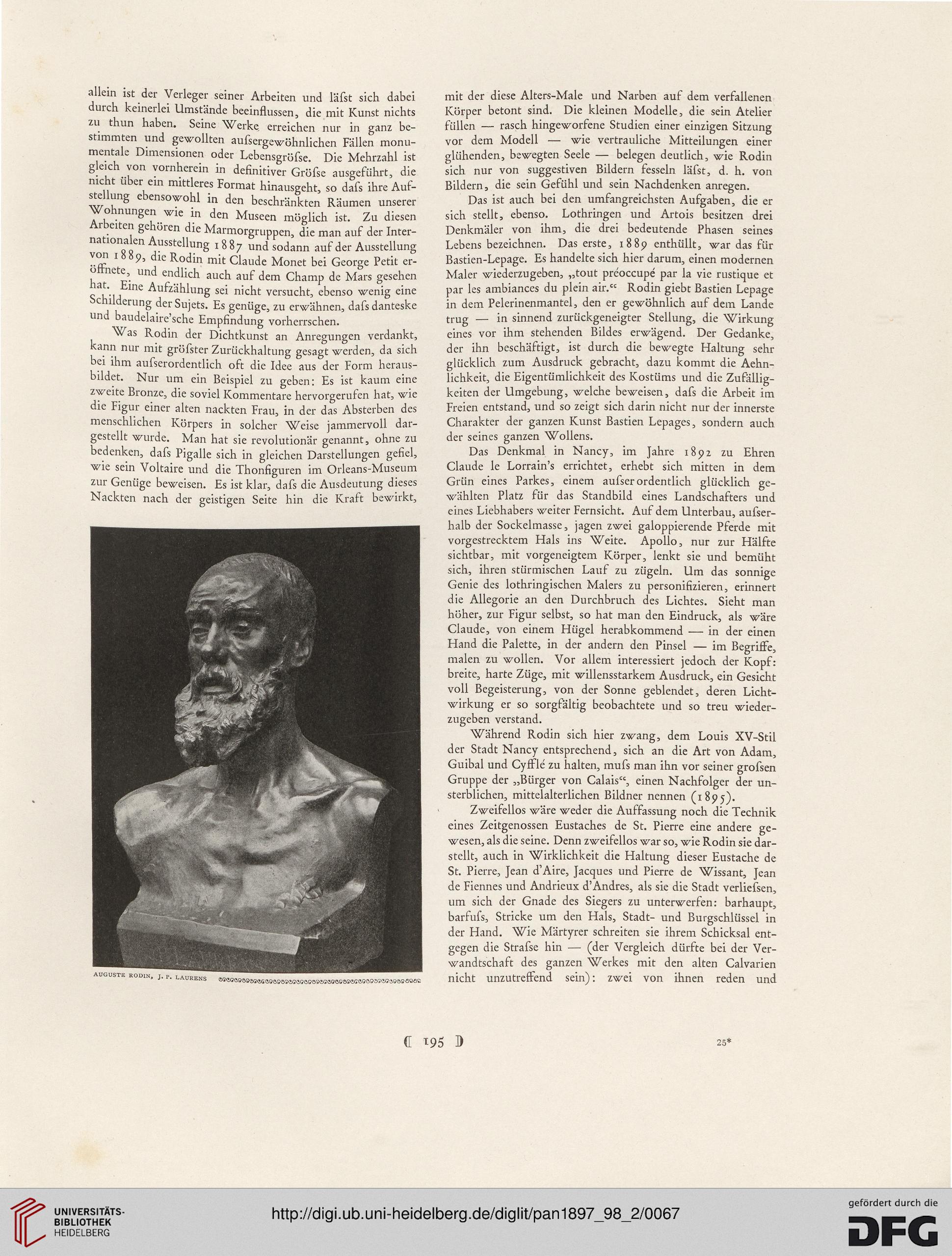

AUGUSTE RODIN, J. P. LAURENS

co<w'cG<^«<wac<i<rarc»e£ww*jff3«<w^

mit der diese Alters-Male und Narben auf dem verfallenen

Körper betont sind. Die kleinen Modelle, die sein Atelier

füllen — rasch hingeworfene Studien einer einzigen Sitzung

vor dem Modell — wie vertrauliche Mitteilungen einer

glühenden, bewegten Seele — belegen deutlich, wie Rodin

sich nur von suggestiven Bildern fesseln läfst, d. h. von

Bildern, die sein Gefühl und sein Nachdenken anregen.

Das ist auch bei den umfangreichsten Aufgaben, die er

sich stellt, ebenso. Lothringen und Artois besitzen drei

Denkmäler von ihm, die drei bedeutende Phasen seines

Lebens bezeichnen. Das erste, 188p enthüllt, war das für

Bastien-Lepage. Es handelte sich hier darum, einen modernen

Maler wiederzugeben, „tout preoccupe par la vie rustique et

par les ambiances du plein air." Rodin giebt Bastien Lepage

in dem Pelerinenmantel, den er gewöhnlich auf dem Lande

trug — in sinnend zurückgeneigter Stellung, die Wirkung

eines vor ihm stehenden Bildes erwägend. Der Gedanke,

der ihn beschäftigt, ist durch die bewegte Haltung sehr

glücklich zum Ausdruck gebracht, dazu kommt die Aehn-

lichkeit, die Eigentümlichkeit des Kostüms und die Zufällig-

keiten der Umgebung, welche beweisen, dafs die Arbeit im

Freien entstand, und so zeigt sich darin nicht nur der innerste

Charakter der ganzen Kunst Bastien Lepages, sondern auch

der seines ganzen Wollens.

Das Denkmal in Nancy, im Jahre i8p2 zu Ehren

Claude le Lorrain's errichtet, erhebt sich mitten in dem

Grün eines Parkes, einem aufserordentlich glücklich ge-

wählten Platz für das Standbild eines Landschafters und

eines Liebhabers weiter Fernsicht. Auf dem Unterbau, aufser-

halb der Sockelmasse, jagen zwei galoppierende Pferde mit

vorgestrecktem Hals ins Weite. Apollo, nur zur Hälfte

sichtbar, mit vorgeneigtem Körper, lenkt sie und bemüht

sich, ihren stürmischen Lauf zu zügeln. Um das sonnige

Genie des lothringischen Malers zu personifizieren, erinnert

die Allegorie an den Durchbruch des Lichtes. Sieht man

höher, zur Figur selbst, so hat man den Eindruck, als wäre

Claude, von einem Hügel herabkommend — in der einen

Hand die Palette, in der andern den Pinsel — im Begriffe,

malen zu wollen. Vor allem interessiert jedoch der Kopf:

breite, harte Züge, mit willensstarkem Ausdruck, ein Gesicht

voll Begeisterung, von der Sonne geblendet, deren Licht-

wirkung er so sorgfältig beobachtete und so treu wieder-

zugeben verstand.

Während Rodin sich hier zwang, dem Louis XV-Stil

der Stadt Nancy entsprechend, sich an die Art von Adam,

Guibal und Cyffle zu halten, mufs man ihn vor seiner grofsen

Gruppe der „Bürger von Calais", einen Nachfolger der un-

sterblichen, mittelalterlichen Bildner nennen (i8pO.

Zweifellos wäre weder die Auffassung noch die Technik

eines Zeitgenossen Eustaches de St. Pierre eine andere ge-

wesen, als die seine. Denn zweifellos war so, wie Rodin sie dar-

stellt, auch in Wirklichkeit die Haltung dieser Eustache de

St. Pierre, Jean d'Aire, Jacques und Pierre de Wissant, Jean

de Fiennes und Andrieux d'Andres, als sie die Stadt verliefsen,

um sich der Gnade des Siegers zu unterwerfen: barhaupt,

barfufs, Stricke um den Hals, Stadt- und Burgschlüssel in

der Hand. Wie Märtyrer schreiten sie ihrem Schicksal ent-

gegen die Strafse hin — (der Vergleich dürfte bei der Ver-

wandtschaft des ganzen Werkes mit den alten Calvarien

nicht unzutreffend sein): zwei von ihnen reden und

C T95 3

25*

durch keinerlei Umstände beeinflussen, die mit Kunst nichts

zu thun haben. Seine Werke, erreichen nur in ganz be-

stimmten und gewollten aufsergewöhnlichen Fällen monu-

mentale Dimensionen oder Lebensgröfse. Die Mehrzahl ist

gleich von vornherein in definitiver Gröfse ausgeführt, die

nicht über ein mittleres Format hinausgeht, so dafs ihre Auf-

stellung ebensowohl in den beschränkten Räumen unserer

Wohnungen wie in den Museen möglich ist. Zu diesen

Arbeiten gehören die Marmorgruppen, die man auf der Inter-

nationalen Ausstellung 1887 und sodann auf der Ausstellung

von 188p, die Rodin mit Claude Monet bei George Petit er-

öffnete, und endlich auch auf dem Champ de Mars gesehen

<sV'U nC ^u^zänuing sei n'eht versucht, ebenso wenig eine

Schilderung der Sujets. Es genüge, zu erwähnen, dafsdanteske

und baudelaire'sche Empfindung vorherrschen.

Was Rodin der Dichtkunst an Anregungen verdankt,

kann nur mit gröfster Zurückhaltung gesagt werden, da sich

bei ihm aufserordentlich oft die Idee aus der Form heraus-

bildet. Nur um ein Beispiel zu geben: Es ist kaum eine

zweite Bronze, die soviel Kommentare hervorgerufen hat, wie

die Figur einer alten nackten Frau, in der das Absterben des

menschlichen Körpers in solcher Weise jammervoll dar-

gestellt wurde. Man hat sie revolutionär genannt, ohne zu

bedenken, dafs Pigalle sich in gleichen Darstellungen gefiel,

wie sein Voltaire und die Thonfiguren im Orleans-Museum

zur Genüge beweisen. Es ist klar, dafs die Ausdeutung dieses

Nackten nach der geistigen Seite hin die Kraft bewirkt,

AUGUSTE RODIN, J. P. LAURENS

co<w'cG<^«<wac<i<rarc»e£ww*jff3«<w^

mit der diese Alters-Male und Narben auf dem verfallenen

Körper betont sind. Die kleinen Modelle, die sein Atelier

füllen — rasch hingeworfene Studien einer einzigen Sitzung

vor dem Modell — wie vertrauliche Mitteilungen einer

glühenden, bewegten Seele — belegen deutlich, wie Rodin

sich nur von suggestiven Bildern fesseln läfst, d. h. von

Bildern, die sein Gefühl und sein Nachdenken anregen.

Das ist auch bei den umfangreichsten Aufgaben, die er

sich stellt, ebenso. Lothringen und Artois besitzen drei

Denkmäler von ihm, die drei bedeutende Phasen seines

Lebens bezeichnen. Das erste, 188p enthüllt, war das für

Bastien-Lepage. Es handelte sich hier darum, einen modernen

Maler wiederzugeben, „tout preoccupe par la vie rustique et

par les ambiances du plein air." Rodin giebt Bastien Lepage

in dem Pelerinenmantel, den er gewöhnlich auf dem Lande

trug — in sinnend zurückgeneigter Stellung, die Wirkung

eines vor ihm stehenden Bildes erwägend. Der Gedanke,

der ihn beschäftigt, ist durch die bewegte Haltung sehr

glücklich zum Ausdruck gebracht, dazu kommt die Aehn-

lichkeit, die Eigentümlichkeit des Kostüms und die Zufällig-

keiten der Umgebung, welche beweisen, dafs die Arbeit im

Freien entstand, und so zeigt sich darin nicht nur der innerste

Charakter der ganzen Kunst Bastien Lepages, sondern auch

der seines ganzen Wollens.

Das Denkmal in Nancy, im Jahre i8p2 zu Ehren

Claude le Lorrain's errichtet, erhebt sich mitten in dem

Grün eines Parkes, einem aufserordentlich glücklich ge-

wählten Platz für das Standbild eines Landschafters und

eines Liebhabers weiter Fernsicht. Auf dem Unterbau, aufser-

halb der Sockelmasse, jagen zwei galoppierende Pferde mit

vorgestrecktem Hals ins Weite. Apollo, nur zur Hälfte

sichtbar, mit vorgeneigtem Körper, lenkt sie und bemüht

sich, ihren stürmischen Lauf zu zügeln. Um das sonnige

Genie des lothringischen Malers zu personifizieren, erinnert

die Allegorie an den Durchbruch des Lichtes. Sieht man

höher, zur Figur selbst, so hat man den Eindruck, als wäre

Claude, von einem Hügel herabkommend — in der einen

Hand die Palette, in der andern den Pinsel — im Begriffe,

malen zu wollen. Vor allem interessiert jedoch der Kopf:

breite, harte Züge, mit willensstarkem Ausdruck, ein Gesicht

voll Begeisterung, von der Sonne geblendet, deren Licht-

wirkung er so sorgfältig beobachtete und so treu wieder-

zugeben verstand.

Während Rodin sich hier zwang, dem Louis XV-Stil

der Stadt Nancy entsprechend, sich an die Art von Adam,

Guibal und Cyffle zu halten, mufs man ihn vor seiner grofsen

Gruppe der „Bürger von Calais", einen Nachfolger der un-

sterblichen, mittelalterlichen Bildner nennen (i8pO.

Zweifellos wäre weder die Auffassung noch die Technik

eines Zeitgenossen Eustaches de St. Pierre eine andere ge-

wesen, als die seine. Denn zweifellos war so, wie Rodin sie dar-

stellt, auch in Wirklichkeit die Haltung dieser Eustache de

St. Pierre, Jean d'Aire, Jacques und Pierre de Wissant, Jean

de Fiennes und Andrieux d'Andres, als sie die Stadt verliefsen,

um sich der Gnade des Siegers zu unterwerfen: barhaupt,

barfufs, Stricke um den Hals, Stadt- und Burgschlüssel in

der Hand. Wie Märtyrer schreiten sie ihrem Schicksal ent-

gegen die Strafse hin — (der Vergleich dürfte bei der Ver-

wandtschaft des ganzen Werkes mit den alten Calvarien

nicht unzutreffend sein): zwei von ihnen reden und

C T95 3

25*