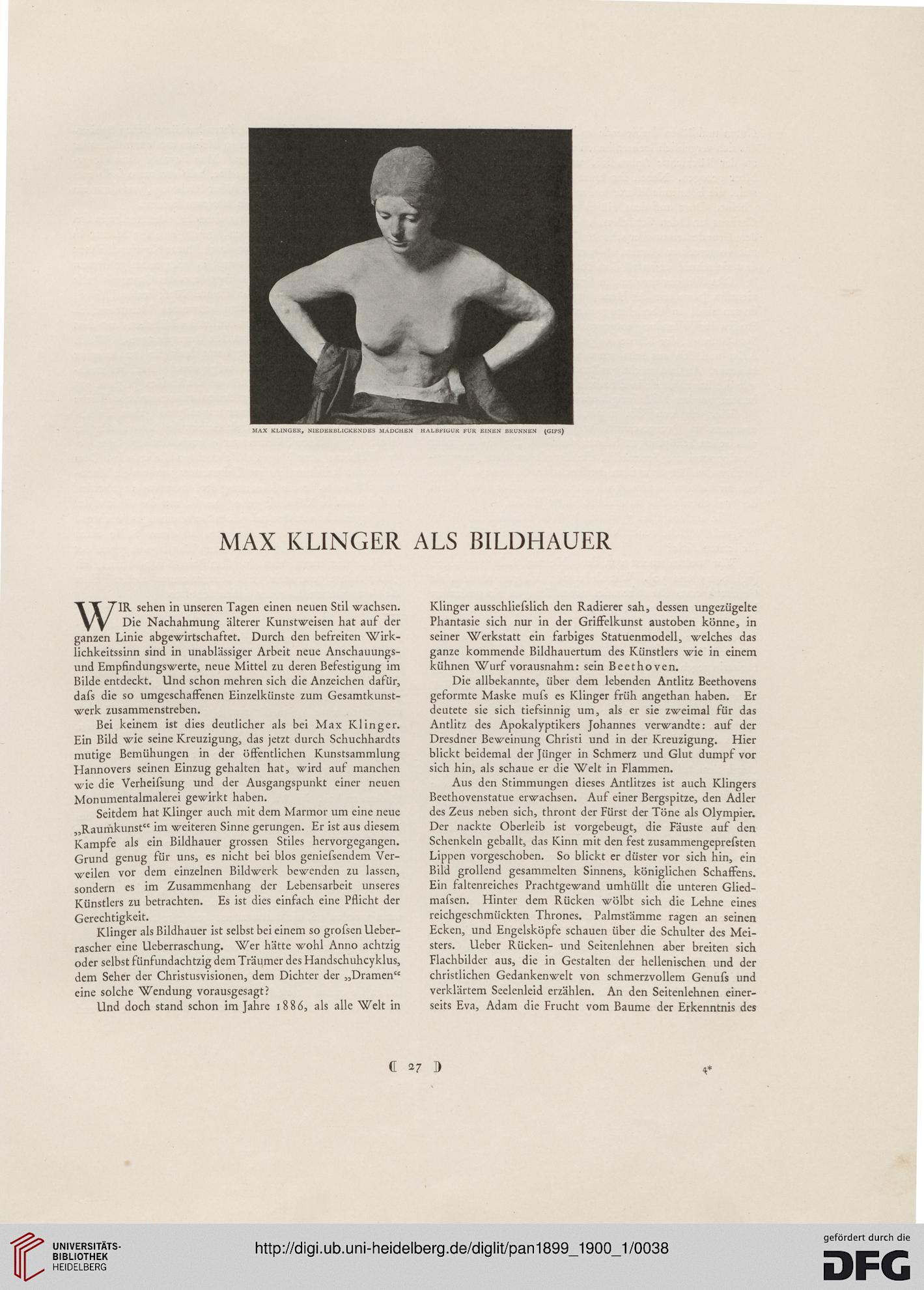

MAX KLINGER, NIEDERBLICKENDES MADCHEN HALBFIGUR FÜR EINEN BRUNNEN (GIPS)

MAX KLINGER ALS BILDHAUER

WIR sehen in unseren Tagen einen neuen Stil wachsen.

Die Nachahmung älterer Kunstweisen hat auf der

ganzen Linie abgewirtschaftet. Durch den befreiten Wirk-

lichkeitssinn sind in unablässiger Arbeit neue Anschauungs-

und Empfindungswerte, neue Mittel zu deren Befestigung im

Bilde entdeckt. Und schon mehren sich die Anzeichen dafür,

dafs die so umgeschaffenen Einzelkünste zum Gesamtkunst-

werk zusammenstreben.

Bei keinem ist dies deutlicher als bei Max Klinger.

Ein Bild wie seine Kreuzigung, das jetzt durch Schuchhardts

mutige Bemühungen in der öffentlichen Kunstsammlung

Hannovers seinen Einzug gehalten hat, wird auf manchen

wie die Verheifsung und der Ausgangspunkt einer neuen

Monumentalmalerei gewirkt haben.

Seitdem hat Klinger auch mit dem Marmor um eine neue

,Raunikunst" im weiteren Sinne gerungen. Er ist aus diesem

Kampfe als ein Bildhauer grossen Stiles hervorgegangen.

Grund genug für uns, es nicht bei blos geniefsendem Ver-

weilen vor dem einzelnen Bildwerk bewenden zu lassen,

sondern es im Zusammenhang der Lebensarbeit unseres

Künstlers zu betrachten. Es ist dies einfach eine Pflicht der

Gerechtigkeit.

Klinger als Bildhauer ist selbst bei einem so grofsen Ueber-

rascher eine Ueberraschung. "Wer hätte wohl Anno achtzig

oder selbst fünfundachtzig dem Träumer des Handschuhcyklus,

dem Seher der Christusvisionen, dem Dichter der „Dramen"

eine solche Wendung vorausgesagt?

Und doch stand schon im Jahre 1886, als alle Welt in

Klinger ausschliefslich den Radierer sah, dessen ungezügelte

Phantasie sich nur in der Griffelkunst austoben könne, in

seiner Werkstatt ein farbiges Statuenmodell, welches das

ganze kommende Bildhauertum des Künstlers wie in einem

kühnen Wurf vorausnahm: sein Beethoven.

Die allbekannte, über dem lebenden Antlitz Beethovens

geformte Maske mufs es Klinger früh angethan haben. Er

deutete sie sich tiefsinnig um, als er sie zweimal für das

Antlitz des Apokalyptikers Johannes verwandte: auf der

Dresdner Beweinung Christi und in der Kreuzigung. Hier

blickt beidemal der Jünger in Schmerz und Glut dumpf vor

sich hin, als schaue er die Welt in Flammen.

Aus den Stimmungen dieses Antlitzes ist auch Klingers

Beethovenstatue erwachsen. Auf einer Bergspitze, den Adler

des Zeus neben sich, thront der Fürst der Töne als Olympier.

Der nackte Oberleib ist vorgebeugt, die Fäuste auf den

Schenkeln geballt, das Kinn mit den fest zusammengeprefsten

Lippen vorgeschoben. So blickt er düster vor sich hin, ein

Bild grollend gesammelten Sinnens, königlichen Schaffens.

Ein faltenreiches Prachtgewand umhüllt die unteren Glied-

mafsen. Hinter dem Rücken wölbt sich die Lehne eines

reichgeschmückten Thrones. Palmstämme ragen an seinen

Ecken, und Engelsköpfe schauen über die Schulter des Mei-

sters. Ueber Rücken- und Seitenlehnen aber breiten sich

Flachbilder aus, die in Gestalten der hellenischen und der

christlichen Gedankenwelt von schmerzvollem Genufs und

verklärtem Seelenleid erzählen. An den Seitenlehnen einer-

seits Eva, Adam die Frucht vom Baume der Erkenntnis des

C 27 3

MAX KLINGER ALS BILDHAUER

WIR sehen in unseren Tagen einen neuen Stil wachsen.

Die Nachahmung älterer Kunstweisen hat auf der

ganzen Linie abgewirtschaftet. Durch den befreiten Wirk-

lichkeitssinn sind in unablässiger Arbeit neue Anschauungs-

und Empfindungswerte, neue Mittel zu deren Befestigung im

Bilde entdeckt. Und schon mehren sich die Anzeichen dafür,

dafs die so umgeschaffenen Einzelkünste zum Gesamtkunst-

werk zusammenstreben.

Bei keinem ist dies deutlicher als bei Max Klinger.

Ein Bild wie seine Kreuzigung, das jetzt durch Schuchhardts

mutige Bemühungen in der öffentlichen Kunstsammlung

Hannovers seinen Einzug gehalten hat, wird auf manchen

wie die Verheifsung und der Ausgangspunkt einer neuen

Monumentalmalerei gewirkt haben.

Seitdem hat Klinger auch mit dem Marmor um eine neue

,Raunikunst" im weiteren Sinne gerungen. Er ist aus diesem

Kampfe als ein Bildhauer grossen Stiles hervorgegangen.

Grund genug für uns, es nicht bei blos geniefsendem Ver-

weilen vor dem einzelnen Bildwerk bewenden zu lassen,

sondern es im Zusammenhang der Lebensarbeit unseres

Künstlers zu betrachten. Es ist dies einfach eine Pflicht der

Gerechtigkeit.

Klinger als Bildhauer ist selbst bei einem so grofsen Ueber-

rascher eine Ueberraschung. "Wer hätte wohl Anno achtzig

oder selbst fünfundachtzig dem Träumer des Handschuhcyklus,

dem Seher der Christusvisionen, dem Dichter der „Dramen"

eine solche Wendung vorausgesagt?

Und doch stand schon im Jahre 1886, als alle Welt in

Klinger ausschliefslich den Radierer sah, dessen ungezügelte

Phantasie sich nur in der Griffelkunst austoben könne, in

seiner Werkstatt ein farbiges Statuenmodell, welches das

ganze kommende Bildhauertum des Künstlers wie in einem

kühnen Wurf vorausnahm: sein Beethoven.

Die allbekannte, über dem lebenden Antlitz Beethovens

geformte Maske mufs es Klinger früh angethan haben. Er

deutete sie sich tiefsinnig um, als er sie zweimal für das

Antlitz des Apokalyptikers Johannes verwandte: auf der

Dresdner Beweinung Christi und in der Kreuzigung. Hier

blickt beidemal der Jünger in Schmerz und Glut dumpf vor

sich hin, als schaue er die Welt in Flammen.

Aus den Stimmungen dieses Antlitzes ist auch Klingers

Beethovenstatue erwachsen. Auf einer Bergspitze, den Adler

des Zeus neben sich, thront der Fürst der Töne als Olympier.

Der nackte Oberleib ist vorgebeugt, die Fäuste auf den

Schenkeln geballt, das Kinn mit den fest zusammengeprefsten

Lippen vorgeschoben. So blickt er düster vor sich hin, ein

Bild grollend gesammelten Sinnens, königlichen Schaffens.

Ein faltenreiches Prachtgewand umhüllt die unteren Glied-

mafsen. Hinter dem Rücken wölbt sich die Lehne eines

reichgeschmückten Thrones. Palmstämme ragen an seinen

Ecken, und Engelsköpfe schauen über die Schulter des Mei-

sters. Ueber Rücken- und Seitenlehnen aber breiten sich

Flachbilder aus, die in Gestalten der hellenischen und der

christlichen Gedankenwelt von schmerzvollem Genufs und

verklärtem Seelenleid erzählen. An den Seitenlehnen einer-

seits Eva, Adam die Frucht vom Baume der Erkenntnis des

C 27 3