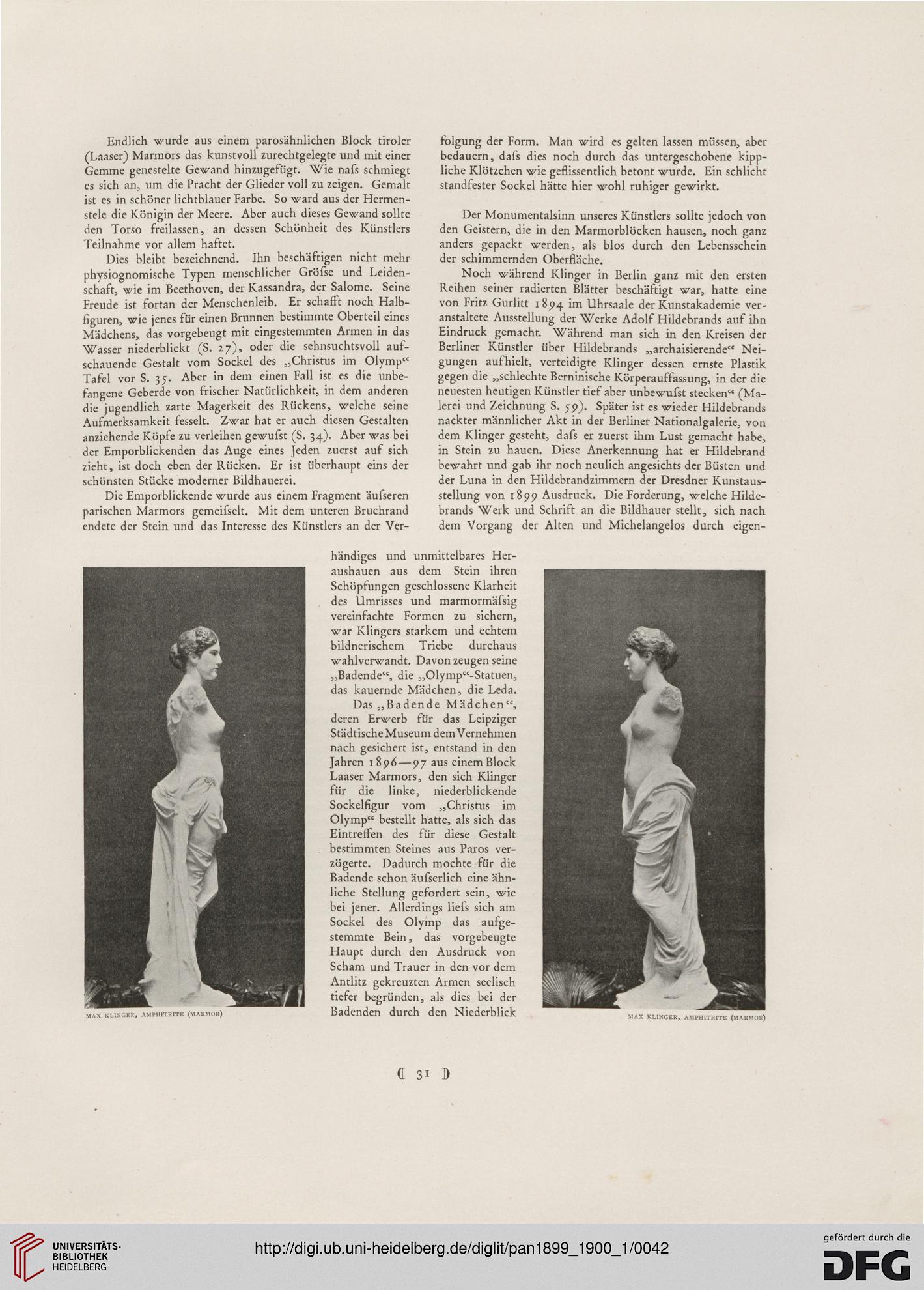

Endlich wurde aus einem parosähnlichen Block tiroler

(Laaser) Marmors das kunstvoll zurechtgelegte und mit einer

Gemme genestelte Gewand hinzugefügt. Wie nafs schmiegt

es sich an, um die Pracht der Glieder voll zu zeigen. Gemalt

ist es in schöner lichtblauer Farbe. So ward aus der Hermen-

stele die Königin der Meere. Aber auch dieses Gewand sollte

den Torso freilassen, an dessen Schönheit des Künstlers

Teilnahme vor allem haftet.

Dies bleibt bezeichnend. Ihn beschäftigen nicht mehr

physiognomische Typen menschlicher Gröfse und Leiden-

schaft, wie im Beethoven, der Kassandra, der Salome. Seine

Freude ist fortan der Menschenleib. Er schafft noch Halb-

figuren, wie jenes für einen Brunnen bestimmte Oberteil eines

Mädchens, das vorgebeugt mit eingestemmten Armen in das

Wasser niederblickt (S. 27), oder die sehnsuchtsvoll auf-

schauende Gestalt vom Sockel des „Christus im Olymp"

Tafel vor S. 35. Aber in dem einen Fall ist es die unbe-

fangene Geberde von frischer Natürlichkeit, in dem anderen

die jugendlich zarte Magerkeit des Rückens, welche seine

Aufmerksamkeit fesselt. Zwar hat er auch diesen Gestalten

anziehende Köpfe zu verleihen gewufst (S. 34). Aber was bei

der Emporblickenden das Auge eines Jeden zuerst auf sich

zieht, ist doch eben der Rücken. Er ist überhaupt eins der

schönsten Stücke moderner Bildhauerei.

Die Emporblickende wurde aus einem Fragment äufseren

panschen Marmors gemeifselt. Mit dem unteren Bruchrand

endete der Stein und das Interesse des Künstlers an der Ver-

folgung der Form. Man wird es gelten lassen müssen, aber

bedauern, dafs dies noch durch das untergeschobene kipp-

liche Klötzchen wie geflissentlich betont wurde. Ein schlicht

standfester Sockel hätte hier wohl ruhiger gewirkt.

Der Monumentalsinn unseres Künstlers sollte jedoch von

den Geistern, die in den Marmorblöcken hausen, noch ganz

anders gepackt werden, als blos durch den Lebensschein

der schimmernden Oberfläche.

Noch während Klinger in Berlin ganz mit den ersten

Reihen seiner radierten Blätter beschäftigt war, hatte eine

von Fritz Gurlitt 1894 im Uhrsaale der Kunstakademie ver-

anstaltete Ausstellung der Werke Adolf Hildebrands auf ihn

Eindruck gemacht. Während man sich in den Kreisen der

Berliner Künstler über Hildebrands „archaisierende" Nei-

gungen aufhielt, verteidigte Klinger dessen ernste Plastik

gegen die „schlechte Berninische Körperauffassung, in der die

neuesten heutigen Künstler tief aber unbewufst stecken" (Ma-

lerei und Zeichnung S. 59). Später ist es wieder Hildebrands

nackter männlicher Akt in der Berliner Nationalgalerie, von

dem Klinger gesteht, dafs er zuerst ihm Lust gemacht habe,

in Stein zu hauen. Diese Anerkennung hat er Hildebrand

bewahrt und gab ihr noch neulich angesichts der Büsten und

der Luna in den Hildebrandzimmern der Dresdner Kunstaus-

stellung von 1809 Ausdruck. Die Forderung, welche Hilde-

brands Werk und Schrift an die Bildhauer stellt, sich nach

dem Vorgang der Alten und Michelangelos durch eigen-

*AX KUNGF.K, AMPHITK1TE (MARMOR)

händiges und unmittelbares Her-

aushauen aus dem Stein ihren

Schöpfungen geschlossene Klarheit

des Umrisses und marmormäfsig

vereinfachte Formen zu sichern,

war Klingers starkem und echtem

bildnerischem Triebe durchaus

wahlverwandt. Davon zeugen seine

„Badende", die „Olymp"-Statuen,

das kauernde Mädchen, die Leda.

Das „Badende Mädchen",

deren Erwerb für das Leipziger

Städtische Museum dem Vernehmen

nach gesichert ist, entstand in den

Jahren 1806 — 97 aus einem Block

Laaser Marmors, den sich Klinger

für die linke, niederblickende

Sockelfigur vom „Christus im

Olymp" bestellt hatte, als sich das

Eintreffen des für diese Gestalt

bestimmten Steines aus Paros ver-

zögerte. Dadurch mochte für die

Badende schon äufserlich eine ähn-

liche Stellung gefordert sein, wie

bei jener. Allerdings liefs sich am

Sockel des Olymp das aufge-

stemmte Bein, das vorgebeugte

Haupt durch den Ausdruck von

Scham und Trauer in den vor dem

Antlitz gekreuzten Armen seelisch

tiefer begründen, als dies bei der

Badenden durch den Niederblick

MAX KLINGER, AMPH1TRITE (MARMOR)

C 31 ö

(Laaser) Marmors das kunstvoll zurechtgelegte und mit einer

Gemme genestelte Gewand hinzugefügt. Wie nafs schmiegt

es sich an, um die Pracht der Glieder voll zu zeigen. Gemalt

ist es in schöner lichtblauer Farbe. So ward aus der Hermen-

stele die Königin der Meere. Aber auch dieses Gewand sollte

den Torso freilassen, an dessen Schönheit des Künstlers

Teilnahme vor allem haftet.

Dies bleibt bezeichnend. Ihn beschäftigen nicht mehr

physiognomische Typen menschlicher Gröfse und Leiden-

schaft, wie im Beethoven, der Kassandra, der Salome. Seine

Freude ist fortan der Menschenleib. Er schafft noch Halb-

figuren, wie jenes für einen Brunnen bestimmte Oberteil eines

Mädchens, das vorgebeugt mit eingestemmten Armen in das

Wasser niederblickt (S. 27), oder die sehnsuchtsvoll auf-

schauende Gestalt vom Sockel des „Christus im Olymp"

Tafel vor S. 35. Aber in dem einen Fall ist es die unbe-

fangene Geberde von frischer Natürlichkeit, in dem anderen

die jugendlich zarte Magerkeit des Rückens, welche seine

Aufmerksamkeit fesselt. Zwar hat er auch diesen Gestalten

anziehende Köpfe zu verleihen gewufst (S. 34). Aber was bei

der Emporblickenden das Auge eines Jeden zuerst auf sich

zieht, ist doch eben der Rücken. Er ist überhaupt eins der

schönsten Stücke moderner Bildhauerei.

Die Emporblickende wurde aus einem Fragment äufseren

panschen Marmors gemeifselt. Mit dem unteren Bruchrand

endete der Stein und das Interesse des Künstlers an der Ver-

folgung der Form. Man wird es gelten lassen müssen, aber

bedauern, dafs dies noch durch das untergeschobene kipp-

liche Klötzchen wie geflissentlich betont wurde. Ein schlicht

standfester Sockel hätte hier wohl ruhiger gewirkt.

Der Monumentalsinn unseres Künstlers sollte jedoch von

den Geistern, die in den Marmorblöcken hausen, noch ganz

anders gepackt werden, als blos durch den Lebensschein

der schimmernden Oberfläche.

Noch während Klinger in Berlin ganz mit den ersten

Reihen seiner radierten Blätter beschäftigt war, hatte eine

von Fritz Gurlitt 1894 im Uhrsaale der Kunstakademie ver-

anstaltete Ausstellung der Werke Adolf Hildebrands auf ihn

Eindruck gemacht. Während man sich in den Kreisen der

Berliner Künstler über Hildebrands „archaisierende" Nei-

gungen aufhielt, verteidigte Klinger dessen ernste Plastik

gegen die „schlechte Berninische Körperauffassung, in der die

neuesten heutigen Künstler tief aber unbewufst stecken" (Ma-

lerei und Zeichnung S. 59). Später ist es wieder Hildebrands

nackter männlicher Akt in der Berliner Nationalgalerie, von

dem Klinger gesteht, dafs er zuerst ihm Lust gemacht habe,

in Stein zu hauen. Diese Anerkennung hat er Hildebrand

bewahrt und gab ihr noch neulich angesichts der Büsten und

der Luna in den Hildebrandzimmern der Dresdner Kunstaus-

stellung von 1809 Ausdruck. Die Forderung, welche Hilde-

brands Werk und Schrift an die Bildhauer stellt, sich nach

dem Vorgang der Alten und Michelangelos durch eigen-

*AX KUNGF.K, AMPHITK1TE (MARMOR)

händiges und unmittelbares Her-

aushauen aus dem Stein ihren

Schöpfungen geschlossene Klarheit

des Umrisses und marmormäfsig

vereinfachte Formen zu sichern,

war Klingers starkem und echtem

bildnerischem Triebe durchaus

wahlverwandt. Davon zeugen seine

„Badende", die „Olymp"-Statuen,

das kauernde Mädchen, die Leda.

Das „Badende Mädchen",

deren Erwerb für das Leipziger

Städtische Museum dem Vernehmen

nach gesichert ist, entstand in den

Jahren 1806 — 97 aus einem Block

Laaser Marmors, den sich Klinger

für die linke, niederblickende

Sockelfigur vom „Christus im

Olymp" bestellt hatte, als sich das

Eintreffen des für diese Gestalt

bestimmten Steines aus Paros ver-

zögerte. Dadurch mochte für die

Badende schon äufserlich eine ähn-

liche Stellung gefordert sein, wie

bei jener. Allerdings liefs sich am

Sockel des Olymp das aufge-

stemmte Bein, das vorgebeugte

Haupt durch den Ausdruck von

Scham und Trauer in den vor dem

Antlitz gekreuzten Armen seelisch

tiefer begründen, als dies bei der

Badenden durch den Niederblick

MAX KLINGER, AMPH1TRITE (MARMOR)

C 31 ö