stellen, so braucht sie zu deren Ausdruck den Menschen, ge-

reinigt von allem, was ihm Zufall und Umgebung angeklebt

haben.

Und eben diese Grofse Kunst ist es, die Klinger sucht.

Aus seiner Schrift, die sich zuerst wie eine Verteidigungsrede

für die Rechte und Freiheiten der GrifFelkunst und ihrer

schweifenden Gebilde liest, tönt immer deutlicher der Ruf

nach dem Gesamtkunstwerk heraus, nach einer neuen

„Raumkunst", die dieses verwirklichen soll. „Wirhaben

Künste, keine Kunst", klagt Klinger. Das, was uns von einer

solchen aus vergangenen grofsen Epochen überkommen sei,

hätten anders denkende Zeiten verstümmelt oder zerrissen.

„Der grofse gesammelte Ausdruck unserer Lebensanschauung"

fehle uns, in dem sich Baukunst, Bildhauerei und Malerei

geeint zusammenfänden.

Wir haben hier nur den Forderungen nachzugehen, die

Klinger im Sinne dieses Zusammenwirkens an die Bildhauerei

stellt.

Zunächst ist es wieder die plastische Polychromie, die

ihn beschäftigt. Durch alle grofsen Kunstepochen hindurch

sei die Farbe das bindende Element der drei Künste gewesen;

das Zurückgreifen auf die vermeintlich farblose antike Skulptur

habe einen der Gründe für die Lockerung ihres Zusammen-

hanges abgegeben. Innerhalb des farbigen Gesamteindrucks

wirkten weifse Skulpturen silhouettenartig; diese müfsten

vielmehr farbig für farbige Räume gedacht sein. Von der

farbigen Gesamterscheinung müsse ausgegangen und mit den

entsprechenden Materialien gearbeitet werden.

Wir hätten, meint Klinger ferner, bei jedem Monumental-

raum das Bedürfnis, an den rein architektonischen unteren

Gliederungen plastische Werke zu suchen, die in Gestalt be-

kräftigender Charaktere, stimmender Gruppen die Vermit-

telung bildeten zu den Phantasiewerken der höheren Raum-

teile.

Es ist bekannt, wie unser Künstler diese Gedanken in

Thaten umgesetzt hat. Schon bei Klingers anmutigen Jugend-

versuchen in der Malerei, denen ein bescheidenes Vorzimmer

in der Steglitzer Villa Albers zum Schauplatz diente, hatte

Volkmann marmorne, von Prell bemalte Mädchenhermen

beisteuern müssen. Sie sahen ungefähr aus wie die Herme,

die Klinger auf dem linken Seitenbilde seines Parisurteils

dargestellt hat. An dem Sockel desselben Parisurteils brachte

dann der Künstler selbst Masken und Halbfiguren in bemaltem

Gips an, eine anmutig festliche Dekoration, wie sie dem hei-

teren Gegenstande und dem Gemache gemäfs ist, von dem

das Bild jetzt auf das blaue Meer von Miramare hinaus-

schaut. In den beiden Sockelgestalten am „Christus im

Olymp" entspricht Pracht und Dauer des vielfarbigen Mar-

mors dem weltgeschichtlichen Ernst des Vorgangs. Die Ver-

zweiflung einer untergehenden, die hoffnungsvolle Sehnsucht

einer neu aufsteigenden Welt haben hier in den zwei nackten

Frauengestalten ergreifenden Ausdruck gefunden. Für das

Treppenhaus des Leipziger Städtischen Museums endlich er-

fand Klinger die Gestalt der Muse, in wallenden Gewändern

vorschreitend und aufblickend zu den grofsen Bildern des

Menschenlebens, die sich hier an Wand und Decke ausbreiten

sollen. In den Tagen, in denen diese Zeilen geschrieben

wurden, traf die Zusicherung für den Bau der Werkstatt

ein, die dem Künstler helfen möge, seine Träume von einer

neuen hohen Raumkunst kühn auf den Boden der Wirklich-

keit zu stellen, einer Kunst, welche der grofsen Schicksale

würdig sein soll, die unser Volk durchlebt.

Wir aber blicken hier nochmals auf die grofse Wande-

lung zurück, die sich in dem Leben unseres Künstlers voll-

zogen hat, seit er sich der Bildhauerei und der Grofskunst

zugewandt hat.

Zuerst ging es ihm wie den meisten, die nach dem Zer-

stieben und Verfliegen der ersten jugendlichen Traumbilder

sich entsetzen vor der nun nackt vor ihnen daliegenden

„Furchtbarkeit des Daseins", wie Klinger selbst es nennt,

und in ihren Gedanken leidenschaftlich die Bitternisse des

Lebens aufsuchen. Aber er hat sich losgerungen aus Ver-

bitterung und Resignation zu ahnendem Erfassen der ver-

borgenen Werte dieses Lebens. Nun duldete es ihn nicht

mehr inmitten seiner früheren Phantasiewelt, inmitten der

herben Lebensdramen seiner früheren Blätter, nicht bei dem

Wühlen in den Schrecknissen des Todes. Sein Geist reckt

sich mit einem „Und doch!" aus dem Dunkel und wirft

sich im Gebet „an die Schönheit" nieder. Diese Schönheit,

sie geht dem Bildhauer auf in den beseelten Zügen des Antlitzes,

wie in der abgrundtiefen Weisheit, die im menschlichen

Körper wohnt. In den Geheimnissen des Menschenleibes treibt

es ihn jetzt am meisten, „das All in seinen wunderbaren

Wechselbeziehungen nachzuleben", und was seine Monu-

mentalkunst jetzt sucht, ist die Verherrlichung dieser „pracht-

vollen, grofsschreitenden Welt".

Dresd

en.

Georg Treu

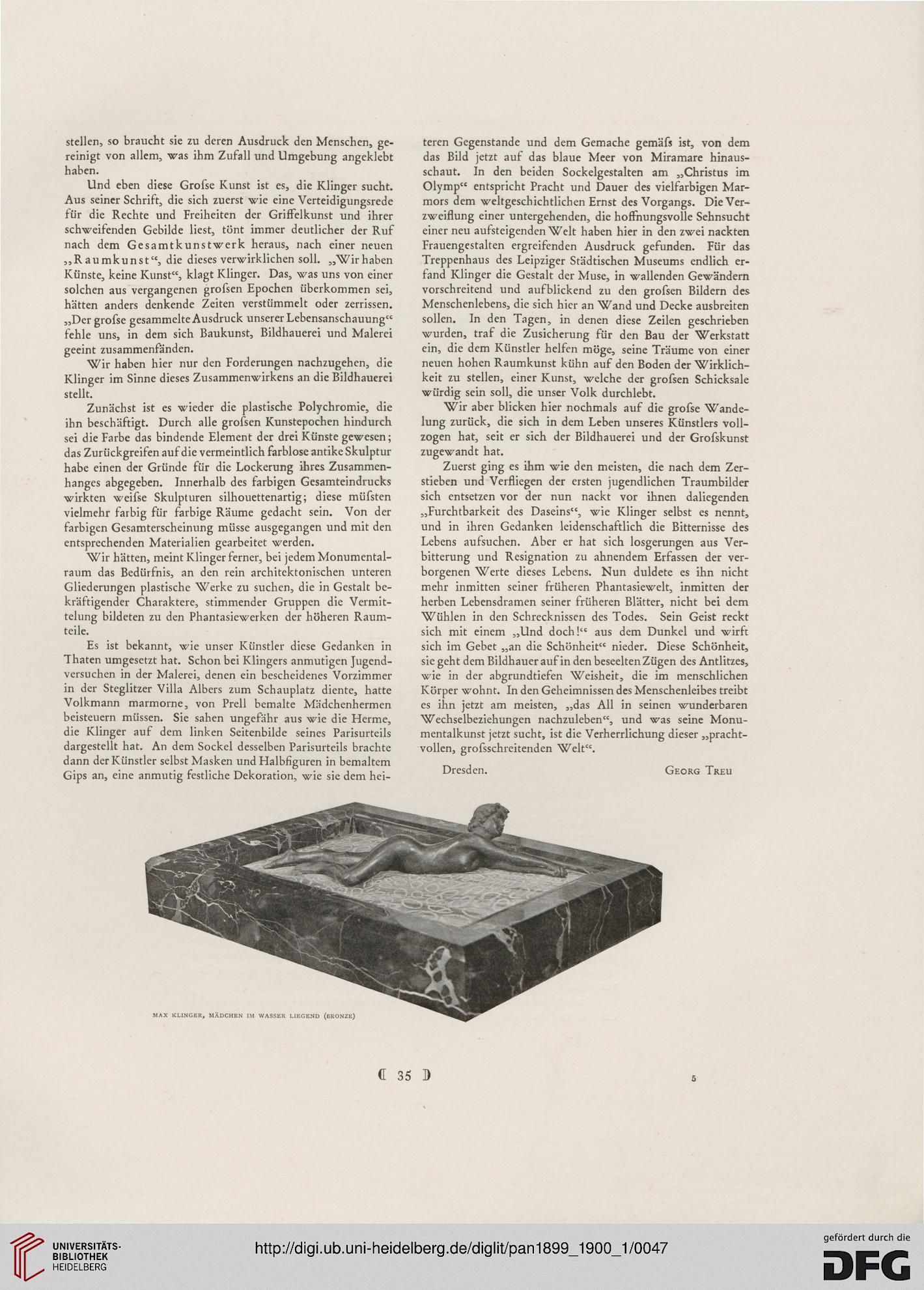

MAX KLINGER, MÄDCHEN IM WASSER LIEGEND (BRONZE)

C 35 3

reinigt von allem, was ihm Zufall und Umgebung angeklebt

haben.

Und eben diese Grofse Kunst ist es, die Klinger sucht.

Aus seiner Schrift, die sich zuerst wie eine Verteidigungsrede

für die Rechte und Freiheiten der GrifFelkunst und ihrer

schweifenden Gebilde liest, tönt immer deutlicher der Ruf

nach dem Gesamtkunstwerk heraus, nach einer neuen

„Raumkunst", die dieses verwirklichen soll. „Wirhaben

Künste, keine Kunst", klagt Klinger. Das, was uns von einer

solchen aus vergangenen grofsen Epochen überkommen sei,

hätten anders denkende Zeiten verstümmelt oder zerrissen.

„Der grofse gesammelte Ausdruck unserer Lebensanschauung"

fehle uns, in dem sich Baukunst, Bildhauerei und Malerei

geeint zusammenfänden.

Wir haben hier nur den Forderungen nachzugehen, die

Klinger im Sinne dieses Zusammenwirkens an die Bildhauerei

stellt.

Zunächst ist es wieder die plastische Polychromie, die

ihn beschäftigt. Durch alle grofsen Kunstepochen hindurch

sei die Farbe das bindende Element der drei Künste gewesen;

das Zurückgreifen auf die vermeintlich farblose antike Skulptur

habe einen der Gründe für die Lockerung ihres Zusammen-

hanges abgegeben. Innerhalb des farbigen Gesamteindrucks

wirkten weifse Skulpturen silhouettenartig; diese müfsten

vielmehr farbig für farbige Räume gedacht sein. Von der

farbigen Gesamterscheinung müsse ausgegangen und mit den

entsprechenden Materialien gearbeitet werden.

Wir hätten, meint Klinger ferner, bei jedem Monumental-

raum das Bedürfnis, an den rein architektonischen unteren

Gliederungen plastische Werke zu suchen, die in Gestalt be-

kräftigender Charaktere, stimmender Gruppen die Vermit-

telung bildeten zu den Phantasiewerken der höheren Raum-

teile.

Es ist bekannt, wie unser Künstler diese Gedanken in

Thaten umgesetzt hat. Schon bei Klingers anmutigen Jugend-

versuchen in der Malerei, denen ein bescheidenes Vorzimmer

in der Steglitzer Villa Albers zum Schauplatz diente, hatte

Volkmann marmorne, von Prell bemalte Mädchenhermen

beisteuern müssen. Sie sahen ungefähr aus wie die Herme,

die Klinger auf dem linken Seitenbilde seines Parisurteils

dargestellt hat. An dem Sockel desselben Parisurteils brachte

dann der Künstler selbst Masken und Halbfiguren in bemaltem

Gips an, eine anmutig festliche Dekoration, wie sie dem hei-

teren Gegenstande und dem Gemache gemäfs ist, von dem

das Bild jetzt auf das blaue Meer von Miramare hinaus-

schaut. In den beiden Sockelgestalten am „Christus im

Olymp" entspricht Pracht und Dauer des vielfarbigen Mar-

mors dem weltgeschichtlichen Ernst des Vorgangs. Die Ver-

zweiflung einer untergehenden, die hoffnungsvolle Sehnsucht

einer neu aufsteigenden Welt haben hier in den zwei nackten

Frauengestalten ergreifenden Ausdruck gefunden. Für das

Treppenhaus des Leipziger Städtischen Museums endlich er-

fand Klinger die Gestalt der Muse, in wallenden Gewändern

vorschreitend und aufblickend zu den grofsen Bildern des

Menschenlebens, die sich hier an Wand und Decke ausbreiten

sollen. In den Tagen, in denen diese Zeilen geschrieben

wurden, traf die Zusicherung für den Bau der Werkstatt

ein, die dem Künstler helfen möge, seine Träume von einer

neuen hohen Raumkunst kühn auf den Boden der Wirklich-

keit zu stellen, einer Kunst, welche der grofsen Schicksale

würdig sein soll, die unser Volk durchlebt.

Wir aber blicken hier nochmals auf die grofse Wande-

lung zurück, die sich in dem Leben unseres Künstlers voll-

zogen hat, seit er sich der Bildhauerei und der Grofskunst

zugewandt hat.

Zuerst ging es ihm wie den meisten, die nach dem Zer-

stieben und Verfliegen der ersten jugendlichen Traumbilder

sich entsetzen vor der nun nackt vor ihnen daliegenden

„Furchtbarkeit des Daseins", wie Klinger selbst es nennt,

und in ihren Gedanken leidenschaftlich die Bitternisse des

Lebens aufsuchen. Aber er hat sich losgerungen aus Ver-

bitterung und Resignation zu ahnendem Erfassen der ver-

borgenen Werte dieses Lebens. Nun duldete es ihn nicht

mehr inmitten seiner früheren Phantasiewelt, inmitten der

herben Lebensdramen seiner früheren Blätter, nicht bei dem

Wühlen in den Schrecknissen des Todes. Sein Geist reckt

sich mit einem „Und doch!" aus dem Dunkel und wirft

sich im Gebet „an die Schönheit" nieder. Diese Schönheit,

sie geht dem Bildhauer auf in den beseelten Zügen des Antlitzes,

wie in der abgrundtiefen Weisheit, die im menschlichen

Körper wohnt. In den Geheimnissen des Menschenleibes treibt

es ihn jetzt am meisten, „das All in seinen wunderbaren

Wechselbeziehungen nachzuleben", und was seine Monu-

mentalkunst jetzt sucht, ist die Verherrlichung dieser „pracht-

vollen, grofsschreitenden Welt".

Dresd

en.

Georg Treu

MAX KLINGER, MÄDCHEN IM WASSER LIEGEND (BRONZE)

C 35 3