PLASTIK OBERSACHSENS — CONRAD VON EINBECK

219

XVen Jahrh. E. A. Seemann 1905. — Buchner, Mittelalterl. Grabplastik in Nord-

thür. Studien z. deutsch. Kunstgesch., Heitz. H. 37, 1902. — Außerhalb Erfurts

eine Reihe interessanter Madonnen in Heiligenstadt und Arnstadt, Y-Typus mit

eigenartiger Drehung und genauer Rückseitenbehandlung, in ferner Beziehung

zu den Schönen Madonnen. Daneben derbere des Horizontaltypus in Meiningen

(Stadtpfarrkirche) und Langensalza.

Jenseits des Erfurter Kunstkreises, der in typischer Weise das

Wesen einer reichen Bürgerlichkeit ausspricht, hat die Kunst von

Thüringen in unserer Epoche so wenig Bedeutung wie die von Ober-

sachsen. Auch dort bleiben nur wenige isolierte Werte, sobald man die

Lausitz als den Teil böhmischen Kunstgebietes gelten läßt, der sie ist,

und von der überlokalen Bauplastik, — in erster Linie Meißen — absieht.

Auch der Dresdner Franziskaneraltar (Hl. Grab) und der Annenaltar von

Meißen sind Steinwerke im engsten Anschlüsse an die böhmische Kunst. Schnitz-

altäre aber wie der thüringische in Aliendorf bei Schwarzburg, die obersächsischen

von Eutritzsch, Altmügeln bei Oschatz (nur die Madonna in der Mitte), Reiche-

nau bei Zittau (noch einmal Lausitz, aber ganz provinziell) tragen nichts Wesent-

liches zur Entwicklung bei. Etwas Besseres hatte wohl der Mann des Hausaltares

von Roth-Schönberg bei Deutschenbora gesehen, vielleicht gar eine Schöne Madonna.

Das alles ist doch Provinz. Es fehlt die charaktervolle Härte des Nordens, die be-

wegliche Kraft des Südens, das musikalisch leidenschaftliche Wogen zwischen Hold-

heit und Wildheit des Ostens, die gepflegte Nüancierung des Westens, kurz die

Qualität. Es ist tatsächlich ausgesparte Mitte, eine kleine weiche Niedlichkeit

und formlos gemütvolle Enge. Die große Begabung gerade des sächsischen Volkes,

die in der Musik, gelegentlich auch in der barocken Baukunst und in der darstellen-

den Kunst um 1500 sowie gegen 1600, der Zeit des Manierismus, ihre natürlichen

Gelegenheiten fand, ist damals örtlich nicht zu fassen. Sie mag anonym in manchen

Werken der großen Gebiete, vielleicht gerade in der benachbarten schlesisch-böh-

mischen Kunst versteckt sein. Lediglich der thüringische Schnitzaltar der Erfurter

Barfüßerkirche (Overmann Nr. 273) erhebt sich höher; aber er scheint unter nord-

deutschem Einfluß zu stehen (durchgehendes Mittelstück mit Marienkrönung

zwischen zweigeschossig gruppierten Szenen). Ein einsames Werk guter Holz-

schnitzerei ist der von Schmarsow zuerst richtig datierte und feinsinnig ge-

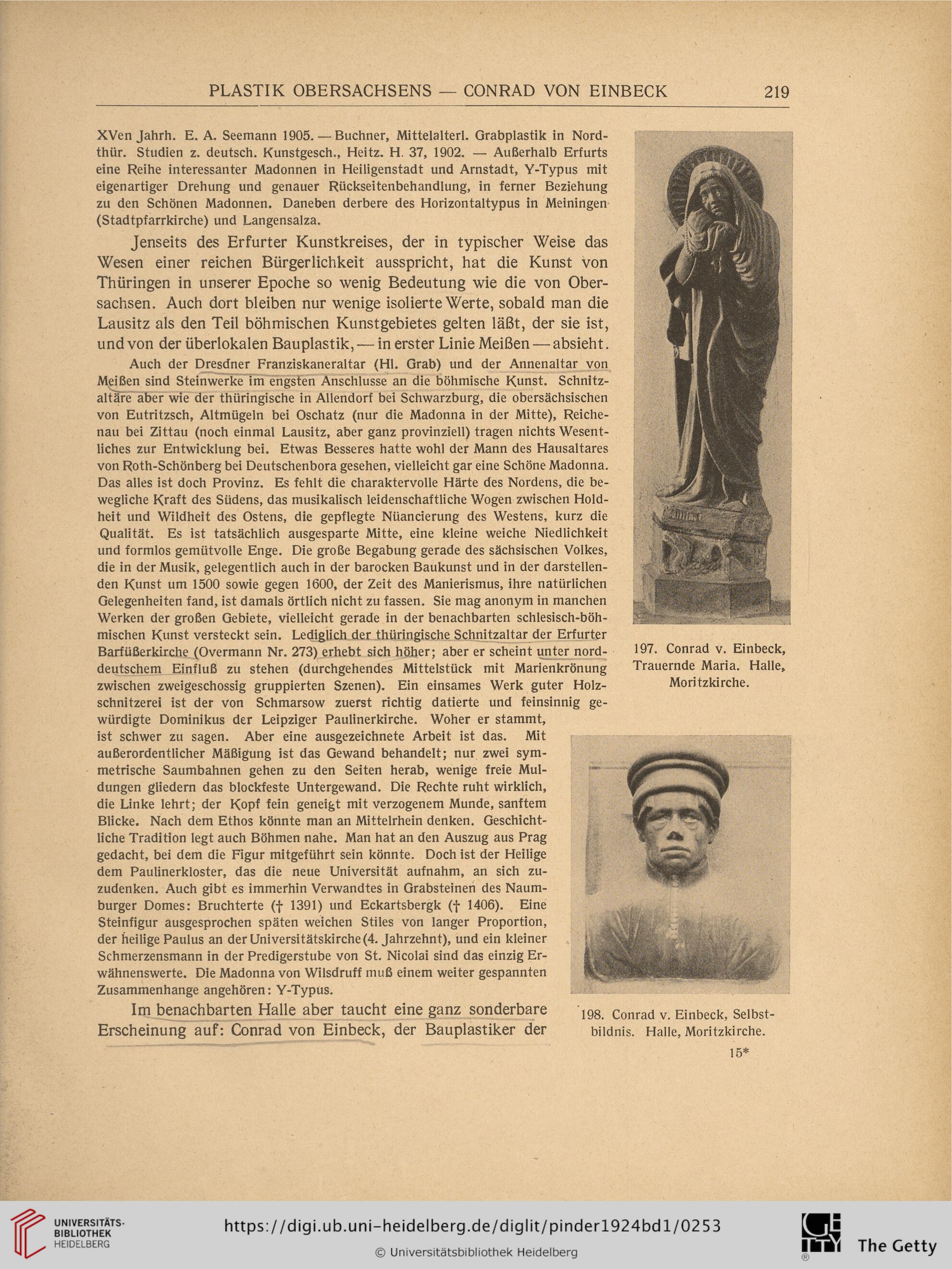

197. Conrad v. Einbeck,

Trauernde Maria. Halle,

Moritzkirche.

würdigte Dominikus der Leipziger Paulinerkirche. Woher er stammt,

ist schwer zu sagen. Aber eine ausgezeichnete Arbeit ist das. Mit

außerordentlicher Mäßigung ist das Gewand behandelt; nur zwei sym-

metrische Saumbahnen gehen zu den Seiten herab, wenige freie Mul-

dungen gliedern das blockfeste Untergewand. Die Rechte ruht wirklich,

die Linke lehrt; der Kopf fein geneigt mit verzogenem Munde, sanftem

Blicke. Nach dem Ethos könnte man an Mittelrhein denken. Geschicht-

liche Tradition legt auch Böhmen nahe. Man hat an den Auszug aus Prag

gedacht, bei dem die Figur mitgeführt sein könnte. Doch ist der Heilige

dem Paulinerkloster, das die neue Universität aufnahm, an sich zu-

zudenken. Auch gibt es immerhin Verwandtes in Grabsteinen des Naum-

burger Domes: Bruchterte (j- 1391) und Eckartsbergk (s 1406). Eine

Steinfigur ausgesprochen späten weichen Stiles von langer Proportion,

der heilige Paulus an der Universitätskirche (4. Jahrzehnt), und ein kleiner

Schmerzensmann in der Predigerstube von St. Nicolai sind das einzig Er-

wähnenswerte. Die Madonna von Wilsdruff muß einem weiter gespannten

Zusammenhänge angehören: Y-Typus.

Im benachbarten Halle aber taucht eine ganz sonderbare

Erscheinung auf: Conrad von Einbeck, der Bauplastiker der

198. Conrad v. Einbeck, Selbst-

bildnis. Halle, Moritzkirche.

15*

219

XVen Jahrh. E. A. Seemann 1905. — Buchner, Mittelalterl. Grabplastik in Nord-

thür. Studien z. deutsch. Kunstgesch., Heitz. H. 37, 1902. — Außerhalb Erfurts

eine Reihe interessanter Madonnen in Heiligenstadt und Arnstadt, Y-Typus mit

eigenartiger Drehung und genauer Rückseitenbehandlung, in ferner Beziehung

zu den Schönen Madonnen. Daneben derbere des Horizontaltypus in Meiningen

(Stadtpfarrkirche) und Langensalza.

Jenseits des Erfurter Kunstkreises, der in typischer Weise das

Wesen einer reichen Bürgerlichkeit ausspricht, hat die Kunst von

Thüringen in unserer Epoche so wenig Bedeutung wie die von Ober-

sachsen. Auch dort bleiben nur wenige isolierte Werte, sobald man die

Lausitz als den Teil böhmischen Kunstgebietes gelten läßt, der sie ist,

und von der überlokalen Bauplastik, — in erster Linie Meißen — absieht.

Auch der Dresdner Franziskaneraltar (Hl. Grab) und der Annenaltar von

Meißen sind Steinwerke im engsten Anschlüsse an die böhmische Kunst. Schnitz-

altäre aber wie der thüringische in Aliendorf bei Schwarzburg, die obersächsischen

von Eutritzsch, Altmügeln bei Oschatz (nur die Madonna in der Mitte), Reiche-

nau bei Zittau (noch einmal Lausitz, aber ganz provinziell) tragen nichts Wesent-

liches zur Entwicklung bei. Etwas Besseres hatte wohl der Mann des Hausaltares

von Roth-Schönberg bei Deutschenbora gesehen, vielleicht gar eine Schöne Madonna.

Das alles ist doch Provinz. Es fehlt die charaktervolle Härte des Nordens, die be-

wegliche Kraft des Südens, das musikalisch leidenschaftliche Wogen zwischen Hold-

heit und Wildheit des Ostens, die gepflegte Nüancierung des Westens, kurz die

Qualität. Es ist tatsächlich ausgesparte Mitte, eine kleine weiche Niedlichkeit

und formlos gemütvolle Enge. Die große Begabung gerade des sächsischen Volkes,

die in der Musik, gelegentlich auch in der barocken Baukunst und in der darstellen-

den Kunst um 1500 sowie gegen 1600, der Zeit des Manierismus, ihre natürlichen

Gelegenheiten fand, ist damals örtlich nicht zu fassen. Sie mag anonym in manchen

Werken der großen Gebiete, vielleicht gerade in der benachbarten schlesisch-böh-

mischen Kunst versteckt sein. Lediglich der thüringische Schnitzaltar der Erfurter

Barfüßerkirche (Overmann Nr. 273) erhebt sich höher; aber er scheint unter nord-

deutschem Einfluß zu stehen (durchgehendes Mittelstück mit Marienkrönung

zwischen zweigeschossig gruppierten Szenen). Ein einsames Werk guter Holz-

schnitzerei ist der von Schmarsow zuerst richtig datierte und feinsinnig ge-

197. Conrad v. Einbeck,

Trauernde Maria. Halle,

Moritzkirche.

würdigte Dominikus der Leipziger Paulinerkirche. Woher er stammt,

ist schwer zu sagen. Aber eine ausgezeichnete Arbeit ist das. Mit

außerordentlicher Mäßigung ist das Gewand behandelt; nur zwei sym-

metrische Saumbahnen gehen zu den Seiten herab, wenige freie Mul-

dungen gliedern das blockfeste Untergewand. Die Rechte ruht wirklich,

die Linke lehrt; der Kopf fein geneigt mit verzogenem Munde, sanftem

Blicke. Nach dem Ethos könnte man an Mittelrhein denken. Geschicht-

liche Tradition legt auch Böhmen nahe. Man hat an den Auszug aus Prag

gedacht, bei dem die Figur mitgeführt sein könnte. Doch ist der Heilige

dem Paulinerkloster, das die neue Universität aufnahm, an sich zu-

zudenken. Auch gibt es immerhin Verwandtes in Grabsteinen des Naum-

burger Domes: Bruchterte (j- 1391) und Eckartsbergk (s 1406). Eine

Steinfigur ausgesprochen späten weichen Stiles von langer Proportion,

der heilige Paulus an der Universitätskirche (4. Jahrzehnt), und ein kleiner

Schmerzensmann in der Predigerstube von St. Nicolai sind das einzig Er-

wähnenswerte. Die Madonna von Wilsdruff muß einem weiter gespannten

Zusammenhänge angehören: Y-Typus.

Im benachbarten Halle aber taucht eine ganz sonderbare

Erscheinung auf: Conrad von Einbeck, der Bauplastiker der

198. Conrad v. Einbeck, Selbst-

bildnis. Halle, Moritzkirche.

15*