LA VIE DANS LES MUSÉES

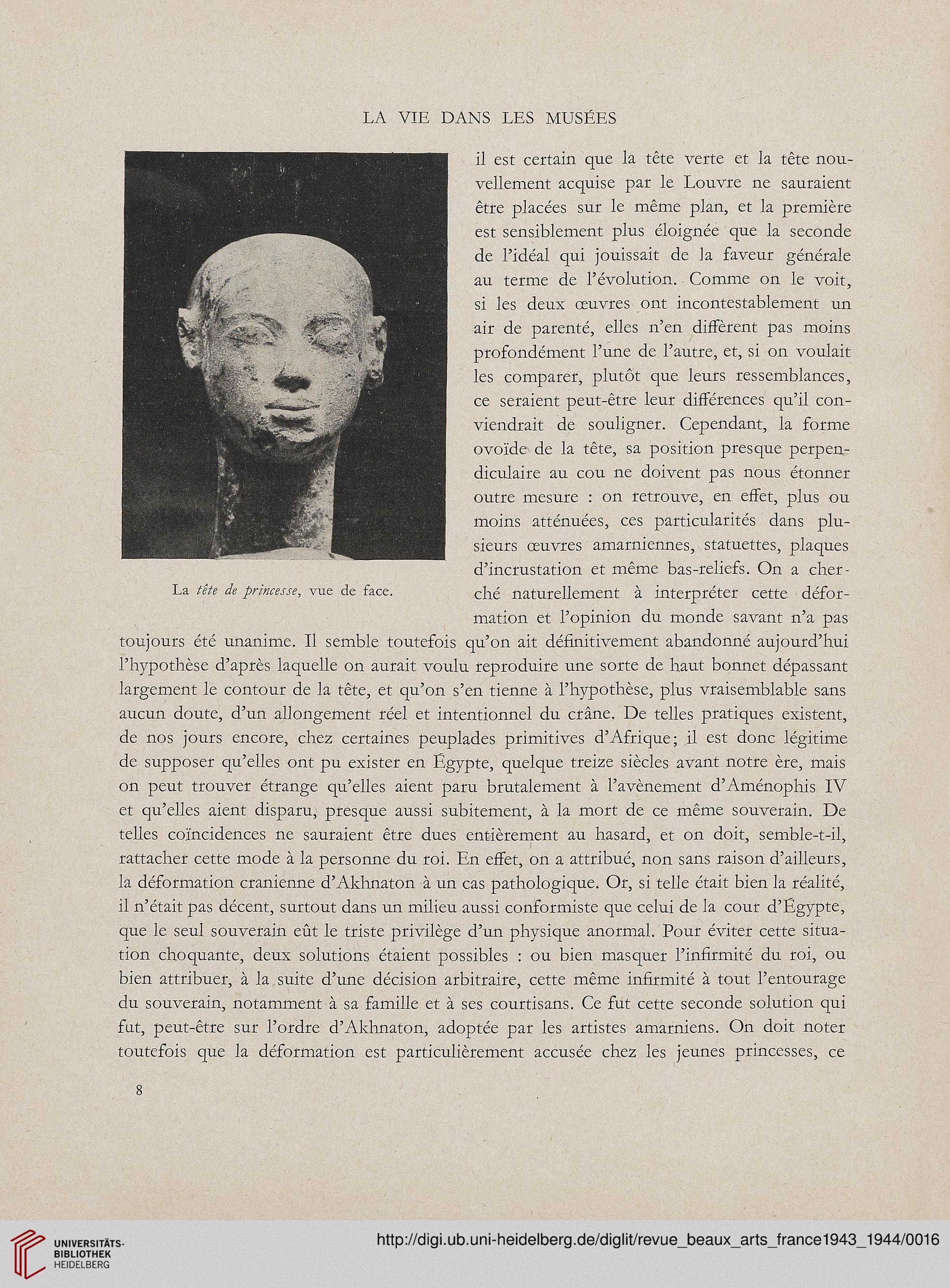

il est certain que la tête verte et la tête nou-

vellement acquise par le Louvre ne sauraient

être placées sur le même plan, et la première

est sensiblement plus éloignée que la seconde

de l’idéal qui jouissait de la faveur générale

au terme de l’évolution. Comme on le voit,

si les deux œuvres ont incontestablement un

air de parenté, elles n’en diffèrent pas moins

profondément l’une de l’autre, et, si on voulait

les comparer, plutôt que leurs ressemblances,

ce seraient peut-être leur différences qu’il con-

viendrait de souligner. Cependant, la forme

ovoïde de la tête, sa position presque perpen-

diculaire au cou ne doivent pas nous étonner

outre mesure : on retrouve, en effet, plus ou

moins atténuées, ces particularités dans plu-

sieurs œuvres amarniennes, statuettes, plaques

d’incrustation et même bas-reliefs. On a cher-

La tête de princesse, vue de face. naturellement à interpréter cette défor-

mation et l’opinion du monde savant n’a pas

toujours été unanime. Il semble toutefois qu’on ait définitivement abandonné aujourd’hui

l’hypothèse d’après laquelle on aurait voulu reproduire une sorte de haut bonnet dépassant

largement le contour de la tête, et qu’on s’en tienne à l’hypothèse, plus vraisemblable sans

aucun doute, d’un allongement réel et intentionnel du crâne. De telles pratiques existent,

de nos jours encore, chez certaines peuplades primitives d’Afrique; il est donc légitime

de supposer qu’elles ont pu exister en Egypte, quelque treize siècles avant notre ère, mais

on peut trouver étrange qu’elles aient paru brutalement à l’avènement d’Aménophis IV

et qu’elles aient disparu, presque aussi subitement, à la mort de ce même souverain. De

telles coïncidences ne sauraient être dues entièrement au hasard, et on doit, semble-t-il,

rattacher cette mode à la personne du roi. En effet, on a attribué, non sans raison d’ailleurs,

la déformation crânienne d’Akhnaton à un cas pathologique. Or, si telle était bien la réalité,

il n’était pas décent, surtout dans un milieu aussi conformiste que celui de la cour d’Egypte,

que le seul souverain eût le triste privilège d’un physique anormal. Pour éviter cette situa-

tion choquante, deux solutions étaient possibles : ou bien masquer l’infirmité du roi, ou

bien attribuer, à la suite d’une décision arbitraire, cette même infirmité à tout l’entourage

du souverain, notamment à sa famille et à ses courtisans. Ce fut cette seconde solution qui

fut, peut-être sur l’ordre d’Akhnaton, adoptée par les artistes amarniens. On doit noter

toutefois que la déformation est particulièrement accusée chez les jeunes princesses, ce

8

il est certain que la tête verte et la tête nou-

vellement acquise par le Louvre ne sauraient

être placées sur le même plan, et la première

est sensiblement plus éloignée que la seconde

de l’idéal qui jouissait de la faveur générale

au terme de l’évolution. Comme on le voit,

si les deux œuvres ont incontestablement un

air de parenté, elles n’en diffèrent pas moins

profondément l’une de l’autre, et, si on voulait

les comparer, plutôt que leurs ressemblances,

ce seraient peut-être leur différences qu’il con-

viendrait de souligner. Cependant, la forme

ovoïde de la tête, sa position presque perpen-

diculaire au cou ne doivent pas nous étonner

outre mesure : on retrouve, en effet, plus ou

moins atténuées, ces particularités dans plu-

sieurs œuvres amarniennes, statuettes, plaques

d’incrustation et même bas-reliefs. On a cher-

La tête de princesse, vue de face. naturellement à interpréter cette défor-

mation et l’opinion du monde savant n’a pas

toujours été unanime. Il semble toutefois qu’on ait définitivement abandonné aujourd’hui

l’hypothèse d’après laquelle on aurait voulu reproduire une sorte de haut bonnet dépassant

largement le contour de la tête, et qu’on s’en tienne à l’hypothèse, plus vraisemblable sans

aucun doute, d’un allongement réel et intentionnel du crâne. De telles pratiques existent,

de nos jours encore, chez certaines peuplades primitives d’Afrique; il est donc légitime

de supposer qu’elles ont pu exister en Egypte, quelque treize siècles avant notre ère, mais

on peut trouver étrange qu’elles aient paru brutalement à l’avènement d’Aménophis IV

et qu’elles aient disparu, presque aussi subitement, à la mort de ce même souverain. De

telles coïncidences ne sauraient être dues entièrement au hasard, et on doit, semble-t-il,

rattacher cette mode à la personne du roi. En effet, on a attribué, non sans raison d’ailleurs,

la déformation crânienne d’Akhnaton à un cas pathologique. Or, si telle était bien la réalité,

il n’était pas décent, surtout dans un milieu aussi conformiste que celui de la cour d’Egypte,

que le seul souverain eût le triste privilège d’un physique anormal. Pour éviter cette situa-

tion choquante, deux solutions étaient possibles : ou bien masquer l’infirmité du roi, ou

bien attribuer, à la suite d’une décision arbitraire, cette même infirmité à tout l’entourage

du souverain, notamment à sa famille et à ses courtisans. Ce fut cette seconde solution qui

fut, peut-être sur l’ordre d’Akhnaton, adoptée par les artistes amarniens. On doit noter

toutefois que la déformation est particulièrement accusée chez les jeunes princesses, ce

8