ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES

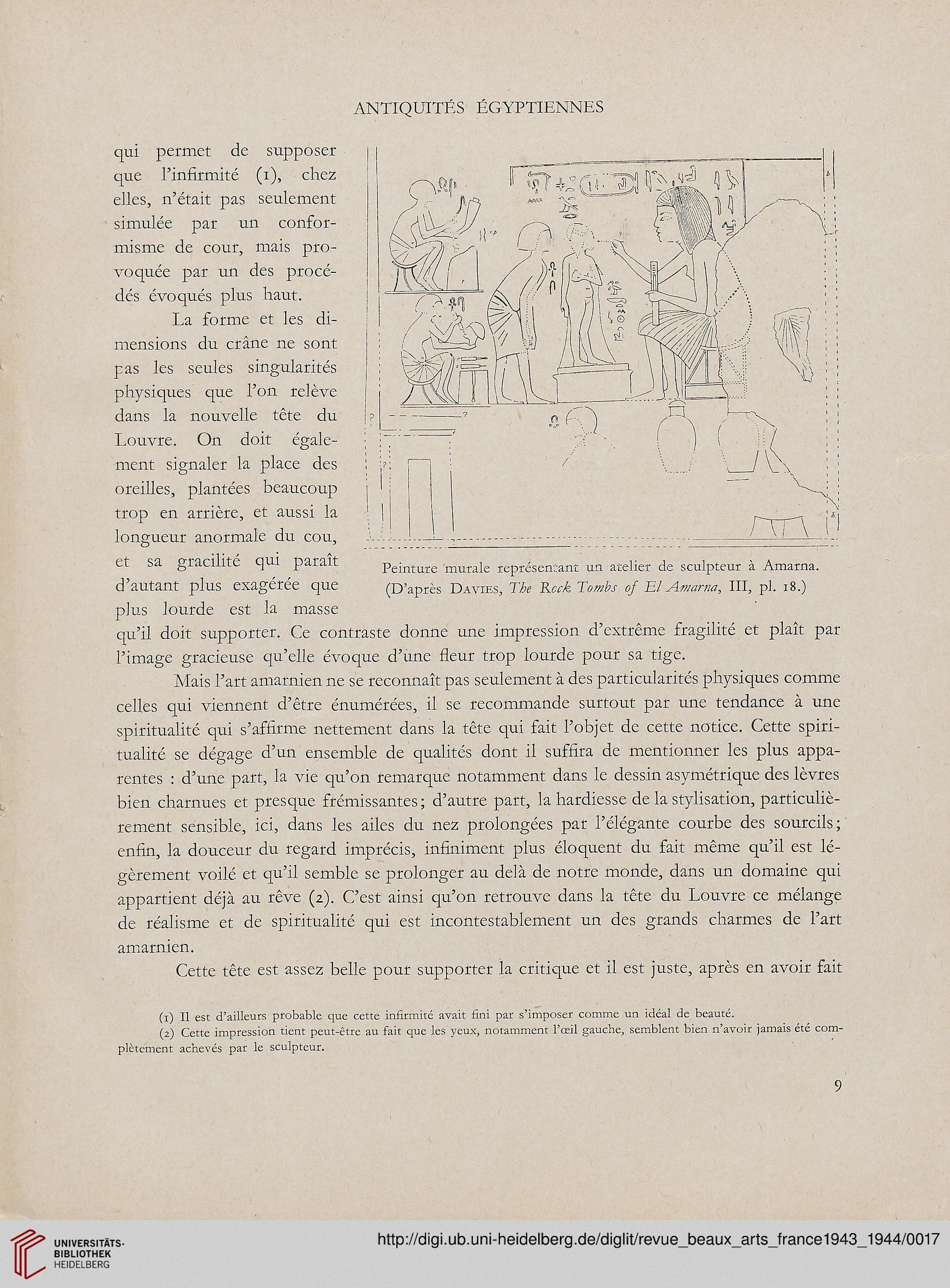

Peinture murale représentant un atelier de sculpteur à Amarna.

(D’après Davies, The Reek Tombs of El Amarna, III, pl. 18.)

qu’il doit supporter. Ce contraste donne une impression d’extrême fragilité et plaît par

l’image gracieuse qu’elle évoque d’une fleur trop lourde pour sa tige.

Mais l’art amarnien ne se reconnaît pas seulement à des particularités physiques comme

celles qui viennent d’être énumérées, il se recommande surtout par une tendance à une

spiritualité qui s’affirme nettement dans la tête qui fait l’objet de cette notice. Cette spiri-

tualité se dégage d’un ensemble de qualités dont il suffira de mentionner les plus appa-

rentes : d’une part, la vie qu’on remarque notamment dans le dessin asymétrique des lèvres

bien charnues et presque frémissantes; d’autre part, la hardiesse de la stylisation, particuliè-

rement sensible, ici, dans les ailes du nez prolongées par l’élégante courbe des sourcils;

enfin, la douceur du regard imprécis, infiniment plus éloquent du fait même qu’il est lé-

gèrement voilé et qu’il semble se prolonger au delà de notre monde, dans un domaine qui

appartient déjà au rêve (2). C’est ainsi qu’on retrouve dans la tête du Louvre ce mélange

de réalisme et de spiritualité qui est incontestablement un des grands charmes de l’art

amarnien.

Cette tête est assez belle pour supporter la critique et il est juste, après en avoir fait

(1) U est d’ailleurs probable que cette infirmité avait fini par s’imposer comme un idéal de beauté.

(2) Cette impression tient peut-être au fait que les yeux, notamment l’œil gauche, semblent bien n’avoir jamais été com-

plètement achevés par le sculpteur.

qui permet de supposer

que l’infirmité (1), chez

elles, n’était pas seulement

simulée par un confor-

misme de cour, mais pro-

voquée par un des procé-

dés évoqués plus haut.

La forme et les di-

mensions du crâne ne sont

pas les seules singularités

physiques que l’on relève

dans la nouvelle tête du

Louvre. On doit égale-

ment signaler la place des

oreilles, plantées beaucoup

trop en arrière, et aussi la

longueur anormale du cou,

et sa gracilité qui paraît

d’autant plus exagérée que

plus lourde est la masse

9

Peinture murale représentant un atelier de sculpteur à Amarna.

(D’après Davies, The Reek Tombs of El Amarna, III, pl. 18.)

qu’il doit supporter. Ce contraste donne une impression d’extrême fragilité et plaît par

l’image gracieuse qu’elle évoque d’une fleur trop lourde pour sa tige.

Mais l’art amarnien ne se reconnaît pas seulement à des particularités physiques comme

celles qui viennent d’être énumérées, il se recommande surtout par une tendance à une

spiritualité qui s’affirme nettement dans la tête qui fait l’objet de cette notice. Cette spiri-

tualité se dégage d’un ensemble de qualités dont il suffira de mentionner les plus appa-

rentes : d’une part, la vie qu’on remarque notamment dans le dessin asymétrique des lèvres

bien charnues et presque frémissantes; d’autre part, la hardiesse de la stylisation, particuliè-

rement sensible, ici, dans les ailes du nez prolongées par l’élégante courbe des sourcils;

enfin, la douceur du regard imprécis, infiniment plus éloquent du fait même qu’il est lé-

gèrement voilé et qu’il semble se prolonger au delà de notre monde, dans un domaine qui

appartient déjà au rêve (2). C’est ainsi qu’on retrouve dans la tête du Louvre ce mélange

de réalisme et de spiritualité qui est incontestablement un des grands charmes de l’art

amarnien.

Cette tête est assez belle pour supporter la critique et il est juste, après en avoir fait

(1) U est d’ailleurs probable que cette infirmité avait fini par s’imposer comme un idéal de beauté.

(2) Cette impression tient peut-être au fait que les yeux, notamment l’œil gauche, semblent bien n’avoir jamais été com-

plètement achevés par le sculpteur.

qui permet de supposer

que l’infirmité (1), chez

elles, n’était pas seulement

simulée par un confor-

misme de cour, mais pro-

voquée par un des procé-

dés évoqués plus haut.

La forme et les di-

mensions du crâne ne sont

pas les seules singularités

physiques que l’on relève

dans la nouvelle tête du

Louvre. On doit égale-

ment signaler la place des

oreilles, plantées beaucoup

trop en arrière, et aussi la

longueur anormale du cou,

et sa gracilité qui paraît

d’autant plus exagérée que

plus lourde est la masse

9