ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES

■■

(i) On pourrait faire la même remarque à propos de la croix qui surmonte la tête d’un paon sur un objet publié par

Strzygowski, Koptische Kimst, n° 7004 et pl. XXXI.

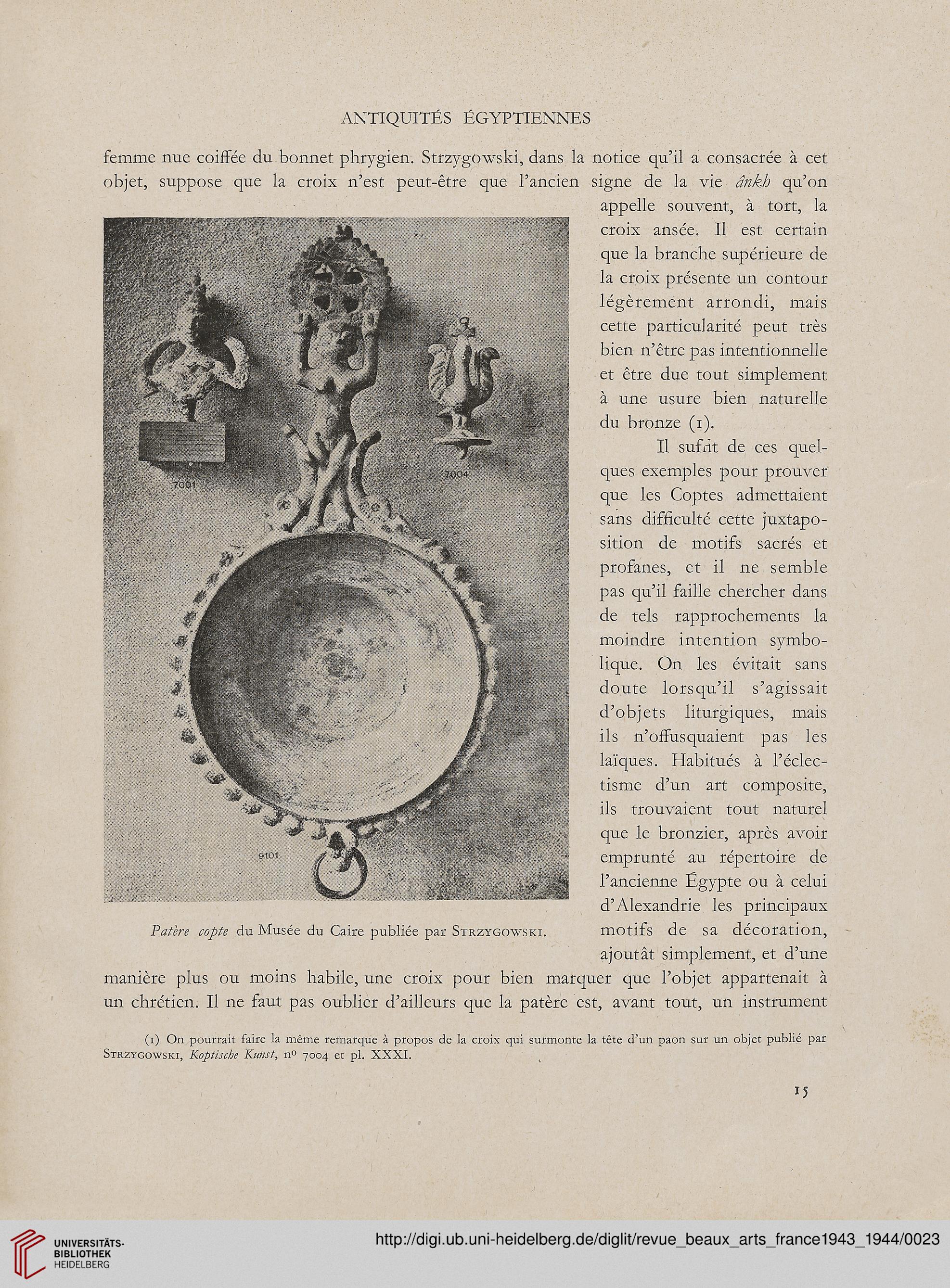

femme nue coiffée du bonnet phrygien. Strzygowski, dans la notice qu’il a consacrée à cet

objet, suppose que la croix n’est peut-être que l’ancien signe de la vie ânkh qu’on

appelle souvent, à tort, la

croix ansée. Il est certain

que la branche supérieure de

la croix présente un contour

légèrement arrondi, mais

cette particularité peut très

bien n’être pas intentionnelle

et être due tout simplement

à une usure bien naturelle

du bronze (i).

Il suffit de ces quel-

ques exemples pour prouver

que les Coptes admettaient

sans difficulté cette juxtapo-

sition de motifs sacrés et

profanes, et il ne semble

pas qu’il faille chercher dans

de tels rapprochements la

moindre intention symbo-

lique. On les évitait sans

doute lorsqu’il s’agissait

d’objets liturgiques, mais

ils n’offusquaient pas les

laïques. Habitués à l’éclec-

tisme d’un art composite,

ils trouvaient tout naturel

que le bronzier, après avoir

emprunté au répertoire de

l’ancienne Égypte ou à celui

d’Alexandrie les principaux

motifs de sa décoration,

ajoutât simplement, et d’une

manière plus ou moins habile, une croix pour bien marquer que l’objet appartenait à

un chrétien. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que la patère est, avant tout, un instrument

91Ü t

Patère copte du Musée du Caire publiée par Strzygowski.

H

■■

(i) On pourrait faire la même remarque à propos de la croix qui surmonte la tête d’un paon sur un objet publié par

Strzygowski, Koptische Kimst, n° 7004 et pl. XXXI.

femme nue coiffée du bonnet phrygien. Strzygowski, dans la notice qu’il a consacrée à cet

objet, suppose que la croix n’est peut-être que l’ancien signe de la vie ânkh qu’on

appelle souvent, à tort, la

croix ansée. Il est certain

que la branche supérieure de

la croix présente un contour

légèrement arrondi, mais

cette particularité peut très

bien n’être pas intentionnelle

et être due tout simplement

à une usure bien naturelle

du bronze (i).

Il suffit de ces quel-

ques exemples pour prouver

que les Coptes admettaient

sans difficulté cette juxtapo-

sition de motifs sacrés et

profanes, et il ne semble

pas qu’il faille chercher dans

de tels rapprochements la

moindre intention symbo-

lique. On les évitait sans

doute lorsqu’il s’agissait

d’objets liturgiques, mais

ils n’offusquaient pas les

laïques. Habitués à l’éclec-

tisme d’un art composite,

ils trouvaient tout naturel

que le bronzier, après avoir

emprunté au répertoire de

l’ancienne Égypte ou à celui

d’Alexandrie les principaux

motifs de sa décoration,

ajoutât simplement, et d’une

manière plus ou moins habile, une croix pour bien marquer que l’objet appartenait à

un chrétien. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que la patère est, avant tout, un instrument

91Ü t

Patère copte du Musée du Caire publiée par Strzygowski.

H