LA VIE DANS LES MUSÉES

II. Paire de paravents du type « Taga sodé » (i m. 69 x 4 m. 33), Japon, xvne siècle. —

Les paravents japonais vont toujours par paire et se regardent de droite à gauche dans le sens

où se développe un rouleau et où se lit l’écriture. Ceux-ci sont à six feuilles, le nombre le plus

habituel pour des paravents de grande dimension. Chacun d’eux mesure 1 m. 69 de haut sur

4 m. 53 de long. Le sujet, peint sur fond or, représente des robes de brocart, les unes posées

à terre, les autres portées par des chevalets à vêtements (iko) laqués or sur noir. Une boîte

de bois, dont un pan est décoré d’un chat en laque or, fait le lien entre les deux ensembles.

Car le paravent de droite est évidemment

celui dont le chevalet est posé de biais, légèrement

incliné de droite à gauche. L’œil glisse le long

des lignes descendantes, se pose sur les deux tas

d’étoffes à terre, puis remonte pour s’arrêter sur

les horizontales du chevalet vu de face. Le dernier

feuillet de gauche, laissé vide, met une marge qui

clôt la composition.

Ainsi s’ordonnent le plus fréquemment les

ensembles décoratifs répartis entre deux paravents :

la ligne se creuse en son milieu pour s’achever en

haut à gauche.

Par le style des bois légers ainsi que par

celui des étoffes parées de chrysanthèmes, grappes,

feuilles de vigne, grecques, éperons, croisillons et

autres motifs, ces peintures s’avèrent comme étant

du xvne siècle.

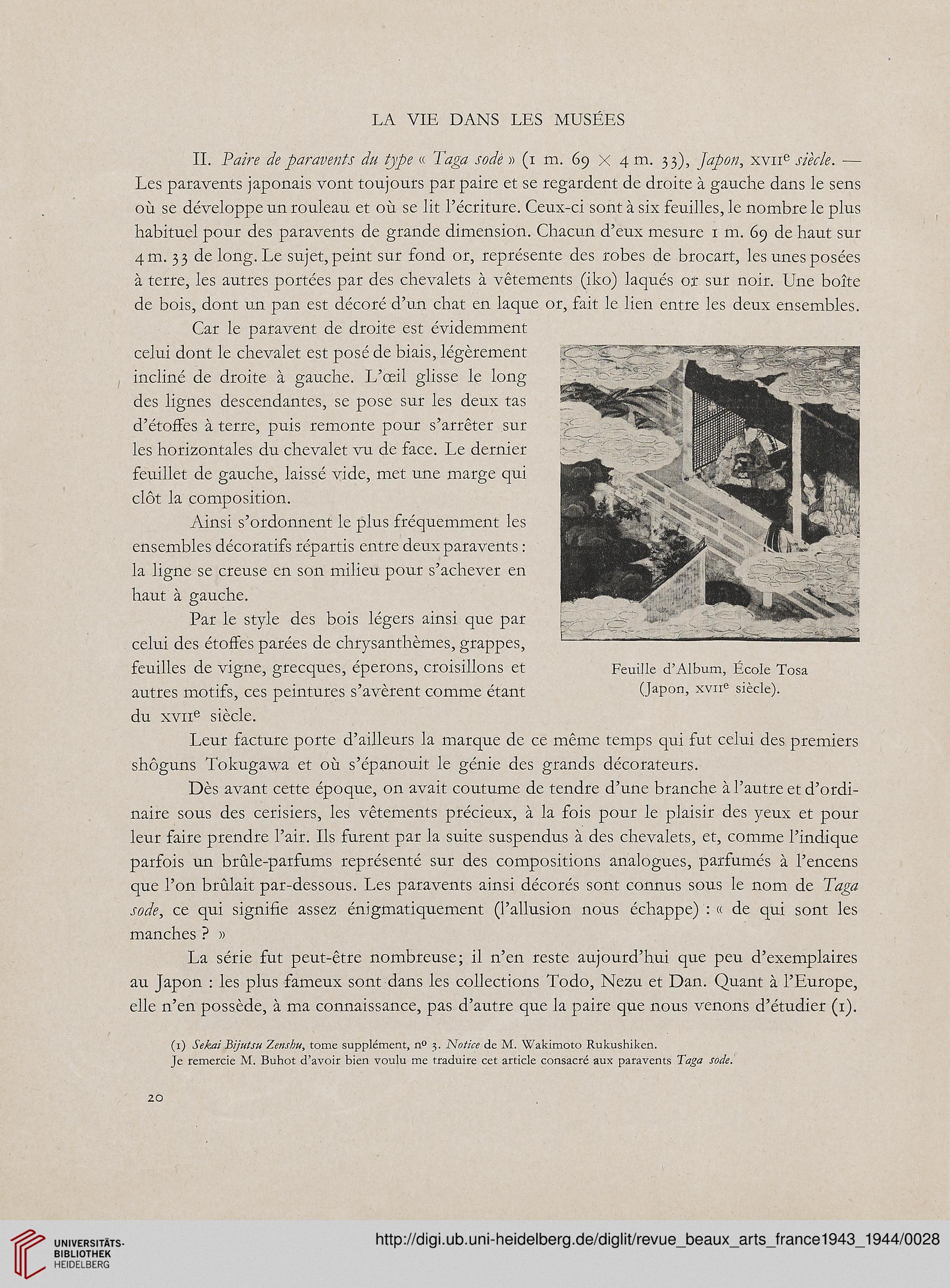

Feuille d’Album, École Tosa

(Japon, xvne siècle).

Leur facture porte d’ailleurs la marque de ce même temps qui fut celui des premiers

shoguns Tokugawa et où s’épanouit le génie des grands décorateurs.

Dès avant cette époque, on avait coutume de tendre d’une branche à l’autre et d’ordi-

naire sous des cerisiers, les vêtements précieux, à la fois pour le plaisir des yeux et pour

leur faire prendre l’air. Ils furent par la suite suspendus à des chevalets, et, comme l’indique

parfois un brûle-parfums représenté sur des compositions analogues, parfumés à l’encens

que l’on brûlait par-dessous. Les paravents ainsi décorés sont connus sous le nom de Paga

sodé, ce qui signifie assez énigmatiquement (l’allusion nous échappe) : « de qui sont les

manches ? »

La série fut peut-être nombreuse; il n’en reste aujourd’hui que peu d’exemplaires

au Japon : les plus fameux sont dans les collections Todo, Nezu et Dan. Quant à l’Europe,

elle n’en possède, à ma connaissance, pas d’autre que la paire que nous venons d’étudier (1).

(1) Sekai Tàjutsu 7.enshu, tome supplément, n° 3. Notice de M. Wakimoto Rukushiken.

Je remercie M. Buhot d’avoir bien voulu me traduire cet article consacré aux paravents Taga sodé.

20

II. Paire de paravents du type « Taga sodé » (i m. 69 x 4 m. 33), Japon, xvne siècle. —

Les paravents japonais vont toujours par paire et se regardent de droite à gauche dans le sens

où se développe un rouleau et où se lit l’écriture. Ceux-ci sont à six feuilles, le nombre le plus

habituel pour des paravents de grande dimension. Chacun d’eux mesure 1 m. 69 de haut sur

4 m. 53 de long. Le sujet, peint sur fond or, représente des robes de brocart, les unes posées

à terre, les autres portées par des chevalets à vêtements (iko) laqués or sur noir. Une boîte

de bois, dont un pan est décoré d’un chat en laque or, fait le lien entre les deux ensembles.

Car le paravent de droite est évidemment

celui dont le chevalet est posé de biais, légèrement

incliné de droite à gauche. L’œil glisse le long

des lignes descendantes, se pose sur les deux tas

d’étoffes à terre, puis remonte pour s’arrêter sur

les horizontales du chevalet vu de face. Le dernier

feuillet de gauche, laissé vide, met une marge qui

clôt la composition.

Ainsi s’ordonnent le plus fréquemment les

ensembles décoratifs répartis entre deux paravents :

la ligne se creuse en son milieu pour s’achever en

haut à gauche.

Par le style des bois légers ainsi que par

celui des étoffes parées de chrysanthèmes, grappes,

feuilles de vigne, grecques, éperons, croisillons et

autres motifs, ces peintures s’avèrent comme étant

du xvne siècle.

Feuille d’Album, École Tosa

(Japon, xvne siècle).

Leur facture porte d’ailleurs la marque de ce même temps qui fut celui des premiers

shoguns Tokugawa et où s’épanouit le génie des grands décorateurs.

Dès avant cette époque, on avait coutume de tendre d’une branche à l’autre et d’ordi-

naire sous des cerisiers, les vêtements précieux, à la fois pour le plaisir des yeux et pour

leur faire prendre l’air. Ils furent par la suite suspendus à des chevalets, et, comme l’indique

parfois un brûle-parfums représenté sur des compositions analogues, parfumés à l’encens

que l’on brûlait par-dessous. Les paravents ainsi décorés sont connus sous le nom de Paga

sodé, ce qui signifie assez énigmatiquement (l’allusion nous échappe) : « de qui sont les

manches ? »

La série fut peut-être nombreuse; il n’en reste aujourd’hui que peu d’exemplaires

au Japon : les plus fameux sont dans les collections Todo, Nezu et Dan. Quant à l’Europe,

elle n’en possède, à ma connaissance, pas d’autre que la paire que nous venons d’étudier (1).

(1) Sekai Tàjutsu 7.enshu, tome supplément, n° 3. Notice de M. Wakimoto Rukushiken.

Je remercie M. Buhot d’avoir bien voulu me traduire cet article consacré aux paravents Taga sodé.

20