58

N° 56. — 20 Février 1906.

JOURNAL DE LA MARBRERIE ET DE L'ART DÉCORATIF

(Voir le supplément illustré annexé à ce numéro)

Sciage des pierres et des marbres

(Suite)

(1)

Par déduction on est donc amené à préférer les

courtes suspensions et les faibles courses, qui per-

mettent d'augmenter le nombre de tours sans ré-

duire le relevage et, par conséquent, de multiplier

les contacts des lames et du bloc.

A ces avantages vient s'en ajouter un autre :

c'est que le relevage restant le même et étant effec-

tué en un temps plus court de 1/3, le travail méca-

nique théorique produit est augmenté dans la

même proportion.

Les inconvénients des faibles courses sont con-

nus, nous traiterons ce sujet séparément.

Nous arrivons maintenant au procédé qui con-

siste à augmenter la pression en réduisant les sur-

faces en contact.

Dans les chantiers de Paris où on appareille la

pierre dure et dans certains pays de carrières, même

à Carrare, on scie encore à la main à l'aide de sable

et d'eau.

Le cadre porte-lame est suspendu à un point fixe

à l'aide d'une corde et est déplacé par un ou deux

hommes. Le mouvement n'est pas rectiligne, mais

incliné dans le sens du mouvement, de façon à ce

que la lame ne touche que sur la moitié de la lon-

gueur du bloc. Les scieurs de pierres tendres qui se

servent du passe-partout ou du crocodile procè-

dent de la même façon.

On peut donner au cadre porte-lame d'un châssis

un balancement analogue.

Actuellement, les bielles de suspension sont

parallèles et leurs quatre points d'articulation for-

ment, quand le cadre est au repos, un système qu'on

peut appeler rectangulaire. On peut disposer les

éléments de suspension des lames de façon à ce

qu'ils forment avec celles ci un trapèze et consti-

tuer ainsi une suspension que l'on peut appeler

« trapézoïdale » par rapport à la suspension rectan-

gulaire actuellement en usage. Grâce à cette dispo-

sition, la lame pendant son déplacement occupe des

positions diverses plus ou moins inclinées par rap-

port au trait de scie et ne porte par conséquent sur

le fond de celui-ci que par une partie de sa lon-

gueur.

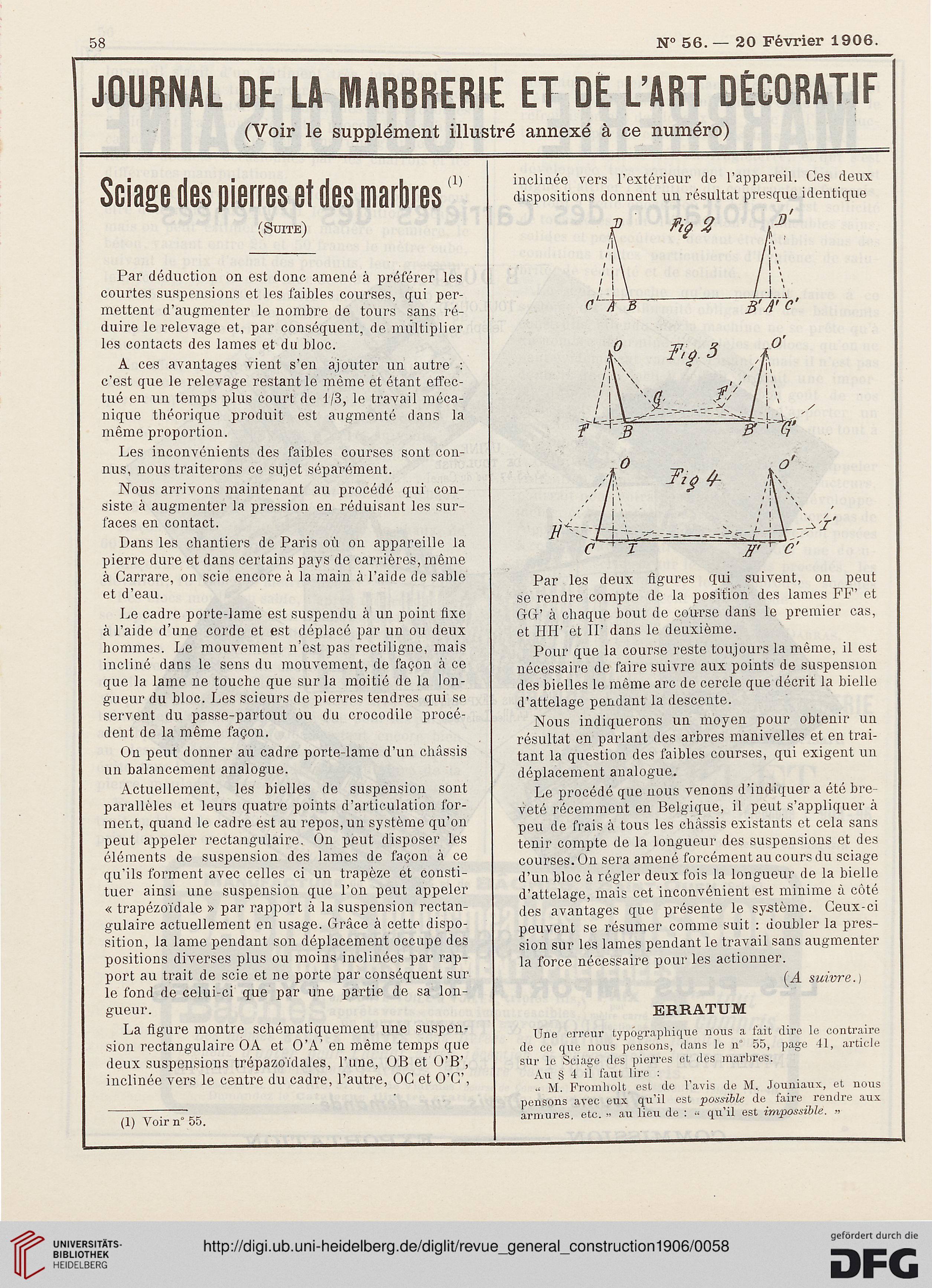

La figure montre schématiquement une suspen-

sion rectangulaire OA et O'A' en même temps que

deux suspensions trépazoïdales, l'une, OB et O'B',

inclinée vers le centre du cadre, l'autre, OC et O'C,

(1) Voir n° 55.

inclinée vers l'extérieur de l'appareil. Ces deux

dispositions donnent un résultat presque identique

F

JT r C

Par les deux figures qui suivent, on peut

se rendre compte de la position des lames FF' et

GG' à chaque bout de course dans le premier cas,

et HPT et II' dans le deuxième.

Pour que la course reste toujours la même, il est

nécessaire de faire suivre aux points de suspension

des bielles le même arc de cercle que décrit la bielle

d'attelage pendant la descente.

Nous indiquerons un moyen pour obtenir un

résultat en parlant des arbres manivelles et en trai-

tant la question des faibles courses, qui exigent un

déplacement analogue.

Le procédé que nous venons d'indiquer a été bre-

veté récemment en Belgique, il peut s'appliquer à

peu de frais à tous les châssis existants et cela sans

tenir compte de la longueur des suspensions et des

courses. On sera amené forcément au cours du sciage

d'un bloc à régler deux fois la longueur de la bielle

d'attelage, mais cet inconvénient est minime à côté

des avantages que présente le système. Ceux-ci

peuvent se résumer comme suit : doubler la pres-

sion sur les lames pendant le travail sans augmenter

la force nécessaire pour les actionner.

(A suivre.)

ERRATUM

Une erreur typographique nous a fait dire le contraire

de ce que nous pensons, dans le n° 55, page 41, article

sur le Sciage des pierres et des marbres.

Au § 4 il faut lire :

.< M. Fromliolt est de l'avis de M. Jouniaux, et nous

pensons avec eux qu'il est possible de faire rendre aux

armures, etc. » au lieu de : " qu'il est impossible. »

N° 56. — 20 Février 1906.

JOURNAL DE LA MARBRERIE ET DE L'ART DÉCORATIF

(Voir le supplément illustré annexé à ce numéro)

Sciage des pierres et des marbres

(Suite)

(1)

Par déduction on est donc amené à préférer les

courtes suspensions et les faibles courses, qui per-

mettent d'augmenter le nombre de tours sans ré-

duire le relevage et, par conséquent, de multiplier

les contacts des lames et du bloc.

A ces avantages vient s'en ajouter un autre :

c'est que le relevage restant le même et étant effec-

tué en un temps plus court de 1/3, le travail méca-

nique théorique produit est augmenté dans la

même proportion.

Les inconvénients des faibles courses sont con-

nus, nous traiterons ce sujet séparément.

Nous arrivons maintenant au procédé qui con-

siste à augmenter la pression en réduisant les sur-

faces en contact.

Dans les chantiers de Paris où on appareille la

pierre dure et dans certains pays de carrières, même

à Carrare, on scie encore à la main à l'aide de sable

et d'eau.

Le cadre porte-lame est suspendu à un point fixe

à l'aide d'une corde et est déplacé par un ou deux

hommes. Le mouvement n'est pas rectiligne, mais

incliné dans le sens du mouvement, de façon à ce

que la lame ne touche que sur la moitié de la lon-

gueur du bloc. Les scieurs de pierres tendres qui se

servent du passe-partout ou du crocodile procè-

dent de la même façon.

On peut donner au cadre porte-lame d'un châssis

un balancement analogue.

Actuellement, les bielles de suspension sont

parallèles et leurs quatre points d'articulation for-

ment, quand le cadre est au repos, un système qu'on

peut appeler rectangulaire. On peut disposer les

éléments de suspension des lames de façon à ce

qu'ils forment avec celles ci un trapèze et consti-

tuer ainsi une suspension que l'on peut appeler

« trapézoïdale » par rapport à la suspension rectan-

gulaire actuellement en usage. Grâce à cette dispo-

sition, la lame pendant son déplacement occupe des

positions diverses plus ou moins inclinées par rap-

port au trait de scie et ne porte par conséquent sur

le fond de celui-ci que par une partie de sa lon-

gueur.

La figure montre schématiquement une suspen-

sion rectangulaire OA et O'A' en même temps que

deux suspensions trépazoïdales, l'une, OB et O'B',

inclinée vers le centre du cadre, l'autre, OC et O'C,

(1) Voir n° 55.

inclinée vers l'extérieur de l'appareil. Ces deux

dispositions donnent un résultat presque identique

F

JT r C

Par les deux figures qui suivent, on peut

se rendre compte de la position des lames FF' et

GG' à chaque bout de course dans le premier cas,

et HPT et II' dans le deuxième.

Pour que la course reste toujours la même, il est

nécessaire de faire suivre aux points de suspension

des bielles le même arc de cercle que décrit la bielle

d'attelage pendant la descente.

Nous indiquerons un moyen pour obtenir un

résultat en parlant des arbres manivelles et en trai-

tant la question des faibles courses, qui exigent un

déplacement analogue.

Le procédé que nous venons d'indiquer a été bre-

veté récemment en Belgique, il peut s'appliquer à

peu de frais à tous les châssis existants et cela sans

tenir compte de la longueur des suspensions et des

courses. On sera amené forcément au cours du sciage

d'un bloc à régler deux fois la longueur de la bielle

d'attelage, mais cet inconvénient est minime à côté

des avantages que présente le système. Ceux-ci

peuvent se résumer comme suit : doubler la pres-

sion sur les lames pendant le travail sans augmenter

la force nécessaire pour les actionner.

(A suivre.)

ERRATUM

Une erreur typographique nous a fait dire le contraire

de ce que nous pensons, dans le n° 55, page 41, article

sur le Sciage des pierres et des marbres.

Au § 4 il faut lire :

.< M. Fromliolt est de l'avis de M. Jouniaux, et nous

pensons avec eux qu'il est possible de faire rendre aux

armures, etc. » au lieu de : " qu'il est impossible. »