252

la poutre, le fond de l'oreille B arrive juste au ras

de cette même poutre. La barre à courber est alors

introduite dans l'espace vide entre A et B et par un

mouvement donné le long de la bande rapportée la

courbure s'obtient rapidement en manœuvrant le

« plieur ».

Des rondelles peuvent être introduites sur le tube

pour réduire la distance entre ce tube et la bride,

de façon à ce que la barre ait une entrée plus

facile.

Il est recommandé, cependant, de laisser une

espace d'au moins 0,025 plus grand que l'épaisseur

de la barre. Le principal défaut de cet appareil à

son début était sa tendance à monter par-dessus la

barre qu'on voulait courber; on y a remédié de

différentes manières. Dans un cas, un intervalle

arrondi était ménagé sur la face de l'oreille B sous

laquelle les barres étaient introduites et plus solide-

ment maintenues ; dans un autre cas, une plaque

d'acier était fixée à la surface de la poutre et

pourvue d'une rainure cannelée dans laquelle la

saillie B était engagée; une autre fois encore, la

cheville À était faite pour traverser de part en part

la poutre et était maintenue en dessous de celle-ci

par une rondelle et une cheville, B avait alors

environ 0,025 de diamètre et portait une roue

de 0,10 environ. La friction était alors réduite et

on évitait que l'appareil ne saute par-dessus la

barre. Dans tous les cas, la cheville A doit être

exactement ajustée dans le tube, si on ne veut pas

qu'elle s'échappe.

•La grandeur du « plieur », illustré dans la

figure 1, a été employé pour courber des barres

carrées jusqu'à 0,032 de côté; un homme peut

courber des barres au-dessous de 0,012, trois

hommes sont nécessaires pour les barres de 0,025

et quatre pour toutes les grosseurs au-dessus. Un

tube peut être ajusté sur le manche de l'outil pour

augmenter son bras de levier dans les derniers

cas.

Ces notes et les dessins qui les accompagnent ont

été fournis par M. Ern. Me Cullongh, à notre con-

frère Engineering Neics, à qui nous les em-

pruntons.

r Los

Les coins pour armature

du système Ransome

Il est évident que la majorité des travaux en béton

armé comporte des pièces d'armature plus longues

que celles qui peuvent être couramment exécutées,

d où la nécessité de réunir les divers membres de

cette armature par des moyens capables de trans-

mettre une résistance égale à celle de l'armature

elle-même.

Ce problème, si simple en apparence, demande

pourtant une certaine attention, étant donné que la

jonction doit être économique, simple et doit donner

une sécurité complète; la solution, dans ces condi-

tions, ne pourra consister en une préparation spé-

ciale des extrémités à unir ni à s'assurer d'un jeu

complet des longueurs exactes à employer.

Les exigences ont amené l'emploi de deux modes

de jonction, actuellement d'un usage fréquent :

1° liaison des deux membres par un fil de fer doux

pour former un joint capable de transmettre la ten-

sion par la friction des deux barres; 2° en n'em-

ployant aucune liaison extérieure, mais simplement

en repliant chacune des barres dans l'autre et en se

fiant à l'adhésion du béton qui les entoure poui'

communiquer la force d'une barre à l'autre.

Il est assez difficile de dire laquelle des deux

méthodes est la plus satisfaisante, car les données

expérimentales font entièrement défaut.

Une ligature spéciale prévue pour des arches de

grandes dimensions pourrait donc présenter un cer-

tain intérêt.

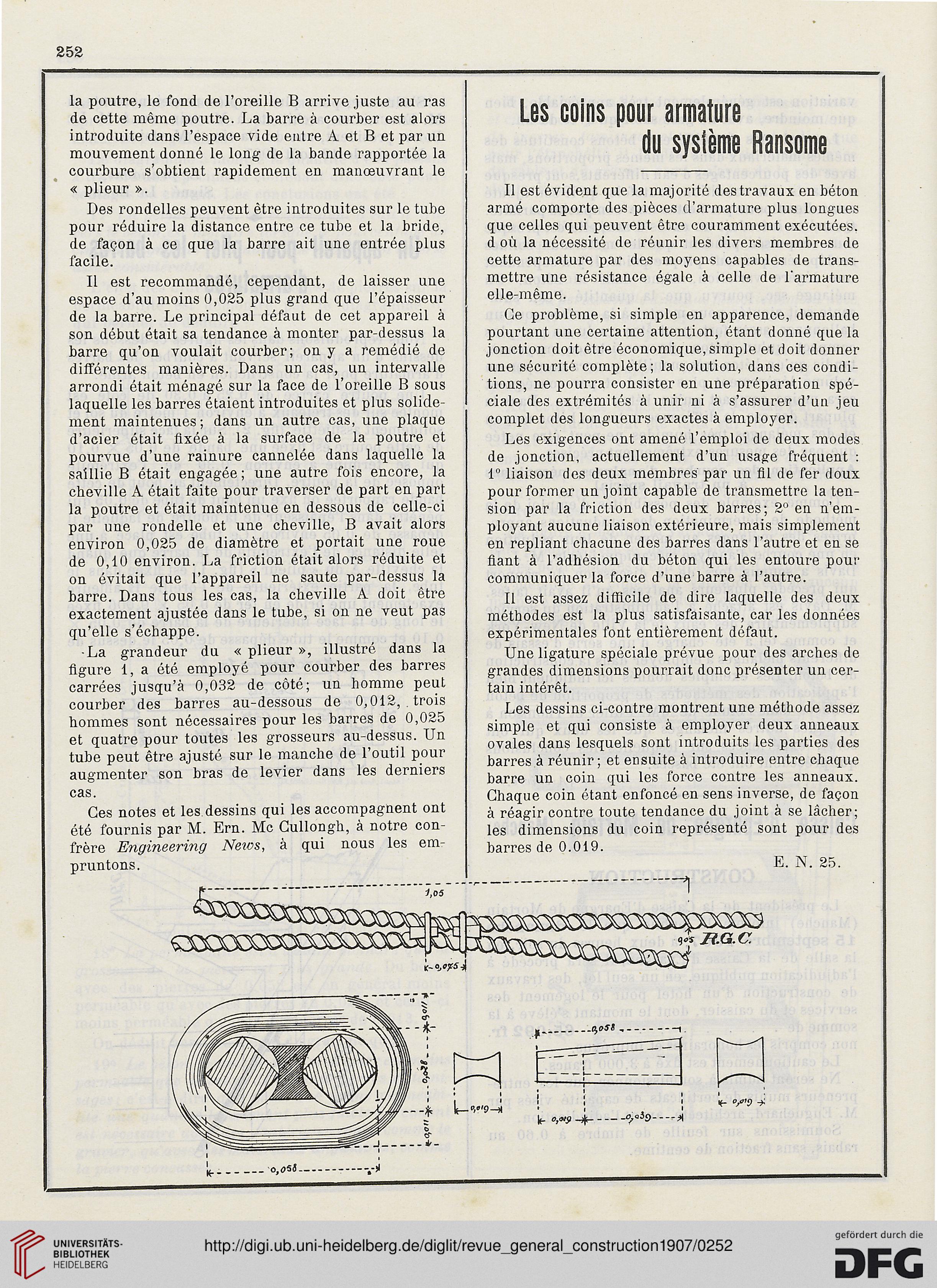

Les dessins ci-contre montrent une méthode assez

simple et qui consiste à employer deux anneaux

ovales dans lesquels sont introduits les parties des

barres à réunir; et ensuite à introduire entre chaque

barre un coin qui les force contre les anneaux.

Chaque coin étant enfoncé en sens inverse, de façon

à réagir contre toute tendance du joint à se lâcher;

les dimensions du coin représenté sont pour des

barres de 0.019.

E. N. 25.

la poutre, le fond de l'oreille B arrive juste au ras

de cette même poutre. La barre à courber est alors

introduite dans l'espace vide entre A et B et par un

mouvement donné le long de la bande rapportée la

courbure s'obtient rapidement en manœuvrant le

« plieur ».

Des rondelles peuvent être introduites sur le tube

pour réduire la distance entre ce tube et la bride,

de façon à ce que la barre ait une entrée plus

facile.

Il est recommandé, cependant, de laisser une

espace d'au moins 0,025 plus grand que l'épaisseur

de la barre. Le principal défaut de cet appareil à

son début était sa tendance à monter par-dessus la

barre qu'on voulait courber; on y a remédié de

différentes manières. Dans un cas, un intervalle

arrondi était ménagé sur la face de l'oreille B sous

laquelle les barres étaient introduites et plus solide-

ment maintenues ; dans un autre cas, une plaque

d'acier était fixée à la surface de la poutre et

pourvue d'une rainure cannelée dans laquelle la

saillie B était engagée; une autre fois encore, la

cheville À était faite pour traverser de part en part

la poutre et était maintenue en dessous de celle-ci

par une rondelle et une cheville, B avait alors

environ 0,025 de diamètre et portait une roue

de 0,10 environ. La friction était alors réduite et

on évitait que l'appareil ne saute par-dessus la

barre. Dans tous les cas, la cheville A doit être

exactement ajustée dans le tube, si on ne veut pas

qu'elle s'échappe.

•La grandeur du « plieur », illustré dans la

figure 1, a été employé pour courber des barres

carrées jusqu'à 0,032 de côté; un homme peut

courber des barres au-dessous de 0,012, trois

hommes sont nécessaires pour les barres de 0,025

et quatre pour toutes les grosseurs au-dessus. Un

tube peut être ajusté sur le manche de l'outil pour

augmenter son bras de levier dans les derniers

cas.

Ces notes et les dessins qui les accompagnent ont

été fournis par M. Ern. Me Cullongh, à notre con-

frère Engineering Neics, à qui nous les em-

pruntons.

r Los

Les coins pour armature

du système Ransome

Il est évident que la majorité des travaux en béton

armé comporte des pièces d'armature plus longues

que celles qui peuvent être couramment exécutées,

d où la nécessité de réunir les divers membres de

cette armature par des moyens capables de trans-

mettre une résistance égale à celle de l'armature

elle-même.

Ce problème, si simple en apparence, demande

pourtant une certaine attention, étant donné que la

jonction doit être économique, simple et doit donner

une sécurité complète; la solution, dans ces condi-

tions, ne pourra consister en une préparation spé-

ciale des extrémités à unir ni à s'assurer d'un jeu

complet des longueurs exactes à employer.

Les exigences ont amené l'emploi de deux modes

de jonction, actuellement d'un usage fréquent :

1° liaison des deux membres par un fil de fer doux

pour former un joint capable de transmettre la ten-

sion par la friction des deux barres; 2° en n'em-

ployant aucune liaison extérieure, mais simplement

en repliant chacune des barres dans l'autre et en se

fiant à l'adhésion du béton qui les entoure poui'

communiquer la force d'une barre à l'autre.

Il est assez difficile de dire laquelle des deux

méthodes est la plus satisfaisante, car les données

expérimentales font entièrement défaut.

Une ligature spéciale prévue pour des arches de

grandes dimensions pourrait donc présenter un cer-

tain intérêt.

Les dessins ci-contre montrent une méthode assez

simple et qui consiste à employer deux anneaux

ovales dans lesquels sont introduits les parties des

barres à réunir; et ensuite à introduire entre chaque

barre un coin qui les force contre les anneaux.

Chaque coin étant enfoncé en sens inverse, de façon

à réagir contre toute tendance du joint à se lâcher;

les dimensions du coin représenté sont pour des

barres de 0.019.

E. N. 25.