18

tiraudes, ne donnent cependant pas

un rendement suffisant surtout si le

nombre de pieux est considérable.

On arrive avec ces appareils à battre

quarante à cinquante coups à la

minute au maximum, et, pour une

longueur de fiche de 8 à 10 mètres, on

arrive à peine à mettre en place deux

pieux dans la même journée. De plus,

il se présente un inconvénient assez

important lors du battage : au mo-

ment du déclic un choc se produit,

en effet, sur le mouton lors de l'échap-

pement et tend à le faire-dévier de sa

direction; enfin, quelques entrepre-

neurs suppriment complètement le

déclic et emploient un treuil spécial

qui, par un système de débrayage,

permet lui-même le déclanchement

du mouton au moment voulu.

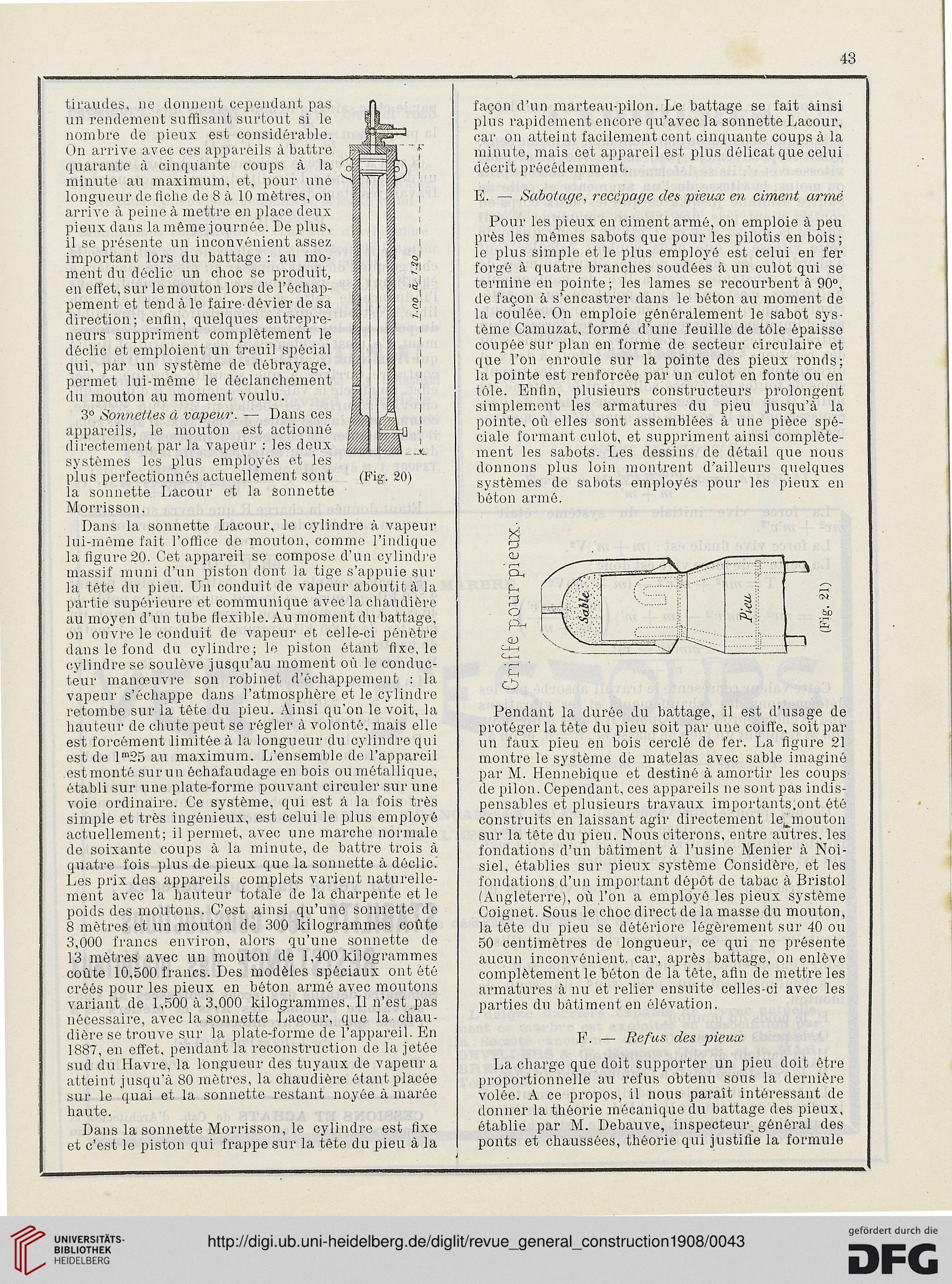

3° Sonnettes à vapeur. — Dans ces

appareils, le mouton est actionné

directement par la vapeur : les deux

systèmes les plus employés et les

plus perfectionnés actuellement sont (Fig. 20)

la sonnette Lacour et la sonnette

Morrisson.

Dans la sonnette Lacour, le cylindre à vapeur

lui-même fait l'office de mouton, comme l'indique

la figure 20. Cet appareil se compose d'un cylindre

massif muni d'un piston dont la tige s'appuie sur

la tête du pieu. Un conduit de vapeur aboutit à la

partie supérieure et communique avec la chaudière

au moyen d'un tube flexible. Au moment du battage,

on ouvre le conduit de vapeur et celle-ci pénètre

dans le fond du cylindre; le piston étant fixe, le

cylindre se soulève jusqu'au moment où le conduc-

teur manœuvre son robinet d'échappement : la

vapeur s'échappe dans l'atmosphère et le cylindre

retombe sur la tête du pieu. Ainsi qu'on le voit, la

hauteur de chute peut se régler à volonté, mais elle

est forcément limitée à la longueur du cylindre qui

est de lm25 au maximum. L'ensemble de l'appareil

est monté sur un échafaudage en bois ou métallique,

établi sur une plate-forme pouvant circuler sur une

voie ordinaire. Ce système, qui est à la fois très

simple et très ingénieux, est celui le plus employé

actuellement; il permet, avec une marche normale

de soixante coups à la minute, de battre trois à

quatre fois plus de pieux que la sonnette à déclic.

Les prix des appareils complets varient naturelle-

ment avec la hauteur totale de la charpente et le

poids des moutons. C'est ainsi qu'une sonnette do

8 mètres et un mouton de 300 kilogrammes coûte

3,000 francs environ, alors qu'une sonnette de

13 mètres avec un mouton de 1,400 kilogrammes

coûte 10,500 francs. Des modèles spéciaux ont été

créés pour les pieux en béton armé avec moutons

variant de 1,500 à 3,000 kilogrammes. Il n'est .pas

nécessaire, avec la sonnette Lacour, que la chau-

dière se trouve sur la plate-forme de l'appareil. En

1887, en effet, pendant la reconstruction de la jetée

sud du Havre, la longueur des tuyaux de vapeur a

atteint jusqu'à 80 mètres, la chaudière étant placée

sur le quai et la sonnette restant noyée à marée

haute.

Dans la sonnette Morrisson, le cylindre est fixe

et c'est le piston qui frappe sur la tête du pieu à la

façon d'un marteau-pilon. Le battage se fait ainsi

plus rapidement encore qu'avec la sonnette Lacour,

car on atteint facilement cent cinquante coups à la

minute, mais cet appareil est plus délicat que celui

décrit précédemment.

E. — Subotage, recépage des pieux en ciment armé

Pour les pieux en ciment armé, on emploie à peu

près les mêmes sabots que pour les pilotis en bois;

le plus simple et le plus employé est celui en fer

forgé à quatre branches soudées à un culot qui se

termine en pointe; les lames se recourbent à 90°,

de façon à s'encastrer dans le béton au moment de

la coulée. On emploie généralement le sabot sys-

tème Camuzat, formé d'une feuille de tôle épaisse

coupée sur plan en forme de secteur circulaire et

que l'on enroule sur la pointe des pieux ronds;

la pointe est renforcée par un culot en fonte ou en

tôle. Enfin, plusieurs constructeurs prolongent

simplement les armatures du pieu jusqu'à la

pointe, où elles sont assemblées à une pièce spé-

ciale formant culot, et suppriment ainsi complète-

ment les sabots. Les dessins de détail que nous

donnons plus loin montrent d'ailleurs quelques

systèmes de sabots employés pour les pieux en

béton armé.

X

u

P-i

P

o

■3!

52*

Pendant la durée du battage, il est d'usage de

protéger la tête du pieu soit par une coiffe, soit par

un faux pieu en bois cerclé de fer. La figure 21

montre le système de matelas avec sable imaginé

par M. Hennebiqne et destiné à amortir les coups

de pilon. Cependant, ces appareils ne sont pas indis-

pensables et plusieurs travaux importants.ont été

construits en laissant agir directement le^mouton

sur la tête du pieu. Nous citerons, entre autres, les

fondations d'un bâtiment à l'usine Menier à Noi-

siel, établies sur pieux système Considère., et les

fondations d'un important dépôt de tabac à Bristol

(Angleterre), où l'on a employé les pieux système

Coignet. Sous le choc direct de la masse du mouton,

la tête du pieu se détériore légèrement sur 40 ou

50 centimètres de longueur, ce qui ne présente

aucun inconvénient, car, après battage, on enlève

complètement le béton de la tête, afin de mettre les

armatures à nu et relier ensuite celles-ci avec les

parties du bâtiment en élévation.

P. — Refus des pieux

La charge que doit supporter un pieu doit être

proportionnelle au refus obtenu sous la dernière

volée. A ce propos, il nous paraît intéressant de

donner la théorie mécanique du battage des pieux,

établie par M. Debauve, inspecteur, général des

ponts et chaussées, théorie qui justifie la formule

tiraudes, ne donnent cependant pas

un rendement suffisant surtout si le

nombre de pieux est considérable.

On arrive avec ces appareils à battre

quarante à cinquante coups à la

minute au maximum, et, pour une

longueur de fiche de 8 à 10 mètres, on

arrive à peine à mettre en place deux

pieux dans la même journée. De plus,

il se présente un inconvénient assez

important lors du battage : au mo-

ment du déclic un choc se produit,

en effet, sur le mouton lors de l'échap-

pement et tend à le faire-dévier de sa

direction; enfin, quelques entrepre-

neurs suppriment complètement le

déclic et emploient un treuil spécial

qui, par un système de débrayage,

permet lui-même le déclanchement

du mouton au moment voulu.

3° Sonnettes à vapeur. — Dans ces

appareils, le mouton est actionné

directement par la vapeur : les deux

systèmes les plus employés et les

plus perfectionnés actuellement sont (Fig. 20)

la sonnette Lacour et la sonnette

Morrisson.

Dans la sonnette Lacour, le cylindre à vapeur

lui-même fait l'office de mouton, comme l'indique

la figure 20. Cet appareil se compose d'un cylindre

massif muni d'un piston dont la tige s'appuie sur

la tête du pieu. Un conduit de vapeur aboutit à la

partie supérieure et communique avec la chaudière

au moyen d'un tube flexible. Au moment du battage,

on ouvre le conduit de vapeur et celle-ci pénètre

dans le fond du cylindre; le piston étant fixe, le

cylindre se soulève jusqu'au moment où le conduc-

teur manœuvre son robinet d'échappement : la

vapeur s'échappe dans l'atmosphère et le cylindre

retombe sur la tête du pieu. Ainsi qu'on le voit, la

hauteur de chute peut se régler à volonté, mais elle

est forcément limitée à la longueur du cylindre qui

est de lm25 au maximum. L'ensemble de l'appareil

est monté sur un échafaudage en bois ou métallique,

établi sur une plate-forme pouvant circuler sur une

voie ordinaire. Ce système, qui est à la fois très

simple et très ingénieux, est celui le plus employé

actuellement; il permet, avec une marche normale

de soixante coups à la minute, de battre trois à

quatre fois plus de pieux que la sonnette à déclic.

Les prix des appareils complets varient naturelle-

ment avec la hauteur totale de la charpente et le

poids des moutons. C'est ainsi qu'une sonnette do

8 mètres et un mouton de 300 kilogrammes coûte

3,000 francs environ, alors qu'une sonnette de

13 mètres avec un mouton de 1,400 kilogrammes

coûte 10,500 francs. Des modèles spéciaux ont été

créés pour les pieux en béton armé avec moutons

variant de 1,500 à 3,000 kilogrammes. Il n'est .pas

nécessaire, avec la sonnette Lacour, que la chau-

dière se trouve sur la plate-forme de l'appareil. En

1887, en effet, pendant la reconstruction de la jetée

sud du Havre, la longueur des tuyaux de vapeur a

atteint jusqu'à 80 mètres, la chaudière étant placée

sur le quai et la sonnette restant noyée à marée

haute.

Dans la sonnette Morrisson, le cylindre est fixe

et c'est le piston qui frappe sur la tête du pieu à la

façon d'un marteau-pilon. Le battage se fait ainsi

plus rapidement encore qu'avec la sonnette Lacour,

car on atteint facilement cent cinquante coups à la

minute, mais cet appareil est plus délicat que celui

décrit précédemment.

E. — Subotage, recépage des pieux en ciment armé

Pour les pieux en ciment armé, on emploie à peu

près les mêmes sabots que pour les pilotis en bois;

le plus simple et le plus employé est celui en fer

forgé à quatre branches soudées à un culot qui se

termine en pointe; les lames se recourbent à 90°,

de façon à s'encastrer dans le béton au moment de

la coulée. On emploie généralement le sabot sys-

tème Camuzat, formé d'une feuille de tôle épaisse

coupée sur plan en forme de secteur circulaire et

que l'on enroule sur la pointe des pieux ronds;

la pointe est renforcée par un culot en fonte ou en

tôle. Enfin, plusieurs constructeurs prolongent

simplement les armatures du pieu jusqu'à la

pointe, où elles sont assemblées à une pièce spé-

ciale formant culot, et suppriment ainsi complète-

ment les sabots. Les dessins de détail que nous

donnons plus loin montrent d'ailleurs quelques

systèmes de sabots employés pour les pieux en

béton armé.

X

u

P-i

P

o

■3!

52*

Pendant la durée du battage, il est d'usage de

protéger la tête du pieu soit par une coiffe, soit par

un faux pieu en bois cerclé de fer. La figure 21

montre le système de matelas avec sable imaginé

par M. Hennebiqne et destiné à amortir les coups

de pilon. Cependant, ces appareils ne sont pas indis-

pensables et plusieurs travaux importants.ont été

construits en laissant agir directement le^mouton

sur la tête du pieu. Nous citerons, entre autres, les

fondations d'un bâtiment à l'usine Menier à Noi-

siel, établies sur pieux système Considère., et les

fondations d'un important dépôt de tabac à Bristol

(Angleterre), où l'on a employé les pieux système

Coignet. Sous le choc direct de la masse du mouton,

la tête du pieu se détériore légèrement sur 40 ou

50 centimètres de longueur, ce qui ne présente

aucun inconvénient, car, après battage, on enlève

complètement le béton de la tête, afin de mettre les

armatures à nu et relier ensuite celles-ci avec les

parties du bâtiment en élévation.

P. — Refus des pieux

La charge que doit supporter un pieu doit être

proportionnelle au refus obtenu sous la dernière

volée. A ce propos, il nous paraît intéressant de

donner la théorie mécanique du battage des pieux,

établie par M. Debauve, inspecteur, général des

ponts et chaussées, théorie qui justifie la formule