Erstgeburt hervorgegangene, Besitzer nur als zeit-

weiser Verwalter seiner Güter, die er der Familie

bewahren muß und deren Mitglieder stets wie-

der Zussucht finden in dem Hause, wo sie ge-

boren sind.

Man würde aber fehlgehen, wenn man glau-

ben wollte, daß die Mannestätigkeit darunter

irgendwie litte. Nur ist der Drang des auf dem

Gute wirtschaftenden Stammherrn ein anderer,

nämlich den Besitz zu vergrössern an Grund

und Boden, neuen zu erwerben und, zumal seit

die Gemeindeteilungen sowohl dem adligen als

bürgerlichen Besitzer größere Strecken unkulti-

vierten Bodens überliefert haben, diesen der

Kultur zu erschließen.

Das hatte nun früher für den kleineren, ins-

besondere bäuerlichen Besitzer große Schwierig-

keiten, weil eine Kultivierung ohne Vergröße-

rung des Viehstandes nur ganz langsam vor sich

gehen konnte. Was das

bedeutet, zeigten noch vor

50 Jahren die enormen

Heidekomplexe, weite

Strecken von Moor- und

Sumpfland. Man setzte

dort nun wohl Ansiedler

hin, man errichtete Haus

und Stall, gab auch noch

sonst wohl andere För-

derung hinzu und ließ

sie auf 50 Jahre pacht-

frei. Aber das hatte we-

nig Ersolg. Der Boden er-

nährte seine Leute nicht,

und arm, wie sie waren,

verließen die Kolonisten

die trostlose Heide und

zogen über das Meer, um

ihr Glück in Amerika zu

finden. Eine größere Anzahl solcher verlassener

Ansiedlungen, für die ja gar kein Wert zu er-

zielen war, ist, wie man mich versicherte, bei

Anlage des Grundbuches gefunden worden.

Da kam die chemische Wissenschaft dem

Landmanne zu Hilfe. Er lernte des größeren

Viehbestandes zu entraten, und als erst das Ge-

heimnis der Gründüngung durch die Versuche

des großen Grundbesitzes bekannt wurde, da

begann auch hier in der Heide und auf dem

Moore neues Leben. Der verstorbene Graf Max

von Landsberg-Velen hat in den letzten 3 Jahr-

zehnten des vergangenen Jahrhunderts Tausende

von Morgen zu fruchtbarem Lande gemacht und

hat seine Nachbarn durch Rat und Hilfe auf

denselben Weg geleitet. Er war der erste, der

dem Hochmoore Feldfrüchte abgewann, und hat

sich durch sein Beispiel und rastloses Wirken

das seltene Verdienst erworben, den einzelnen

Landmann, wie auch ganze Gemeinden, zu sicht-

barem Wohlstände zu führen. Ja selbst im Moore

ist der Grund und Boden zu erheblichem Werte

gelangt, und die gelbe Lupine, von welcher der

Duft über die Heidessächen weht, kündet an,

daß man schafft, um den Boden zur Aufnahme

besserer Saaten vorzubereiten. Die Dörfer wach-

sen durch den Zuzug von Handel- und Gewerbe-

treibenden, und die zahlreich entstandenen neuen

Kirchen, Hospitäler und gemeinnützigen Anstal-

ten zeigen, daß auch über der Erde dem Boden

noch reicher Gewinn abzuringen ist. Auch wird

in auf solche Weise vorbereiteten Bodenssächen

die Forstkultur mit größerem Erfolge getrieben,

und der mächtig steigende Grasanwuchs wird

von selbst zur Steigerung der Viehzucht führen,

die früher unmöglich war.

Das ist das Münsterland, in dessen Mitte sich

die Hauptstadt Westfalens erhebt, die auch nicht

mehr zurückbleibt, nachdem ihre Erwerbstätig-

keit Jahrhunderte hindurch stagnierte. Die im

Mittelalter so hoch stehende Bürgerschaft war

im Jahre 1535, als die

fürstbischöfliche Gewalt

über die gefahrdrohende

Rebellion siegte, zu der

die Wiedertäufersekte

die Reformation gemacht

hatte, völlig vernichtet

worden. Ihrem Aufblü-

hen stellten sich immer

wieder neue Schwierig-

keiten, teils seitens ihrer

Landesfürsten,teils durch

Kriegsgefahren entgegen,

bis die Stadt unter der

Regierung der Hohen-

zollern eine neue Ent-

wicklung nahm. Der

Weltverkehr, dem sie

sich anfangs widersetzte,

nahm sie trotzdem in

sein Netz auf. So wuchs ihre Bedeutung mit der

Entwicklung des Münsterlandes, das zu allen

Zeiten mit einem gewissen Stolze auf seine ehr-

würdige Hauptstadt geblickt hat.

Die Stadt Münster ist in der Fläche, aber

hoch, gelegen, und von ihren vielen stolzen

Türmen kann man nach Osten die nördlichen

Höhen des Teutoburger Waldes, den Osning,

blicken, dessen blaue Linien den Horizont um-

säumen.

Man nennt sie im Volksmunde die Iburger

Berge. Auf dem Schlosse Iburg residierte ja oft

der Landesfürst.

Jenseits der Berge beginnt das Land der

Engern, durchzogen vom Wiehengebirge, dem

der Volksmund noch heute den Namen Witte-

kindsgebirge bewahrt hat. Die Weser durch-

schneidet bei Minden den Gebirgsstock, der auf

dem rechten Ufer dann Wesergebirge heißt. Den

Durchssuß nennt man die Porta Westfalika. Auch

die Entstehung Mindens, das mit dem Friedens-

schlüsse 1648 an Brandenburg kam, wird dem alten

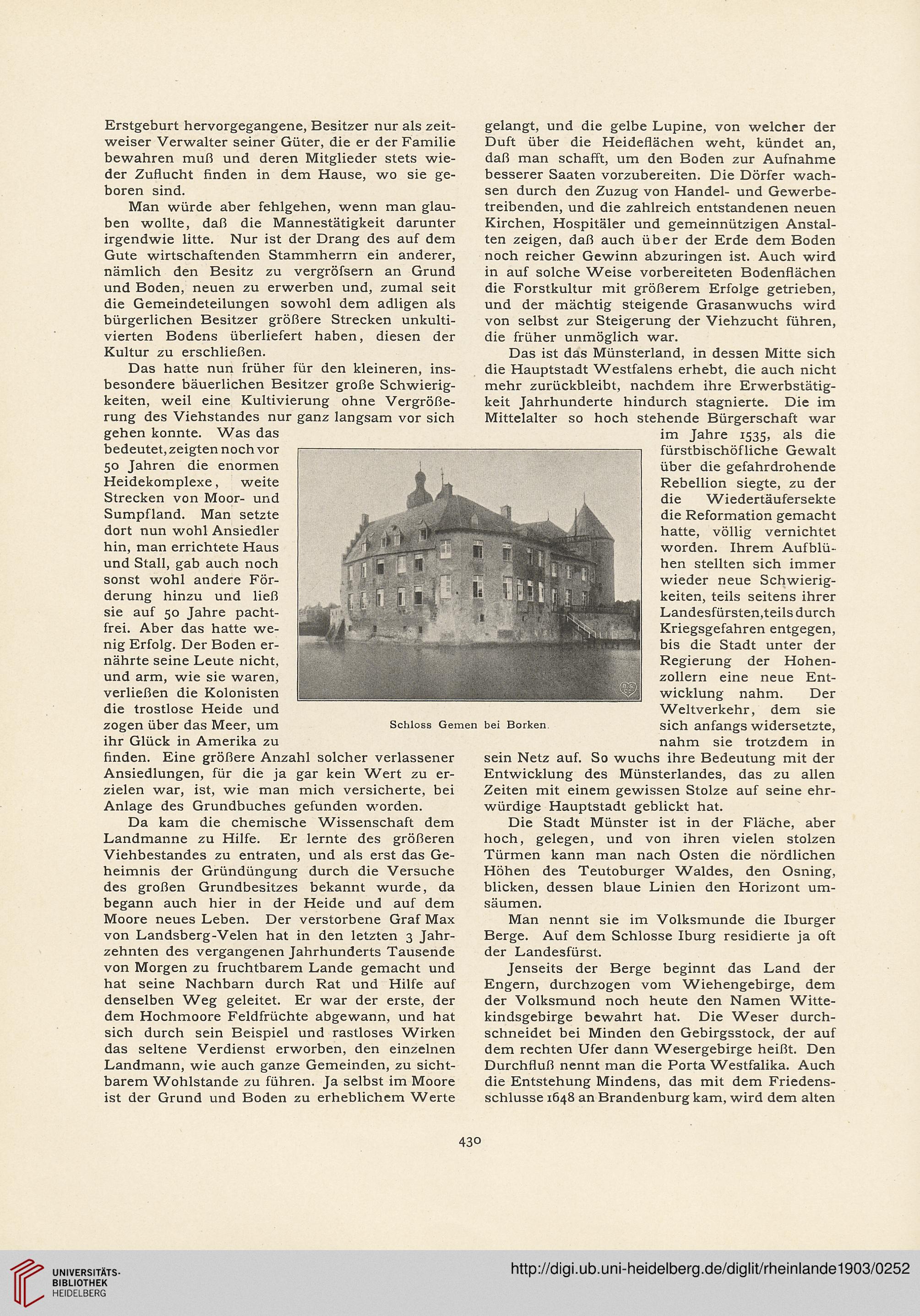

Schloss Gemen bei Borken.

430

weiser Verwalter seiner Güter, die er der Familie

bewahren muß und deren Mitglieder stets wie-

der Zussucht finden in dem Hause, wo sie ge-

boren sind.

Man würde aber fehlgehen, wenn man glau-

ben wollte, daß die Mannestätigkeit darunter

irgendwie litte. Nur ist der Drang des auf dem

Gute wirtschaftenden Stammherrn ein anderer,

nämlich den Besitz zu vergrössern an Grund

und Boden, neuen zu erwerben und, zumal seit

die Gemeindeteilungen sowohl dem adligen als

bürgerlichen Besitzer größere Strecken unkulti-

vierten Bodens überliefert haben, diesen der

Kultur zu erschließen.

Das hatte nun früher für den kleineren, ins-

besondere bäuerlichen Besitzer große Schwierig-

keiten, weil eine Kultivierung ohne Vergröße-

rung des Viehstandes nur ganz langsam vor sich

gehen konnte. Was das

bedeutet, zeigten noch vor

50 Jahren die enormen

Heidekomplexe, weite

Strecken von Moor- und

Sumpfland. Man setzte

dort nun wohl Ansiedler

hin, man errichtete Haus

und Stall, gab auch noch

sonst wohl andere För-

derung hinzu und ließ

sie auf 50 Jahre pacht-

frei. Aber das hatte we-

nig Ersolg. Der Boden er-

nährte seine Leute nicht,

und arm, wie sie waren,

verließen die Kolonisten

die trostlose Heide und

zogen über das Meer, um

ihr Glück in Amerika zu

finden. Eine größere Anzahl solcher verlassener

Ansiedlungen, für die ja gar kein Wert zu er-

zielen war, ist, wie man mich versicherte, bei

Anlage des Grundbuches gefunden worden.

Da kam die chemische Wissenschaft dem

Landmanne zu Hilfe. Er lernte des größeren

Viehbestandes zu entraten, und als erst das Ge-

heimnis der Gründüngung durch die Versuche

des großen Grundbesitzes bekannt wurde, da

begann auch hier in der Heide und auf dem

Moore neues Leben. Der verstorbene Graf Max

von Landsberg-Velen hat in den letzten 3 Jahr-

zehnten des vergangenen Jahrhunderts Tausende

von Morgen zu fruchtbarem Lande gemacht und

hat seine Nachbarn durch Rat und Hilfe auf

denselben Weg geleitet. Er war der erste, der

dem Hochmoore Feldfrüchte abgewann, und hat

sich durch sein Beispiel und rastloses Wirken

das seltene Verdienst erworben, den einzelnen

Landmann, wie auch ganze Gemeinden, zu sicht-

barem Wohlstände zu führen. Ja selbst im Moore

ist der Grund und Boden zu erheblichem Werte

gelangt, und die gelbe Lupine, von welcher der

Duft über die Heidessächen weht, kündet an,

daß man schafft, um den Boden zur Aufnahme

besserer Saaten vorzubereiten. Die Dörfer wach-

sen durch den Zuzug von Handel- und Gewerbe-

treibenden, und die zahlreich entstandenen neuen

Kirchen, Hospitäler und gemeinnützigen Anstal-

ten zeigen, daß auch über der Erde dem Boden

noch reicher Gewinn abzuringen ist. Auch wird

in auf solche Weise vorbereiteten Bodenssächen

die Forstkultur mit größerem Erfolge getrieben,

und der mächtig steigende Grasanwuchs wird

von selbst zur Steigerung der Viehzucht führen,

die früher unmöglich war.

Das ist das Münsterland, in dessen Mitte sich

die Hauptstadt Westfalens erhebt, die auch nicht

mehr zurückbleibt, nachdem ihre Erwerbstätig-

keit Jahrhunderte hindurch stagnierte. Die im

Mittelalter so hoch stehende Bürgerschaft war

im Jahre 1535, als die

fürstbischöfliche Gewalt

über die gefahrdrohende

Rebellion siegte, zu der

die Wiedertäufersekte

die Reformation gemacht

hatte, völlig vernichtet

worden. Ihrem Aufblü-

hen stellten sich immer

wieder neue Schwierig-

keiten, teils seitens ihrer

Landesfürsten,teils durch

Kriegsgefahren entgegen,

bis die Stadt unter der

Regierung der Hohen-

zollern eine neue Ent-

wicklung nahm. Der

Weltverkehr, dem sie

sich anfangs widersetzte,

nahm sie trotzdem in

sein Netz auf. So wuchs ihre Bedeutung mit der

Entwicklung des Münsterlandes, das zu allen

Zeiten mit einem gewissen Stolze auf seine ehr-

würdige Hauptstadt geblickt hat.

Die Stadt Münster ist in der Fläche, aber

hoch, gelegen, und von ihren vielen stolzen

Türmen kann man nach Osten die nördlichen

Höhen des Teutoburger Waldes, den Osning,

blicken, dessen blaue Linien den Horizont um-

säumen.

Man nennt sie im Volksmunde die Iburger

Berge. Auf dem Schlosse Iburg residierte ja oft

der Landesfürst.

Jenseits der Berge beginnt das Land der

Engern, durchzogen vom Wiehengebirge, dem

der Volksmund noch heute den Namen Witte-

kindsgebirge bewahrt hat. Die Weser durch-

schneidet bei Minden den Gebirgsstock, der auf

dem rechten Ufer dann Wesergebirge heißt. Den

Durchssuß nennt man die Porta Westfalika. Auch

die Entstehung Mindens, das mit dem Friedens-

schlüsse 1648 an Brandenburg kam, wird dem alten

Schloss Gemen bei Borken.

430