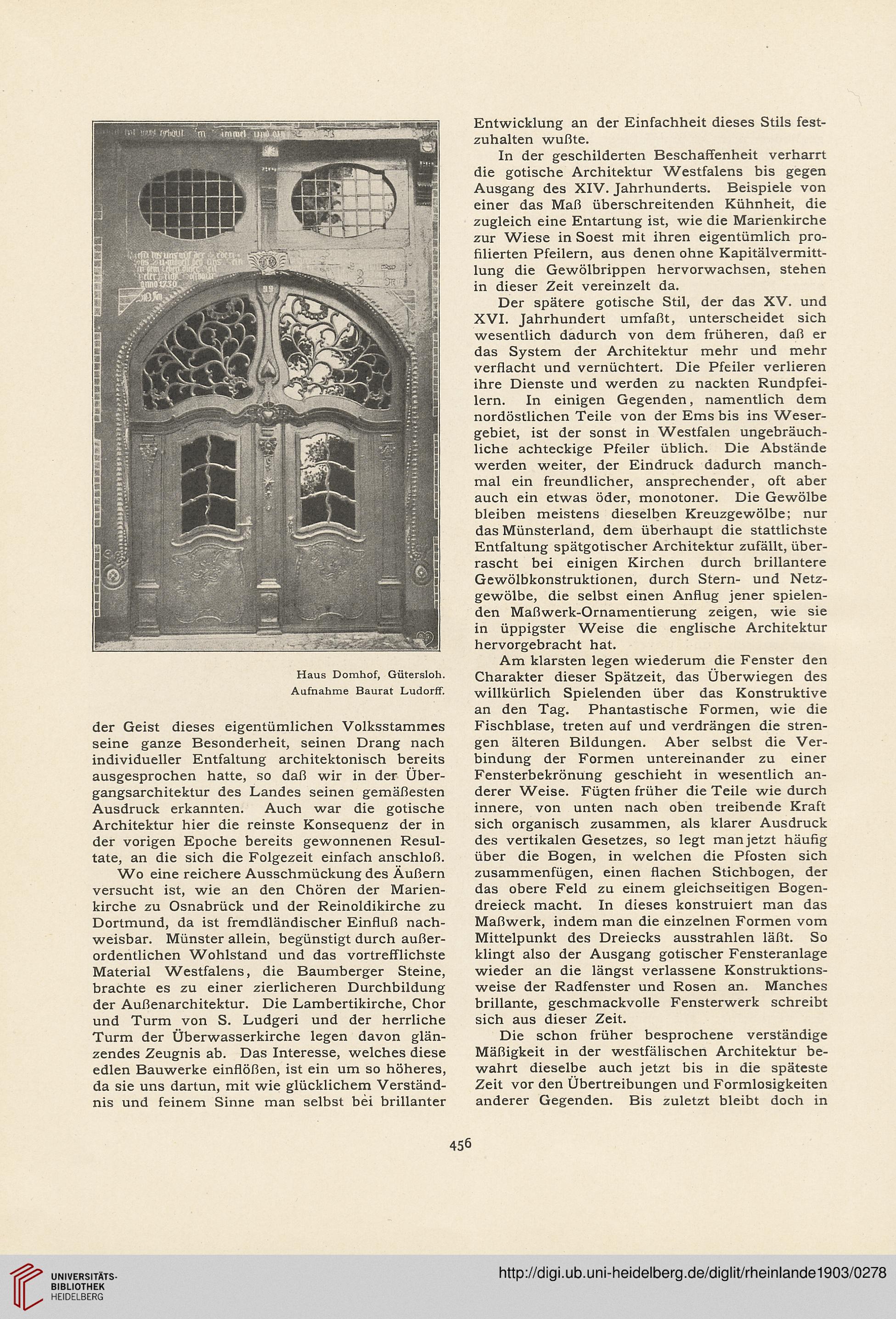

Haus Domhof, Gütersloh.

Aufnahme Baurat Ludorff.

der Geist dieses eigentümlichen Volksstammes

seine ganze Besonderheit, seinen Drang nach

individueller Entfaltung architektonisch bereits

ausgesprochen hatte, so daß wir in der Über-

gangsarchitektur des Landes seinen gemäßesten

Ausdruck erkannten. Auch war die gotische

Architektur hier die reinste Konsequenz der in

der vorigen Epoche bereits gewonnenen Resul-

tate, an die sich die Folgezeit einfach anschloß.

Wo eine reichere Ausschmückung des Äußern

versucht ist, wie an den Chören der Marien-

kirche zu Osnabrück und der Reinoldikirche zu

Dortmund, da ist fremdländischer Einssuß nach-

weisbar. Münster allein, begünstigt durch außer-

ordentlichen Wohlstand und das vortrefflichste

Material Westfalens, die Baumberger Steine,

brachte es zu einer zierlicheren Durchbildung

der Außenarchitektur. Die Lambertikirche, Chor

und Turm von S. Ludgeri und der herrliche

Turm der Überwasserkirche legen davon glän-

zendes Zeugnis ab. Das Interesse, welches diese

edlen Bauwerke einssößen, ist ein um so höheres,

da sie uns dartun, mit wie glücklichem Verständ-

nis und feinem Sinne man selbst bei brillanter

Entwicklung an der Einfachheit dieses Stils fest-

zuhalten wußte.

In der geschilderten Beschaffenheit verharrt

die gotische Architektur Westfalens bis gegen

Ausgang des XIV. Jahrhunderts. Beispiele von

einer das Maß überschreitenden Kühnheit, die

zugleich eine Entartung ist, wie die Marienkirche

zur Wiese in Soest mit ihren eigentümlich pro-

filierten Pfeilern, aus denen ohne Kapitälvermitt-

lung die Gewölbrippen hervorwachsen, stehen

in dieser Zeit vereinzelt da.

Der spätere gotische Stil, der das XV. und

XVI. Jahrhundert umfaßt, unterscheidet sich

wesentlich dadurch von dem früheren, daß er

das System der Architektur mehr und mehr

verssacht und vernüchtert. Die Pfeiler verlieren

ihre Dienste und werden zu nackten Rundpfei-

lern. In einigen Gegenden, namentlich dem

nordöstlichen Teile von der Ems bis ins Weser-

gebiet, ist der sonst in Westfalen ungebräuch-

liche achteckige Pfeiler üblich. Die Abstände

werden weiter, der Eindruck dadurch manch-

mal ein freundlicher, ansprechender, oft aber

auch ein etwas öder, monotoner. Die Gewölbe

bleiben meistens dieselben Kreuzgewölbe; nur

das Münsterland, dem überhaupt die stattlichste

Entsaltung spätgotischer Architektur zufällt, über-

rascht bei einigen Kirchen durch brillantere

Gewölbkonstruktionen, durch Stern- und Netz-

gewölbe, die selbst einen Anssug jener spielen-

den Maßwerk-Ornamentierung zeigen, wie sie

in üppigster Weise die englische Architektur

hervorgebracht hat.

Am klarsten legen wiederum die Fenster den

Charakter dieser Spätzeit, das Überwiegen des

willkürlich Spielenden über das Konstruktive

an den Tag. Phantastische Formen, wie die

Fischblase, treten auf und verdrängen die stren-

gen älteren Bildungen. Aber selbst die Ver-

bindung der Formen untereinander zu einer

Fensterbekrönung geschieht in wesentlich an-

derer Weise. Fügten früher die Teile wie durch

innere, von unten nach oben treibende Kraft

sich organisch zusammen, als klarer Ausdruck

des vertikalen Gesetzes, so legt man jetzt häufig

über die Bogen, in welchen die Pfosten sich

zusammenfügen, einen ssachen Stichbogen, der

das obere Feld zu einem gleichseitigen Bogen-

dreieck macht. In dieses konstruiert man das

Maßwerk, indem man die einzelnen Formen vom

Mittelpunkt des Dreiecks ausstrahlen läßt. So

klingt also der Ausgang gotischer Fensteranlage

wieder an die längst verlassene Konstruktions-

weise der Radfenster und Rosen an. Manches

brillante, geschmackvolle Fensterwerk schreibt

sich aus dieser Zeit.

Die schon früher besprochene verständige

Mäßigkeit in der westfälischen Architektur be-

wahrt dieselbe auch jetzt bis in die späteste

Zeit vor den Übertreibungen und Formlosigkeiten

anderer Gegenden. Bis zuletzt bleibt doch in

456