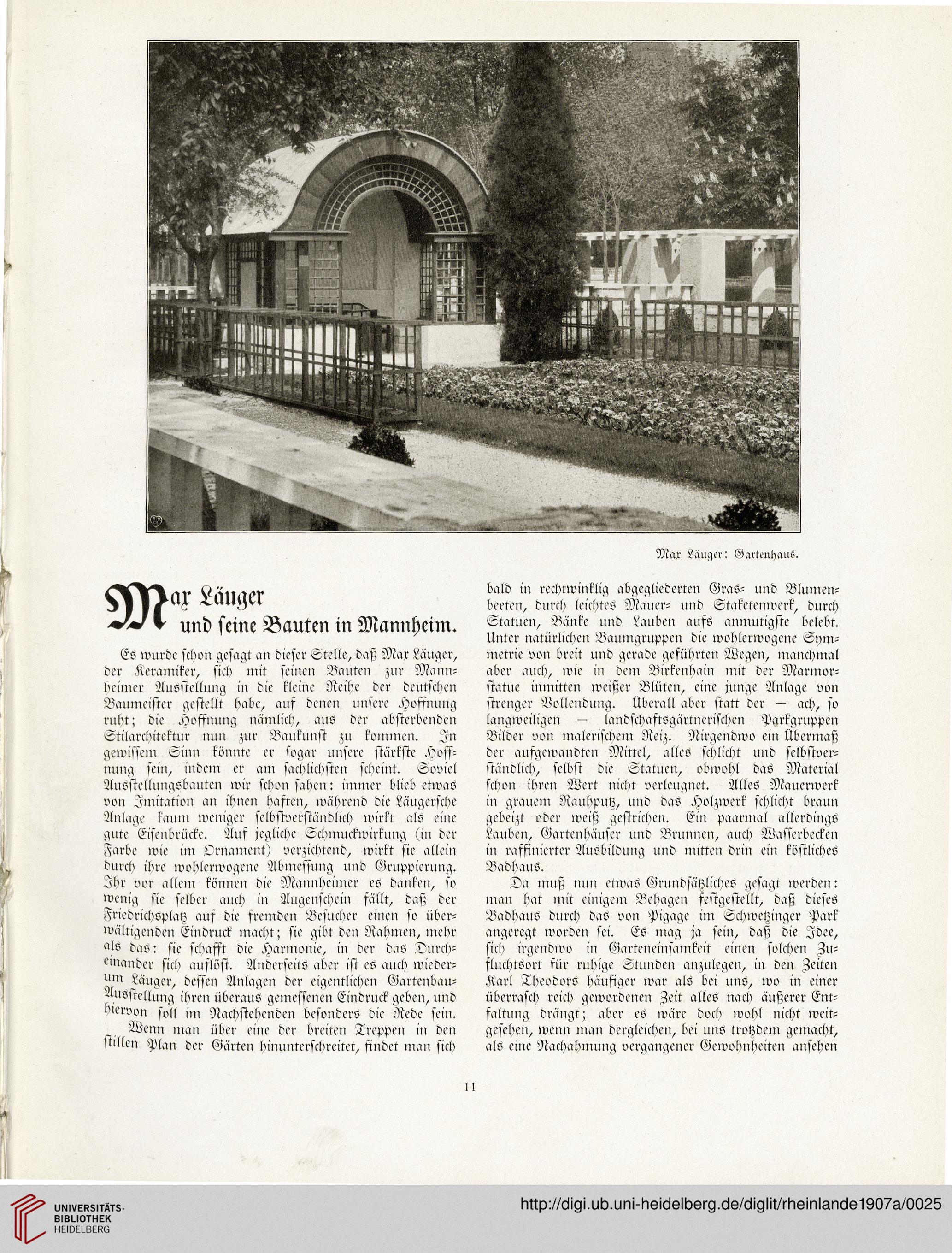

Max Länger: Gartenhaus.

ar Länger

und seine Bauten in Mannheim.

Es wurde schon gesagt an dieser Stelle, daß Mar Länger,

der Keramiker, sich mit seinen Bauten zur Mann-

heimer Ausstellung in die kleine Reihe der deutschen

Baumeister gestellt habe, aus denen unsere Hoffnung

ruht; die Hoffnung nämlich, aus der absterbenden

Stilarchitcktur nun zur Baukunst zu kommen. In

gewissem Sinn könnte er sogar unsere stärkste Hoff-

nung sein, indem er am sachlichsten scheint. Soviel

Auöstellungsbauten wir schon sahen: immer blieb etwas

von Imitation an ihnen haften, während die Läugersche

Anlage kaum weniger selbstverständlich wirkt als eine

gute Eiscnbrüeke. Aus jegliche Schmuckwirkung (in der

Farbe wie im Ornament) verzichtend, wirkt sic allein

durch ihre wohlerwogene Abmessung und Gruppierung.

Ihr vor allem können die Mannheimer cs danken, so

wenig sie selber auch in Augenschein fällt, daß der

Friedrichsplatz auf die fremden Besucher einen so über-

wältigenden Eindruck macht; sic gibt den Rahmen, mcbr

als das: sie schafft die Harmonie, in der das Durch-

einander sich auflöst. Anderseits aber ist cs auch wieder-

um Läugcr, dessen Anlagen der eigentlichen Gartcnbau-

Ausstellung ihren überaus gemessenen Eindruck geben, und

lucrvon soll im Nachstehenden besonders die Rede sein.

Wenn man über eilte der breiten Treppen in den

stillen Plan der Gärten hinunterschrcitet, findet man sich

bald in rechtwinklig abgegliedcrten Gras- und Blumen-

beeten, durch leichtes Mauer- und Staketenwcrk, durch

Statuen, Bänke und Lauben aufs anmutigste belebt.

Unter natürlichen Baumgruppcn die wohlerwogene Sym-

metrie von breit und gerade geführten Wegen, manchmal

aber auch, wie in dein Birkenhain mit der Marmor-

statue inmitten weißer Blüten, eine junge Anlage von

strenger Vollendung. Überall aber statt der — ach, so

langweiligen — landschaftsgärtnerischen Parkgruppen

Bilder von malerischem Reiz. Nirgendwo ein Übermaß

der aufgewandtcn Mittel, alles schlicht und selbstver-

ständlich, selbst die Statuen, obwohl das Material

schon ihren Wert nicht verleugnet. Alles Mauerwerk

in grauem Raubputz, und daö Holzwcrk schlicht braun

gebeizt oder weiß gestrichen. Ein paarmal allerdings

Lauben, Gartenhäuser uud Brunnen, auch Wasserbecken

in raffinierter Ausbildung und mitten drin ein köstliches

BadhauS.

Da muß nun etwas Grundsätzliches gesagt werden:

man hat mit einigen: Behagen sestgestcllt, daß dieses

Badhaus durch daS von Pigage im Schwetzinger Park

angeregt worden sei. Es mag ja sein, daß die Idee,

sich irgendwo in Garteneinsamkeit einen solchen Zu-

fluchtsort für ruhige Stunden anzulcgen, in den Zeiten

Karl Theodors häufiger war als bei uns, wo in einer

überrasch reich gewordenen Zeit alles nach äußerer Ent-

faltung drängt; aber es wäre doch wohl nicht weit-

gesehen, wenn inan dergleichen, bei uns trotzdem gemacht,

als eine Nachahmung vergangener Gewohnheiten ansehen

n