8

LE RIRE

N° 2

C’est iWiss Hélyet qui a commencé à

moins que ce ne soit Joséphine vendue par

ses sœurs; ça se perd dans la nuit des

temps.

Toujours est-il que l’opérette moderne,

en robe de

ville, en redin-

go t e, habit,

smoking ou

veston, com -

mence à deve-

nir un genre

quelque peu

fossile et démo-

dé. Cela n’aura

pas duré trop

longtemps heu-

reusement.

L'Enlèvement

de la Toledad,

malgré le suc-

cès que lui vaudront encore sa musi-

quette assez avalable, la verve de Mme Si-

mon-Girard, l’amusant baragoin de Mme Mau-

rel, les jambes de M1Ie Burty et le gâtisme

polichinellesque de

M. Lamy, peut être

considéré c o m m e

une des dernières de

la série. Ainsi jadis

quelque Cœur et la

Main, quelque Jour

et la Nuit, terminè-

rent assez brillam-

ment la carrière de l’opérette à travestis.

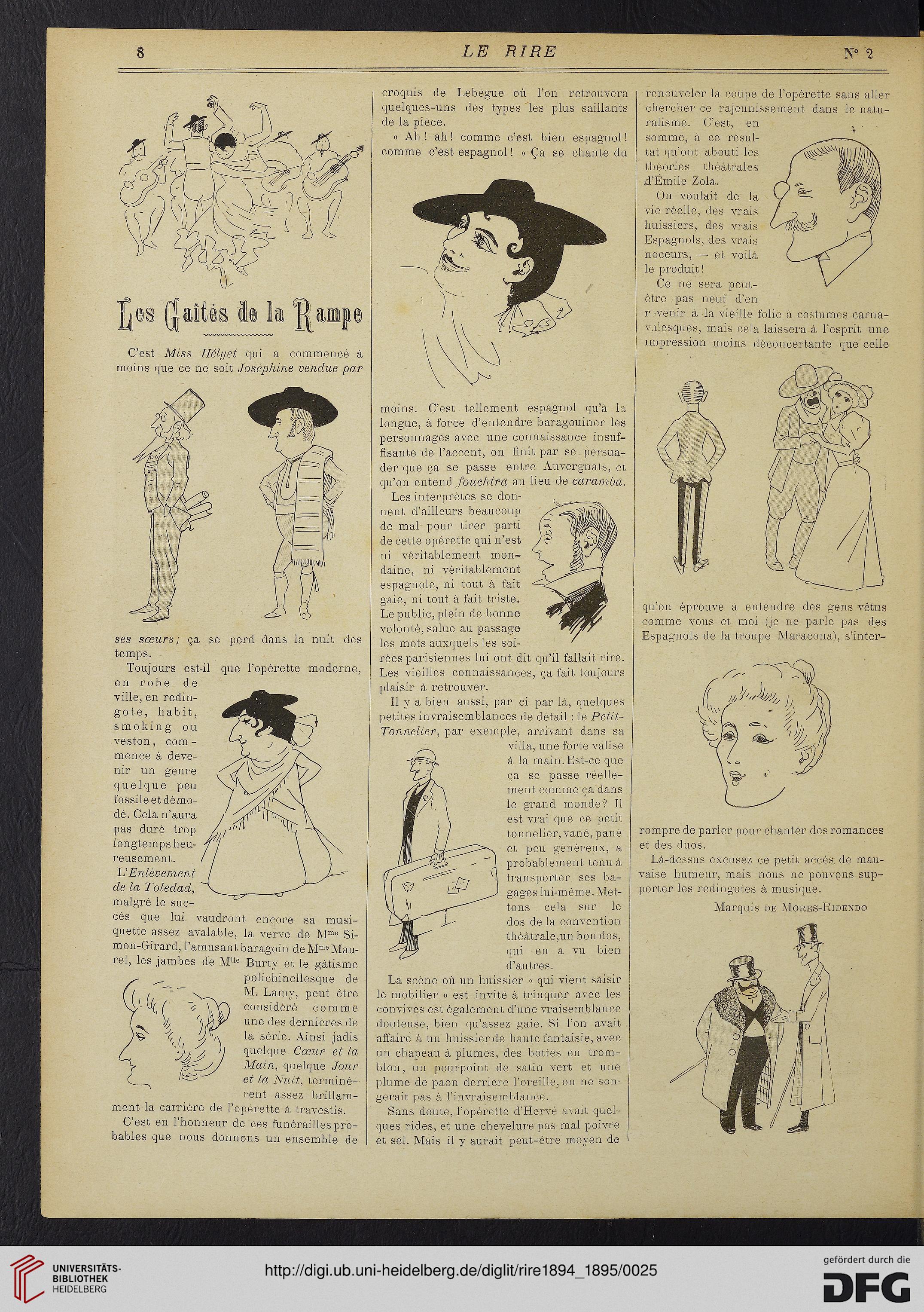

C’est en l’honneur de ces funérailles pro-

bables que nous donnons un ensemble de

croquis de Lebègue où l’on retrouvera

quelques-uns des types les plus saillants

de la pièce.

« Ah ! ah ! comme c’est bien espagnol !

comme c’est espagnol ! » Ça se chante du

moins. C’est tellement espagnol qu’à la

longue, à force d’entendre baragouiner les

personnages avec une connaissance insuf-

fisante de l’accent, on finit par se persua-

der que ça se passe entre Auvergnats, et

qu’on entend fouehtra au lieu de earamba.

Les interprètes se don-

nent d’ailleurs beaucoup

de mal pour tirer parti

de cette opérette qui n’est

ni véritablement mon-

daine, ni véritablement

espagnole, ni tout à fait

gaie, ni tout à fait triste.

Le public, plein de bonne

volonté, salue au passage

les mots auxquels les soi-

rées parisiennes lui ont dit qu’il fallait rire.

Les vieilles connaissances, ça fait toujours

plaisir à retrouver.

Il y a bien aussi, par ci par là, quelques

petites invraisemblances de détail : le Petit-

Tonnelier, par exemple, arrivant dans sa

villa, une forte valise

à la main. Est-ce que

ça se passe réelle-

ment comme ça dans

le grand monde? Il

est vrai que ce petit

tonnelier, vané, pané

et peu généreux, a

probablement tenu à

transporter ses ba-

gages lui-mème. Met-

tons cela sur le

dos de la convention

théâtrale,un bon dos,

qui en a vu bien

d’autres.

La scène où un huissier « qui vient saisir

le mobilier » est invité à trinquer avec les

convives est également d’une vraisemblance

douteuse, bien qu’assez gaie. Si l’on avait

affaire à un huissier de haute fantaisie, avec

un chapeau à plumes, des bottes en trom-

blon, un pourpoint de satin vert et une

plume de paon derrière l’oreille^, on ne son-

gerait pas à l’invraisemblance.

Sans doute, l’opérette d’Hervé avait quel-

ques rides, et une chevelure pas mal poivre

et sel. Mais il y aurait peut-être moyen de

renouveler la coupe de l’opérette sans aller

chercher ce rajeunissement dans le natu-

ralisme. C’est, en

somme, à ce résul-

tat qu’ont abouti les

théories théâtrales

d’Émile Zola.

On voulait de la

vie réelle, des vrais

huissiers, des vrais

Espagnols, des vrais

noceurs, — et voilà

le produit!

Ce ne sera peut-

être pas neuf d’en

;

r 'venir à la vieille folie à costumes carna-

valesques, mais cela laissera à l’esprit une

impression moins déconcertante que celle

qu’on éprouve à entendre des gens vêtus

comme vous et moi (je ne parle pas des

Espagnols de la troupe Maracona), s’inter-

rompre de parler pour chanter des romances

et des duos.

Là-dessus excusez ce petit accès, de mau-

vaise humeur, mais nous ne pouvons sup-

porter les redingotes à musique.

Marquis de Mores-Ridendo

LE RIRE

N° 2

C’est iWiss Hélyet qui a commencé à

moins que ce ne soit Joséphine vendue par

ses sœurs; ça se perd dans la nuit des

temps.

Toujours est-il que l’opérette moderne,

en robe de

ville, en redin-

go t e, habit,

smoking ou

veston, com -

mence à deve-

nir un genre

quelque peu

fossile et démo-

dé. Cela n’aura

pas duré trop

longtemps heu-

reusement.

L'Enlèvement

de la Toledad,

malgré le suc-

cès que lui vaudront encore sa musi-

quette assez avalable, la verve de Mme Si-

mon-Girard, l’amusant baragoin de Mme Mau-

rel, les jambes de M1Ie Burty et le gâtisme

polichinellesque de

M. Lamy, peut être

considéré c o m m e

une des dernières de

la série. Ainsi jadis

quelque Cœur et la

Main, quelque Jour

et la Nuit, terminè-

rent assez brillam-

ment la carrière de l’opérette à travestis.

C’est en l’honneur de ces funérailles pro-

bables que nous donnons un ensemble de

croquis de Lebègue où l’on retrouvera

quelques-uns des types les plus saillants

de la pièce.

« Ah ! ah ! comme c’est bien espagnol !

comme c’est espagnol ! » Ça se chante du

moins. C’est tellement espagnol qu’à la

longue, à force d’entendre baragouiner les

personnages avec une connaissance insuf-

fisante de l’accent, on finit par se persua-

der que ça se passe entre Auvergnats, et

qu’on entend fouehtra au lieu de earamba.

Les interprètes se don-

nent d’ailleurs beaucoup

de mal pour tirer parti

de cette opérette qui n’est

ni véritablement mon-

daine, ni véritablement

espagnole, ni tout à fait

gaie, ni tout à fait triste.

Le public, plein de bonne

volonté, salue au passage

les mots auxquels les soi-

rées parisiennes lui ont dit qu’il fallait rire.

Les vieilles connaissances, ça fait toujours

plaisir à retrouver.

Il y a bien aussi, par ci par là, quelques

petites invraisemblances de détail : le Petit-

Tonnelier, par exemple, arrivant dans sa

villa, une forte valise

à la main. Est-ce que

ça se passe réelle-

ment comme ça dans

le grand monde? Il

est vrai que ce petit

tonnelier, vané, pané

et peu généreux, a

probablement tenu à

transporter ses ba-

gages lui-mème. Met-

tons cela sur le

dos de la convention

théâtrale,un bon dos,

qui en a vu bien

d’autres.

La scène où un huissier « qui vient saisir

le mobilier » est invité à trinquer avec les

convives est également d’une vraisemblance

douteuse, bien qu’assez gaie. Si l’on avait

affaire à un huissier de haute fantaisie, avec

un chapeau à plumes, des bottes en trom-

blon, un pourpoint de satin vert et une

plume de paon derrière l’oreille^, on ne son-

gerait pas à l’invraisemblance.

Sans doute, l’opérette d’Hervé avait quel-

ques rides, et une chevelure pas mal poivre

et sel. Mais il y aurait peut-être moyen de

renouveler la coupe de l’opérette sans aller

chercher ce rajeunissement dans le natu-

ralisme. C’est, en

somme, à ce résul-

tat qu’ont abouti les

théories théâtrales

d’Émile Zola.

On voulait de la

vie réelle, des vrais

huissiers, des vrais

Espagnols, des vrais

noceurs, — et voilà

le produit!

Ce ne sera peut-

être pas neuf d’en

;

r 'venir à la vieille folie à costumes carna-

valesques, mais cela laissera à l’esprit une

impression moins déconcertante que celle

qu’on éprouve à entendre des gens vêtus

comme vous et moi (je ne parle pas des

Espagnols de la troupe Maracona), s’inter-

rompre de parler pour chanter des romances

et des duos.

Là-dessus excusez ce petit accès, de mau-

vaise humeur, mais nous ne pouvons sup-

porter les redingotes à musique.

Marquis de Mores-Ridendo