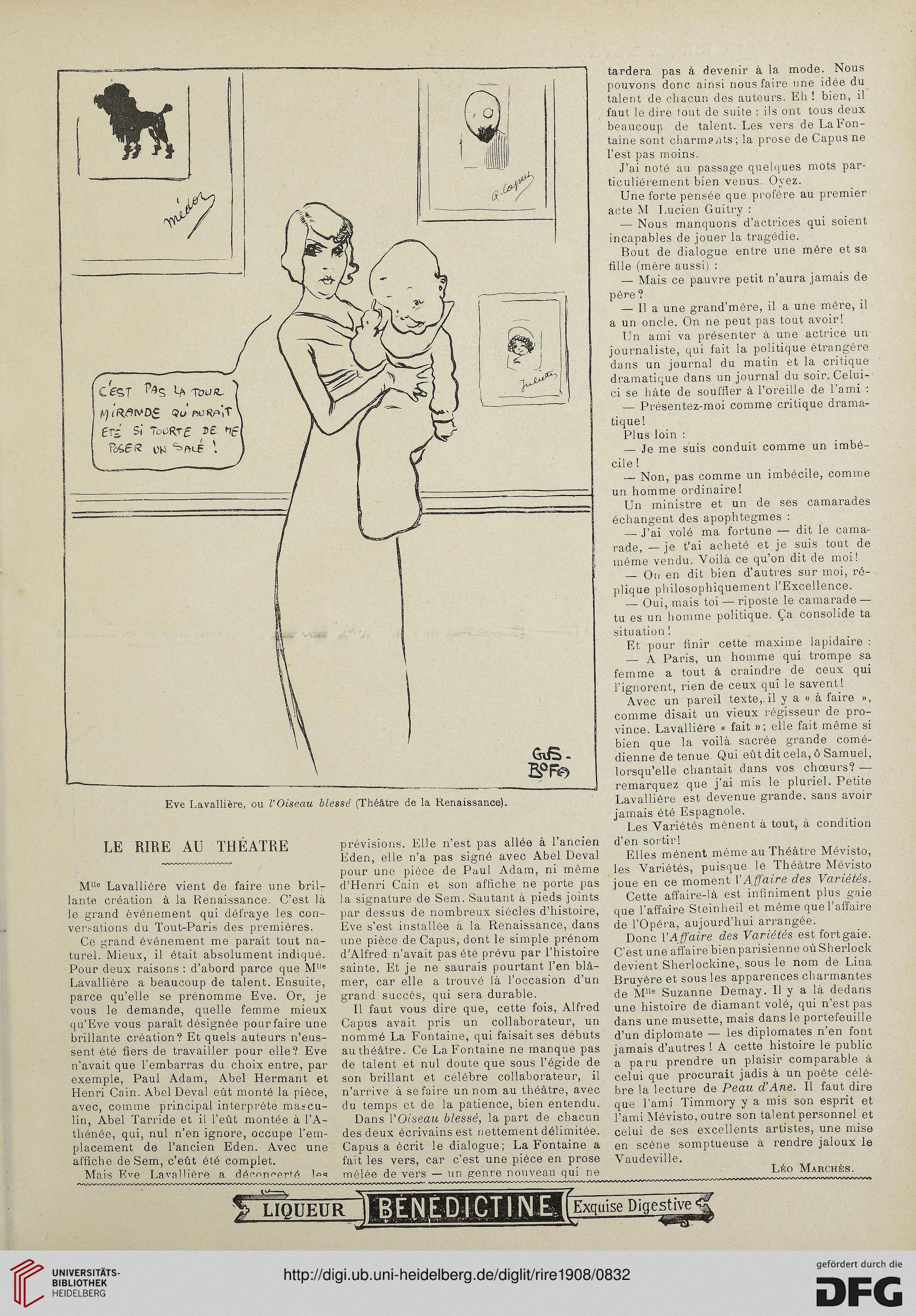

LE RIRE AU THÉÂTRE

MUe Lavallière vient de faire une bril-

lante création à la Renaissance. C’est là

le grand événement qui défraye les con-

versations du Tout-Paris des premières.

Ce grand événement me paraît tout na-

turel. Mieux, il était absolument indiqué.

Pour deux raisons : d’abord parce que Mlle

Lavallière a beaucoup de talent. Ensuite,

parce qu’elle se prénomme Eve. Or, je

vous le demande, quelle femme mieux

qu’Eve vous paraît désignée pour faire une

brillante création? Et quels auteurs n’eus-

sent été fiers de travailler pour elle? Eve

n’avait que l’embarras du choix entre, par

exemple, Paul Adam, Abel Hermant et

Henri Cain. Abel Deval eût monté la pièce,

avec, comme principal interprète mascu-

lin, Abel Tarride et il l’eût montée à l’A-

thénée, qui, nul n’en ignore, occupe l’em-

placement de l’ancien Eden. Avec une

affiche de Sem, c’eût été complet.

Mais Eve Lavallière a déconcerté lo«<

prévisions. Elle n’est pas allée à l’ancien

Eden, elle n’a pas signé avec Abel Deval

pour une pièce de Paul Adam, ni même

d’Henri Cain et son affiche ne porte pas

la signature de Sem. Sautant à pieds joints

par dessus de nombreux siècles d’histoire,

Eve s’est installée à la Renaissance, dans

une pièce de Capus, dont le simple prénom

d’Alfred n’avait pas été prévu par l’histoire

sainte. Et je ne saurais pourtant l’en blâ-

mer, car elle a trouvé là l’occasion d’un

grand succès, qui sera durable.

Il faut vous dire que, cette fois, Alfred

Capus avait pris un collaborateur, un

nommé La Fontaine, qui faisait ses débuts

au théâtre. Ce La Fontaine ne manque pas

de talent et nul doute que sous l’égide de

son brillant et célèbre collaborateur, il

n’arrive à se faire un nom au théâtre, avec

du temps et de la patience, bien entendu.

Dans l'Oiseau blessé, la part de chacun

des deux écrivains est nettement délimitée.

Capus a écrit le dialogue; La Fontaine a

fait les vers, car c’est une pièce en prose

mêlée de vers — un genre nouveau qui ne

tardera pas à devenir à la mode. Nous

pouvons donc ainsi nous faire une idée du

talent de chacun des auteurs. Eh ! bien, il

faut le dire tout de suite : ils ont tous deux

beaucoup de talent. Les vers de La Fon-

taine sont charmants ; la prose de Capus ne

l’est pas moins.

J’ai noté au passage quelques mots par-

ticulièrement bien venus. Oyez.

Une forte pensée que profère au premier

acte M Lucien Guitry :

— Nous manquons d’actrices qui soient

incapables de jouer la tragédie.

Bout de dialogue entre une mère et sa

fille (mère aussi) :

— Mais ce pauvre petit n’aura jamais de

père ?

— Il a une grand’mère, il a une mère, il

a un oncle. On ne peut pas tout avoir!

Un ami va présenter à une actrice un

journaliste, qui fait la politique étrangère

dans un journal du matin et la critique

dramatique dans un journal du soir. Celui-

ci se hâte de souffler à l’oreille de l’ami :

— Présentez-moi comme critique drama-

tique!

Plus loin :

— Je me suis conduit comme un imbé-

cile !

— Non, pas comme un imbécile, comme

un homme ordinaire!

Un ministre et un de ses camarades

échangent des apophtegmes :

— J’ai volé ma fortune — dit le cama-

rade, — je t’ai acheté et je suis tout de

même vendu. Voilà ce qu’on dit de moi!

— On en dit bien d’autres sur moi, ré-

plique philosophiquement l’Excellence.

— Oui, mais toi — riposte le camarade —

tu es un homme politique. Ça consolide ta

situation !

Et pour finir cette maxime lapidaire :

— A Paris, un homme qui trompe sa

femme a tout à craindre de ceux qui

l’ignorent, rien de ceux qui le savent!

Avec un pareil texte,, il y a « à faire »,

comme disait un vieux régisseur de pro-

vince. Lavallière « fait »; elle fait même si

bien que la voilà sacrée grande comé-

dienne de tenue Qui eût dit cela, ô Samuel,

lorsqu’elle chantait dans vos choeurs? —

remarquez que j’ai mis le pluriel. Petite

Lavallière est devenue grande, sans avoir

jamais été Espagnole.

Les Variétés mènent à tout, à condition

d’en sortir!

Elles mènent même au Théâtre Mévisto,

les Variétés, puisque le Théâtre Mévisto

joue en ce moment Y Affaire des Variétés.

Cette affaire-là est infiniment plus gaie

que l’affaire Stein lieil et même que l’affaire

de l’Opéra, aujourd’hui arrangée.

Donc l'A ffaire des Variétés est fort gaie.

C’est une affaire bien parisienne où Sherlock

devient Sherlockine, sous le nom de Lina

Bruyère et sous les apparences charmantes

de Mlle Suzanne Demay. Il y a là dedans

une histoire de diamant volé, qui n’est pas

dans une musette, mais dans le portefeuille

d’un diplomate — les diplomates n’en font

jamais d’autres ! A cette histoire le public

a paru prendre un plaisir comparable à

celui que procurait jadis à un poète célè-

bre la lecture de Peau d'Ane. Il faut dire

que l’ami Timmory y a mis son esprit et

l’ami Mévisto, outre son talent personnel et

celui de ses excellents artistes, une mise

en scène somptueuse à rendre jaloux le

Vaudeville.

Léo Marchés.

, ^—-_

LIQUEUR

BENEDICTINE

Exquise Digestive

MUe Lavallière vient de faire une bril-

lante création à la Renaissance. C’est là

le grand événement qui défraye les con-

versations du Tout-Paris des premières.

Ce grand événement me paraît tout na-

turel. Mieux, il était absolument indiqué.

Pour deux raisons : d’abord parce que Mlle

Lavallière a beaucoup de talent. Ensuite,

parce qu’elle se prénomme Eve. Or, je

vous le demande, quelle femme mieux

qu’Eve vous paraît désignée pour faire une

brillante création? Et quels auteurs n’eus-

sent été fiers de travailler pour elle? Eve

n’avait que l’embarras du choix entre, par

exemple, Paul Adam, Abel Hermant et

Henri Cain. Abel Deval eût monté la pièce,

avec, comme principal interprète mascu-

lin, Abel Tarride et il l’eût montée à l’A-

thénée, qui, nul n’en ignore, occupe l’em-

placement de l’ancien Eden. Avec une

affiche de Sem, c’eût été complet.

Mais Eve Lavallière a déconcerté lo«<

prévisions. Elle n’est pas allée à l’ancien

Eden, elle n’a pas signé avec Abel Deval

pour une pièce de Paul Adam, ni même

d’Henri Cain et son affiche ne porte pas

la signature de Sem. Sautant à pieds joints

par dessus de nombreux siècles d’histoire,

Eve s’est installée à la Renaissance, dans

une pièce de Capus, dont le simple prénom

d’Alfred n’avait pas été prévu par l’histoire

sainte. Et je ne saurais pourtant l’en blâ-

mer, car elle a trouvé là l’occasion d’un

grand succès, qui sera durable.

Il faut vous dire que, cette fois, Alfred

Capus avait pris un collaborateur, un

nommé La Fontaine, qui faisait ses débuts

au théâtre. Ce La Fontaine ne manque pas

de talent et nul doute que sous l’égide de

son brillant et célèbre collaborateur, il

n’arrive à se faire un nom au théâtre, avec

du temps et de la patience, bien entendu.

Dans l'Oiseau blessé, la part de chacun

des deux écrivains est nettement délimitée.

Capus a écrit le dialogue; La Fontaine a

fait les vers, car c’est une pièce en prose

mêlée de vers — un genre nouveau qui ne

tardera pas à devenir à la mode. Nous

pouvons donc ainsi nous faire une idée du

talent de chacun des auteurs. Eh ! bien, il

faut le dire tout de suite : ils ont tous deux

beaucoup de talent. Les vers de La Fon-

taine sont charmants ; la prose de Capus ne

l’est pas moins.

J’ai noté au passage quelques mots par-

ticulièrement bien venus. Oyez.

Une forte pensée que profère au premier

acte M Lucien Guitry :

— Nous manquons d’actrices qui soient

incapables de jouer la tragédie.

Bout de dialogue entre une mère et sa

fille (mère aussi) :

— Mais ce pauvre petit n’aura jamais de

père ?

— Il a une grand’mère, il a une mère, il

a un oncle. On ne peut pas tout avoir!

Un ami va présenter à une actrice un

journaliste, qui fait la politique étrangère

dans un journal du matin et la critique

dramatique dans un journal du soir. Celui-

ci se hâte de souffler à l’oreille de l’ami :

— Présentez-moi comme critique drama-

tique!

Plus loin :

— Je me suis conduit comme un imbé-

cile !

— Non, pas comme un imbécile, comme

un homme ordinaire!

Un ministre et un de ses camarades

échangent des apophtegmes :

— J’ai volé ma fortune — dit le cama-

rade, — je t’ai acheté et je suis tout de

même vendu. Voilà ce qu’on dit de moi!

— On en dit bien d’autres sur moi, ré-

plique philosophiquement l’Excellence.

— Oui, mais toi — riposte le camarade —

tu es un homme politique. Ça consolide ta

situation !

Et pour finir cette maxime lapidaire :

— A Paris, un homme qui trompe sa

femme a tout à craindre de ceux qui

l’ignorent, rien de ceux qui le savent!

Avec un pareil texte,, il y a « à faire »,

comme disait un vieux régisseur de pro-

vince. Lavallière « fait »; elle fait même si

bien que la voilà sacrée grande comé-

dienne de tenue Qui eût dit cela, ô Samuel,

lorsqu’elle chantait dans vos choeurs? —

remarquez que j’ai mis le pluriel. Petite

Lavallière est devenue grande, sans avoir

jamais été Espagnole.

Les Variétés mènent à tout, à condition

d’en sortir!

Elles mènent même au Théâtre Mévisto,

les Variétés, puisque le Théâtre Mévisto

joue en ce moment Y Affaire des Variétés.

Cette affaire-là est infiniment plus gaie

que l’affaire Stein lieil et même que l’affaire

de l’Opéra, aujourd’hui arrangée.

Donc l'A ffaire des Variétés est fort gaie.

C’est une affaire bien parisienne où Sherlock

devient Sherlockine, sous le nom de Lina

Bruyère et sous les apparences charmantes

de Mlle Suzanne Demay. Il y a là dedans

une histoire de diamant volé, qui n’est pas

dans une musette, mais dans le portefeuille

d’un diplomate — les diplomates n’en font

jamais d’autres ! A cette histoire le public

a paru prendre un plaisir comparable à

celui que procurait jadis à un poète célè-

bre la lecture de Peau d'Ane. Il faut dire

que l’ami Timmory y a mis son esprit et

l’ami Mévisto, outre son talent personnel et

celui de ses excellents artistes, une mise

en scène somptueuse à rendre jaloux le

Vaudeville.

Léo Marchés.

, ^—-_

LIQUEUR

BENEDICTINE

Exquise Digestive