— 29

von Colmar, dann aber auch die kleinen

Andachtsbilder in München und Wien. Wenn

auf den Kupferstichen die Landschaft ver-

hältnismässig schematisch behandelt ist, so

erscheint sie auf dem Münchener wie auf

dem neuerworbenen Bilde des Kaiser Frie-

drich-Museums zu Berlin bereits von ausge-

sprochenem Realismus in Farbe und Licht,

wenngleich mit leichter Neigung zur Häufung

von Einzelheiten und gelegentlich etwas

abenteuerlichen Formen. Die rundliche Kopf-

form der Madonna mit dem schwach abge-

setzten Kinn, der hohen Stirn, den runden

Augenbogen, den gewellten, hinter den

Ohren herabfliessenden Haaren entspricht

ebenfalls sehr genau den Tafelbildern Schon-

gauers und seiner Werkstatt.

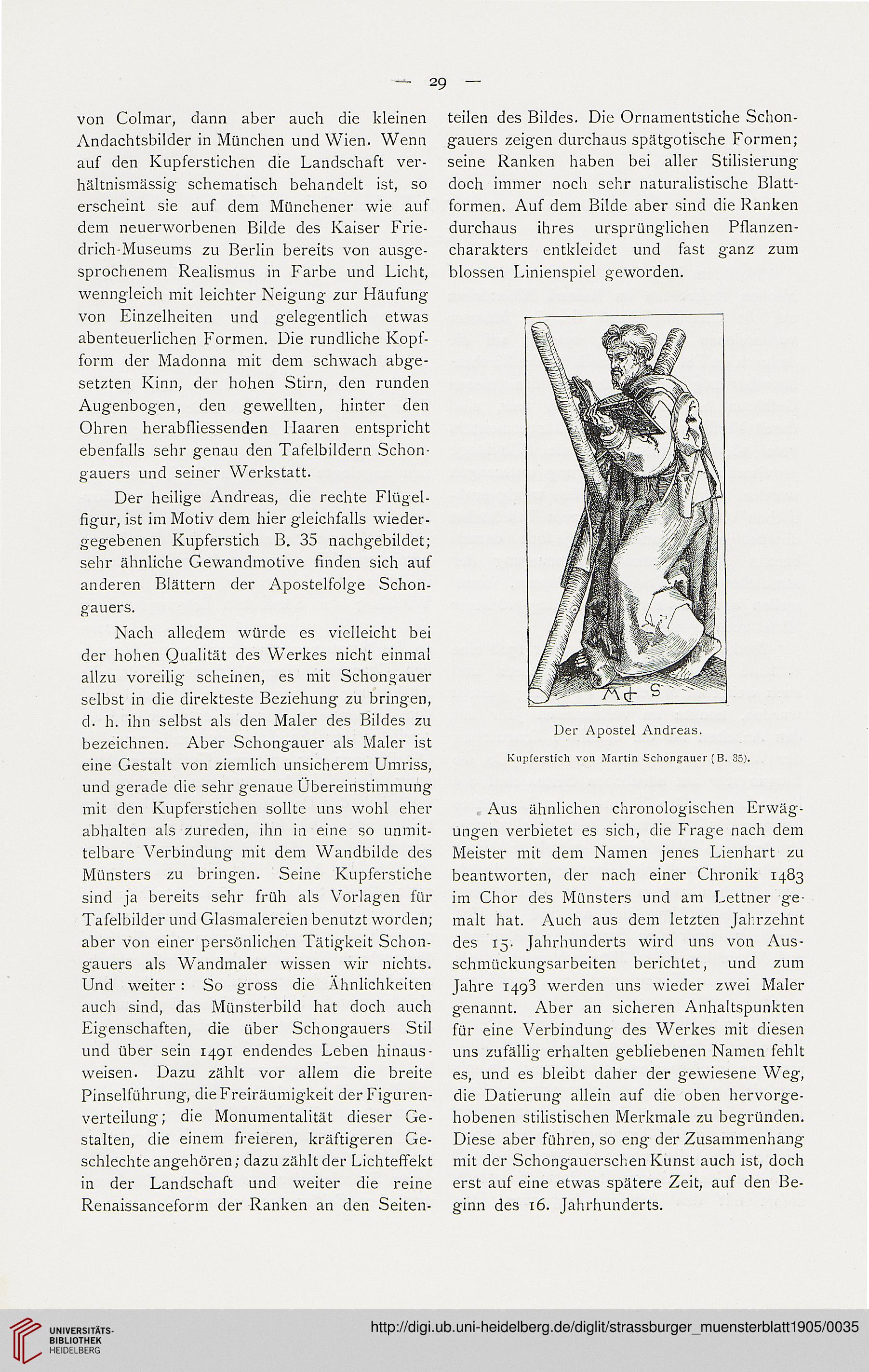

Der heilige Andreas, die rechte Flügel-

figur, ist im Motiv dem hier gleichfalls wieder-

gegebenen Kupferstich B. 35 nachgebildet;

sehr ähnliche Gewandmotive finden sich auf

anderen Blättern der Apostelfolge Schon-

gauers.

Nach alledem würde es vielleicht bei

der hohen Qualität des Werkes nicht einmal

allzu voreilig scheinen, es mit Schongauer

selbst in die direkteste Beziehung zu bringen,

d. h. ihn selbst als den Maler des Bildes zu

bezeichnen. Aber Schongauer als Maler ist

eine Gestalt von ziemlich unsicherem Umriss,

und gerade die sehr genaue Übereinstimmung

mit den Kupferstichen sollte uns wohl eher

abhalten als zureden, ihn in eine so unmit-

telbare Verbindung mit dem Wandbilde des

Münsters zu bringen. Seine Kupferstiche

sind ja bereits sehr früh als Vorlagen für

Tafelbilder und Glasmalereien benutzt worden;

aber von einer persönlichen Tätigkeit Schon-

gauers als Wandmaler wissen wir nichts.

Und weiter: So gross die Ähnlichkeiten

auch sind, das Münsterbild hat doch auch

Eigenschaften, die über Schongauers Stil

und über sein 1491 endendes Leben hinaus -

weisen. Dazu zählt vor allem die breite

Pinselführung, die Freiräumigkeit der Figuren-

verteilung; die Monumentalität dieser Ge-

stalten, die einem freieren, kräftigeren Ge-

schlechte angehören; dazu zählt der Lichteffekt

in der Landschaft und weiter die reine

Renaissanceform der Ranken an den Seiten-

teilen des Bildes. Die Ornamentstiche Schon-

gauers zeigen durchaus spätgotische Formen;

seine Ranken haben bei aller Stilisierung

doch immer noch sehr naturalistische Blatt-

formen. Auf dem Bilde aber sind die Ranken

durchaus ihres ursprünglichen Pflanzen-

charakters entkleidet und fast ganz zum

blossen Linienspiel geworden.

Der Apostel Andreas.

Kupferstich von Martin Schongauer (B. 35).

Aus ähnlichen chronologischen Erwäg-

ungen verbietet es sich, die Frage nach dem

Meister mit dem Namen jenes Lienhart zu

beantworten, der nach einer Chronik 1483

im Chor des Münsters und am Lettner ge-

malt hat. Auch aus dem letzten Jahrzehnt

des 15. Jahrhunderts wird uns von Aus-

schmückungsarbeiten berichtet, und zum

Jahre 1493 werden uns wieder zwei Maler

genannt. Aber an sicheren Anhaltspunkten

für eine Verbindung des Werkes mit diesen

uns zufällig erhalten gebliebenen Namen fehlt

es, und es bleibt daher der gewiesene Weg,

die Datierung allein auf die oben hervorge-

hobenen stilistischen Merkmale zu begründen.

Diese aber führen, so eng der Zusammenhang

mit der Schongauerschen Kunst auch ist, doch

erst auf eine etwas spätere Zeit, auf den Be-

ginn des 16. Jahrhunderts.

von Colmar, dann aber auch die kleinen

Andachtsbilder in München und Wien. Wenn

auf den Kupferstichen die Landschaft ver-

hältnismässig schematisch behandelt ist, so

erscheint sie auf dem Münchener wie auf

dem neuerworbenen Bilde des Kaiser Frie-

drich-Museums zu Berlin bereits von ausge-

sprochenem Realismus in Farbe und Licht,

wenngleich mit leichter Neigung zur Häufung

von Einzelheiten und gelegentlich etwas

abenteuerlichen Formen. Die rundliche Kopf-

form der Madonna mit dem schwach abge-

setzten Kinn, der hohen Stirn, den runden

Augenbogen, den gewellten, hinter den

Ohren herabfliessenden Haaren entspricht

ebenfalls sehr genau den Tafelbildern Schon-

gauers und seiner Werkstatt.

Der heilige Andreas, die rechte Flügel-

figur, ist im Motiv dem hier gleichfalls wieder-

gegebenen Kupferstich B. 35 nachgebildet;

sehr ähnliche Gewandmotive finden sich auf

anderen Blättern der Apostelfolge Schon-

gauers.

Nach alledem würde es vielleicht bei

der hohen Qualität des Werkes nicht einmal

allzu voreilig scheinen, es mit Schongauer

selbst in die direkteste Beziehung zu bringen,

d. h. ihn selbst als den Maler des Bildes zu

bezeichnen. Aber Schongauer als Maler ist

eine Gestalt von ziemlich unsicherem Umriss,

und gerade die sehr genaue Übereinstimmung

mit den Kupferstichen sollte uns wohl eher

abhalten als zureden, ihn in eine so unmit-

telbare Verbindung mit dem Wandbilde des

Münsters zu bringen. Seine Kupferstiche

sind ja bereits sehr früh als Vorlagen für

Tafelbilder und Glasmalereien benutzt worden;

aber von einer persönlichen Tätigkeit Schon-

gauers als Wandmaler wissen wir nichts.

Und weiter: So gross die Ähnlichkeiten

auch sind, das Münsterbild hat doch auch

Eigenschaften, die über Schongauers Stil

und über sein 1491 endendes Leben hinaus -

weisen. Dazu zählt vor allem die breite

Pinselführung, die Freiräumigkeit der Figuren-

verteilung; die Monumentalität dieser Ge-

stalten, die einem freieren, kräftigeren Ge-

schlechte angehören; dazu zählt der Lichteffekt

in der Landschaft und weiter die reine

Renaissanceform der Ranken an den Seiten-

teilen des Bildes. Die Ornamentstiche Schon-

gauers zeigen durchaus spätgotische Formen;

seine Ranken haben bei aller Stilisierung

doch immer noch sehr naturalistische Blatt-

formen. Auf dem Bilde aber sind die Ranken

durchaus ihres ursprünglichen Pflanzen-

charakters entkleidet und fast ganz zum

blossen Linienspiel geworden.

Der Apostel Andreas.

Kupferstich von Martin Schongauer (B. 35).

Aus ähnlichen chronologischen Erwäg-

ungen verbietet es sich, die Frage nach dem

Meister mit dem Namen jenes Lienhart zu

beantworten, der nach einer Chronik 1483

im Chor des Münsters und am Lettner ge-

malt hat. Auch aus dem letzten Jahrzehnt

des 15. Jahrhunderts wird uns von Aus-

schmückungsarbeiten berichtet, und zum

Jahre 1493 werden uns wieder zwei Maler

genannt. Aber an sicheren Anhaltspunkten

für eine Verbindung des Werkes mit diesen

uns zufällig erhalten gebliebenen Namen fehlt

es, und es bleibt daher der gewiesene Weg,

die Datierung allein auf die oben hervorge-

hobenen stilistischen Merkmale zu begründen.

Diese aber führen, so eng der Zusammenhang

mit der Schongauerschen Kunst auch ist, doch

erst auf eine etwas spätere Zeit, auf den Be-

ginn des 16. Jahrhunderts.