Vorblüte.

171

Furtwängler, Meisterwerke 80. Pitti: Amelung, Führer

n.195. Thermen: Petersen,Röm.Mitt. 1900,145. Fassei:

Furtwängler, Meisterwerke 871 Fig. 51. Petersen, Röm.

Mitt. 1897, 127. London: Smith, Oatal. 1892 n. 209.

Amelung, Führer n. 71. Helbig n. 522.

i) Aphrodite: Olympia IV Taf. 9, 56. de Ridder,

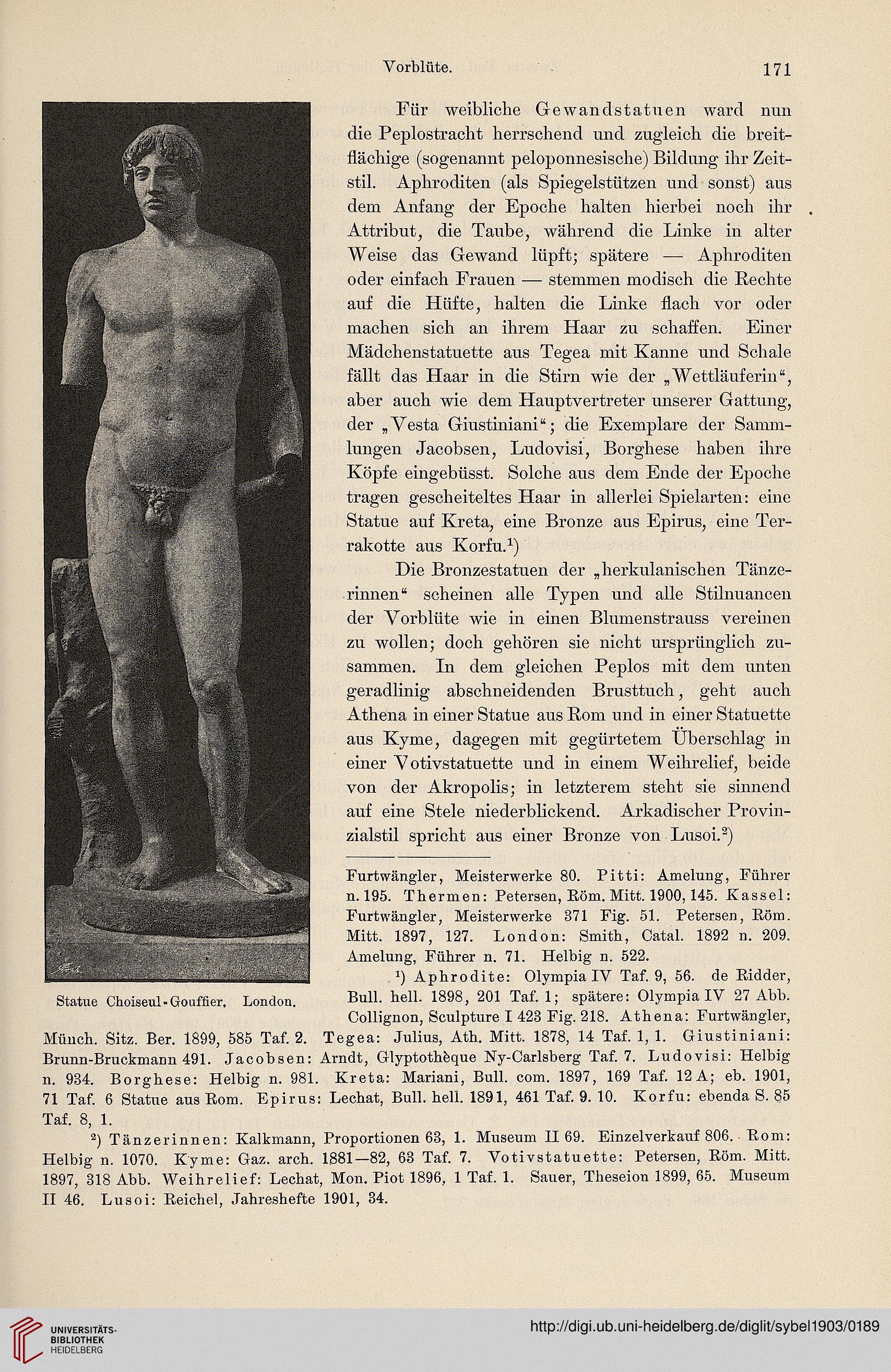

Statue Choiseul-Goufßer. London. Bull. hell. 1898, 201 Tal. 1; spätere: Olympia IV 2/ Abb.

Oollignon,Sculpture 1 428 Fig. 218. Athena: Furtwängler,

Münch. Sitz. Ber. 1899, 585 Taf. 2. Tegea: Julius, Ath. Mitt. 1878, 14 Taf. 1, 1. Oiustiniani:

Brunn-Bruckmann 491. Jacobsen: Arndt, Glyptoth&que Ny-Carlsberg Taf. 7. Ludovisi: Helbig

n. 934. Borghese: Helbig n. 981. Kreta: Mariani, Bull. com. 1897, 169 Taf. 12 A; eb. 1901,

71 Taf. 6 Statue aus Rom. Epirus: Lechat, Bull. hell. 1891, 461 Taf. 9. 10. Korfu: ebenda S. 85

Taf. 8, 1.

2) Tänzerinnen: Kalkmann, Proportionen 68, 1. Museum 1169. Einzelverkauf 806. Rom:

Helbig n. 1070. Kyme: Gaz. arch. 1881—82, 68 Taf. 7. Votivstatuette: Petersen, Röm. Mitt.

1897, 818 Abb. Weihrelief: Lechat, Mon. Piot 1896, 1 Taf. 1. Sauer, Theseion 1899, 65. Museum

II 46. Lusoi: Reichel, Jahreshefte 1901, 84.

Für weibliche Gewandstatuen ward nun

die Peplostracht herrschend und zugleich die breit-

tiächige (sogenannt peloponnesische) Bildung ihr Xcit-

stil. Aphroditen (als Spiegelstützen und sonst) aus

dem Anfang der Epoche halten hierbei noch ihr

Attribut, die Taube, während die Unke in alter

Weise das Gewand lüpft; spätere — Aphroditen

oder einfach Frauen — stemmen modisch die Rechte

auf die Hüfte, halten die Linke Hach vor oder

machen sich an ihrem Haar zu schaffen. Einer

Mädchenstatuette aus Tegea mit Kanne und Schale

fällt das Haar in die Stirn wie der „ Wettläuferin",

aber auch wie dem Hauptvertreter unserer Gattung,

der „ Vesta Giustiniani"; die Exemplare der Samm-

lungen Jacobsen, Ludovisi, Borghese haben ihre

Köpfe eingebüsst. Solche aus dem Ende der Epoche

tragen gescheiteltes Haar in allerlei Spielarten: eine

Statue auf Kreta, eine Bronze aus Epirus, eine Ter-

rakotte aus Korfud)

Die Bronzestatuen der „herkulanischen Tänze-

rinnen" scheinen alle Typen und alle Stilnuancen

der Vorblüte wie in einen Blumenstrauss vereinen

zu wollen; doch gehören sie nicht ursprünglich zu-

sammen. In dem gleichen Peplos mit dem unten

geradlinig abschneidenden Brusttuch, geht auch

Athena in einer Statue aus Rom und in einer Statuette

aus Kyme, dagegen mit gegürtetem Überschlag in

einer Votivstatnette und in einem Weihrelief, beide

von der Akropolis; in letzterem steht sie sinnend

auf eine Stele niederblickend. Arkadischer Provin-

zialstil spricht aus einer Bronze von Lusoi.*)

171

Furtwängler, Meisterwerke 80. Pitti: Amelung, Führer

n.195. Thermen: Petersen,Röm.Mitt. 1900,145. Fassei:

Furtwängler, Meisterwerke 871 Fig. 51. Petersen, Röm.

Mitt. 1897, 127. London: Smith, Oatal. 1892 n. 209.

Amelung, Führer n. 71. Helbig n. 522.

i) Aphrodite: Olympia IV Taf. 9, 56. de Ridder,

Statue Choiseul-Goufßer. London. Bull. hell. 1898, 201 Tal. 1; spätere: Olympia IV 2/ Abb.

Oollignon,Sculpture 1 428 Fig. 218. Athena: Furtwängler,

Münch. Sitz. Ber. 1899, 585 Taf. 2. Tegea: Julius, Ath. Mitt. 1878, 14 Taf. 1, 1. Oiustiniani:

Brunn-Bruckmann 491. Jacobsen: Arndt, Glyptoth&que Ny-Carlsberg Taf. 7. Ludovisi: Helbig

n. 934. Borghese: Helbig n. 981. Kreta: Mariani, Bull. com. 1897, 169 Taf. 12 A; eb. 1901,

71 Taf. 6 Statue aus Rom. Epirus: Lechat, Bull. hell. 1891, 461 Taf. 9. 10. Korfu: ebenda S. 85

Taf. 8, 1.

2) Tänzerinnen: Kalkmann, Proportionen 68, 1. Museum 1169. Einzelverkauf 806. Rom:

Helbig n. 1070. Kyme: Gaz. arch. 1881—82, 68 Taf. 7. Votivstatuette: Petersen, Röm. Mitt.

1897, 818 Abb. Weihrelief: Lechat, Mon. Piot 1896, 1 Taf. 1. Sauer, Theseion 1899, 65. Museum

II 46. Lusoi: Reichel, Jahreshefte 1901, 84.

Für weibliche Gewandstatuen ward nun

die Peplostracht herrschend und zugleich die breit-

tiächige (sogenannt peloponnesische) Bildung ihr Xcit-

stil. Aphroditen (als Spiegelstützen und sonst) aus

dem Anfang der Epoche halten hierbei noch ihr

Attribut, die Taube, während die Unke in alter

Weise das Gewand lüpft; spätere — Aphroditen

oder einfach Frauen — stemmen modisch die Rechte

auf die Hüfte, halten die Linke Hach vor oder

machen sich an ihrem Haar zu schaffen. Einer

Mädchenstatuette aus Tegea mit Kanne und Schale

fällt das Haar in die Stirn wie der „ Wettläuferin",

aber auch wie dem Hauptvertreter unserer Gattung,

der „ Vesta Giustiniani"; die Exemplare der Samm-

lungen Jacobsen, Ludovisi, Borghese haben ihre

Köpfe eingebüsst. Solche aus dem Ende der Epoche

tragen gescheiteltes Haar in allerlei Spielarten: eine

Statue auf Kreta, eine Bronze aus Epirus, eine Ter-

rakotte aus Korfud)

Die Bronzestatuen der „herkulanischen Tänze-

rinnen" scheinen alle Typen und alle Stilnuancen

der Vorblüte wie in einen Blumenstrauss vereinen

zu wollen; doch gehören sie nicht ursprünglich zu-

sammen. In dem gleichen Peplos mit dem unten

geradlinig abschneidenden Brusttuch, geht auch

Athena in einer Statue aus Rom und in einer Statuette

aus Kyme, dagegen mit gegürtetem Überschlag in

einer Votivstatnette und in einem Weihrelief, beide

von der Akropolis; in letzterem steht sie sinnend

auf eine Stele niederblickend. Arkadischer Provin-

zialstil spricht aus einer Bronze von Lusoi.*)