VER SACRUM.

listen IST die Welt, für den

Spiritualisten BEDEUTET

sie etwas, dem Romantiker

= oder sage man Künstler

oder Idealisten = ist und be-

deutet sie gleichviel, wie wenig

er sich dieser inneren Uberzeu-

gung bewusst sein möge. Im

Zeitalter der Romantik frei-

lich musste auch dem naivsten

Menschen einmal von irgend-

woher ein Denk-Reiz an-

fliegen ; die meisten Künstler

verstanden sich ebensogut

oder besser auf den Sinn ihrer

Schöpfungen, als auf das

Schaffen.

Da in der neuen deutschen

Kunst == wie auch in der

Wissenschaft = die Theorie

der Praxis voraufgeht, will

ich zuerst anführen, welches

die Ansichten der ersten

romantischen Ästhetiker über

dieMalerei waren. In dem Ge-

spräch über die Gemälde, wo

Wilhelm Schlegel und seine

Frau Karoline diese in der

Dresdener Gallerie gewechsel-

ten Betrachtungen niederleg-

ten, definierten sie die Malerei

als die Kunst des Scheins*)

gegenüber der Plastik, als

der Kunst derFormen. Kunst

des Scheins, weil Färbung

und Beleuchtung, die Mittel, wodurch die Körpererscheinen,

nicht etwa nur einen nebensächlichen Reiz des Bildes aus-

machten, sondern recht eigentlich die Hauptsache wären;

denn eben diesen Schein, den man im gewöhnlichen Leben,

wo es einem nur auf die Körper ankommt, nicht sieht,

gewissermassen sogar unaufhörlich vernichtet, den zu sehen

solle der Maler uns lehren, indem er ihn idealisiert, ihm

einen Körper gibt. Daraus, dass das Erscheinen = das

blosse Phänomen, wie Wilhelm sagt = das Wesentliche

ist, folgt, dass auf den Körper weniger ankommt. In diesem

Gefühl wird auch das Stillleben, eine Gattung, die damals

als ganz untergeordnet betrachtet wurde, lebhaft in Schutz

genommen. Als die höchste aber empfinden sie die Land-

schaft. Ganz wurden sie sich nicht darüber klar, warum;

sie meinten, weil gerade dort das blosse Phänomen = die

*) Das Wort „Schein" muss man hier natürlich nicht in dem

philosophischen Sinne verstehen, wo es im Gegensatze zu Sein ge-

braucht wird. Hier, im Gegentheil, soll Schein, Licht, das Seiende

bedeuten, im Gegensatz zur Materie, die durch ihn sichtbar wird.

man schon alle

Symbolik

DPR ■ VEREINE

KUCN 5TLEK

!• PARKKfNr

EINIDE ^NAJVZ

BIS

Beleuchtung = eine so wich-

tige Rolle spiele. Unter den

Landschaften der Dresdener

Gallerie zogen die düsteren

Phantasien Salvator Rosas

sie am meisten an. Das erklär-

ten sie daraus, „weil er die

Natur bloss wie eine Schrift

gebraucht, in deren grossen

Zügen er seine Gedanken

hinwirft".

Da sieht

Grundzüge einer

bei einander. Nicht der ver-

gängliche Körper ist das We-

sentliche, sondern der erschei-

nende Geist. Dass das ohne

den Körper nicht möglich ist,

versteht sich von selbst. Aber

darin zeigt sich eben der grosse

Künstler, dass er die Körper-

welt nicht so malt, wie wir uns

gewöhnt haben, sie zu sehen,

als Ding an sich, als Haupt-

sache, als etwas Seiendes, viel-

mehr als durchsichtige Hülle

für etwas Ewiges. „Wenn

der Maler dem Schein einen

Körper gibt, so muss er ihm

ja auch eine Seele einhau-

chen, und das darf doch wohl

seine eigene sein." Man sieht,

wie sehr man die Meinung

des Begründers der romanti-

schen Schule missverstehen

würde, wenn man dächte, er wollte das Bild für das vor-

züglichste angesehen wissen, das sich schlechtweg durch

schöne Farbe und Beleuchtung auszeichnet. Auch der

Schein kann materiell aufgefasst und dargestellt werden.

Als einer der Erstlinge der Romantik erschien bald

nach dem Schlegel'schen Gespräche Tiecks Maler-Roman

Franz Sternbald. Die Romfahrt eines Schülers von Albrecht

Dürer, der für die Romantik das Muster eines echt deut-

schen Künstlers war, ist der Inhalt des Buches. Merkwür-

dig ist es nun, wie trotz der grenzenlosen Verehrung Dürers,

die überall anklingt, alles, was Sternbald malt und über

Malerei äussert, so weltverschieden von der Kunst seines

Meisters ist. Das Mittelalter war für Tieck nichts anderes

als ein Gestell, das er mit Costümen seiner Erfindung be-

kleidete. Für die ganz moderne Kunst, von der Franz Stern-

bald träumte, gab es Vorbilder nur in der Phantasie Tiecks

und seiner Genossen. Das erste Bild, das Franz selbständig

entwarf, war für den Altar einer Dorfkirche bestimmt und

3"

L

R

DI Luv'..

OESTE R K.

■

ENDE A\M

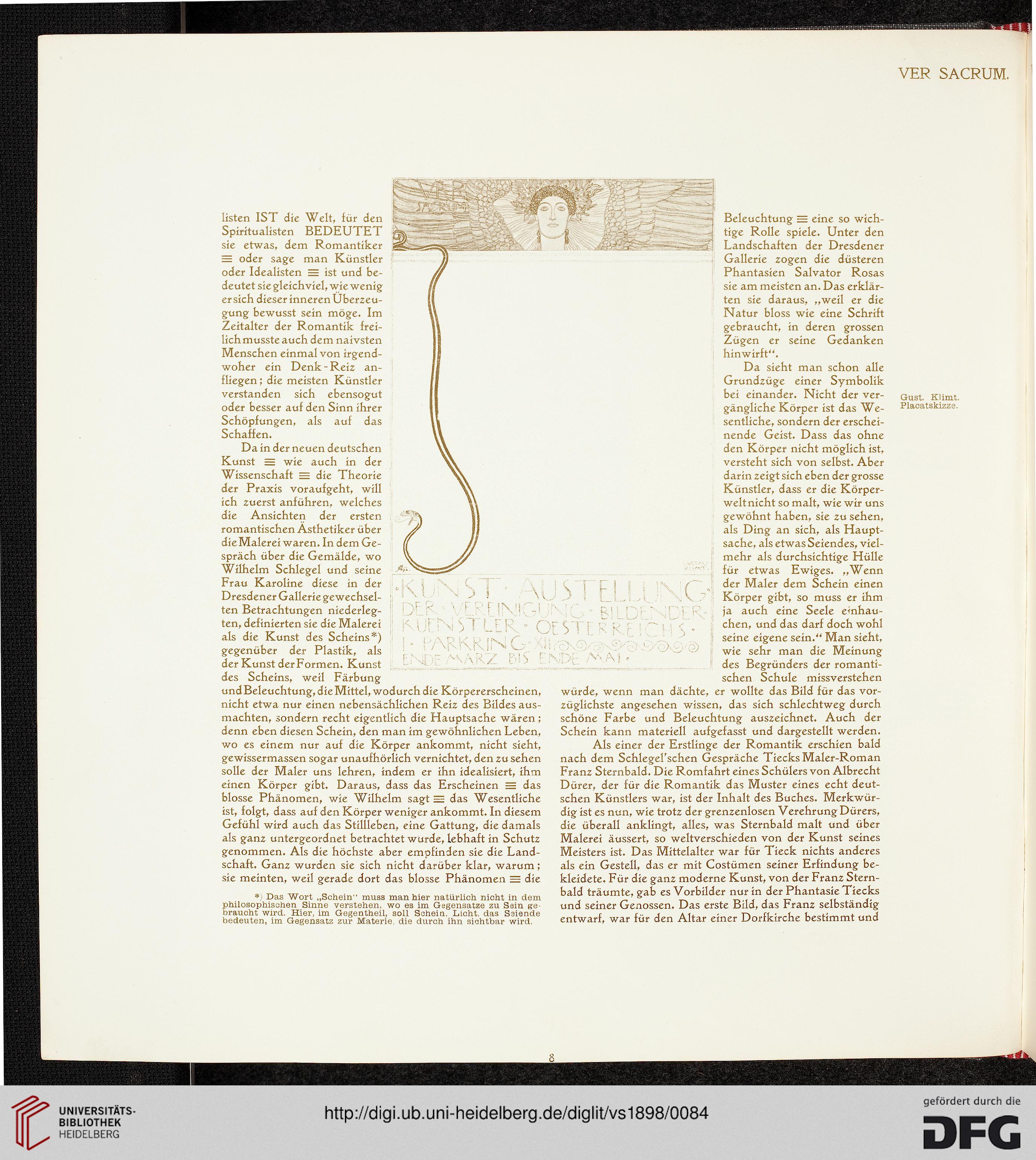

Gust. Klimt.

Placatskizze.

8

listen IST die Welt, für den

Spiritualisten BEDEUTET

sie etwas, dem Romantiker

= oder sage man Künstler

oder Idealisten = ist und be-

deutet sie gleichviel, wie wenig

er sich dieser inneren Uberzeu-

gung bewusst sein möge. Im

Zeitalter der Romantik frei-

lich musste auch dem naivsten

Menschen einmal von irgend-

woher ein Denk-Reiz an-

fliegen ; die meisten Künstler

verstanden sich ebensogut

oder besser auf den Sinn ihrer

Schöpfungen, als auf das

Schaffen.

Da in der neuen deutschen

Kunst == wie auch in der

Wissenschaft = die Theorie

der Praxis voraufgeht, will

ich zuerst anführen, welches

die Ansichten der ersten

romantischen Ästhetiker über

dieMalerei waren. In dem Ge-

spräch über die Gemälde, wo

Wilhelm Schlegel und seine

Frau Karoline diese in der

Dresdener Gallerie gewechsel-

ten Betrachtungen niederleg-

ten, definierten sie die Malerei

als die Kunst des Scheins*)

gegenüber der Plastik, als

der Kunst derFormen. Kunst

des Scheins, weil Färbung

und Beleuchtung, die Mittel, wodurch die Körpererscheinen,

nicht etwa nur einen nebensächlichen Reiz des Bildes aus-

machten, sondern recht eigentlich die Hauptsache wären;

denn eben diesen Schein, den man im gewöhnlichen Leben,

wo es einem nur auf die Körper ankommt, nicht sieht,

gewissermassen sogar unaufhörlich vernichtet, den zu sehen

solle der Maler uns lehren, indem er ihn idealisiert, ihm

einen Körper gibt. Daraus, dass das Erscheinen = das

blosse Phänomen, wie Wilhelm sagt = das Wesentliche

ist, folgt, dass auf den Körper weniger ankommt. In diesem

Gefühl wird auch das Stillleben, eine Gattung, die damals

als ganz untergeordnet betrachtet wurde, lebhaft in Schutz

genommen. Als die höchste aber empfinden sie die Land-

schaft. Ganz wurden sie sich nicht darüber klar, warum;

sie meinten, weil gerade dort das blosse Phänomen = die

*) Das Wort „Schein" muss man hier natürlich nicht in dem

philosophischen Sinne verstehen, wo es im Gegensatze zu Sein ge-

braucht wird. Hier, im Gegentheil, soll Schein, Licht, das Seiende

bedeuten, im Gegensatz zur Materie, die durch ihn sichtbar wird.

man schon alle

Symbolik

DPR ■ VEREINE

KUCN 5TLEK

!• PARKKfNr

EINIDE ^NAJVZ

BIS

Beleuchtung = eine so wich-

tige Rolle spiele. Unter den

Landschaften der Dresdener

Gallerie zogen die düsteren

Phantasien Salvator Rosas

sie am meisten an. Das erklär-

ten sie daraus, „weil er die

Natur bloss wie eine Schrift

gebraucht, in deren grossen

Zügen er seine Gedanken

hinwirft".

Da sieht

Grundzüge einer

bei einander. Nicht der ver-

gängliche Körper ist das We-

sentliche, sondern der erschei-

nende Geist. Dass das ohne

den Körper nicht möglich ist,

versteht sich von selbst. Aber

darin zeigt sich eben der grosse

Künstler, dass er die Körper-

welt nicht so malt, wie wir uns

gewöhnt haben, sie zu sehen,

als Ding an sich, als Haupt-

sache, als etwas Seiendes, viel-

mehr als durchsichtige Hülle

für etwas Ewiges. „Wenn

der Maler dem Schein einen

Körper gibt, so muss er ihm

ja auch eine Seele einhau-

chen, und das darf doch wohl

seine eigene sein." Man sieht,

wie sehr man die Meinung

des Begründers der romanti-

schen Schule missverstehen

würde, wenn man dächte, er wollte das Bild für das vor-

züglichste angesehen wissen, das sich schlechtweg durch

schöne Farbe und Beleuchtung auszeichnet. Auch der

Schein kann materiell aufgefasst und dargestellt werden.

Als einer der Erstlinge der Romantik erschien bald

nach dem Schlegel'schen Gespräche Tiecks Maler-Roman

Franz Sternbald. Die Romfahrt eines Schülers von Albrecht

Dürer, der für die Romantik das Muster eines echt deut-

schen Künstlers war, ist der Inhalt des Buches. Merkwür-

dig ist es nun, wie trotz der grenzenlosen Verehrung Dürers,

die überall anklingt, alles, was Sternbald malt und über

Malerei äussert, so weltverschieden von der Kunst seines

Meisters ist. Das Mittelalter war für Tieck nichts anderes

als ein Gestell, das er mit Costümen seiner Erfindung be-

kleidete. Für die ganz moderne Kunst, von der Franz Stern-

bald träumte, gab es Vorbilder nur in der Phantasie Tiecks

und seiner Genossen. Das erste Bild, das Franz selbständig

entwarf, war für den Altar einer Dorfkirche bestimmt und

3"

L

R

DI Luv'..

OESTE R K.

■

ENDE A\M

Gust. Klimt.

Placatskizze.

8