2756

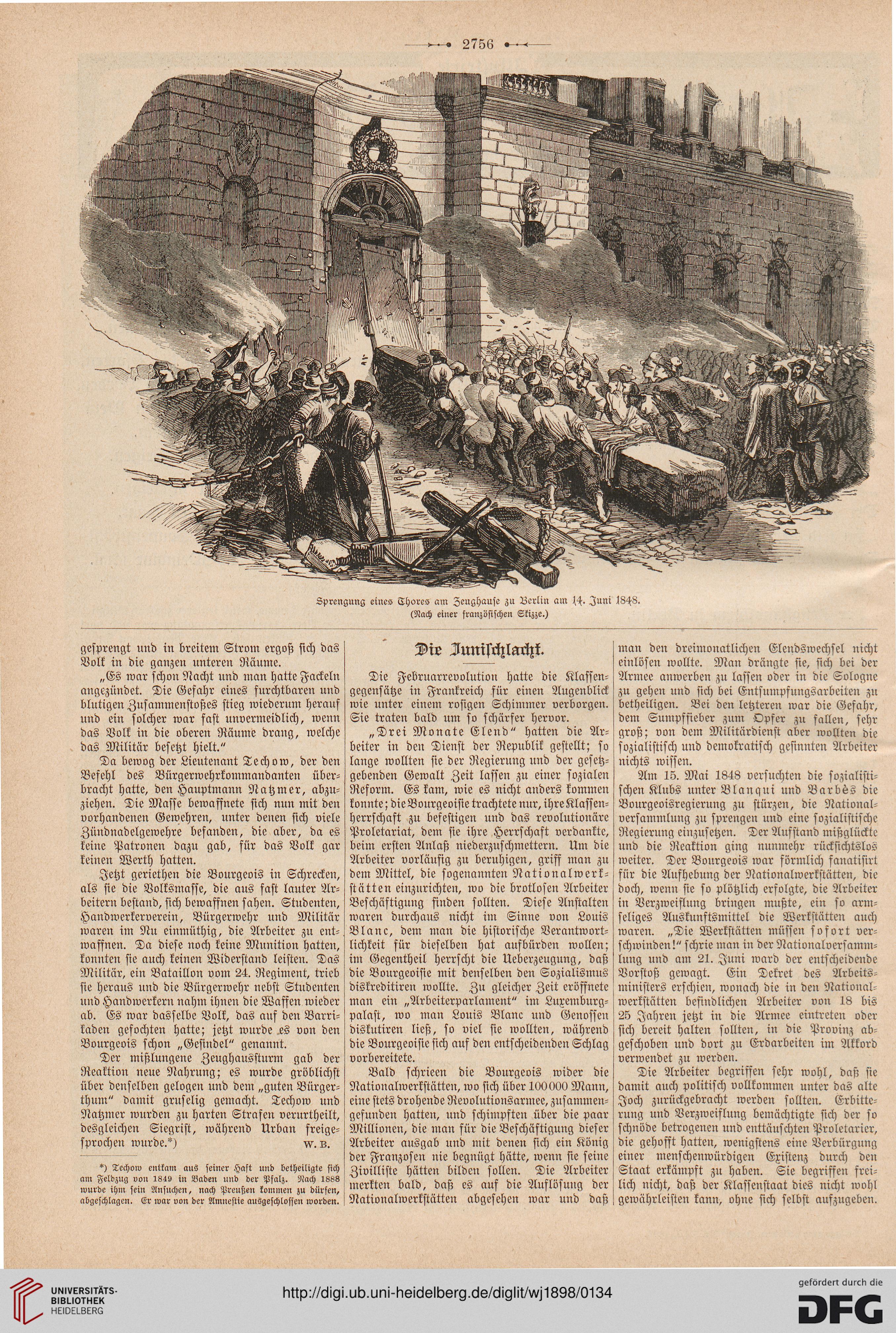

Sprengung eines Chores am Zenghause zn Berlin am J,4. Juni !848.

(Nach einer französischen Skizze.)

gesprengt und in breitem Strom ergoß sich dos

Volk in die ganzen unteren Räume.

„Es mar schon Nacht und man hatte Fackeln

angezündet. Die Gefahr eines furchtbaren und

blutigen Zusammenstoßes stieg wiederum herauf

und ein solcher war fast unvermeidlich, wenn

das Volk in die oberen Räume drang, welche

das Militär besetzt hielt."

Da bewog der Lieutenant Techow, der den

Befehl des Bürgerwehrkommandanten über-

bracht hatte, den Hauptmann Natzmer, abzu-

ziehen. Die Masse bewaffnete sich nun mit den

vorhandenen Gewehren, unter denen sich viele

Zündnadelgcwehre befanden, die aber, da es

keine Patronen dazu gab, für das Volk gar

keinen Werth hatten.

Jetzt geriethen die Bourgeois in Schrecken,

als sie die Volksmasse, die aus fast lauter Ar-

beitern bestand, sich bewaffnen sahen. Studenten,

Handwerkerverein, Bürgerwehr und Militär

waren im Nu einmüthig, die Arbeiter zu ent-

waffnen. Da diese noch keine Munition hatten,

konnten sie auch keinen Widerstand leisten. Das

Militär, ein Bataillon vom 24. Regiment, trieb

sie heraus und die Bürgerwehr nebst Studenten

unb Handwerkern nahm ihnen die Waffen wieder

ab. Es war dasselbe Volk, das auf den Barri-

kaden gefachten hatte; jetzt wurde £§ von den

Bourgeois schon „Gesindel" genannt.

Der mißlungene Zeughaussturm gab der

Reaktion neue Nahrung; es wurde gröblichst

über denselben gelogen und dem „guten Bürger-

thum" damit gruselig gemacht. Techow und

Natzmer wurden zu harten Strafen verurtheilt,

desgleichen Siegrist, während Urban freige-

sprochen wurde?) w. b.

*) Techow entkam aus seiner Haft und betheiligte sich

am Feldzug von 1849 in Baden und der Pfalz. Nach 1888

wurde ihm sein Ansuchen, nach Preußen kommen zu dürfen,

abgeschlagen. Er war von der Amnestie ausgeschlossen worden.

Dir Iunischlscht.

Die Februarrevolution hatte die Klassen-

gegensätze in Frankreich für einen Augenblick

wie unter einem rosigen Schimmer verborgen.

Sie traten bald um so schärfer hervor.

„Drei Monate Elend" hatten die Ar-

beiter in den Dienst der Republik gestellt; so

lange wollten sie der Regierung und der gesetz-

gebenden Gewalt Zeit lassen zu einer sozialen

Reform. Es kam, wie es nicht anders kommen

konnte; die Bourgeoisie trachtete nur, ihre Klassen-

herrschaft zu befestigen und das revolutionäre

Proletariat, dem sie ihre Herrschaft verdankte,

beim ersten Anlaß niederzuschmettern. Um die

Arbeiter vorläufig zu beruhigen, griff man zu

dem Mittel, die sogenannten Nationalwerk-

stätten einzurichten, wo die brotlosen Arbeiter

Beschäftigung finden sollten. Diese Anstalten

waren durchaus nicht im Sinne von Louis

Blanc, dem man die historische Verantwort-

lichkeit für dieselben hat aufbürden wollen;

im Gegentheil herrscht die Ueberzeugung, daß

die Bourgeoisie mit denselben den Sozialismus

diskreditiren wollte. Zu gleicher Zeit eröffnete

man ein „Arbeiterparlament" im Luxemburg-

palast, wo man Louis Blanc und Genossen

diskutiren ließ, so viel sie wollten, während

die Bourgeoisie sich auf den entscheidenden Schlag

vorbereitete.

Bald schrieen die Bourgeois wider die

Nationalwerkstätten, wo sich über 100000 Mann,

eine stets drohende Revolutionsarmee, zusammen-

gefunden hatten, und schimpften über die paar

Millionen, die man für die Beschäftigung dieser

Arbeiter ausgab und mit denen sich ein König

der Franzosen nie begnügt hätte, wenn sie seine

Zivilliste hätten bilden sollen. Die Arbeiter

merkten bald, daß es auf die Auflösung der

Nationalwerkstätten abgesehen war und daß

man den dreimonatlichen Elendswechsel nicht

einlösen wollte. Man drängte sie, sich bei der

Armee anwerben zu lassen oder in die Sologne

zu gehen und sich bei Entsumpfungsarbeiten zn

betheiligen. Bei den letzteren war die Gefahr,

dem Sumpffieber zum Opfer zu fallen, sehr

groß; von dem Militärdienst aber wollten die

sozialistisch und demokratisch gesinnten Arbeiter

nichts wissen.

Am 15. Mai 1848 versuchten die sozialisti-

schen Klubs unter Blanqui und Barbös die

Bourgeoisregierung zu stürzen, die National-

versammlung zu sprengen und eine sozialistische

Regierung einzusetzen. Der Aufstand mißglückte

und die Reaktion ging nunmehr rücksichtslos

weiter. Der Bourgeois war förmlich fanatisirt

für die Aufhebung der Nationalwerkstätten, die

doch, wenn sie so plötzlich erfolgte, die Arbeiter

in Verzweiflung bringen mußte, ein so arm-

seliges Auskunftsmittel die Werkstätten auch

waren. „Die Werkstätten müssen sofort ver-

schwinden!" schrie man in der Nationalversamm-

lung und am 21. Juni ward der entscheidende

Vorstoß gewagt. Ein Dekret des Arbeits-

ministers erschien, wonach die in den National-

werkstätten befindlichen Arbeiter von 18 bis

25 Jahren jetzt in die Armee eintreten oder

sich bereit halten sollten, in die Provinz ab-

geschoben und dort zu Erdarbeiten im Akkord

verwendet zu werden.

Die Arbeiter begriffen sehr wohl, daß sie

damit auch politisch vollkommen unter das alte

Joch zurückgebracht werden sollten. Erbitte-

rung und Verzweiflung bemächtigte sich der so

schnöde betrogenen und enttäuschten Proletarier,

die gehofft hatten, wenigstens eine Verbürgung

einer menschenwürdigen Existenz durch den

Staat erkämpft zu haben. Sie begriffen frei-

lich nicht, daß der Klassenstaat dies nicht wohl

gewährleisten kann, ohne sich selbst aufzugeben.

Sprengung eines Chores am Zenghause zn Berlin am J,4. Juni !848.

(Nach einer französischen Skizze.)

gesprengt und in breitem Strom ergoß sich dos

Volk in die ganzen unteren Räume.

„Es mar schon Nacht und man hatte Fackeln

angezündet. Die Gefahr eines furchtbaren und

blutigen Zusammenstoßes stieg wiederum herauf

und ein solcher war fast unvermeidlich, wenn

das Volk in die oberen Räume drang, welche

das Militär besetzt hielt."

Da bewog der Lieutenant Techow, der den

Befehl des Bürgerwehrkommandanten über-

bracht hatte, den Hauptmann Natzmer, abzu-

ziehen. Die Masse bewaffnete sich nun mit den

vorhandenen Gewehren, unter denen sich viele

Zündnadelgcwehre befanden, die aber, da es

keine Patronen dazu gab, für das Volk gar

keinen Werth hatten.

Jetzt geriethen die Bourgeois in Schrecken,

als sie die Volksmasse, die aus fast lauter Ar-

beitern bestand, sich bewaffnen sahen. Studenten,

Handwerkerverein, Bürgerwehr und Militär

waren im Nu einmüthig, die Arbeiter zu ent-

waffnen. Da diese noch keine Munition hatten,

konnten sie auch keinen Widerstand leisten. Das

Militär, ein Bataillon vom 24. Regiment, trieb

sie heraus und die Bürgerwehr nebst Studenten

unb Handwerkern nahm ihnen die Waffen wieder

ab. Es war dasselbe Volk, das auf den Barri-

kaden gefachten hatte; jetzt wurde £§ von den

Bourgeois schon „Gesindel" genannt.

Der mißlungene Zeughaussturm gab der

Reaktion neue Nahrung; es wurde gröblichst

über denselben gelogen und dem „guten Bürger-

thum" damit gruselig gemacht. Techow und

Natzmer wurden zu harten Strafen verurtheilt,

desgleichen Siegrist, während Urban freige-

sprochen wurde?) w. b.

*) Techow entkam aus seiner Haft und betheiligte sich

am Feldzug von 1849 in Baden und der Pfalz. Nach 1888

wurde ihm sein Ansuchen, nach Preußen kommen zu dürfen,

abgeschlagen. Er war von der Amnestie ausgeschlossen worden.

Dir Iunischlscht.

Die Februarrevolution hatte die Klassen-

gegensätze in Frankreich für einen Augenblick

wie unter einem rosigen Schimmer verborgen.

Sie traten bald um so schärfer hervor.

„Drei Monate Elend" hatten die Ar-

beiter in den Dienst der Republik gestellt; so

lange wollten sie der Regierung und der gesetz-

gebenden Gewalt Zeit lassen zu einer sozialen

Reform. Es kam, wie es nicht anders kommen

konnte; die Bourgeoisie trachtete nur, ihre Klassen-

herrschaft zu befestigen und das revolutionäre

Proletariat, dem sie ihre Herrschaft verdankte,

beim ersten Anlaß niederzuschmettern. Um die

Arbeiter vorläufig zu beruhigen, griff man zu

dem Mittel, die sogenannten Nationalwerk-

stätten einzurichten, wo die brotlosen Arbeiter

Beschäftigung finden sollten. Diese Anstalten

waren durchaus nicht im Sinne von Louis

Blanc, dem man die historische Verantwort-

lichkeit für dieselben hat aufbürden wollen;

im Gegentheil herrscht die Ueberzeugung, daß

die Bourgeoisie mit denselben den Sozialismus

diskreditiren wollte. Zu gleicher Zeit eröffnete

man ein „Arbeiterparlament" im Luxemburg-

palast, wo man Louis Blanc und Genossen

diskutiren ließ, so viel sie wollten, während

die Bourgeoisie sich auf den entscheidenden Schlag

vorbereitete.

Bald schrieen die Bourgeois wider die

Nationalwerkstätten, wo sich über 100000 Mann,

eine stets drohende Revolutionsarmee, zusammen-

gefunden hatten, und schimpften über die paar

Millionen, die man für die Beschäftigung dieser

Arbeiter ausgab und mit denen sich ein König

der Franzosen nie begnügt hätte, wenn sie seine

Zivilliste hätten bilden sollen. Die Arbeiter

merkten bald, daß es auf die Auflösung der

Nationalwerkstätten abgesehen war und daß

man den dreimonatlichen Elendswechsel nicht

einlösen wollte. Man drängte sie, sich bei der

Armee anwerben zu lassen oder in die Sologne

zu gehen und sich bei Entsumpfungsarbeiten zn

betheiligen. Bei den letzteren war die Gefahr,

dem Sumpffieber zum Opfer zu fallen, sehr

groß; von dem Militärdienst aber wollten die

sozialistisch und demokratisch gesinnten Arbeiter

nichts wissen.

Am 15. Mai 1848 versuchten die sozialisti-

schen Klubs unter Blanqui und Barbös die

Bourgeoisregierung zu stürzen, die National-

versammlung zu sprengen und eine sozialistische

Regierung einzusetzen. Der Aufstand mißglückte

und die Reaktion ging nunmehr rücksichtslos

weiter. Der Bourgeois war förmlich fanatisirt

für die Aufhebung der Nationalwerkstätten, die

doch, wenn sie so plötzlich erfolgte, die Arbeiter

in Verzweiflung bringen mußte, ein so arm-

seliges Auskunftsmittel die Werkstätten auch

waren. „Die Werkstätten müssen sofort ver-

schwinden!" schrie man in der Nationalversamm-

lung und am 21. Juni ward der entscheidende

Vorstoß gewagt. Ein Dekret des Arbeits-

ministers erschien, wonach die in den National-

werkstätten befindlichen Arbeiter von 18 bis

25 Jahren jetzt in die Armee eintreten oder

sich bereit halten sollten, in die Provinz ab-

geschoben und dort zu Erdarbeiten im Akkord

verwendet zu werden.

Die Arbeiter begriffen sehr wohl, daß sie

damit auch politisch vollkommen unter das alte

Joch zurückgebracht werden sollten. Erbitte-

rung und Verzweiflung bemächtigte sich der so

schnöde betrogenen und enttäuschten Proletarier,

die gehofft hatten, wenigstens eine Verbürgung

einer menschenwürdigen Existenz durch den

Staat erkämpft zu haben. Sie begriffen frei-

lich nicht, daß der Klassenstaat dies nicht wohl

gewährleisten kann, ohne sich selbst aufzugeben.